材料一 在16、17世纪英国从传统社会向近代社会转型的重要时期,中等阶层兴起并迅速上升为社会的中坚阶层,据社会史学家的说法。市民既包括财产市民,即商人、企业家、大农场主和手工工场主等、又包括文化市民、即那些拥有学识的专业人士等,这两类群体是城市的精英群体、构成了城市的中等阶层,中等阶层本身具有的社会开放性促使各类群体纷纷浦入,社会流动加快,社会结构更趋合理、从而保证了社会良性运转,社会转型平稳过波。另外、中等阶层在教育方面既是受益者又是引领者,推动了这一时期“教育革命”的形成和发展。同时、中等阶层在以上各方面的合力作用下。建构了本阶层独有价值观及社会认同,并成为民众普遍向往和追求的社会新风尚。

——摘编自郝英杰《16-17世纪英国中等阶层研究》

材料二 鸦片战争以后,商品市场、近代工业化的发展、资产阶级的生活方式等都深刻撞击着中国传统的封建社会,动摇着封闭的社会阶层体系。一方面使处于社会变迁中的各主要群体自身发生了重大转变,造成传统社会内部具有单一流动途径的阶层体系发生裂变,“士、农、工、商”的旧格局不复存在。与此同时,伴随社会经济的新变动和国家政策的指向,使传统“四民”结构中的商人群体开始由边缘走向中心,并且此时期出现了一些新的社会力量,如:市民阶层、新知识分子群体等。晚清以来社会群体的变动代表着阶层结构的演化方向:一方面表现为封建社会阶层体系的分解和近代新阶层体系的形成,另一方面又表现为新旧两种阶层结构的混合发展。同时,无论是新生的社会群体还是旧有的社会力量,其发展都不够成熟且带有畸形的特征,难以单独组合成完整的社会阶层体系。

——摘编自程蕾《中国近代社会群体变迁研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括16-17世纪英国社会群体变迁的主要特征及其影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,相较于16-17世纪英国、指出近代中国社会群体变迁的不同之处、并说明造成不同的主要原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识、谈谈你对社会群体变迁的认识。

材料一 15世纪末16世纪初的地理大发现,冲破了传统的朝贡贸易体制,把晚明中国带进了“全球化”贸易的新潮流。15世纪末葡萄牙人进入印度洋,占领印度西海岸的贸易重镇果阿,随后又占领了马六甲和香料群岛。1557年后又以“租借”的手段使澳门成马一个贸易基地。这样葡萄牙以澳门为中心进行转口贸易,把中国市场卷入“全球化”贸易的网络中,使中国经济面对真正意义上的全球经济新格局。葡萄牙人把中国的生丝、丝织品、黄金、瓷器等商品,从澳门运往果阿,其中数量最大的是生丝,从果阿运回澳门的商品以白银为大宗。随之而来的西班牙人把运到马尼拉的中国商品运往墨西哥。随着“马尼拉大帆船”的蓬勃发展,大量白银流入中国。出口的大宗商品生丝与丝织品以及棉布,主要来自太湖周边的长江三角洲,这种外向型经济,必然带动这一地区农业、手工业和商业的发展。海外市场刺激了这个地区蚕丝生产事业的发展,使人民就业机会与货币所得大量增加。

——摘编自樊树志《国史概要》

材料二 新航路开辟后,食物物种在全球范围的交流传播,提高了全球粮食产量,使世界人口激增。不同种类的玉米适应了非洲复杂的气候环境,使干旱缺水的非洲得到了可靠的食物来源。玉米引入中国,丰富了食物种类,扩大了粮食作物的种植面积。马铃薯提高了欧洲抗饥荒能力,加速了欧洲人口的增长。1500年前后,亚欧人口约为4.25亿;1700年前后,达到7.2亿;1800年前后,已经突破9亿。

——摘编自《经济与社会生活》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括15、16世纪世界贸易的特征及对当时中国的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出玉米和马铃薯物种交流的传播路径,并简要概括15、16世纪以来世界物种交流的影响。

(3)根据上述材料和所学知识,可从哪个角度考量一个国家兴衰?扼要说说你的依据。

史料一 欧洲饮食文化在11-19世纪期间,经历了从农业饮食体系向工业饮食体系转变的历程。新航路的开辟,使欧洲食物原料的开发与利用冲破了区域性的限制,从而消除了各地区饮食内容的差别,打破了食物原料的短缺状况,改变了传统的饮食结构和饮食习惯,形成了营养饮食和科学饮食的新观念,使饮食更讲究食品质量与文化品味;新航路的开辟,使饮食礼仪进一步规范化,同时也产生了一种全新的饮食消费文化,进而揭开了欧洲饮食文化的崭新篇章。

——摘编自朱基富《新航路开辟:欧洲饮食文化的新篇章》

史料二 明末美洲作物的引进,产生了一个重大后果,那就是清代的人口爆炸。最近的一些研究表明,1600年中国人口突破1亿,1700年约1.5亿,1800年达到3亿,1850年达到4.3亿。在250年的时间里,人口增加到4倍多,仅靠传统粮食作物是绝对无法支撑的,幸好这批强壮的新作物及时出现,将深山老林和不毛之地,尽数化为粮田。同治湖北《宜都县志》说:“山田多种玉黍(玉米),俗称包谷。其深山苦寒之区,稻麦不生,即玉黍亦不殖者,则以红薯、洋芋代饭。”

——摘编自葛剑雄主编《中国人口史》

(1)根据史料一回答,美洲新物种外传到欧洲,给欧洲饮食带来哪些变化?(2)根据史料二并结合所学知识回答,明末美洲作物的引进给中国带来哪些影响。

材料 1492年和1498年的航海活动及其引起的移民和贸易关系的三个主要后果很值得人们注意,这里只能做简略描述。前两个主要后果是阿尔弗雷德·克罗斯佐所说的病菌和基因的“哥伦布交流”,欧洲人随身带来的病菌,乃是他们最强大的征服武器。他们在新世界横扫一切,因为当地居民对欧洲人带来的病菌毫无免疫力。到1650年,中美洲阿兹特克和玛雅文明的人口从原来的大约25000万减少到150万。“哥伦布基因交流”不仅涉及人类,而且涉及动物和植物。旧世界的欧洲不仅把自己而且把许多新的动植物引进新世界。通过哥伦布的交流,新世界也对旧世界有许多贡献,有些植物在欧洲、非洲和亚洲许多地区种植。当然哥伦布交流的第三个主要后果是新世界的金银对世界存量和流动的贡献。这也给了16世纪旧世界经济活动和贸易一个新的推动力。

——摘编自[德]贡德·弗兰克《白银资本:重视经济全球化中的东方》

根据材料并结合所学知识,给“哥伦布交流”概念作一个完整的解释,并指出“哥伦布交流”对中国的影响。

材料一 马铃薯源于美洲,被尊奉为“丰收之神”,见证了人类历史由分散走向整体。

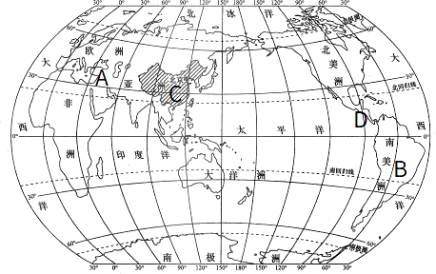

(1)请将下列物种与上图中的原产地相匹配。

玉米、甘薯( )水稻、粟( )小麦、大麦( )驯化骆马( )

近代以来,马铃薯传播到世界各地,从“魔鬼的苹果”演变为“便利食品”。

材料二 ……西班牙人给美洲带来橄榄树和欧洲葡萄树,……作为回报,印第安人贡献出玉米和马铃薯等,……动植物的交换并不限于欧亚大陆和南北美洲之间,整个世界曾卷入这种交换。

——【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(2)材料二中导致“动植物的交换并不限于欧亚大陆和南北美洲之间,整个世界曾卷入这种交换。”的最主要原因是

A.海上丝路开辟 B.郑和下西洋 C.新航路开辟 D.工业革命

材料三 马铃薯传入欧洲之初,大部分欧洲人对它持非常不友好的态度。甚至认为其会导致麻风病和.不道德;……甚至在马铃薯被称为“魔鬼的苹果”的苏联,农民在最初的犹豫不决之后开始大规模栽培马铃薯。拿破仑战争时,马铃茅成为欧洲的粮食储备,到1815年它已成为整个北欧地区的主粮作物。那时工业革命使数百万农村人口涌入城市,马铃薯成为首个现代“便利食品”。

——摘编自郑南《美洲原产作物的传入及其对中国的社会影响》

(3)根据材料三,概括欧洲对马铃薯态度的变化过程及其原因。

材料四 土芋,一名土豆,一名黄独。蔓生叶如豆,根囫如鸡卵,肉白皮黄,可灰汁煮食,亦可蒸食。又煮芋汁,洗腻衣,洁白如玉。

——【明】徐光启《——?_》

(4)结合所学,材料四画线处应为( )

A.《神农本草经》 B.《齐民要术》 C.《农政全书》 D.《天工开物》

材料五 20世纪以来,马铃薯被学者誉为“未来食物”。

2007年马铃薯全球产量

| 收获面积(公顷) | 产量(吨) | 单位产量(吨/公顷) | |

| 非洲 | 1541498 | 16706573 | 10.8 |

| 亚洲/大洋洲 | 8732961 | 137343664 | 15.7 |

| 欧洲 | 7473628 | 130223960 | 17.4 |

| 拉丁美洲 | 963766 | 15682943 | 16.3 |

| 北美洲 | 615878 | 25345305 | 41.2 |

| 世界 | 19327731 | 325302445 | 16.8 |

| 资料来源:FAOSTAT | |||

(5)根据上表,2007年世界上最大的马铃薯产区是( )

A.非洲 B.亚洲、大洋洲 C.欧洲 D.拉丁美洲

E.北美洲

(6)以制定粮食安全行动计划,为人类共同消除饥饿统筹资源的国际组织是( )

A |  B |  C |  D |