材料:18世纪既是西方历史上的启蒙时代,又是一个革命时代。在18世纪晚期,美洲大陆、法国先后爆发两次资产阶级性质的革命,对整个西方世界乃至全人类都产生了深刻的影响。但无可否认,在18世纪的绝大多数时间里,思想启蒙和政治启蒙仍是这个世纪的特点。这个世纪出现了一大批彪炳史册的人物,他们大胆的言论,深刻的思想使许多新的政治观念得到极大的普及,并震撼着一代又一代人的心灵,使自由、民主、法治、宪政等观念深入人心,深刻改变了欧美人的政治观念和思维方式。

——摘编自徐鹤森《试论18世纪欧洲启蒙运动》

结合所学知识,在解读材料基础上独立提出自己的观点,并运用18世纪世界史的相关史实进行论证。(要求:观点正确,史实准确,论证充分,表达清晰)

| A.法国的启蒙思想家都主张废除君主制 | B.启蒙运动已把人文主义发展到新高度 |

| C.欧洲民众开始打破对罗马教会的迷信 | D.启蒙思想家从根本上挑战神学世界观 |

| A.言论差异源于两人代表的阶级不同 |

| B.两者都对中国当时的政治制度做了精准的解读 |

| C.孟德斯鸠和伏尔泰都反对君主制 |

| D.两者言论迥异,但是立论的政治原则却是相同 |

| 说明 | |

阿拉伯的智慧宫 | 智慧宫集科学院、图书馆、翻译馆于一体,将大量的波斯、印度、希腊和罗马的典籍译成阿拉伯文。经过9-11世纪的百年翻译运动,阿拉伯成为“整个中世纪高举文明火炬的民族”。后来的欧洲人是靠翻译这些阿拉伯文的译本才得以了解在欧洲早已消失的先人的思想,继而开始他们的文艺复兴的。 |

卢梭墓碑 | 卢梭墓碑被设计成一栋气派的房屋,房屋一扇门微开着,一只手臂从门缝里伸出,手中握着燃着一团浓烈火焰的火把,象征着卢梭的思想点燃了革命的燎原烈火。 |

青岛五四广场“五月的风” | 雕塑设计者黄震曾介绍称:“雕塑造型既像火炬,又像升腾中的淡风,意味着五四运动是点燃新民主主义革命的‘大种’,是席卷全国的爱国主义飓风。” |

依据材料和所学,对材料中“火炬”的内涵进行解读。

1.小组成员在搜集资料的过程中,找到了以下资料。

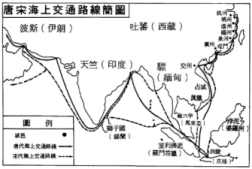

材料一 唐宋海上交通路线图(如图)

材料二 这一阶段,中国文化开始大范围地与东亚、西亚、南亚文化进行涵化整合,踏上了“亚洲之中国”的道路。

——冯天瑜《中国文化史》

问题

(1)材料一所示路线沟通了哪些古代世界重要区域文明?

(2)结合史实谈谈你对材料二观点的理解。

2.小组成员在探究东西方文化交流中,想进一步了解中华文化对欧洲产生的影响,他们又找到以下材料:

材料三 中国人最深刻了解、最精心培育、最致力完善的东西是道德和法律。儿女孝敬父亲是国家的基础。在中国,父权从来没有削弱。……一省一县的文官被称为父母官,而帝王则是一国君父。这种思想在人们心中根深蒂固,把这个幅员辽阔的国家纠成一个大家庭。他们的孔子不创新说,不立新礼;他不做受神启者,也不做先知。他是传统古代法律的贤明官吏。我们有时不恰当地“把他的学说”称为“儒教”,其实他并没有宗教,他的宗教就是所有皇帝和大臣的宗教,就是先贤的宗教。孔子只是以道德谆谆告诫人,而不宣扬什么奥义。

——节选自伏尔泰《风俗论》

问题

(3)根据材料,概述伏尔泰笔下的中国形象。

(4)伏尔泰对中国文明的描绘主要以什么时代为依据?你如何评价伏尔泰对中国文化的解读?

材料一 人类文明交往史的转折开始于欧洲地理大发现的大航海时代,空间交流的范围空前地扩大,形成了世界意义的“万国”经济与文化的交换体系。大航海时代使整个世界局部、间接、间歇地交流,转变为全球性的直接与频繁的交流;交流的层面也从物质技术走向更深层的领域。16世纪初,西方传教士东来,通过世界地图和地理著述给中国人传入了关于万国的观念和世界的意识。明清关于“世界”的想象,蕴含着对中国本土文化重新诠释的意图,想象的过程亦是西学知识的再生产和重塑国人认识世界和自我认识的过程。在中文文献中,“中学”的出现亦是源自“西学”的影响,“中学”是伴随着西学而衍生出来的与“西学”并列的一个核心概念。

—摘编自邹振环《世界想象:西学东渐与明清汉文地理文献》

材料二 在《论人类不平等的起源和基础》中,卢梭区分了自然状态和社会状态,提出两种状态下的不平等:一是自然或生理上的不平等;二是精神或政治上的不平等。卢梭认为,消除不平等、缔造人类幸福的方式就是通过社会契约建立民主制共和国。社会契约的价值和作用是“要寻找一种结合的形式,使它能以全部共同的力量来护卫和保障每个结合者的人身和财富,并且由于这一结合而使得每一个与全体相联合的个人又只不过是在服从其本人,并且仍然像以往一样地自由”,社会契约中的不平等是在限制范围之内的,公民的基本权利是平等的。

—摘编自卞奕雯《浅析卢梭的平等观》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别指出两则材料探究人类文明发展的视角,并据此说明近代人类文明的发展趋势。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,选取两则材料中对人类文明发展解读中的任一方面的局限性,并结合所学知识加以论证。 (要求:局限性提炼准确,论证须有史实依据。)

| A.“排华议案”与世界进步思潮相悖 | B.美国奉行“贸易保护主义”政策 |

| C.美国企图恢复“有色人种奴隶制” | D.有色人种严重危害美国社会治安 |

欧洲人对东方的认识

| 时期 | 欧洲人对东方的认识 |

| 古希腊时期 | 荷马史诗记叙的特洛伊战争预示了东西方的分野。希波战争后,希腊人逐渐把以波斯为象征的东方想像成了典型的“蛮族”。埃斯库罗斯在悲剧《波斯人》中把希腊的自由、民主、胜利和波斯的专制、奴性、失败对立起来。 |

| 14-16世纪 | 欧洲人的东方认识延伸到了中国和日本。马可·波罗向欧洲描绘了一个金碧辉煌的东方,金银满地、富庶无比的中国。 |

| 17-18世纪 | 欧洲刮起了一股中国风,中国的园林建筑、茶叶瓷器、书籍戏曲、儒教哲学风靡欧洲。启蒙思想家普遍认为,用道德治理国家是中国的一大特征。道德与宗教、法律、礼仪、风俗融为一体,成为上至皇帝,下至小民自觉遵守的行为准则,国家因而长治久安。中国社会是和平理性的理想社会。 |

| 18 世纪下半叶 -19 世纪上半叶 | 在欧洲人的认识中,西方与东方不再仅仅是地理的概念,而且是一种新的文化表述。西方理性、科学、进步,一片光明,东方非理性、愚昧、停滞,黑暗一片,有待于西方人用理性之光来照耀。从此历史有了标准,世界有了隔断。 |

——据黄洋 《古代希腊罗马文明的 “东方”想像》和许平《欧洲人东方认识的拐点》

注:希波战争是对公元前499年至公元前449年波斯帝国入侵希腊城邦所引发的一系列战争的统称,结果希腊联军获胜。战后,雅典民主政治走向繁荣,波斯帝国从此一蹶不振。

阐述从上述材料中发现的历史现象,并得出一个结论。(要求:现象至少源自两段材料,结论明确,史论结合,表述清晰。)

记者:您以现代化视角对世界近现代史进行了解读,并提出“世界近现代史的主线是现代化”的论点。请您对此加以进一步说明。

历史学家:历史是包罗万象的,也是丰富多彩的,人们可以从不同视角对历史加以解读,由此而形成以不同主线写作的历史,如阶级斗争、经济发展、政治变革等,我们可以用这些主线来观察世界上发生的许多重大事件。在我看来,近代以来所有的历史都围绕着一个共同的主题,这就是现代化。过去几百年中发生的重大变故,包括政治、经济、社会、思想、文化等,无一不是在现代化的主题下进行的。

记者:英国在现代化方面远远地走在了世界的前列,您是如何认识与总结英国现代化道路的呢?

历史学家:(1)

记者:(2)

历史学家:1870年后,法国人开始用协商手段逐步建立起民主制度。法国道路是革命式和跳跃式的,它保证法国彻底摆脱旧社会的束缚,但可能影响经济的发展,国家和人民付出的代价也太大。德国道路中有很多高明之处,但也隐藏着许多危险因素,应该加以注意。1870年后的30年间,德国完成了经济起飞,在工业生产方面甚至超过英、法。不过,现代化领导力量的“错位”给德意志民族带来无穷灾难。直到二战后,德国才被迫进行改造,彻底抛弃旧势力的影响,新的政治力量终于登上历史舞台。

记者:您的见解给我们很大启发,请您从世界史学科的视角出发,谈谈现代化研究应该如何继续深入下去。

历史学家:(3)

根据所学知识,请补充完善上述访谈录。

| A.牛顿是人类历史上最伟大的哲学家之一 |

| B.牛顿经典力学体系的建立推动了启蒙运动的开展 |

| C.折射出18世纪的欧洲依然笼罩在神学统治之下 |

| D.自然科学的发展决定了理性主义的发展 |