1 . 博物馆是一个城市乃至一个国家的文化符号,承载了丰富的文化内涵,联合国规定每年的5月18日式国际博物馆日。

北京故宫博物院是在明清两代皇宫及其收藏的基础上建立起来的综合性博物馆,建筑艺术精湛,是中国最大的古代文化艺术博物馆。

(1)阐述北京故宫博物院的主要旅游价值,列举故宫博物院在对公众开放游览方面应采取的环境保护措施。

马克思诞生于德国历史文化名城特里尔。1947年,他的故居被辟为博物馆,其中两个展室的主题分别为“转折点1848年”和“卡尔·马克思思想的世界影响”。

(2)在①和②两个问题中任选其一作答。

①为什么1848年是马克思思想的“转折点”?简要说明理由。

②简述20世纪初马克思主义理论在中国传播的情况。

材料一 景德镇位于昌江畔,附近盛产造瓷的主要原料高岭土。北宋景德年间,其生产的影青瓷成为贡品,景德镇因此得名。两宋之际和元末的大规模战乱,使定窑、龙泉窑等陆续衰落,相对安定的景德镇,遂成“天下窑器所聚”的瓷都。

元代景德镇制坯、烧瓷等分工不断细化,这时创制的青花瓷、釉里红和卵白釉,至今仍享有崇高声誉。明朝在景德镇创建御器厂,其组织和分工相当细密,“共计一坯工力,过手七十二,方克成器。”宣德、成化年间制造的御窑瓷器堪称经典。嘉靖至万历年间,商品经济大发展,加之西欧等海外市场的扩大,“景瓷”销量大增。清初对御窑厂进行了诸多改革,如匠役制改为雇募制,使康乾时代景德镇瓷业再度鼎盛。嘉庆后,因“墨守旧法,且有粗制滥造之弊”,景德镇瓷业渐趋衰落。(据叶喆民《中国陶瓷史纲要》等)

(1)据材料一概括景德镇发展成为“瓷都”的主要因素。

材料二 1708年,萨克森一炼金师在欧洲率先研制出瓷器。1710年,萨克森王国宣布掌握制瓷专利,并成立梅森皇家瓷器厂。1722年,两把交错的蓝剑成为梅森瓷器的商标且沿用至今。经过不断研发与创新,梅森瓷器逐渐摆脱了中国的影子,被誉为“白色金子”和欧洲第一名瓷。后来受工业化冲击,全手工作业的梅森遇到极大挑战。1864年新厂建成,为保护手工技艺,他们将原厂改为博物馆,专门保存模具,300年的石膏模具至今无一缺失,随时能重新制出原汁原味的梅森瓷器。

梅森瓷器经久不衰,根源在于对质量一丝不苟的奉守,也离不开一万多种绚丽的色彩和精细的浮雕。全球瓷厂中,梅森最早建立了自己的绘画艺术学校,工艺师要完成近4年的技术与艺术教育和10年的经验积累才能上岗。梅森,300年来一直贵为欧洲瓷都,是与严谨的梅森人在坚守传统的同时不断创新分不开的。(据蒲缇《梅森:300年的白金盛宴》等)

(2)据材料一、二说明,与景德镇相比,成就梅森瓷业300年辉煌的独特之处。

(3)综上,任举四川优秀传统文化的一个案例,就其如何传承并发扬光大,阐述你的见解要求:见解与所举案例形成合理联系)

材料一 大约公元前5000年,印度河流域开始了棉花种植。棉花种植技术传入中国后,自汉至唐,只在今新疆、西南部分地区有零星种植。南宋末,长江流域植棉渐广。元初,“置浙东、江东、江西、湖广、福建木棉提举司,每年向民间征收木棉布十万匹。”黄道婆在松江传授学自南海的技术,改良织机,使这里迅速成为棉纺织中心,“松江棉布,衣被天下”。元明时,各种农书都积极推广植棉和棉纺织技术。棉花种植迅速发展并超过桑麻,棉花成为我国纺织业的主要原料。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

材料二 公元1世纪,阿拉伯商人将精美的细棉布带入欧洲。15世纪,英格兰出现棉花种植,随后被英国殖民者带到了英属北美殖民地。棉织品的魅力渐渐征服了欧洲人,对棉织品的需求与日俱增。18世纪中叶,棉纺织业率先出现了机器生产,英国工业革命由此开始。工业化生产扩大了对棉花的需求。英属北美殖民地南部因其自然条件适宜,棉花种植业迅速发展起来,成为英国的棉花主要供应地。创造了所谓“棉花王国”的神话。美国的南方种植园主干方百计向中西部地区扩展棉花种植园,并且认为“人们不敢向棉花开战,世界上没有任何力量敢于向棉花开战,因为棉花就是王。”

——摘编自[法]埃里克·奥森纳《棉花国之旅》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出元明时期棉花成为中国纺织业原料的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明棉花种植业对美国历史发展产生的影响。

材料一 公元前431年,底比斯军队入侵普拉提亚。关于此事发生的年代,古希腊历史学家修昔底德记为:征服优波亚后缔结“三十年和约”的第15年,即阿尔哥斯的克里西斯担任女祭司的第48年,斯巴达的埃尼希亚斯担任监察官之年,雅典的执政官皮托多鲁斯的执政任期内……

公元前431年在中国古代文献中有如下记法:周考王十年,秦躁公十二年,魏文侯十五年,赵襄子四十五年等。

(1)概括材料反映的古代纪年特点。结合所学,分析这一特点所反映的历史状况。

格林尼治时间大事记

| 1840年前 | 格林尼治时间由英国的格林尼治天文台(1675年建)制定,但其影响力有限,英国各地城镇仍遵守地方时间 |

| 1847年 | 英格兰和苏格兰铁路时刻表采用格林尼治时间,以克服计时不同给交通造成的混乱局面 |

| 1851年 | 600万游客乘火车到伦敦参观世界博览会,首次体验标准时间体系 |

| 1880年 | 格林尼治时间成为全英国唯一的、法定的时间标准 |

| 1884年 | 英法美德俄日等25国在华盛顿召开会议,确定经过格林尼治天文台的经线为本初子午线,据此确定格林尼治时间为国际标准时间 |

材料二 1874年法国传教士在上海徐家汇建立了观测台,19世纪80年代这一观测台利用上海法租界内的信号塔开始报告正午时刻,为外国船只服务。这一时间标准被称为“海岸时”。19世纪末20世纪初,列强控制下的清朝海关采用“海岸时”,使用的是东经120º的时刻。此后“海岸时”逐渐被铁路、航运、邮政、电报等行业采用,并延及京奉等铁路沿线和长江流域。1918年,北洋政府将全国划分为5个时区,1927年将北京时定为标准时。1929年国民政府以南京时为标准时,每天通过电报和广播发布;上海、天津、南京、北平等地的车站、码头、银行、机关及市区街道多设标准钟。与此同时,汽笛、午炮或寺庙的钟声等报时方式仍在使用。中华人民共和国成立后将东八区区时定为北京时间。

(3)依据材料二并结合所学,解读从“海岸时”到北京时间在近现代中国的变化历程。

要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

材料一

(英国)汤申家族最重要的收入来源是出租牧羊场。16世纪初,该家族出租了16个牧羊场。……汤申家族还按照资本主义方式从事经营活动。1516年,该家族养羊数量达1.8万只,从中得到了丰厚的收入。

——摘编自沈汉《英国土地制度史》

(1)根据材料一并结合所学知识判断:汤申家族拥有的牧场较多,可能与当时英国什么经济运动有关?汤申家族属于哪个社会阶层?

材料二

1660年代至1760年代,英国东部地区发生了农业技术革命。其中一项新技术叫做“四区轮作制”,即分别在农场的四块土地上种植芜菁、小麦、萝卜、大麦,四年里轮流更换,不让任何地块休闲,同时又能保持地力。

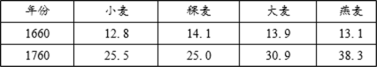

下表是对1660年和1760年英国东部粮食产量的一种估算。

——摘编自《历史研究》2012年第3期

(2)材料二中的“四区轮作制”能推行,需以什么样的土地关系为前提?指出英国农业技术革命所产生的结果。

(3)综上并结合所学知识,阐述土地关系和农业生产的变化对英国社会经济发展所产生的影响。这对当前我国农业发展有何借鉴意义?

问题:

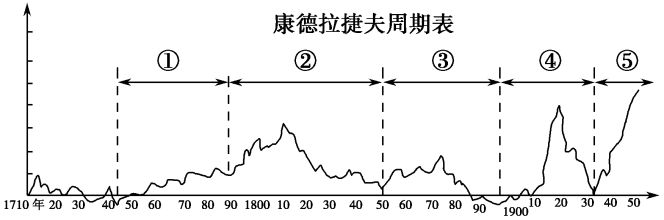

(1)康德拉捷夫周期②和周期⑤的经济增长波峰分别凸显了“英国世纪”和“美国世纪”的到来,其标志分别是什么?

(2)按照康德拉捷夫周期表的提示,叙述“英国世纪”转换成“美国世纪”的历史进程。

7 . 根据材料并结合所学知识回答问题

材料一19世纪初,德意志仍然是一个政治分裂、经济落后的封建农奴制国家。1807年,德意志邦国之一的普鲁士进行了农奴制改革,率先踏上资本主义发展道路,其他一些邦也相继进行了类似改革。1834年,以普鲁士为首的德意志关税同盟宣告成立,促进了统一市场的形成,德意志的工业化进程由此开始,并对政治统一提出了迫切要求。

——摘编自李工真《德意志道路:现代化进程研究》

材料二1870年以后,德国工业化进程加快,通过普法战争,德国从法国夺取了矿产资源丰富的阿尔萨斯-洛林地区,并获得50亿法郎的战争赔款,统一后的德国继续扩大军费支出,大大刺激了与军火生产有关的重工业。军事上的需要使铁路和海运获得迅速发展,进而带动了钢铁、机器制造等一系列重工业部门的发展。由于德国工业化起步较晚,这使得它能够集中力量投资于新兴产业,因此电气、化工等现代化工业部门遥遥领先于其他国家。19世纪后半期,德国在学习外国先进科技的基础上,完成了科学研究向应用转变的重大突破,新的科学发现很快就能应用于生产、转化为生产力。

——摘编自孙炳辉、郑寅达《德国史纲》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出与英国相比,德国工业化启动的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析1870年后德国工业化迅速发展的原因。

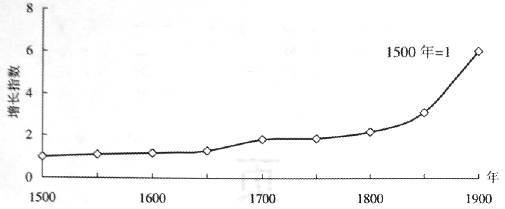

材料一:英国人均国民生产总值的指数变化(1500—1900年)

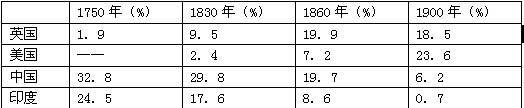

材料二:英、美、中,印四国产品在世界产量份额中的变化(1750—1900年)

材料三:黄君(黄佐卿)于光绪七年(1881年)建丝厂于沪上。丝车仅一百部,各项机械均购自意法等国.惟是时女工都无充分训练,工作不良,丝质随劣;且所有出品须运往外国市场,向绸商兜售,输运需时,周转为难。自光绪八年至十三年,营业失败,资本损耗殆尽.光绪十三年后,丝厂事业逐渐发达.丝车自一百部增至九百部。后法国绸商渐知中国除土丝外,亦有机制厂丝可供应用,乃相率电请驻沪洋商就近来办.此项办法始自光绪十九年,迄今三十余年,未尝变更也.

问题:

(1)材料一体现了英国在两次工业革命中的什么特点?

(2)你能从材料二中提取到哪些信息?

(3)材料三中的丝厂经历了怎样的变迁?

(4)基于以上材料,谈谈你对两次工业革命影响的看法。

9 . 英国开始的工业革命极大地改变了人类社会的面貌。学者们对此进行了深入研究。阅读下列材料:

材料一(英国拥有)很大的、不断扩展的市场……英国还拥有更多的、可作工业革命的资金用的流动资本,源源流入英国的商业利润比流入其他任何国家的都多……由于行会较早瓦解,由于对传统的条块农田的圈占,英国获得了充裕的流动劳动力……贫穷的农民失去了自己的部分甚至全部的土地,被迫当租地人或打散工的人,否则,就不得不去城里找工作。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二瓦特机发明前,英国工业生产动力主要是水力……这样的动力缺陷是明显的。煤炭是英国工业革命的主要动力来源……(大不列颠拥有)“供应不会枯竭的优质煤炭”。(引者按:若干代以后真的还是“供应不会枯竭”吗?)英国工业革命……在人类历史上首次创造了烟囱多于教堂尖顶的图景。

——马克垚《世界文明史》

材料三一些学者已经为工业化对环境的影响感到不安了。1827年,法国数学家富里埃提出二氧化碳的排放会使大气变暖。在他以后,瑞典学者阿伦尼乌斯提出了“温室效应”。

——德尼兹·加亚尔等《欧洲史》

请回答:

(1).概括该学者认为工业革命的爆发首先需要满足的三项因素;结合所学知识,分析18世纪的英国是如何满足这三项因素,从而促成了工业革命的首先爆发。

(2).指出近代蒸汽动力技术产生的主要原因。

(3).根据材料二、三并结合所学知识,分析蒸汽机的创制对历史发展的直接影响。