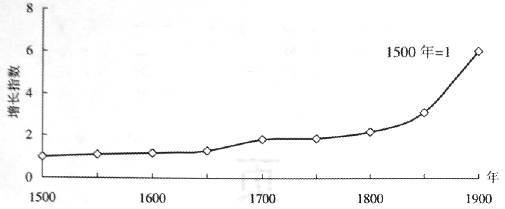

材料一:英国人均国民生产总值的指数变化(1500—1900年)

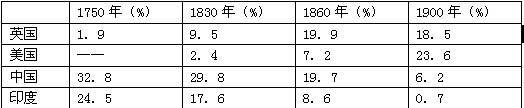

材料二:英、美、中,印四国产品在世界产量份额中的变化(1750—1900年)

材料三:黄君(黄佐卿)于光绪七年(1881年)建丝厂于沪上。丝车仅一百部,各项机械均购自意法等国.惟是时女工都无充分训练,工作不良,丝质随劣;且所有出品须运往外国市场,向绸商兜售,输运需时,周转为难。自光绪八年至十三年,营业失败,资本损耗殆尽.光绪十三年后,丝厂事业逐渐发达.丝车自一百部增至九百部。后法国绸商渐知中国除土丝外,亦有机制厂丝可供应用,乃相率电请驻沪洋商就近来办.此项办法始自光绪十九年,迄今三十余年,未尝变更也.

问题:

(1)材料一体现了英国在两次工业革命中的什么特点?

(2)你能从材料二中提取到哪些信息?

(3)材料三中的丝厂经历了怎样的变迁?

(4)基于以上材料,谈谈你对两次工业革命影响的看法。

相似题推荐

【推荐1】阅读材料,完成下列要求。

材料一“人比最大的财富都更值得珍惜”这一名言是所有重商主义著作家共同的精神财富。他们把人当作实现国家权力和荣誉的一种手段,以臣民的数量去衡量国王的伟大,相信人口众多会增加一个国家的力量,人口的增长被当作社会和经济进步的基础。以人口的多少来衡量国家的强弱……重商主义者更看重当代人口的增加,为了使国家不至于因为人口衰退而遭到损害,政府需要有意识地采取促进人口增长的政策。首相小皮特(1759~1806)曾提出过一个新的济贫议案,企图通过对幼儿进行大量补助的措施,以达到增加人口的目的。

——俞金尧《英国18世纪人口和发展的学术史回顾》

材料二新中国成立初期,相对于恢复和发展国民经济、巩固新生的人民民主政权,节育和控制人口数量问题并未得到国家的高度重视,政府对其采取放任自流的态度。由于受传统生育观念的长期影响,我国广大群众的节育思想淡漠。封建多子多福思想深入人心,“人多力量大”无形中也成为当时的主流生育观。

——徐露《建国以来我国的人口政策与家庭变革》

(l)根据材料,概括18世纪英国和建国之初的中国主流人口观念的相同点及人口政策的不同点。

(2)根据材料并结合所学知识,简述对上述人口政策的认识。

【推荐2】阅读材料,完成下列要求。

材料一神话中的盖房搭棚的有巢氏,精于制陶的尧帝,发明舟楫的帝俊,都可视为史前时代某一行当的行业始祖神。人们常常说,“家有万贯,不如一技在身”,常常用七十二行、三百六十行概称古代的工匠行业。古籍记载,“赵州石桥甚工,磨雕秘制如削焉。望之如初日出云,长虹饮涧。上有勾栏,勾栏有石狮子。龙朔(唐高宗年号)年中,高丽谍者盗二狮子去,后复募匠修之,莫能相类者。”

中国历朝历代虽有轻工重农思想,但实际上由于工匠关乎人们的生活品质和国家的军事实力……“六部”之中,没有农部,却有工部,掌管工程、工匠、水利等事务。

——摘编自《培育工匠精神提高供给质量》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代中国手工业工艺长期处于世界领先水平的原因,并简要评述古代中国手工业的历史贡献。

材料二1733年,钟表匠凯伊发明了飞梭,织布效率大幅提高;1764年,织布匠哈格里夫斯发明了珍妮纺织机,大规模的织布厂得以建立……第二次工业革命的领跑人,不仅是科学家,更是那些具有工匠精神的发明家,1879年,美国的发明家爱迪生成功制成了白炽灯泡。以爱迪生为代表的工匠精神,也丰富和发展了美国精神和美国文化。德国到19世纪30年代才开启工业革命的序幕,凭借着过人的工匠精神,“德国制造”成为高品质的标签而享誉世界,也使德国在钢铁、化工、机械、电气等领域涌现出一大批全球知名企业。1896年,英国罗斯伯里伯爵说:“德国让我感到恐惧,德国人把所有的一切……做成绝对的完美。我们落后了。”近代以来,中国工匠群体却未能迅速融入世界产业革命的洪流……

——编自《培育工匠精神提高供给质量》等

(2)根据材料二并结合所学知识,指出“工匠精神”的内涵及其在近代历史上的积极作用。

简要指出为什么近代中国工匠群体“未能迅速融入世界产业革命”?

材料一 英国小麦亩产量在1750-1770年为18蒲式耳,1795-1800年为2l.5蒲式耳。到18世纪中期,英国不仅能够养活日益增加的城市人口,而且通常还出口谷物。在丰收年份,出口额达小麦收成的1/8。1700年,小麦年产量大约为1700万夸特,到1820年激增为2500万夸特。1815-1846年间,每年从国外进口的小麦仅占国内消费总量的5%。由于粮食产量的提高,供牲畜食用的饲料比较充足,牲畜的产肉量增加。

材料二 英国在人口增长超过环境承载量之后,食物跨越大洲进行配置非常必要。1834年,由于失地农民形成的压力,英国主管和执行济贫法的皇家委员会正式建议,将有劳动能力的贫民移民海外。1835-1837年,皇家委员会安排了6400人移民海外。南非、新西兰和澳大利亚等英国殖民地也是英国缓解国内流动人口压力的理想移民之处。从1846到1869年,在英国政府各种移民计划下安排的移民约有33.9万人,约占英国移民加拿大和澳大利亚总人数的23%。从19世纪中期到第一次世界大战,成千上万来自英伦三岛的移民涌入澳大拉西亚,使这个位于地球另一端的新欧洲成为新不列颠。

——摘编自舒小昀《谁在养活英国:英国工业革命时期食物研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括18世纪末至19世纪前半期英国粮食生产发展的表现并说明其影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识.概括英国解决食物问题的方式及其有利条件。

材料一 由于贸易、传教士和殖民者的工作,南北美洲迅速被打上欧洲附庸的烙印。……在英国、西班牙和葡萄牙的殖民地,采矿业和种植农业的发展使对劳动力的需求大量增加。人们最初企图奴役美洲的印第安人,但是他们一切难以管理。这个问题16世纪时由于非洲黑人的输入而得到解决。

——柏恩斯《世界文明史》

材料二 “(第一次工业革命)不断扩大产品销路的需要,驱使资产阶级奔走于全球各地。它必须到处落户,到处创业,到处建立联系”。资产阶级运用产业革命造就的廉价商品,利用先进的洋枪洋炮,叩开了闭关自守的古老国家的大门。“(第二次工业革命)资本输出使输入地区人民受到沉重剥削……国际垄断同盟形成,它们在经济上分割世界。……第一次世界大战前,全球大约有14个国际卡特尔组织,它们的出现,对经济全球化进程起有不可忽视的作用。”

——陈钦庄、计翔翔等(世界文明史简编》

材料三 16世纪以后,人类文明进程发生明显变化,对此有人写道:“……在这些世纪里,一个生气勃勃的新欧洲正在崛起……文艺复兴、工业革命、法国大革命以及把自己的统治迅速扩大到全球的强大的民族国家的崛起,都发生在这些世纪里……。安逸自在,心满意足的中国人目’不转晴地注视着过去……”

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

请回答:

(1)根据材料一指出推动全球化的媒介有哪些?

(2)根据材料二,指出两次工业革命后,列强对外经济扩张形式有什么不同。

(3)根据材料三并联系中外历史概括16世纪以后人类文明的进程发生了怎样的明显变化?为什么发生这样的变化?

材料一 处于欧洲上升时期的人们,对黄金的渴望近乎到了癫狂。仅1545—1560年间,西班牙每年从新大陆就运回黄金5500公斤,白银246000公斤,……由此引发了一场“价格革命”,加速了欧洲资本主义的发展和封建制度的衰落,……在这次世界范围内的财富大迁移过程中,西班牙和葡萄牙成为了无可争辩的运输队,而荷兰和英国则成为这次财富大迁移的最终受益者。

——方舟《从海洋开始人生的冒险家们》

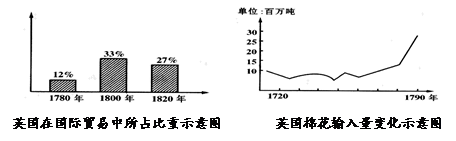

材料二

材料三 英国、德国和美国在世界工业生产中的比重变化表

| 国别时间 | 英国 | 德国 | 美国 |

| 1870年 | 32% | 13% | 23% |

| 1900年 | 20% | 17% | 30% |

| 1913年 | 14% | 19% | 36% |

材料四 电灯以耀眼的光芒宣告,新的光源将使世界的面貌焕然一新,而在当时的英国,电灯的推广却遭到煤气照明公司的反对,千方百计保护已取得垄断地位的煤气照明。

——摘自刘宗绪《世界近代史》

请回答:

(1)材料一中大量贵金属涌入欧洲开始于哪一事件之后?这一现象对欧洲社会的发展变化产生怎样的的影响?“荷兰和英国则成为这次财富大迁移的最终受益者”的含义是什么?

(2)与西班牙和葡萄牙相比,材料二所反映的该时期的英国殖民政策有何不同?导致这种殖民政策出现的主要原因是什么?这种变化对殖民地的发展产生了什么影响?

(3)根据材料三、四及所学知识,指出19世纪晚期至20世纪初期英国经济发展的基本趋势,并分析造成这种发展趋势的主要原因。

材料一世界市场,是世界范围的商品交换和商品流通,是通过商品交换把各国市场紧密联系起来的总体。它发端于15世纪末16世纪上半期的地理大发现,形成于19世纪末20世纪初。其形成的历史,就是资本主义势力从欧洲扩张到全世界的历史,就是把所有国家和地区的经济,纳入到资本主义国际分工体系的历史。

——摘编自何兰《资本主义世界市场的形成及殖民体系研究》

材料二19世纪60年代后,西方资本主义国家继续向中国倾销商品,中国在1864年到1876年间,还间或有过出超,自1876年以后历年都是入超。1885年以后,进口棉纺织品的比重超过鸦片,占据中国进口首位。中国对外出口的主要还是农产品,在出口货物中,茶叶仍然占据首位,但是由于日本茶和印度茶在国际市场上的竞争,它所占的比重逐渐下降。

——摘编自李侃、李时岳等编著的《中国近代史》

材料三博鳌亚洲论坛2020年6月2日发布的《疫情与变化的世界》专题研究报告认为,新冠肺炎疫情是首个真正的“全球化疫情”,人类历史上首次主动为传染病防控按下全球经济的暂停键,为疫情打上鲜明的全球化烙印。

——摘自新华社北京2020年6月2日电

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括世界市场形成的过程。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析世界市场形成对中国的影响。

(3)根据材料一、二、三并结合所学知识,说明全球化对世界的影响。

材料一 19世纪英国民众文化水平的提高是在没有国家干预的情况下取得的.工业革命中家庭消费观教育体系.英国既有的私立教育系统,如伊顿公学,主要是贵族教育;也有学徒制的工业教育方式,以师傅带徒弟的方式教授生产经验和技巧,为工业革命生产线培养人才;良好而完善的宗教和慈善教育制度,则是面对平民的教育,保证了英国初等教育的普及化.这些,产生了英国工业化的基础,并实现了英国工业化的飞跃.

——周详《工业革命与英国教育的兴衰》

材料二 经晚清地主阶级改革派、洋务派和早期维新思想家的推动和发展,到洋务运动后期已基本形成了系统的教育救国思想,开展了教育救国实践的初步尝试,诸如对传统教育进行改革,创办了以同文馆为代表的近代第一批新式学堂……在今天看来是显而易见的,然而它“代表着向上的、前进的趋势”,故“能不胫而走,迅速发展,广泛传播”……从维新运动,到随后的清末新政、辛亥革命、五四新文化运动,直至二十世纪二十、三十年代的乡村建设运动,教育救国思潮进入勃兴与高涨阶段。

——吴春苗《近代以来教育救国思潮的历史演变及其现实意义》

请回答:

(1)根据材料一,概括19世纪英国学校教育发展的特点,并结合所学知识分析19世纪英国教育发展对社会的影响。

(2)根据材料一、二,并结合所学知识,分析中国近代教育救国思潮兴起的原因。

材料一 西班牙人开展跨太平洋“大帆船贸易”始于1565年,正值明朝政府开始推行开海贸易政策。西班牙政府每年都派遣满载美洲白银及商品的大帆船,从墨西哥驶往菲律宾马尼拉。这引起把银视为至宝的中国商人的兴趣,中国船队所载货物到达马尼拉,即被转装到待航墨西哥的大帆船上。

——摘编自张顺洪等著《明清时代的中国与世界》

材料二 工业革命的第一阶段持续到19世纪中叶,包括棉纺织工业、采矿业、冶金业的机械化和蒸汽机的发明及其在工业和运输业中的运用。第二阶段从19世纪下半叶开始,科学在其发展伊始对工业没有产生什么影响,但它却逐渐成为所有大工业生产的一个组成部分。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 从全球治理体系来看,目前在经济发展领域主要由美国、部分西欧国家、日本等发达国家所主导。……筹建亚投行是中国首次以规则制定者的身份参与全球经济治理,不仅提高了发展中国家在全球经济治理的话语权,也是中国承担更多国际责任的一个体现。

——国际在线网(2016年1月14日)

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,概括“大帆船贸易”兴起的主要条件。

(2)据材料二并结合所学知识,指出“第一阶段”在棉纺织业和交通运输业的主要发明,概括“第二阶段”的主要特点。

(3)据材料三,指出当前经济全球化的特点及发展中国家在经济全球化中地位的变化。

(4)综合上述材料,谈谈中国应如何应对经济全球化浪潮。

材料一 在四大文明古国及希腊人、玛雅人的神话故事里,都有大水甚至洪水灭世的传说,只是原因和过程不尽相同。古代希伯来人和古代希腊人也有类似的洪水传说,其源头是苏美尔神话。在苏美尔人的泥版文书上,人们发现了故事的最早版本,后通过史诗《吉尔伽美什》被古代希伯来人继承,并传到古希腊人那里,于是就有了流传至今的洪水传说。中国古代也有“大禹治水”神话传说,但显然与上述神话差异较大。

——摘编自《世界文明探源》

材料二

1755年,《中国孤儿》在巴黎上演,获得巨大成功

伏尔泰根据中国历史故事,编写《中国孤儿》剧本。剧本写到:张惕接受皇帝托孤,决定要用独生子替太子送死,其妻子伊达美不予配合,说:“你向他发过誓么,要杀你的亲生子?唉!有什么贵和贱,又有什么主和臣,都不过一点虚荣定了一时的名分:天生来大家平等,……要谋自己的善后,才是我们职责。”剧中还有“士可杀而不可辱”、“请用理性、公正和习俗教化百官”等言论。1755年,《中国孤儿》在巴黎上演,获得巨大成功。

材料三 19世纪中期欧洲城市分布示意图

材料四 我以为东方正从酣睡中觉醒。在中国,它表现为一种显著的反抗外族的态度,偏向“中国是中国人的中国”的理想;在波斯……觉醒似乎表现为偏向民主改革的形式……非常引人注目的是,这些不满的迹象同时出现,不能纯粹归于偶然。谁知道呢?或许东方真的从其酣眠中觉醒,我们即将目睹一场数百万不满者反对寡廉鲜耻的西方剥削的起义。

——摘编自爱德华·布朗《1905-1909年波斯革命》

(1)依据材料一并结合所学,概括古代早期文明的特点。

(2)依据材料二并结合所学,分析《中国孤儿》反映的时代背景和影响。

(3)依据材料三并结合所学,概括19世纪中期欧洲城市出现的新现象,对应分析这些新现象出现的原因。

(4)依据材料四并结合所学,指出“东方正从酣睡中觉醒”的具体表现,并分析其原因。