材料一 彩瓷一般分为釉上彩和釉下彩两大类。明代最著名的彩瓷属于釉下彩,清代出现了粉彩珐琅彩等新型的釉上彩彩瓷。珐琅器制作技术约在元代从西亚传入,明清时期的珐琅器在制作过程中吸收了中国青铜器、瓷器工艺的一些制作特点,成为具有中国特色的民族工艺品。清代出现了画珐琅、錾胎珐琅等新型产品,不少还绘有西方神话故事。到了18世纪,通过日益频繁的中外贸易,中国商品尤其是工艺品被不断输往欧洲。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》等

材料二 17-18世纪,以中国商品为代表的亚洲奢侈品涌入欧洲,很多欧洲贵族和富裕家庭以使用中国产品和效仿中国生活习俗为时尚。为了满足市场的需求,英国的制造商和工匠们积极寻求仿制东方奢侈品的方法,他们对来自亚洲的商品进行研究,吸收其特点并加以改造,进而制造出了全新的、为市场所追捧的、具有英国风格的产品,白棉布印花工、制陶工和油漆匠是其中最具活力的创新群体。这类商品在国际市场上取得了巨大的成功,以至于新消费品已然成为不列颠的代名词。从18世纪后半期开始,一股“盎格鲁热”出现了,这是一波针对英国新式商品的热潮。

——摘编自【英】马克辛.伯格《奢侈与逸乐:18世纪英国的物质世界》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清代珐琅彩瓷生产的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,说明18世纪后半期英国“新式商品”的形成过程,并分析盎格鲁热”的影响。

(3)根据材料并结合所学知识,就世界近代史上东西方文明交往的现象,谈谈你的认知。

材料一 工业革命时期,曼彻斯特居民主食在之前土豆、面包基础上,增加了荼、蛋类、鲜肉等,粮食替代品增多,农业劳动力加快了向畜牧业的转变。在发展中,由于环境保护观念不强,造成土地污染,影响了土地的生产能力。与英国大趋势相同,该地对国外粮食市场的依赖性显著增强,但其粮食供应和分配体系的组织性却比不上伦敦等大城市。同时,20多年的英法战争,法国长期经济封锁,切断了英国从国外进口粮食的主要来源。这些因素使曼彻斯粮食供应问题凸显,引发了一系列社会动荡和骚乱。鉴于此,政府在曼彻斯特修筑了多条运河和铁路,方便了粮食供应;19世纪30年代该地成立的反谷物法同盟导致《谷物法》于1846年废除,迎来了英国自由贸易的时代。曼彻斯特粮食供应问题得以缓解。

——摘编自贾情《第一次工业革命时期英国城市粮食供应问题研究——以曼彻斯特为例》

材料二 1949年,上海解放后,一些不法粮商操纵粮食市场,使上海米市从6月中旬起价格大涨。于是,中央委派陈云到上海开展一场保卫新生政权的经济战。在陈云指挥下中央财委和上海市政府从江苏、浙江等地收购大米,调运到上海。同时,国营粮食公司在市场实行有计划的批发抛售,在零售环节,对工厂、学校等办理直接供应和重点配售,使全市六分之一的人口能以低于市场批发的价格买到粮食。同时,工商管理部门对市场各项制度作重大改革,如规定中途退市后不得再进场交易,以割断粮食市场与其他市场间的联系避免相互哄抬价格等。这些措施很快收到了实际效果。另外,为打击私商投机哄抬,国营粮食公司连续降低售价,大量抛货,迫使私商以低于市场价亏本售出粮食。1950年,上海市政府又成立新的上海市米业市场,交易秩序大为好转,粮价平稳下来。这是新中国在经济战线上取得的第一个重大胜利。

——摘编自贺涛《上海解放之初的“米粮大战”》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出曼彻斯特粮食问题产生的背景及其解决带来的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析建国初上海解决粮食问题呈现的特点及其影响。

——据拉里·尼尔等主编《剑桥资本主义史》

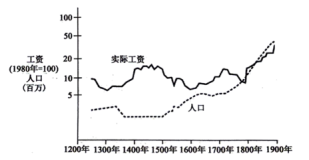

(1)概括指出1300-1600年间英国实际工资的发展呈现的变化趋势,并分析成因。(2)指出与1300-1600年间相比,影响1800年后英国实际工资主要因素的不同,并简要说明从中得出的历史启示。

材料一 在美国加利福尼亚银行和上海欧美商会的赞助下,德国人李希霍芬(1833-1905)于1868-1872年间对中国做了7次考察,他考察了当时中国18个省中的 11 个。应商会要求,李希霍芬重点关注矿藏、交通等。考察过程中,他向普鲁士和北德意志联盟提出一系列外交建议和报告。他对山西尤为关注,对山西进行的地质勘探和调查是千百年来对山西首次进行的详细地质调查,为人们了解山西的地质条件和矿产储量开辟了大门。他的“山西的煤炭储量有18900 亿吨,足供世界人民使用上千年”的推测,使国人第一次对山西的煤炭储量有了清晰的认识,同时也使山西这一煤铁之乡为世人所知。李氏之后,欧美人士之来华调查者踵相接。李希霍芬主张以开采煤田的形式,使外国资本更容易进入中国。

――摘编自张泽念《李希霍芬调查与晚清山西矿业》

材料二 李希霍芬考察中国回国后,出版了五卷本《中国:亲身旅行及据此所作研究的成果》。该书主要谈及中亚及中国山脉的构造及其对居民迁徙的影响,其在中国东北、华北及西北各省的地质地理考察成果和中国古生物化石等,初步建立了中国南、北方大致的地层系统。在第一卷中,他首次提出“丝绸之路”一名。该书早年传入我国,成为我国地质科学事业发轫期之重要参考书。1933 年,李希霍芬诞辰百周年纪念,中国近代地质事业创始人、奠基人之一的翁文灏先生发文指出,“中国地质学之巩固基础,实由德人李希霍芬氏奠之。”

――摘编自潘云唐《李希霍芬在中国地质科学上的卓越贡献》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明李希霍芬中国考察的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析李希霍芬中国考察的影响。

材料一 18世纪晚期,英国普通家庭餐桌上的主要食物小麦面粉和面包占了很大比例,小麦面包逐渐成为普通大众的常见饮食。肉类、鸡蛋、蔬菜等食物也经常吃得上,甚至海外食品茶叶、咖啡、蔗糖等偶尔也消货得起。旅居英国的荷兰医生伯纳德·曼德维尔在《蜜蜂的寓言》中提出了“私人恶德即为公众利益”的惊人论断,认为奢侈消费刺激贸易发展,促进经济紫荣,公开为奢侈传统进行辩解,英国思想界甚至掀起了“奢侈大讨论”,预示着奢侈消费正在经历“去道德化”趋势。英国作家丹尼尔·笛福在《商业计划》中这样描写英国社会:“人口众多,国家富裕,物质产品丰富多样,人们的生活更加奢侈、爱慕虚荣,每个人都出手闷气。”

——曹瑞臣《18世纪英国消费社会的兴起》

材料二 奢侈的高消费过去仅仅是限于官像、地主之家,因此官僚云集的京城往往中,是消费之都。到近代,消费之都开始向工商业最为发达的地区转移,消费方式的变革在上海即显得十分突出。中国古代的商人大多崇尚节俭,但在近代上海各种娱乐场所奢侈消费的各色人等中,不乏发财致富的商人。一些大商人的交易谈判,也改在娱乐场所进h。在传统社会中,消费一般都是单纯的消闲享受型活动,而在近代上海,消费的目的日趋多样化,对于商人而言,社交实际上也是为了建立人际关系网,了解各地行情,广泛招揽生意,消费变得更加奢侈豪华,方式也五花八门。随着西方文化的输入,盲目崇洋和讲求虚荣的倾向日益明显,并不富裕者为了虚荣,也时常摆阔。

——朱英《近代中国商业发展与消费习俗变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析英国消费观念变化带来的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国近代社会消费的变化。

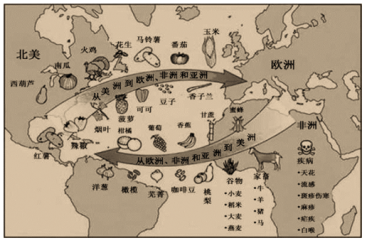

材料一 公元前9000年左右,小麦、大麦在西亚开始栽培;公元前6000年左右,西亚的小麦、大麦传入欧洲;至迟到公元前2500-2000年间,小麦传入中国;公元前2世纪到公元2世纪,通过丝绸之路,葡萄、首蓿传到中国,樱桃、杏等也从亚洲传到罗马。

(1)依据材料结合所学,概括新航路开辟前后食物物种交流的特点。

材料二 “咖啡”一词源自阿拉伯语,意思是“植物饮料”。咖啡树原产于非洲埃塞俄比亚西南部的高原地区,在公元15世纪以前,咖啡的种植和生产一直为阿拉伯人所垄断。17世纪中叶,荷兰人将咖啡移植到锡兰岛,后传到印度、印度尼西亚等地。18世纪初,咖啡传入拉丁美洲,这里成了日后世界咖啡的主产区。因大量生产而价格下降的咖啡开始成为欧洲人的重要饮料。

欧洲的第一家咖啡馆于1650年在英国牛津大学建立,咖啡馆随之在欧洲风起云涌,英国的牛津、伦敦,法国的巴黎、马赛等地也相继开设咖啡馆。17世纪末18世纪初,咖啡馆在欧洲各个城市纷纷出现,并推广到北美的波士顿、纽约、费城。从此,欧洲和美的社会生活中有了喝咖啡的习惯。人们在咖啡馆休闲聊天,咖啡馆成了社交的重要场所。

(2)对“咖啡(馆)的历史是一部经济史”谈谈你的看法。材料三

即使是世界上最偏远之地,如今也开始被先进的交通工具联系在一起,……他们包括:铁路、汽船、电报。……详细的地图(绝大多数是为军事目的而制)已经可在许多先进国家中看到。……甚至也把那些地理上极其遥远的地区拉入到整体世界之中,使两者之间产生直接而不仅是字面意义上的联系。

16—19世纪英国城市人口占总人口比例(%)

时间 | 1520 | 1600 | 1670 | 1700 | 1750 | 1801 | 1852 |

城市人口占总人口比例 | 5.25 | 8.25 | 13.5 | 17.0 | 21.0 | 27.5 | 51.0 |

1700年,英格兰、苏格兰和威尔士,人口在10万以上的城市只有一个,到了1911年,这样的城市已经接近30个,其中大多数处于工业化的英格兰中部地区。

工人们用血汗增加了资本的利润,换来的却是贫富的严重分化,社会的强烈不平等。这种不平等体现在生活方式、住房、医疗、健康等各个方面。如这时欧洲所有城市开始出现资产阶级居住区与工人居住区的区别,简称为“豪华的西区和贫困的东区”。

法家认为人性恶,主张法治,韩非提倡君主不要谈礼义,而要以法、术、势驾驭臣下。提出“故明主使其群臣不游意于法之外,不为惠于法之内,动无非法……以法治国,举措而已矣。法不阿贵,绳不挠曲。刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。”等观点。

(3)工业革命改变了人与自然、人与人、人与社会的关系,结合所学材料一 萌发于中世纪的英国职业教育,在19世纪后半期迅速发展。19世纪,马尔萨斯等人提出了教育是一项公共事业的思想,教育家阿诺德等人积极提倡发展职业教育。斯德奇等人更是直接参与职业教育,如创办的成人夜校就推动了机械工人讲习所运动的发展。19世纪期,英国成立了“皇家工艺学会”等以加强对职业教育的管理。1889年,通过了《技术教育法》,要求地方当局提供技术教育等。19世纪后半期的大学不仅开始培养工商业人才,而且也“向每天的劳动仅足以糊口的人民群众的子弟开放”。为了提升英国的经济竞争力,1880年,“伦敦同业公会”成立了旨在从旁援助技术教育的“伦敦市成人教育协会”。

——摘编自李渝红《英国职业教育介绍》

材料二 建国之初中等技术教育的很多实施机构来源于旧时的公、私立职业学校。1952年3月政务院对其进行调整,规定每所学校都有特定的专业方向,统称为中等专业学校。同时,由于生产部门急需补充技术工人,技工教育制度逐步建立起来。中专和技工学校的毕业生由其管理部门分配工作。为了使不能升学的学生掌握一技之长以便就业,国家还尝试开辟新的途径,从1958年开始,各地农村职业学校大量开办,开展农牧、林果、养殖以及农副产品加工等多类教学。与此同时,城市职业教育也逐步发展,1965年,全国中专在校生54.7万人,技校在校生18.3万人,农业等职业中学在校生443.3万人,三者已占到当时中学在校生总数的34.8%。

——摘编自俞启定《新中国成立以来职业教育定位及规模发展演进的回顾》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括19世纪后半期英国职业教育迅速发展的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,说明20世纪五六十年代我国职业教育发展的特点及意义。

材料 19世纪末20世纪初,俄国城市基础设施建设取得巨大成就。在交通和通信等与城市工商业发展密切相关领域中,大部分俄国城市自治机关能顺应社会发展潮流,制定完整规划并付诸实施,基本上能满足城市工商业发展需求。建筑、给排水和文化教育等直接关系城市居民日常工作和生活领域也能做出积极合理的安排,一定程度上满足城市居民的要求。但与西欧国家相比具有一定的滞后性。因权限和各部门掣肘,取得的成就有限,即便如此,19世纪末20世纪初俄国城市基础设施建设领域所取得的成就是政治、经济和文化等领域深刻变革的体现。

——摘编自张广翔《19世纪末20世纪初俄国城市基础设施建设》

(1)根据材料并结合所学知识,概括19世纪末20世纪初俄国城市建设取得巨大成就的原因。(2)根据材料并结合所学知识,简析俄国城市基础设施建设的影响。

材料 工业革命是人类发展历史上辉煌的财富创造时期,对于人类伟大的贡献,是使工业成为科技创新的实现载体和必备工具。它决定了人类社会的生存、生产和生活方式,其后所创造的物质财富超过之前人类历史所创造的全部劳动成果。工业具有强大的创造力,工业革命可以使工业因素渗透到几乎一切领域,使人类生活的各个领域都“工业化”。人类伟大的科学发现、技术发明,以至于人类任何杰出想象力的实现,都要以工业为基础和手段。工业革命也是人类伟大的民生事业。工业革命之后的社会进入有史以来安全、清洁、长寿的时代。当然,工业革命也具有毁灭性,不仅是熊彼特所说的技术创新的“创造性毁灭”,而且可能是战争的毁灭和环境生态的毁灭,即战争工业化和环境工业化。总之,工业革命是人类想象力和创造力所展现的伟大的历史成就和影响深远的发展飞跃。

——摘编自金碚《世界工业革命的缘起、历程与趋势》

根据材料,围绕“工业革命”提取材料中的任一观点或提出自己的观点,并结合所学知识进行论证。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰,逻辑严密。)

材料一 1728年,诗人蒲柏将泰晤士河描绘成“银色的洪流”。19世纪的一位伦敦码头工人曾说过“泰晤士河里的每一滴清水都包含着历史。1855年,著名化学家法拉第致信《泰晤士报》编辑,描述了他所见到的泰晤士河:“整条河变成了一种晦暗不明的淡褐色液体……气味很臭,就像街道上散发的臭气一样,印象深刻至极……这时整条河实际上就是一条臭水沟。”1858年被称为泰晤士河的“奇臭年”。狄更斯曾这样生动地描绘了兰开夏郡的焦煤镇:在这座城镇里,由于煤烟的污染,到处呈现出“一片不自然的红色与黑色”,这座焦煤镇,“时常把煤烟不仅吹在自己头上,并且吹到邻近地区”。

——摘编自《工业革命时期英国环境污染问题探析》

材料二 近年来,全球能源与环境面临严峻形势,我国二氧化碳排放量快速增长,居全球首位。环境保护问题被全球关注,拥有低能耗和低污染的新能源汽车行业迅速崛起,对传统汽车产业带来巨大冲击。我国积极宣传,将发展新能源汽车作为国家战略新兴产业,政府大力扶持和政策补贴,推动我国从汽车大国迈向汽车强国,走高质量可持续发展之路。2021年中国新能源汽车保有量达784万辆,较2020年增加了291.98万辆,同比增长59.34%;2021年中国新能源汽车产量达354.5万辆,较2020年增加了217.90万辆,同比增长159.52%,占全国汽车总产量的13.59%;新能源汽车保持了产销两旺的发展局面,刷新了历史纪录,成为汽车行业最大亮点。

——《2021年中国新能源汽车行业发展现状及未来发展前景分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括17-19世纪英国生态环境的变化,分析其原因。

(2)根据材料二,概括我国新能源汽车产业发展的特点。

(3)根据材料并结合所学知识,简评我国的新能源汽车产业政策。