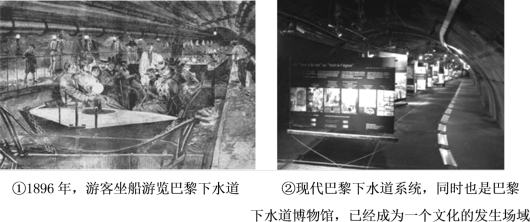

材料一 19世纪初的巴黎,仍保留着中世纪的城市形态:街道狭窄拥挤,缺少人行设施,缺少必要的公共卫生设施,卫生状况十分恶劣。改造之前的巴黎下水道系统分散且规模很小,因此人们常常将污水和排泄物倾倒在大街上,以至于许多路段被称为“粪路”,这些污物会流入水井和供给巴黎用水的塞纳河中。作为巴黎大改造的总指挥,奥斯曼极为重视城市的下水道系统,他将水道称为“城市的器官”。其设计的下水道系统大体上按照地面部分的市政道路网络布局,并巧妙地将下水道系统打造成为城市防洪体系的一部分。截至1869年,巴黎地下的下水道系统拓展至560公里,其中有近三分之一的下水道可以通行轨道车和小船。

——摘编自荆文翰《变革时代的城市现代化转型:以“巴黎大改造”为例》等

材料二 在从各地的贫困法官员那里搜集了许多详细的关于劳动人口的卫生状况的报告后,1842年,查德威克以逐渐增长的医学研究和社会学研究的成果为依据,证明了疾病的确与污秽的环境状况有关,疾病主要是由于缺乏排水装置、下水道和垃圾回收导致的。在1848年,由于受到1846年霍乱流行的刺激,查德威克的报告成为英国第一部公共卫生法的基础。从19世纪40年代开始,公共卫生运动在美国、法国和德国都赢得了许多具有献身精神的支持者,尽管许多人对公共卫生持怀疑态度,但在19世纪60年代和70年代,欧洲城市正朝着充足的供水和排水系统前进,城市居民们开始得到应有的回报。

——摘编自巴克勒《西方社会史》第三编

(1)根据材料一,指出19世纪巴黎下水道的发展概况。

(2)根据材料和所学知识,分析19世纪中期巴黎下水道改造的历史背景。

材料一 受工业革命影响,英国伦敦人口在1831年达到159.5万人。当时,伦敦虽然形成铁路干线的基本格局,但并没有解决城市严重的交通堵塞问题。不过,铁路建设为后来伦敦地铁的修建积累了经验,准备了人才和技术的条件。市政律师查尔斯·皮尔森提出修建地下铁路的建议,并做了大量游说工作,使修建地铁的法案在1854年获得伦敦市议会的通过。伦敦市政府组织强烈支持地铁工程,并购买了价值200000英镑的都市地铁公司股份。经过四年施工;世界上第一条地铁于1863年在伦敦正式开通。地铁不仅使人们可以在较短的时间内往返于居住地和工作场所之间,而且把大量市中心人口疏散到郊区。1877年,伦敦区域地铁线路延伸至威斯敏斯特,从而推动了贝德福德公园的开发。还有在肯辛顿附近举办过许多展览会,每年大量游客都蜂拥而至,这主要归功于地铁公司发行了只需1便士的往返票。

——摘编自贺鹭《维多利亚时期的伦敦地铁》

材料二 在党中央和国务院的亲切关怀下,北京地铁于1965年开工。作为中国的第一条地铁,北京地铁修建包含着无数创业的艰辛。由铁道兵等组成的施工队伍,仅用了四年零三个月的时间,地铁一期工程就建成通车。受“适应军事上的需要,兼顾城市交通”的建设方针影响,北京地铁建成了一条不符合运营要求的“战备线”。1978年,北京地铁全体职工经过许多不眠之夜的连续奋战,改造和整治设备,为首钢等西郊大厂上万名职工提供了上下班交通工具,为他们每天减少一个多小时的出行时间,而且为贯彻党的十一届三中全会精神,把地铁从战备型向运营生产型过渡起到关键作用。1996年,北京地铁开始实行3分钟间隔运行方法,地铁早、晚高峰的拥挤现象得以缓解。在国务院批复的《北京城市总体规划》中明确提出鼓励和引导中心区人口、产业向新城转移,由地铁等方式组成交通网连接通州、大兴等新城。到2050年,中心区至较远的卫星城可在70分钟左右到达,为把北京建成宜居城市提供便捷、舒适、环保的交通服务。

——摘编自王德兴《北京地铁40年》

(1)根据材料一,概括伦敦地铁修建的原因。

(2)根据材料二,归纳北京地铁修建的特点。

(3)根据材料,简析伦敦地铁与北京地铁建设产生的共同影响。

| A.城市公共卫生状况的恶化 | B.手工工场工作环境的恶劣 |

| C.医疗技术水平的逐步下降 | D.贫富分化激化了阶级矛盾 |

| A.工人运动取得阶段性成果 | B.民主政治完善推动社会福利 |

| C.交通技术进步方便了生活 | D.工业化进程缩减了贫富差距 |

材料一 马克思(1848年)指出:“资产阶级除非使生产工具,从而使生产关系,从而使全部社会关系不断地革命化,否则就不能生存下去。” “不断扩大产品销路的需要:促使资产阶级奔走于全球各地。它必须到处经营,到处落户,到处建立联系。”马克思(1857).说:“资....要力求摧毁交往及交换得以进行的地方限制,争夺整个地球作为它的市场。”

——摘自《马克思恩格斯全集》第4卷

材料二 有学者认为, 经济全球化是一种不可逆转的过程,“使许多发展中国家增加了从经济.上把本国发展成为工业化国家的机会”,“控制经济信 息的,受过高度训练的工作人员能得到王公俸禄般的薪水;特别是贫穷国家成千上万的工人有机会过上体面的生活”。还有学者认为,经济全球化会造成全球财富的两极化,生产过剩,最后把世界各国都卷进经济危机中去。具有全球观念的少数精英人物和坚持民族主义的广大民众之间将出现冲突。

——摘编 自张谊浩陈柳钦《当代西才经济全球化理论研究综述及其反思》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出推动资本主义世界市场形成和发展的因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳对经济全球化的不同观点并谈谈你的认识。

材料一 在上海及其附近的松江、太仓一带,手工纺织业素称发达,但随着上海的开埠,外国棉布的输入源源不断。时人记载;“近日洋布大行,价才当梭布三分之一。吾村专以纺织为业,近闻已无纱可纺。松、太布市,消减半”厦门开市通商后,洋布“其质既美,其价复廉,民间之买洋布、洋棉者,十室而九”。

英国首先把印度的棉纺织品挤出欧洲市场,接着把印度的棉花运到英国的各纺织城市进行加工,然后再把制成品输入印度。1814-1835年,印度输入英国的棉布从125万匹跌到30多万匹。同一时期,英国输入印度的棉纺织品由不足100万码增加到5100万码。到19世纪中叶,印度已从棉布出口国变成了进口国。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史》

材料二 1950年中国人口在全球占比为22%,而此时中国纺织工业的棉纺锭(513万锭)在全球占比仅为5%,棉纱年产量(43.7万吨)在全球占比仅为7.8%。……进入改革开放新时期以来,随着“温饱问题”的解决,城乡人民服饰“蓝、黑、灰一抹色”的情景消失了,取而代之的是服饰多样化以至时尚化。反映时代精神、时代风貌的时装和华丽的家用纺织品,进入城乡普通人家。人民群众衣被的普遍改善,已成为“全面小康”和“时尚中国”的一个重要元素。到2015年,中国纺织工业的经济总量总体上在全球占比在55%以上。中国棉纺织工业的设备规模在全球占比在57%;棉型纱产量3538万吨、棉型织物产量893亿米,其全球占比都在55%以上。更具可比性的“纺织产业纤维加工量”,从1978年的276万吨(全球占比为10%),逐步发展到2015年的5300万吨(全球占比在55%以上)。

——摘编自陈义方《纺织大国崛起历程》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中印两国棉纺织业面临共同的境遇的原因及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析改革开放以来中国纺织业发展的主要原因。

今天的世界史与以往的传统是有明显区别的,它十分强调要避免以“欧洲中心主义”作为观察视角。如何从若干其他观点中抽离,仅从世界史的观点来刻画这样一个漫长且无头无尾的19世纪的特征呢?在此谨慎地提出两个角度供参考。

角度一:19世纪是一个流动性增大的时代。

角度二:19世纪是一个解放的世纪。

——摘编自于尔根·奥斯特哈默《世界的演变:19世纪史》

(1)从材料中任选一个角度,根据材料并结合所学知识,运用具体史实予以论证。(要求:明确列出所选角度,论证充分,史实准确,表述清晰。)(2)考量历史上的一个时代,应坚持什么原则?说说你的看法。

| A.自由党人强化国家垄断资本主义模式 | B.工业革命促进国家职能的现代化进程 |

| C.英国政府机构膨胀导致行政效率低下 | D.责任内阁制的确立推动民主政治发展 |

| A.引发了世界政治格局的分化重组 | B.开始打破各民族的封闭状态 |

| C.激化了殖民地与宗主国的矛盾 | D.推动了世界市场的最终形成 |

| A.推动了高等教育的普及 | B.适应了机器化生产要求 |

| C.提高了工人的政治地位 | D.推动英国成为世界工厂 |