| A.是特殊背景下经济策略调整的结果 | B.解决了苏联的粮食危机 |

| C.改变了优先发展重工业的经济模式 | D.打破了西方的经济封锁 |

| A.巴黎和会上的勾心斗角 | B.第一次世界大战的背景 |

| C.一战南线战场空前激烈 | D.欧洲的优势地位被削弱 |

| 1921年俄共第十次全国人大《关于以实物税代替余粮收集制》,标志苏俄开始由战时共产主义政策向新经济政策转变。 | 新经济政策(1921--1928) | ||

背景 | 十月革命后进入国内战争、外国武装干涉、物质匮乏 | 国内战争结束后,战时共产主义弊端日益显现,领导人却希望借此直接向社会主义过渡,引起人民不满。国内隐藏严重的经济和政治危机(喀琅施塔得兵变) | |

| 农业 | 实施 | 固定的 | |

| 工业 | 全面推行 | 控制关系国家命脉的 | |

| 贸易 | 取消 | 自由贸易 | |

| 分配 | 实行普遍劳动义务制; 实物分配制 | 实行 | |

结果 | 使苏维埃取得了国内战争(1918--1920)的胜利,巩固了苏维埃;但它不是向社会主义过渡的正确途径 | 促进经济迅速恢复,起到巩固工农联盟、稳定政治形势的作用,使1925年苏联国民经济基本恢复。它是一条适合俄国向社会主义过渡的道路。但因后来的领导人对其认识不足而被过早的终止。 |

新政策的特点:(1)公有制为主导的前提下,允许多种经济成分并存(2)允许商品经济的发展,利用商品货币关系进行社会主义建设。

(1)一战前,东欧和东南欧已经有民族独立的愿望和行动。

(2)一战客观上将

(3)战争后期,俄罗斯帝国,奥匈帝国,德意志帝国和奥斯曼帝国解体,诞生一系列民族独立国家。

(1)背景:

①一战削弱了西欧资本主义国家的势力

②俄国十月革命的胜利

③殖民地半殖民地民族民主运动的高涨

④一战后英国在印度的两面性策略,激起印度社会反英情绪高涨

⑤英国的殖民统治阻碍印度民族资本主义的发展(根本原因)

(2)特点:非暴力不合作——采取和平与合法的手段,取得民族自治独立。

(3)阶段:

①第一阶段(1920—1922):

②第二阶段(1930—1934):甘地向英印当局提出降低地税、废除

③第三阶段(1940—1942):甘地发动了要求英国立即撤离的“

(4)评价:积极作用:

①增强了广大民众投身民族解放运动的信心和决心,促进了印度人民的团结

②国大党提供了斗争武器,使国大党转化为具有群众基础的政党

③打击了英国的殖民统治,推动印度民族独立的进程

④创立了一条反抗殖民统治的独特道路,甘地所创立的非暴力斗争理论,是印度人民伟大的精神财富,也成为亚洲觉醒的重要组成部分;

消极作用

①常以违背“非暴力”的原则为由停止运动,挫伤群众斗争的积极性

②“非暴力”原则在某种程度上限制了群众运动的发展,丧失革命时机,延长革命过程

③某些政策措施一定程度上抵制了工业文明的发展和传播,不利于资本主义经济的发展

④始终对英国政府抱有幻想,反映了印度民族资产阶级在反帝斗争中的动摇性和妥协性

材料一 十月革命后不久就开始推行的工业国有化经1918年6月28日的立法得以扩大。私营企业最终几乎销声匿迹。国家还推行了义务劳动制度。私人贸易不断受到打压,并被配额制度和粮食及其他生活必需品的国家配给制所替代。1918年2月19日,国家宣布土地为国家财产,只有自耕农有资格使用土地。然而,农民们对向政府提供粮食并没有表现出过多的兴趣,因为在国家经济崩溃的情况下还要把所产粮食优先供应国家,而农民的生产得不到许多回报。迫于内战及供应红军及城市人口粮食需求的压力,当局最终颁布粮食征收令,这实际上是命令农民把所有收成都上交国家,只留下保证他们自己生存和来年播种的最低数量。当农民抵制政府的粮食征收时,强制征用就成了家常便饭。但战时共产主义又是一个无拘无束的乌托邦时期,一个激进入士想象有可能一步跳到真正“共产主义”的时期,实现这个无产阶级自由社会的长久梦想。

材料二 尽管付出了巨大代价,共产党的统治的确生存了下来。为恢复一个完全精疲力竭、遭到破坏,正处于饥饿中的国家,苏俄开始了另一种新的经济政策,并从1921年延续到1928年,直至斯大林的第一个五年计划开始。人们将新经济政策时期称其为缓和与妥协时期,这是正确和恰当的。不过,总体来看,苏维埃政府在其政策上表现出了更多的连续性并明智而坚定地追求其既定的目标,而不是改变其目标,正如对共产党统治的头十年的简短论述所表明的那样。

——以上材料均摘编自(美)尼古拉·梁赞诺夫斯基《俄罗斯史》第八版

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“战时共产主义政策”的历史背景及其实施的目的,并对该政策予以简要的评价。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对“人们将新经济政策时期称其为缓和与妥协时期,这是正确和恰当的”这句话的理解。

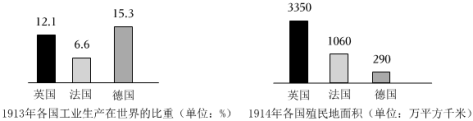

| A.第一次工业革命进程 | B.第二次工业革命的特点 |

| C.日本明治维新的影响 | D.第一次世界大战的原因 |

材料一 第二次技术革命和工业化进行,主要资本主义国家加紧了对外经济扩张,资本输出以及从经济上和领土上瓜分世界具有了特别重要的意义。19世纪末20世纪初,全世界殖民地的总面积达到7490万平方公里,即占到世界领土的50.3%。与此同时,世界上许多国家变成帝国主义列强的半殖民地和势力范围。世界领土被帝国主义列强瓜分,形成了帝国主义的世界殖民体系。

——摘编自郭吴新《20世纪初期的世界经济格局》

材料二 在第二次世界大战胜利的鼓舞下,亚非拉地区掀起了争取民族解放斗争的高潮。首先,在亚洲的东部,中国、越南、朝鲜革命的胜利,推动了亚非拉民族解放运动的发展。20世纪50年代中期,民族解放运动扩展到中东、北非。20世纪50年代中期到60年代以来,民族解放运动的中心在非洲,到20世纪80年代初,非洲国家几乎都取得独立。拉丁美洲战后民族运动也在深入发展。20世纪60年代以来,亚非拉总共有104各民族独立国家。这一系列斗争的胜利摧毁了帝国主义殖民体系,结束了几百年的殖民统治。

——摘编自王晓华《第二次世界大战对世界格局产生的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析帝国主义世界殖民体系形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识说明二战后帝国主义殖民体系的变化及影响。

1赫鲁晓夫改革的主要内容:

把经济改革的重点放在农业上,取得一定成效,但没有从根本上突破斯大林体制。

农业:取消农产品义务交售制,实行收购制;扩大集体农庄的自主权;大规模开垦荒地,提出种植玉米,提高粮食产量。

工业:将中央一部分权利下放到地方,扩大地方和企业的权限;

2勃列日涅夫的改革

把改革的重点放在工业上,仍没有根除斯大林体制的弊端,后期趋于保守,改革陷于停滞。

3戈尔巴乔夫改革的主要内容与后果

| 戈尔巴乔夫 改革 | 经济改革 | 用经济管理方法代替原来的行政命令,这实际承认了市场对经济的调节作用;调整所有制结构,允许多种经济成分并存。 | 没有迅速取得预期成果 |

| 政治改革 | (1)改变指导思想:“人道的民主的社会主义” (2)改变共产党领导地位:1990年苏联人民代表大会从宪法删去关于共产党领导地位的条文;苏共“二十八大”宣布苏联实行议会制、总统制、多党制,并放弃党在政治和思想方面的“垄断”,实行政治和意识形态多元化。 | 逐渐背离了社会主义方向,脱离了苏联国情。最终导致改革失败,苏联解体。 |

(1)苏联(1922—1991)解体的原因:

根本原因:“

直接原因:戈尔巴乔夫改革的错误方针

外部原因:西方敌对势力长期的“和平演变”战略

(2)苏联解体给我们的启示:

A.社会主义制度建立后进行社会主义改革,过程不可能一帆风顺。社会主义制度要通过不断的改革来逐步自我完善。社会主义改革和发展具有复杂性、艰巨性和曲折性的特点;

B.社会主义建设要遵循客观发展规律,坚持从实际出发、实事求是的马克思主义思想路线,走符合本国国情的道路。

材料一 20世纪初,欧洲列强间的合纵连横更趋白热化,联合、遏制、威逼、妥协,外交上的阴谋、阳谋迭出。围绕着巴尔干地区以及海外殖民的争夺,逐渐形成了英、法、俄三国协约和德、奥、意三国同盟。两大阵营的对峙、博弈暗含了各种矛盾与相互仇恨,其中令法兰西上下彻骨痛恨的,就是踩着法国迈向欧洲大国之巅的近邻德意志。虽然在1905年和1911年两次摩洛哥危机中,法兰西第三共和国都从德皇威廉二世那里占了些便宜,但对法国而言,这只是复仇的序曲罢了。1914年6月28日,奥匈帝国皇储斐迪南大公夫妇在萨拉热窝被刺杀,使老皇帝约瑟夫一世悲痛欲绝。奥匈帝国立即向自己窥视已久的塞尔维亚宣战,俄国、德国先后加入,法国也找到了报仇的良机。马恩河激战,法国由败转胜大大增强了协约国的信心,而德国则面临东西两线作战的不利局面。1916年,西线又相继发生凡尔登战役和索姆河战役,双方均投入巨大兵力,伤亡极其惨重。

——摘编自吴广伦等《老漫画中的法国史》

材料二 “一战”后,德意志、奥匈、沙皇俄国、土耳其帝国全部消失;欧洲很多工业区都遭到破坏,而美国工业却得到了大发展;欧洲列强的厮斗破坏了其原本树立起来的统治有色人种的形象。殖民地居民在参战后,不再对殖民者恭顺谦卑了…威尔逊的“民族自决”在欧洲乃至殖民地广为流传。列宁的思想被更多的欧洲人接受。1919年,孙中山宣布:“中国人民在争取民族自由的斗争中的唯一的伙伴和兄弟就是苏俄工农红军。”

——摘编自乔公玄重《每天读一点世界史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出第一次世界大战爆发的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,分析第一次世界大战对欧洲及中国的影响。