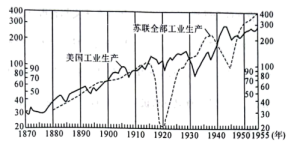

| A.两次世界大战都严重破坏两国工业 | B.新经济政策使苏俄的经济迅速恢复 |

| C.两国工业均遭到经济大危机的重创 | D.苏联曾取代美国成为第一工业强国 |

材料一 工业革命是资本主义发展史上的重要转折。它是由技术革命引起的资本主义工业化的起点,是从工场手工业生产向以工厂制为基础的大机器工业生产的重大飞跃。它改变了整个社会的经济结构,开始摆脱长期以来的传统农业社会,代之以工业化、技术化和城市化的近代工业社会。英国是工业革命发生最早的国家,也是工业革命及其后果表现最典型的国家。

——摘编自刘宗绪《世界近代史》

材料二 苏联工业化创造了一种不同于资本主义工业化的模式,其特点是:通过国家职能部门制定计划,以增强国防实力为目标,优先发展重工业,建立以国营企业和集体化农业为主导的国民经济……这种类型的工业化伴随着高度的独立自主,带有强制性,以牺牲农业的利益来达到优先发展重工业的粗放型经济的发展。

——摘编自钱乘旦《世界现代化进程》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析英国工业革命的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括苏联工业化的特点。

| A.余粮收集制 | B.新经济政策 | C.农业集体化 | D.“五年”计划 |

| A.适应了苏联发展阶段性要求 | B.只适用于推动重工业的发展 |

| C.是苏联战胜德国的根本原因 | D.符合了社会主义制度的要求 |

| A.恢复资本主义制度 | B.推行了农业集体化 | C.取消商品货币贸易 | D.引入市场调节机制 |

| A.遭到西方列强武装干涉 | B.以阶级斗争作为主要手段 |

| C.严守无产阶级专政根基 | D.旨在丰富发展马克思主义 |

| A.适应了国内战争的战时需要 | B.勾画出未来理想社会的蓝图 |

| C.恢复了经济,巩固了苏维埃政权 | D.为卫国战争的胜利奠定坚实基础 |

由此推知,列宁主持制定上述计划的目的是( )

| A.优化国家经济布局 | B.应对德国法西斯战争威胁 |

| C.建立完整工业体系 | D.完成社会主义的直接过渡 |

| A.采用市场手段建设国家 | B.提前完成“一五”计划 |

| C.利用外资优先发展轻工业 | D.逐步取消新经济政策 |

材料 计划和市场都是资源配置方式,各有优越性,也各有缺陷,两者都不可或缺,常常需要根据国内外的形势做灵活变化。当一国处于强势时,主要用市场来配置资源,以获得国际比较优势;当一国处于弱势时,主要宜采取计划来配置资源,以形成国家的整体竞争力,不至于在国际竞争中被边缘化。

——刘运新《经济法视野内计划与市场的关系之再认识》

围绕材料,结合世界近现代史的具体史实,自拟论题并进行阐述。(要求:观点明确,论证史论结合)