材料一 奠定了产业革命基础的欧洲农业革命,只是由于引进了中国的思想和发明才得以实现。分行耕种、强化除草、现代条播机、铁犁、将犁起的土翻转的犁壁,以及有效的挽具,全都是从中国引进的。至于播种方法,在中国人的条播思想引起欧洲人注意之前,欧洲每年大约要浪费一半的谷种。的确,直到两个世纪之前,与中国相比,西方在农业方面是如此落后,以至于与中国这个发达世界相比,西方就是个不发达世界。

——R.K.G.坦普尔《中国:发明与发现的国度》

材料二 科学救国思潮的发展阶段历经萌芽、形成、发展演变三个阶段。第一阶段,鸦片战争到甲午战争时期是萌芽阶段,林则徐的“师敌之长技以制敌”以及魏源的“师夷长技以制夷”主张是其先声。第二阶段,甲午战争到中国科学社的成立及《科学》杂志的创刊是形成阶段。20世纪初,康有为明确提出了科学救国的主张,标志着科学救国思想的产生。第三阶段,1915年到1949年是科学救国思潮的发展演变阶段。20世纪30年代的科学化运动是科学救国思潮发展的勃兴阶段,1937年后受抗战建国影响,特别是1945年后科学救国开始转入科学建国。

——摘编自朱华《三十年来中国近代科学救国思潮研究述评》

材料三 自20世纪90年代信息技术革命之后,一些科学家和研究人员都感觉到会有一轮新的技术革命呼之欲出。有专家就曾经预言,到了2025年,全球经济将进入生物经济的时代;还有新一代互联网产业,或者称为新一代信息技术产业,IBM提出的智慧地球、物联网、云计算等都属于这种新产业。另外,一些与气候变化相关的产业也获得了高速增长,全球向低碳经济转移也成为大趋势。

——《新一轮技术革命:中国准备好了吗?》

(1)依据材料一归纳中国古代在农业技术上影响欧洲的主要表现。

(2)依据材料并结合所学知识分析第一阶段的科学救国思潮对中国产生的重大影响。第三阶段的科学救国思潮与第一阶段相比有哪些发展?

(3)依据材料并结合所学知识谈谈你对新一轮技术革命的认识。

2 . 二十世纪70年代,在美苏两极格局下出现了多极化趋势。阅读下列材料,完成相关问题:

材料一 要使欧洲国家统一起来,必须结束长达百年之久法德之间的冲突……把法德的全部煤钢生产置于一个其他欧洲国家都可参加的高级联营机构盼管制之下……这样结合起来的联营生产意味着将来在法德之间发生战争是不可能的,而且在物质上也不再可能。

——《舒曼计划》(1950年5月9日)

请回答:

(1)《舒曼计划》的主要目的和内容是什么?

材料二 第三条……共同体的活动应包括:

①在各成员国之间取消商品进、出口的关税和定量限制,以及具有同等影响的一切其他措施;

②建立对待第三方圆家的共同关税率和共同贸易政策;

③在各成员国之间,废除阻止人员、劳务和资本自由流动的各种障碍。

──《欧洲经济共同体条约》(1957年3月5日)

(2)根据材料二,归纳成立欧洲经济共同体的主要目标。

材料三 在决定把1973年定为“欧洲年”的时候,美国总统尼克松说:“……国际环境,尤其是欧洲发生的变化,带来了新的问题和新的机会,美国同欧洲的关系非改不可,要建立一个比较完善、可以维持的伙伴关系,从而共同合作”。

(3)结合上述材料及所学分析,尼克松所说的“……尤其是欧洲发生的变化”指的是什么? 为此美国将对欧政策调整为什么?

(4)在这前一年美国结束了长期敌视中国的政策,中美关系走向了正常化轨道,结合所学知识分析这一转变对中国产生的影响。

材料 亨利·基辛格(1923年—2023年),犹太人,美国前国务卿。为躲避纳粹迫害,基辛格一家移民美国。1944年,他随美军赴欧洲战场,后来作为美军代表管理德国城市。1947年,出于赏识基辛格的理论功底和世界视野,哈佛大学教授艾略特推荐他就读哈佛大学,基辛格先后获文学硕士、哲学博士学位,直至担任哈佛大学教授。基辛格的高光时刻是1971年秘密访华,促成了中美关系走向正常化。卸任国务卿后,他仍活跃于世界舞台上。九十高龄,他每天仍工作15小时左右。去世前,他还出版专著,关注人工智能。他的百岁人生,经历了纳粹、大萧条、二战、冷战、越战、苏联解体等世界格局的激烈震荡。基辛格在国际关系中注重追求大国平衡,他的外交侧重国家利益而非道德情感,不囿于意识形态。

——摘编自[美]沃尔特·艾萨克森著《基辛格传》

(1)根据材料并结合所学知识,概括基辛格成为著名外交家原因。(2)根据材料并结合所学知识,简要评价基辛格秘密访华的影响。

材料一 二战后国际法主体的增加使国际法不再仅仅调整国家之间的关系,还调整国家和国际组织或争取独立的民族之间以及它们相互之间的关系。同时,国际关系不再限于政治领域,而是扩大到经济、社会、文化、教育、科学等各个领域。国际法的发展,使得国际法的新的分支随之产生,出现了国际经济法、国际环境法、国际刑法等。国际法新的分支形成和发展是人类社会发展在国际法上的反映,它丰富了国际法的内容,也为国际秩序中各国的交流、合作提供了规范性文件,也表明当代国际法具有广阔的发展前景,同时对国际法的研究提出了新的挑战。为此,联合国国际法委员会在国际法的编纂方面做了大量工作,在国际法法典化方面取得了显著效果。

——摘编自吴锦标《国际法与国际秩序》

材料二 1999年3月,美国打着“制止人道主义灾难”的旗号,把“人权高于主权”作为“法律”工具,对南联盟实施了78天的军事打击,制造了自二战以来欧洲最大的人道主义灾难。北约首脑会议于同年4月25日在华盛顿发表了《联盟战略概念》,明确宣告,北约以“危机干预”为其“主导功能”,执行不限地域的使命,而且“拥有行动自由”,这严重挑战和破环了国际法中关于战争法制定的人道原则和区分原则,而且显示出他们想通过这一场战争,确立一套不同于现行战争法规而有利于他们的高技术战争法律规范的企图。

材料三 以美国为首的北约认为在涉及他们安全利益的问题上,可以甩开联合国自行其是。这样一来,北约就成为一个独立于联合国集体安全体系之外的进攻性的军事政治集团,一个美国可抛开联合国实现其世界霸权的军事政治工具。以美国为首的北约对南联盟的战争,就是一场妄图改变联合国集体安全体制,代之以美国强权支配的以北约为宪兵的国际政治秩序的战争。以美国为首的北约在这场战争中,并非为了扩张其战略疆域而一时粗暴践踏国际法,而是为了确立21世纪美国在全世界的霸权地位,蓄意从根本上改变国际法。这使得国际法处在二战以来最严峻的危机之中。

——均摘编自俞正山《国际法的危机与前景——从北约空袭南联盟引出的思考》

(1)根据材料一、概括二战以来国际法的发展趋势。(2)根据材料二、三、说明“国际法处在二战以来最严峻的危机之中”的表现及其原因。

| A.集中型、合作化 | B.集中型、标准化 |

| C.分散型、合作化 | D.分散型、标准化 |

材料一 从殖民主义制度的出现到殖民主义体系的最终形成,其间存在着一个较长的过程……从19世纪70年代开始,随着自由资本主义向垄断资本主义的过渡,欧洲列强为了自身的利益更加热衷于进行海外殖民扩张。为了协调欧洲列强在非洲的利益之争,1884年11月15日—1885年2月26日,英、法、德、比、俄等15国在柏林召开会议,就列强在非洲的殖民活动,通过了一个颇为有名的“有效占领”原则。柏林会议的召开和有效占领原则的制定“标志着欧洲在非洲的扩张从此有了国际法”。在此基础之上,各个彼此分割的殖民地最终成为一个互相联系、互相制约的体系,并且也促使了以中心与外缘这一构架为基本内容的世界体系最终形成。

——摘编自高岱《论殖民主义体系的形成与构成》

材料二 第二次世界大战结束后,殖民地、半殖民地国家纷纷获得了独立和解放,殖民体系逐渐瓦解。在这一进程中,垄断资本主义国家的殖民政策发生了变化,老殖民主义政策演变为新殖民主义政策。“新殖民主义不进行直接统治,而是承认政治独立,采取各种方式尤其是隐蔽的方式进行间接支配,达到控制、干涉与掠夺落后国家和地区的目的”。“新殖民主义在一定情况下也会采取赤裸裸的武装入侵的手段。”随着殖民体系的瓦解,垄断资本主义宗主国与殖民地、半殖民地的矛盾转变为发达资本主义国家与发展中国家的矛盾,即南北矛盾。

——摘编自刘青建《试析发展中国家与垄断资本主义发展的三个阶段——兼论殖民体系瓦解的三个经济根源》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出殖民主义体系最终形成的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括二战后殖民体系瓦解的表现和新殖民主义的影响。

材料一 1856年,沙皇俄国在持续三年多的克里米亚战争中遭遇惨败之后,希望把普鲁士作为盟友以联合打击奥地利。作为普鲁士在德意志范围内最大的竞争对手,奥地利在1859年与意大利的战争中实力被削弱。英国始终推行欧洲大陆均势政策,希望各国相互制约,不希望欧洲列强中的任何一方过于强大,因此英国想利用普鲁士牢牢牵制住法国。法国则希望德意志境内两大邦,普鲁士和奥地利内部相争,自己不费力气获取渔翁之利。普鲁士首相俾斯麦充分利用各国之间的矛盾和利害冲突,运用灵活的外交手段,最后通过发动三次对外战争完成了德国的统一。

材料二 20世纪80年代中后期,美苏两个超级大国都已无力继续进行激烈对抗,冷战局势明显缓和。苏、美、英、法由长期以来反对两德重新统一,转变为默许和支持,德国统一被重新提上日程。联邦德国总理赫尔穆特·科尔在1986年12月31日的新年文告中特别强调德国要重新统一,他反复强调,联邦德国在统一问题上坚定不移,并制定和实施了强有力的统一政策。在经过一系列的谈判和磋商后,1990年联邦德国合并民主德国,德国最终完成统一。1990年再度统一的德国不仅在政治上是欧洲的大国,而且在经济上是任何一个欧洲国家无法相比的,成为欧洲经济上的“超级大国”。统一为德国的继续发展和进一步崛起提供了机遇,扩大了德国在国际上的地位和影响。两个德国合并标志着“冷战”的结束,动摇了二战后以美、苏对峙为标志的雅尔塔格局,宣告欧洲新时代、世界新格局的到来。

——以上材料均摘编自邢斯文《德国历史上两次统一的政治经济原因研究》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括德国1871年和1990年实现统一的异同点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析1990年德国统一的影响。

材料一 19世纪末20世纪初,西欧诸国进入垄断资本主义阶段。它们以经济、政治、军事上的绝对优势和不断扩大的殖民地而居于世界的领导地位,当时国际关系基本格局,是以欧洲为中心的。然而1914年,当欧洲国家卷入一战时,“整个欧洲的灯光正在熄灭”。大战使参战各国的直接和间接经济损失超过3000亿美元。欧洲正在丧失世界工厂和世界银行家地位。战争也使西欧各国几乎失去了一代最有才华和最具创造力的青年,仅兵员死亡人数接近1000万人。一战期间,俄国十月革命取得胜利,使欧洲各国人民对资本主义制度产生了极度的怀疑与不满,这令各国资产阶级政治家极为担忧和惊恐。

——摘编自徐蓝《20世纪国际格局的演变-一种宏观论述》

材料二 二战后,世界形成两大阵营,就实力而言是不对称的,如1950年美国的国民生产总值是苏联的3倍。双方沿着意识形态的边界,在国际秩序观、制度观、文明观、价值观等方面有着不可调和的矛盾,难以重构全球文明共识。两极格局下,并非所有国家都参与到两大集团的对抗与竞争中,相反不少国家独立于两大联盟集团之外,并对两极格局多少起到了牵制与限制作用。

——摘编自陈曙光《世界大变局与人类文明的重建》等

材料三 冷战结束,西方世界的共同敌人消失,欧洲意识增强,使得经过凡尔赛一华盛顿体系和二战以后在西方国家与苏东体系的对抗中逐渐形成的以美国为首的整体西方出现了“松散的”局面。美国认为由其领导的“单极时刻”已经到来,于是依靠美国的权势和价值观来建立“世界新秩序”的主张频频出现在美国领导人的讲话中。而欧洲则保持着一种相对独立的姿态,以欧盟为核心的大欧洲的出现,使欧盟长期以来力图在国际舞台上用一个声音说话的目标在形式上已实现。

——摘编自俞金尧《在“世纪尺度”下看当今世界之变局》等

(1)据材料一并结合所学知识,概括一战对改变欧洲中心格局产生的影响。

(2)据材料二并结合所学知识,分析二战后两极格局的特点。

(3)据材料三并结合所学知识,指出冷战结束后美欧关系的新变化,并分析其原因。

(4)综合上述材料,谈谈你对20世纪以来世界政治格局的认识。

材料一 新技术的发明和应用大大提高了工业劳动生产率,1946年至1970年,资本主义世界工业生产增长了大约4倍。同时,海陆空立体交叉交通运输网络形成,加强了世界各地之间的经济联系。随着高科技的发展,出现了许多新兴产业部门,信息技术产业已被人们从第三产业中独立出来,作为第四产业。科技革命造成的新的技术水平,使一个企业、一个国家很少能单独全面开发新产品,因此必须进行产品零部件开发的国际合作。

——摘编自王春明《科技革命的历史轨迹及对世界经济的影响》

材料二 1953年,以毛泽东为首的党和国家领导人即提出技术革命思想,主张将先进技术应用于工农业生产,并推广到国防建设中,以达到提高人民生活水平和巩固人民政权的双重目的。他们重视工农业领域的生产技术变革,也强调理论科学研究,同时反对用行政力量强制干预学派争论,保证科学技术按照自身的规律去发展。1956年,《1956年至1967年全国科学技术发展远景规划》制定,在计算机、自动化、无线电和核技术等领域提出57项重大课题。同时在企业和农村,群众性的科学实验和技术革新活动广泛开展。

——摘编自刘则渊《论毛泽东的科学技术政策思想》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析20世纪以来科技革命对世界经济发展产生的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国科技政策的特点,并简析其历史意义。

材料一

——如图,摘自徐蓝《20世纪国际格局的演变一种宏观叙述》

材料二 美苏冷战对抗有非常强烈的意识形态色彩,对立的意识形态是美苏各自在竞争中运用的旗号。贯彻始终和不断翻新的美苏之间的军备竞赛,特别是核军备竞赛构成了冷战的一个重要方面。冷战的另一个方面是它的自我控制机制,它们使得美苏无论怎样对抗和争斗,都不至于使地区冲突升级,不至于在彼此间爆发热战。

——时殷弘《美苏冷战史:机理、特征和意义》

材料三 冷战结束以来,尤其是乔治·布什遵循具有帝国特征的单极秩序逻辑,体现了美国大战略的转轨。鉴于多边国际制度作为建构未来秩序的基本原则越来越成为国际社会的共识,美国当前的单边主义战略难以奏效。

——门洪华《美国霸权与国际秩序》

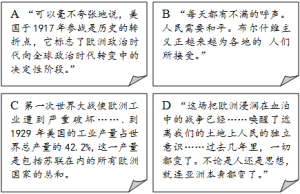

(1)根据材料一并结合所学知识,概括出第一次世界大战后国际秩序的变化。

(2)根据材料二概括美苏冷战的特点。结合所学知识,列举四例美苏冷战的重大事件。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出“美国当前单边主义战略难以奏效”的原因。