| A.西方国家战略重心转向亚洲 | B.西方阵营内部面临利益分歧 |

| C.冷战结盟形式发生明显变化 | D.传统殖民强国放弃对外扩张 |

| A.需从历史背景中理解历史概念的内涵 | B.“马歇尔计划”的准确内涵尚无定论 |

| C.综合学术成果即可还原历史概念内涵 | D.历史解释的建构根植于国家利益需要 |

| A.冷战两极格局正式形成 | B.资本主义阵营走向分裂 |

| C.世界多极化趋势加强 | D.欧洲丧失发展自主权 |

| A.以美国为首的西方阵营逐渐分化 | B.冷战局势加快了欧洲一体化进程 |

| C.两极对抗有利于经济全球化发展 | D.冷战主要表现为经济体系的对抗 |

| A.两大对立阶级矛盾消解 | B.试图掩盖社会的深层次矛盾 |

| C.社会形态发生重大变化 | D.积极促成经济发展方式转变 |

材料一 白银输出既是当时欧洲社会的经济形势所迫,又是人民大众的需要。

这里有三点值得注意:(一)西欧能以充足的贵金属白银货币向东欧购买食粮,弥补了西欧的不足。以东欧的粮食养西欧的工业,为日后欧洲整个经济的发展和现代化奠定了基础。(二)欧洲的经济生活历来与东方关系密切,如果没有美洲的白银,欧洲就没有足够的财力支持他们继续大力从事东方和世界贸易的可能。(三)尽管欧洲从美洲获得最大量的金银,但其生产能力未能与人口和货币量同步增长。当时市场的商品还是不足,不能消化这许多贵金属货币,于是不得不以其所得的40%以上的白银外溢。而中国吸纳了世界白银的半数后市场稳定如故。

由此使人得出这样的认识:16~17世纪欧洲的“价格革命”表明当时欧洲还不可能成为世界白银旋流的中心或世界经济体系中心而只是边缘地区。

——摘编自薛国中《美洲白银与欧洲价格革命》

材料二 就英国方面来看,19世纪40年代,随着工业革命在英国的完成,英国资本主义发展到了工业资本统治阶段。由于这一时期,英国国内资本主义商品生产高速发展,大工厂产品极大丰富,并且已经大大超过国内市场的容量,它要求有广阔的市场以推销英国大工厂产品,要求有充足的原料供应以便不断地扩大再生产。……英国的毛纺织业冶金业等也都希望在印度扩大其工业品的销售市场。而只有在国外办大工厂的情况下,这些产品才有市场……

还有,随着近代工厂制度在英国确立,一些英国商人看到从英国输入设备和先进技术在印度建立近代大工业,可以利用印度本地廉价的劳动力、原料和土地,降低生产成本,提高产品的竞争力。正如马克思1853年在《不列颠在印度统治的未来结果》一文中所说:“工业巨头们发现,使印度变成一个生产国对他们有很大的好处。”总之,英国向印度移植大工业是资本主义发展到工业资本主义阶段的新要求,其目的是为了获取更多的利润。

——摘编自丁新艳《英国殖民统治与印度近代工业化》

材料三 共同的问题、共同的命运已经是国际社会中不争的事实,即便是冷战时期的两个超级大国也承认,它们在相助怪癖方面有着共同的利益,负责任大国行为的一个核心要素就是认识到共同问题的存在,并承认这些问题需要采取集体行动来应对,因为摆在人类面前的是唇齿相依的命运。共同命运要求人们转向共同安全原则,即从“对抗型安全”转向“共生型安全”。长期以来,人们对安全的理解是基于“对抗”的原则,而只有在“联盟”或“自愿结盟”中“安全”才被赋予“共生”的意味。然而,在气候变化、生物和数字病毒、大规模杀伤性武器的扩散、太空运陨石及全球经济等共同威胁面前,“对抗型安全”几乎毫无意义。

——摘编自[英]巴里·布赞、[英]乔治·劳森著《全球转型:历史、现代性与国际关系的形成》

(1)根据材料一,概括欧洲白银大量输出的主要原因,结合所学,阐述16~17世纪世界白银的旋流过程。(2)根据材料二,说明英国把印度变成生产国的原因,结合所学,指出工业革命后国际分工和贸易格局的变化。

(3)根据材料三,结合所学,指出第二次世界大战后初期世界大国谋求“对抗型安全”的表现,试举冷战结束后全球层面追求“共生型安全”的史实两例。

材料一 1967年第三次中东战争中,埃及、叙利亚等国丧失大片领土。1973年10月6日,埃及和叙利亚等国向以色列主动出击,第.四次中东战争爆发。以色列向美国紧急求援,美国向以色列运送大量军火。苏联停止向阿拉伯国家补充武器装备。10月19日,以军到达苏伊士运河西岸,切断了埃军的补给线。10月22,联合国安理会通过《338号决议案》,呼吁交战双方就地停火。最后,联合国决定派出常任理事国以外的联合国紧急部队去中东监督停火,第四次中东战争就此收场。

——摘编自顾关福主编《战后国际关系(1945―2010)》

材料二 第四次中东战争爆发后,阿拉伯产油国首先对支持以色列的美国实行石油禁运,随后,石油禁运扩大到了所有支持以色列的国家。此举令美国政府猝不及防,尼克松表示,“我们正面临着二战以来最严重的能源短缺危机。”为此,美国政府采取两方面的措施:一方面加大能源供应,其中包括大量使用煤、国内石油增产、扩大国外(加拿大和委内瑞拉)进口等;另一方面减少能源需求与消费,包括家庭和商业领域。成立联邦能源署,这是美国历史上第一次全面制订能源计划的开始。

——摘编自钟宪章《1973年冬尼克松政府能源应急对策研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明第四次中东战争爆发的背景。(2)根据材料一、二,指出各种力量在第四次中东战争中的立场。

(3)根据材料并结合所学知识,简析第四次中东战争产生的重要影响。

| A.瓦解了两极格局 | B.削弱了美国霸主地位 |

| C.加剧了冷战对抗 | D.壮大了社会主义阵营 |

材料 哈默(美,1898—1990)生平大事年表

| 时间 | 主要事迹 |

| 1921 | 向苏俄赠送大量医疗设备和药物,得到列宁接见 |

| 1921—1925 | 成为福特、美国橡胶和派克自来水笔等37家美国公司驻苏代表 |

| 1926 | 创办苏联首家文具厂,采用英德工艺,推行计件工资制,产品供应给苏联所有的学校和教育机构,被誉为“铅笔大王”;5年后将工厂转让给政府,得到丰厚的偿还费用 |

| 1940 | 建议“美国将超龄驱逐舰移交英国,英国将太平洋岛屿租借给美国作为海军基地”,得到部分采纳和罗斯福的接见 |

| 1961 | U—2侦察机事件后,受肯尼迪委托与赫鲁晓夫会面,促成美国解除对苏联蟹肉的禁运 |

| 1979 | 作为西方石油公司董事长与正在访美的邓小平进行会晤,两个月后来华签订一系列商约,包括南海海上石油勘探开发和安太堡露天煤矿等项目 |

| 1985 | 访问莫斯科,对促成里根与戈尔巴乔夫的会谈起到重要作用 |

——摘编自郑锡荣编译《历史的见证——哈默自传》

(1)根据材料并结合所学,说明哈默成为“铅笔大王”的原因。(2)根据材料并结合所学,简析哈默的历史功绩。

材料

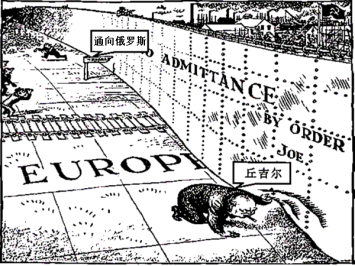

1946年3月6日,英国画家莱斯利·伊林沃恩·吉尔伯特发表的漫画《铁幕下的窥视》。地面英文字母“EUROPE”为欧洲,幕墙上的英文“NOADMITTANCE BY ORDER JOE”为“严禁入内——来自斯大林的命令”,远处的指示牌上写着“To Russia”(通向俄罗斯)。右下角含着烟斗,一手掀起幕墙底边向里张望的是丘吉尔。

提取材料中的信息,并结合所学知识,写一篇历史短文。(要求:主题明确,史论结合,逻辑严谨,表述成文)