材料一 英国第一帝国开拓了广阔的市场,攫取了大量的财富和利润,但在美国革命中解体了,这是对英国殖民体系的重大打击。恰在此时,工业革命在英国已开始起步。工业革命的几十年间,既是英国确立全球经济霸权的时期,同时也是英国在自由主义指导下重建帝国的时期。这一时期帝国重建的主旨之一,是将自由贸易强加于世界,从而保证英国对世界贸易的控制。为实现这一目标,“炮舰外交”必不可少。

1815年,英国第二帝国出现了,殖民地数量也随之增加。19世纪中叶前后,英国稳居世界头号工业强国。与此同时,由于“光荣革命”的遗产渐次落伍,英国人以和平、渐进的方式变革了自己的政治制度。但英国在它最强盛的时候就隐藏着严重的问题,1870年后就开始从绝对领先的地位上跌落下来。

——摘编自齐世荣等《15世纪以来世界九强兴衰史(上卷)》

材料二 第一次世界大战是首次真正意义上的全球性军事冲突,也深刻地改变了世界格局。……1919年1月,一战战胜国召开了巴黎和会,建立起世界新秩序——凡尔赛体系。这个体系为了维护主要战胜国的利益,对战败国领土及其殖民地进行再分割,尤其是对德国进行了严厉的惩罚。法国陆军元帅福煦在听到和约内容后就作出了神奇的预言:“这不是和平,这是20年休战。”结果不到20年,凡尔赛体系就在大萧条和纳粹党崛起的轮番冲击下摇摇欲坠,最终在德国闪击波兰的战斗中土崩瓦解。

——摘自范主《时间的战争:五百年钟表博弈史》

材料三 第二次世界大战彻底改变了近代以来形成的以欧洲为中心的国际格局,20世纪后半期的世界大部分时间在美苏两极格局下度过。现行的全球经济治理体系主要是在二战后美国主导的布雷顿森林体系制度基础上建立的。而后尽管布雷顿森林体系难以为继并最终瓦解,但三大制度支柱依旧留存下来,关贸总协定后来发展为世界贸易组织,与其他两大国际经济制度一起为当今世界经济正常运行提供基本的制度规范与保障。

随着发展中国家和新兴经济体快速崛起而传统发达国家经济地位相对衰落,当前国际政治经济秩序以及既有的全球经济治理制度安排已难以适应这一结构性转变,改革在所难免。面对当今世界百年未有之大变局,中国政府提出共商共建共享的全球治理观,推动全球治理体系向更加公正合理的方向发展,共同构建人类命运共同体。

——摘编自左凤荣等《世界百年大变局》

(1)根据材料已,概括19世纪中叶前后英国成为“世界头号工业强国”的主要原因,结合所学,列举19世纪50年代英国维护其“绝对领先的地位”的重要事件。(2)根据材料二,结合所学,指出第一次世界大战期间“世界格局”划时代的改变,简析导致凡尔赛体系仅20年就“土崩瓦解”的主要因素。

(3)根据材料三,结合所学,写出现行全球经济治理体系的“三大制度支柱”。综合材料一二三,分析“共同共建共享的全球治理观”的合理性。

材料 海上格局指国家力量在海上的对比态势。16—17世纪,葡萄牙、西班牙、荷兰先后成为海上霸主。17世纪中后期,在与英国海战失利后,荷兰霸主地位被取代。18世纪至19世纪初,英国多次击败法国,维持了海上霸权。两次世界大战之间,美国海权崛起,英、美、法、日等海权国家并立。二战结束后,美国海军成为独一无二的海上力量。21世纪以来,“海上多极”趋势明显。

海上格局转换的焦点集中在两大方面:一是关于力量对比的竞争;二是关于海洋规则的博弈。西方国家强调“基于规则的国际秩序”,但在对海洋规则的理解上,各海洋强国存在严重的认识分歧。尤其在主权和安全理念方面,奉行霸权主义的美国与后发海洋国家中国、俄罗斯和印度等存在着较为尖锐的矛盾。国际秩序的建立或塑造离不开实力的支撑。

随着全球社会的发展,各海洋强国既需要在经济方面相互依存,又需要在全球治理上协调一致。由于海洋环境恶化、自然或人为灾害等全球性问题进一步发酵,人类正在迈入全方位认知、利用和保护海洋的新时代。

——摘编自胡波《从霸权更替到“多极制衡”》

(1)根据材料,概括近代以来海上格局演变的特征。(2)根据材料并结合所学知识,简析影响海上格局变化的主要因素。

材料 如果从15世纪以来新航路开辟和地理大发现为经济全球化开始的标志算起,到现在的500多年间,经济全球化大体经历了三个历史阶段,也就是三次具有不同特点的经济全球化。

第一次经济全球化是西方资本帝国主义列强进行殖民统治的时期。

第二次经济全球化是东西方两个阵营相互对立的时期。

第三次经济全球化是一些西方大国严重削弱、新兴经济体发展壮大的时期。

未来要实现的新的经济全球化,或者说是第四次经济全球化,它应该是具有许多新的特点从而形成新的形态。

——摘编自滕文生《经济全球化的演变和发展历程》

根据材料并结合所学知识,任选上述某一历史阶段,以“经济全球化与中国命运”为主题展开论述。(要求:观点明确,史论结合,论证充分,表述清晰)。材料一关税与贸易总协定历次多边贸易谈判(节选)

| 时间 | 谈判回合 | 谈判主要情况 |

| 1949年4—8月 | 安纳西回合 | 丹麦等10国成为关贸总协定新缔约国,实现关贸总协定成员国的第一次扩员,共达成双边协议147项 ,增加税减让5000项。 |

| 1950年9月— 1951年4月 | 托基回合 | 吸纳西德等6国作为新缔约国,参加谈判的国家之间贸易额超过当时世界贸易总额的80%,谈判总体顺利,但美英围绕关税及英联邦特惠贸易体系问题争论激烈 |

| 1956年1—5月 | 第二次日内瓦回合 | 美国在农产品进口等领域强硬坚持贸易保护主义立场,影响了该回合谈判的进程,仅达成有限的关税减让。 |

| 1961年5月— 1962年7月 | 狄龙回合 | 新建立的欧洲经济共同体在关税和农业贸易政策方面与美国展开激烈较量;欧共体六国统一对外关税达成减让,但农产品等被排除在协议之外。 |

——摘编自舒建中、李婷婷《美国与关贸总协定制度的早期演进(1949-1962))

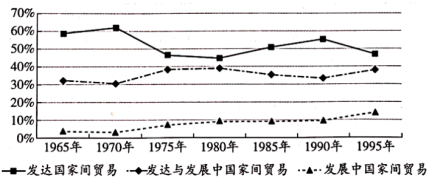

材料二1965-1995年世界出口总额比例结构

——据萧国亮、隋福民《世界经济史》

(1)依据材料一及所学,对20世纪40年代末到60年代初关税与贸易总协定组织的发展和运行特点进行评述。

(2)阅读材料二,概括1965年至1995年世界出口总额比例的变化,结合所学分析以上变化的原因。

材料一 经济全球化并不是一个新近出现的事物。自新航路开辟以来,资本主义经济体系就处于不断扩张之中。从19世纪后期到第一次世界大战爆发前,国际贸易迅速发展(如表4所示)。现有研究表明,1870到1914年间经济全球化达到一个小高潮。

世界贸易指数和贸易总额

| 年份 | 贸易指数(以1913年为100) | 贸易总额(单位:10亿法郎) |

| 1870 | 24 | 45.5 |

| 1880 | 36 | 68.8 |

| 1890 | 49 | 94.2 |

| 1900 | 68 | 118.2 |

| 1910 | 85 | 162.4 |

| 1913 | 100 | 192.4 |

——摘编自刘宗绪主编《世界近代史》等

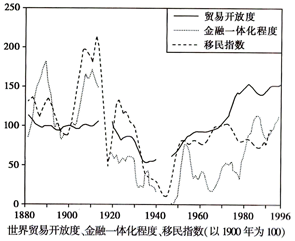

材料二

——摘编自斯蒂芬·布劳德伯利等编著《剑桥现代欧洲经济史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析经济全球化在1870到1914年间达到小高潮的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,阐述第一次世界大战以来经济全球化发展的基本历程。

材料一 二战后,美国提出保卫“西方文明”和“大西洋共同体”,并以此作为维护美国自身文化存续与国家安全的重要步骤。美国决策者在很大程度上是从保卫西方文明的视角来看待与苏联的斗争,并声称如果美国对欧洲的形势袖手旁观,“欧洲将出现混乱,从混乱中产生暴政,也许是共产主义,也许是复活的法西斯主义。”美国注重强化西欧化和意识形态的凝聚力,力图打造一个新的“西方”。

——以上材料均摘自王立新《美国国家身份的重塑与“西方”的形成》

材料二 冷战结束后,美欧矛盾上升。反恐战争发动以来,双方矛盾在广度和深度上又有新发展……美欧矛盾的发展有利于促进大国关系的积极互动和世界多极化进程,但也会引起欧洲内部分化,对欧盟一体化进程造成一定的负面影响。尽管美欧矛盾还将继续上升,但在相当长时期内,美欧联盟和双方以相互依存与合作为主的关系不会发生根本变化。

——摘编自沈世顺《美欧矛盾的新发展及其影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出美国在二战后打造新“西方”的措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括冷战后欧美关系的特点,并分析其成因。

材料 “世界处于百年未有之大变局”是党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央洞察时代和世界发展大势作出的重大战略判断,是对当前国际形势的一个重大和科学的概括。“百年未有之大变局”实乃多对矛盾共同作用的结果,具体呈现为六个方面。

| 1 | 世界地缘经济与政治重心“东升西降东西矛盾”由过去的“西强东弱、西主东从”转向如今的“东西平视”,这堪称五百年未有之大变局。 |

| 2 | 国际体系主导权“南升北降”,“南北矛盾”过去的“北强南弱、北主南从”转向“南北对等”。 |

| 3 | 国际关系行为体“非(国家)升国(家)降”,这堪称近四百年未有之大变局。 |

| 4 | 世界经济增长与科技创新的动能“新旧转换、新陈代谢”。 |

| 5 | 中西互动趋于“平起平坐”,“中西矛盾”与力量对比由过去的“西强中弱”“西攻中守”转向如今的“中西互有攻守”,这堪称一百年和近两百年未有之大变局。 |

| 6 | 气候变化等全球性挑战与美国单边主义共同作用,令全球治理供给严重不足,“治理赤字”明显增大,“供求矛盾”凸显。 |

——摘编自陈向阳《百年未有之大变局,“变”在哪?》

(1)任意选择上述材料中的两个方面,运用所学知识进行合理阐释。

(2)根据材料并结合所学知识,指出应对当前的“大变局”应坚持的基本原则。

材料一 进入21世纪,全球化已成为这个时代的主要特征之一。在这个过程中,经济全球化逐渐形成,出现了经济一体化。同时,随着信息技术、网络技术的发展,文化的全球互动只会越来越剧烈,文化全球化是一把双刃剑,对整个人类文明的发展和进步起着积极的作用,但对不同意识形态的国家与民族来讲,文化全球化则可能成为强势国家推行其国家意志的一个手段。……近两年来,受欧美政治和经济形势的影响,“逆全球化”潮流不断涌现。……经济全球化在带来繁荣和发展的同时,也带来了贫困、冲突、分配不公和环境污染等问题。

——摘编自韩雅楠《论文化全球化对发展中国家的影响》等

材料二 20世纪90年代以来,经济全球化的迅猛发展,国家主权面临限制的问题日益突出。联合国、世界贸易组织、世界银行、国际货币基金组织等国际组织及一些地区性的国际经济组织对国家主权的影响越来越大。各民族国家在申请加入或想得到援助、贷款时,就不得不接受其强制性的有时甚至是苛刻的条件,这实际上就是民族国家将部分主权移交了出去。面对急于摆脱贫困的发展中国家,跨国公司动辄以阻碍资金和技术的流入为要挟,迫使东道国政府为其在当地的生产与经营活动创造便利。全球化时代的经济本质上是知识经济,当前新的有生命力的技术大多被主要的工业化国家掌握,发达国家权力越来越大,发展中国家权力越来越小。技术侵略、技术殖民、技术霸权等政治欺压现象也会相应而生,使强势国家有机会压榨、胁迫弱势国家,限制和削弱弱势国家的主权。在理论上,一些西方学者甚至提出了国家主权过时论,对发展中国家维护主权、反对霸权的立场横加干涉和无理指责。

——摘编自戴轶《经济全球化与国家主权矛盾析论》

(1)根据材料一指出“逆全球化”趋势出现的原因。结合材料一和所学知识,分析文化全球化趋势带来的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括经济全球化给发展中国家主权带来的挑战与冲击的表现。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈发展中国家应采取的对策。

材料 随着全球化趋势的加剧,以文化为载体的意识形态因素愈加复杂、多变,使对于世界各国乃至对各种社会问题的研究,都离不开文化和意识形态的考虑。意识形态作为精神文化的特殊系统,往往把文化作为它的积聚地。当前各发达资本主义国家争相在国际舞台上通过推销自己的文化以实现其意识形态扩张的战略企图。面对咄咄逼人的文化霸权主义,作为发展中的社会主义中国面临着严峻挑战,如何在全球化的潮流中维护本国的文化与意识形态安全及文化自信,已成为当前我国构建社会主义和谐社会中的一项重大课题。

——摘编自郝保权《对全球化背景下美国文化霸权及其意识形态意涵的战略沉思》

根据材料并结合二战后的相关史实,围绕“全球化”“文化霸权”“文化自信”等关键词自拟论题,并加以论述。(要求:观点明确,史论结合,论证充分。)材料 “颜色革命”是专指以某种鲜花或物品的颜色为代表的一种亲西方尤其是亲美国的一种政权变更行动。美欧国家的情报部门通过各种民间或半民间组织培育独联体国家的“政治精英”,扶持当地“反对派”,支持当地民众以街头政治的方式夺权,建立亲美疏俄的政权。“颜色革命”在自2003年起的三年时间内,先后在格鲁吉亚、乌克兰、吉尔吉斯斯坦三个国家连续发生。在格鲁吉亚、乌克兰、吉尔吉斯斯坦等国发生动荡时,美国政府均通过情报机构向这些国家的领导人传递带有威胁的信息,暗示他们必须下台。“颜色革命”发生的独联体地区存在着民族矛盾、贫富矛盾、经济矛盾三大矛盾,这些矛盾丛生交错,导致政治分裂、派系林立。

——摘编自曾枝盛《颜色革命及其思考》

(1)根据材料并结合所学知识,概括东欧中亚地区“颜色革命”的特点和原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析东欧中亚地区“颜色革命”的影响。