材料一 我国很早就有设置专门的官吏掌管农业、传授农业技术的记载。“劝课农桑”是历代皇帝倡导农业生产的一项重要政治活动,也是地方官吏的职责之一。周朝时期就有官吏承担起传授农业技术的责任。而一些在劝课农桑上作出过重大贡献的官员也得到了百姓的交口称赞。如宿州一石碑上记载的“民获所利,刻石以颂刺史”,即用以铭记该官员推广“淤田法”使当地农业获得发展的事迹。我国古代许多农业创新之举也多为官员实践得出并推广的。总之,我国古代的农业技术的传授与推广大多是由地方官吏负责的。

——摘编自福建师范大学教育学院《教育漫话·中国古代农业教育》

材料二

(1)根据材料一并结合所学知识,分析地方官员成为我国古代农业技术推广主体的原因。

(2)结合所学知识,说明材料二对于研究唐宋时期农业发展有何史料价值。

材料 下列材料摘选自近代经济学家凯恩斯于1919年所著的《和约的经济后果》一文中关于一战前欧洲民众生活的描述,具有重要的史料价值。

(1) | 虽然事实上绝大多数人工作辛苦、生活水平很低,然而,所有迹象都表明,他们对这一分配状况相当满意。但是,对于任何一个在能力或其他方面具有过人之处的人来说,脱离这种境地而成为中产阶级或者上层社会中的一员是完全可能的 |

(2) | 他们可以享受到低廉的价格,生活方便而舒适,这种生活之愉悦远远超过其他时代那些富甲一方、权倾天下的君主 |

(3) | 伦敦居民早上可以一边在床上喝早茶,一边用电话订购世界各地的商品,这些产品质量优异,并且会一大早就被送到顾客的家门口 |

(4) | 他们也可以用同样的方法来投资世界各地的自然资源和新企业,不用费力甚至不用承担什么风险就可以获得预期的成果和收益 |

(5) | 或者他一时高兴,或得到什么信息,就可以把他的财产托付给那个测大都会的市民。如果他愿意,他可以立刻乘坐舒适又廉价的交通工具去任何国家或地区,并且不需要护照或是其他手续 |

阐述从上述材料中发现的经济现象,并得出一个结论。(要求:现象源自材料,结论明确,史论结合,表述清晰。)

| 史料 | 出处 |

| 漳人初得此种,虑人之多种之也。诒曰:食之多病。近年以来,其种遂胜。 | 《漳州府志》(1573年) |

| 番薯,皮紫,味稍甘于薯芋,尤易蕃。郡本无此种,自万历甲午(1594 年)荒后,明年都御史金学曾抚闽,从外番丐种归,救民种植以当谷食,足采其腹,荒不为灾。 | 《福州府志》(1613年) |

| 福州船出海陈振龙者往吕宋国觅番蓣种,挟小篮中而来……他谷皆贵,惟蓣独稔,乡民活于薯者十之七八。 | (明)苏琰《朱锁疏》 |

| A.官修方志史料价值高于私人撰述 | B.番薯最早传入之地应为福建漳州 |

| C.多种史料互证即可得知历史真相 | D.番薯的功用在明末即已受到重视 |

材料一 史料一 蔗糖在汉代称“石蜜”,中国古代的“西极石蜜”和“西国石蜜”以至世界各国“蔗糖”(sugar,sucrose)一词中都包含“sacca”字根,来自梵文sakara,梵文sakara又有“石”的含义。汉代文献中的“石蜜”“西极石蜜”“西国石蜜”,指由西域入口的“石”糖;其中“西国”“西极”正是梵文sakara的对音,而“石蜜”是梵文sakara的意译。

——摘编自季羡林《糖史》

史料二 甘蔗,远近皆有。交趾(今两广及越南北部一带)所产特醇好,本末无薄厚,其味至均。围数寸,长丈余,颇似竹。斩而食之,既甘。榨取汁如饴饧,名之曰糖,益复珍也。又煎而曝之,既凝,如冰,破如博棋,食之,入口消释,时人谓之“石蜜”者也。

——摘编自【东汉】杨孚《异物志》

史料三 甘蔗有甜味,助消化,稠浓、清凉,具有止痛、增加体力的功能。所以要减轻痛苦,可使用砂糖、糖蜜和其他蔗糖产品,以治疗各种疾病。

——摘编自古印度外科医书《妙闻集》

材料二 公元7世纪,伊斯兰教徒在他们占领区域内引种甘蔗、提炼蔗糖。

公元10世纪,埃及人最先发展出传至后世的蔗糖精炼工艺。

13世纪,欧洲人在东征的过程中,学会了甘蔗种植和蔗糖提炼技术。

在13世纪以后的500年里,糖在欧洲作为药物的用量几乎和其他用途的用量一样多,除了药用之外,还被用作装饰品、香料和防腐剂。

16世纪后,以当时的“海上马车夫”荷兰为中介,甘蔗被移植至整个加勒比海地区。大大小小的岛屿上,都密密麻麻地种植了甘蔗。

17世纪的英国,来自亚洲的茶叶和加勒比海的蔗糖完美邂逅,红茶和糖在英国人的杯子里相遇,引领了此后几百年的社会风尚。

21世纪以来,中国、巴西等国成为世界上生产和消费蔗糖的主要国家。

——摘编自【日】川北稔《一粒砂糖里的世界史》

(1)根据材料一的三则史料分别探究蔗糖生产的历史并阐述其史料价值。(2)根据材料二并结合所学知识,围绕蔗糖生产与传播的历史提炼一个论题,并结合所学知识加以阐述。(要求:写明论题,史论结合,表述清晰)。

材料一 表:巴拿马运河的变迁

| 时间 | 事件 |

| 16世纪 | 西班牙国王下令进行运河开凿的测量,受限于技术条件和拉美独立运动的开展,运河开凿没有进展。 |

| 1879年 | 法国全面负责运河开凿,因流行病发生及财政困难,挖凿工程于1889年停顿。 |

| 1901年 | 美国获得开凿、经营和管理运河的特权。随后,美国与巴拿马签订条约,规定巴拿马不得在运河区执行国家主权,由美国任命总督,施行美国法律并驻军。 |

| 1914年 | 运河正式通航,沟通了两大洋。 |

| 1963年 | 迫于巴拿马群众要求恢复运河主权的斗争,美国同巴拿马政府达成协议,同意在运河区同时悬挂两国国旗。 |

| 1964年 | 美国撕毁协议,连续几天单独升美国国旗,引发了巴拿马反美爱国风暴。 |

| 1977年 | 巴拿马与美国签订全部收回运河的管理和防务权的新约。 |

| 1999年 | 巴拿马于12月31日正式收回对运河行使主权。 |

材料二

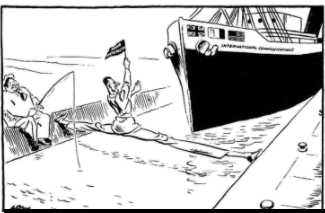

1956年埃及时政漫画《苏伊士运河的巨人》

注:漫画中一艘印有英法美三国国旗的轮船以“国际交流”的名义通过苏伊士运河,而埃及总统纳赛尔高举阿拉伯民族主义”的旗子两腿横跨苏伊士运河将船栏住。纳赛尔后面坐的是苏联外交部长谢皮洛夫。

——选自吴广伦《老漫画中的世界史》

(1)根据材料一并结合所学知识,围绕“巴拿马运河的变迁”,概括一条世界历史发展的线索或趋势,并予以简要说明。

(2)提取材料二反映的历史信息,并说明时政类漫画的史料价值。

①大数据的应用改变了史料运用的原则

②数字化史料丰富了史学家的研究手段

③历史资料数字化提高了史料利用效率

④“e-考据”指历史学与考古学的结合

| A.①③ | B.②④ | C.①④ | D.②③ |

7 . 殷商甲骨文中有卜问枣水治疟的记载,《神农本草经》载:“牡蛎味咸平,主伤寒寒热”,《伤寒杂病论》载有百合鸡子汤方,此类史料甚多。这表明中国( )

| A.传统医药学领先世界 | B.药食同源文化源远流长 |

| C.中医学重视经验积累 | D.辨证施治原则初步确立 |

材料一 秦朝开辟了从南越(今广东、广西等地区)到中原的水陆通道,并有组织地向南越大量移民以开发南越,从而奠定了广州作为对外贸易港口城市的地位。两汉时期,在秦朝开发岭南的基础上,广州通过海上丝绸之路积极发展海外贸易,巩固了作为中国古代主要外贸港口的地位。

——摘编自高惠冰《略论秦汉时期广东的初步开发》

材料二 唐朝时期,通过“广州通海夷道”的航运线,远至阿拉伯地区的商人都可从南海驶入中国,登陆点就是广州。《旧唐书》记载:“广州地际南海,每岁有昆仑乘舶,以珍物与中国交市。”来往广州的船舶很多,据有关史料记载,每年有四千余艘船舶,八十多万人次在广州港进行贸易,交易商品有数十种。

——摘编自陈柏坚《略论古代广州外贸的对外开放》

材料三 宋代“广州多蕃汉大商”“万国衣冠,络绎不绝”。广州商人携带着“犀、象、珠、玉,走于四方”,邻近广州的江西、福建各路商人,也纷纷借“市于五羊”“数贩南海”而获得大利。

——摘编自于城《宋代广东经济概况》

材料四 乾隆二十年(1755年),英国商人在宁波定海扰乱事件发生以后,清政府下令禁止外国商人到宁波、漳州和松江三海关贸易,唯独允许广州一地可以进行海外的进出口贸易,且规定由粤海关管理。

——摘编自邓开颂《论清代前中期广东对外贸易的若干特殊政策》

(1)根据材料一,指出秦汉时期广州成为主要对外贸易港口城市的背景。

(2)根据材料二、三,概括唐宋时期广州对外贸易繁荣的表现以及影响。

(3)自古以来,广州就是中国与世界各国进行贸易往来的重要门户。根据上述材料,论证这一观点。

| A.传统自然经济逐步解体 | B.大量使用自由雇佣劳动力 |

| C.纸币成为主流支付手段 | D.长途和大额贸易有所发展 |

| A.国家对疫病缺乏制度性的部署 | B.医务人员的疫病应对失范 |

| C.各级官员贪污救灾物资和钱财 | D.民间应对疫情的措施无效 |