材料一 中世纪早期,黑夜代表罪恶和危险。在欧洲历史上,每当夜幕降临,城市里钟声响起、城门关闭,并伴随宵禁巡逻。城市里晚上不准经营,既是宵禁的要求,也是行会的规矩。从近代开始,人们对黑夜有了新认识。基督教文化认为黑夜不再仅仅是恶的象征,也是一条通往神灵的路径。从16、17世纪以后,贵族们开始逐渐享受夜间的娱乐生活,普通市民中的少数人也以适合自己的方式享受夜晚生活。那时宵禁令还在,但规矩已经放松。进入19世纪,随着照明条件的改善和城市化、工业化的发展,夜生活的时尚潮流已势不可挡。剧院、俱乐部、音乐厅、赌场、酒馆是夜生活的主要场所,数量迅猛增长,甚至24小时开放。一些城市不再夜晚关闭城门,夜生活已成为一种普遍的社交生活。

材料二 欧洲人对夜晚态度的变化也带来了夜间劳动的普遍化,有学者估算,1800年时,伦敦人的睡眠时间平均只有6.5个小时。经过劳工与雇主的反复博弈,到1919年,欧美大多数国家基本实现了8小时工作制,但一种新的劳动制度---夜班工作制,逐渐推广开来。为最大限度使资本增殖,通宵达旦的工作常常采用换班工作方式,那些被称为“日工”“夜工”的人从早6点到晚6点,又从晚6点到早6点,进行换班工作。这样既能确保劳动者的劳动时间符合法律规定,又可以使厂房、机器等资本在夜里得到充分利用。

材料三 在世界市场的建立以及随后全球化不断加深的背景下,黑夜与白天具有相同的时间性,对于资本主义而言,它们都是必须开发、利用的资源。近代以来的世界历史表明,资本主义起先是从空间上不断向外扩张,随后又逐渐地从时间上侵蚀黑夜。夜生活是资本的杰作,而夜班生产是资本对黑夜的占领。

——以上材料摘编自俞金尧《资本扩张与近代欧洲的黑夜史》

(1)根据材料一,概括近代欧洲市民夜间生活变化的特点,并分析其背景。(2)根据材料二并结合所学知识,分析夜班工作制出现的原因。

(3)综合上述材料,谈谈你对“夜生活是资本的杰作,而夜班生产是资本对黑夜的占领”的理解。

材料一 英国毛纺业在15、16世纪成为民族工业,以科茨沃兹为中心的格罗斯特郡,与邻近的威尔特郡、萨默塞特郡一道,成为英国最重要的毛纺织区。随着毛纺业发展,新兴纺织城镇和纺织村庄遍布科茨沃兹地区。但这种基于传统手工技术和旧有组织方式的生产,难以抵挡新技术和机器大工业的冲击,科茨沃兹所在西部毛纺区不但没有率先发生工业革命,甚至还未紧随。这个英国原工业化“先锋”,在迈向工业革命的进程中落伍了,西部原有毛纺业城镇逐渐“空心化”。

从中世纪起,科茨沃兹当地人普遍用这种岩石筑房,其建筑的样式与色泽别具风格,加上绿色的草地、白色的羊群、赭色的岩石、遍布的毛纺业遗址,使得这里旅游资源极为丰富。1966年,科茨沃兹被规划成英格兰最大的“卓越自然美区域”而进行建设。2000年被列为国家公园。随着乡村旅游成为科茨沃兹经济新增长点和最重要的经济部门,该地区居民收入远高于伯明翰、曼彻斯特、利物浦、利兹等大工商业都市区。

——摘编自刘景华《科茨沃兹:城镇化进程中成功转身的美丽乡村》

材料二 在旅游开发晚于周庄、西塘等同类古镇的背景下,另辟蹊径的“乌镇模式”成了国内古镇旅游开发的典范。乌镇文化遗存与水乡风光在精心保护中得到了传承创新,成了年接待游客量超千万人次的“梦里水乡”。随着长三角区域一体化发展上升为国家战略,以乌镇为“圆心”,苏嘉湖交界区域奏响了共同富裕“交响曲”。2013年5月,由陈向宏、黄磊、赖声川、孟京辉共同发起的首届乌镇戏剧节举行。乌镇当代国际艺术展、木心美术馆……越来越多的文化元素像乌镇戏剧节一样“飞入寻常百姓家”,让乌镇从“旅游小镇”“度假小镇”,摇身一变成为国际化的“文化小镇”。2014年,乌镇成为世界互联网大会永久会址。首届世界互联网大会乌镇峰会召开以来,乌镇的数字经济企业数从12家增至1000多家。

——摘编自新华网《乌镇如何成为“世界级”》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括科茨沃兹地区城乡转型的基本历程,并简要分析影响各阶段状况出现的主要原因。

(2)根据材料并结合所学知识,说明乌镇相对于科茨沃兹的有利发展条件。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对城镇建设的认识。

材料一 西湖博览会是在时任浙江省政府主席张静江的主持下办的。1901年,他在巴黎目睹了西方博览会在国民经济中的地位和作用,回国后发展实业的精神理念促使其创办博览会的设想与日俱增。1928年10月27日,西湖博览会筹备委员会成立,筹备委员集中当时国内各方面的专家和技术人才600余人。为了广征出品,西湖博览会专门派出征品员,分5路劝征出品。西湖博览会对科学上的新成就宣传不遗余力,“吾国航空事业,亦正值积极发展之际,亟宜扩大宣传,以唤起民众注意”。来自海内外各行各业的参观人数两千多万,规模壮观,“借西湖之明圣,集国产之苛英”,开创中国博览会事业的新纪元。

——摘编自马敏、郑成林《近代博览会资料汇编》

材料二 1951年,美国操控联合国通过对中国实行“禁运”提案。这一时期,扩大向港澳出口,增加外汇收入,支持国家工业建设,成了一个重大的政治任务。1957年,中央决定在广州创办进出口商品交易会(简称“广交会”)。首届广交会展出面积9600平方米,分设工业品、纺织品等5个展馆,13个专业外贸总公司组织交易团参展,展示商品1万多种。19个国家和地区的1200多位采购商到会。广交会第一年即成交8686万美元,占当年全国创收现汇总额的20%。

——摘编自罗建琳《中国第一展》

(1)据材料一,概括西湖博览会筹办的特征。(2)据材料二并结合所学知识,指出第一届广交会举办的背景。

(3)综合上述材料并结合所学知识,简析近现代中国举办博览会共同的积极作用。

材料一:1943年,《中华医学杂志》在重庆复刊,其卷头语写道:“本志自民元四年创刊以来,出版已达二十八卷。总会(指中华医学总会)迁渝后,学术空气,甚为浓厚,检以为本志有复刊之必要……俾国内医学学术之研究,际兹抗战期间,不仅得以赓续,并能产生新的收获,庶合中央抗建之旨,本会之幸,亦国家之幸”。

——摘编自张爱林《近代医疗卫生杂志的传播》

材料二:《中华医学杂志》复刊初期的部分内容

| 卷号及期号 | 部分文章主题 |

| 1943年第29卷第2期 | 国产抗疟药材之研究 |

| 蜂蜜对于治疗冻疮溃疡及小外伤之用途 | |

| 重庆市卫生新闻介绍 | |

| 1944年第30卷第4期 | 神经病科医师之训练 |

| 1945年第31卷第1期 | 海外空运服务社之医疗问题 |

| 1945年第31卷第3期 | 空运手术队之降落问题 |

| 1945年第31卷第5期 | 国外麻醉问题 |

——据张爱林《近代医疗卫生杂志的传播》

(1)据材料一并结合所学知识,说明《中华医学杂志》复刊的历史背景。(2)据材料二,概括复刊初期《中华医学杂志》内容的特点。

(3)据材料一、二并结合所学知识,简析《中华医学杂志》复刊的时代价值。

材料一 20世纪初,橡胶需求增长,英国皇家植物园组织团队深入南美洲搜集橡胶种子,经培育后分发到锡兰、马来亚等地,西方资本公司转而在东南亚建立大量橡胶种植园。1905—1924年,东南亚橡胶在世界橡胶产量中所占比重由6.8%上升到了93.2%,仅马来联邦地区的橡胶种植园就有300个,西方资本投资额约为5000亿美元。

——摘编自王杭亚《从东南亚种植园看殖民主义生态影响》

材料二 二战结束时,马来西亚的经济已成为以橡胶、锡这两个农矿初级产品生产与出口为主的典型殖民地经济。1957年马来西亚独立后,因英国资本撤出致使马来西亚许多大型种植园被废弃:政府将其划分为小块分配给马来人,同时鼓励开发新的小胶园,推广高产胶树与新型技术等方式提高生产效率。另外,政府在不适合种植橡胶的地区推动稻米与油棕等经济作物的发展。政府还通过调节国内橡胶产量和出口来维持与增加橡胶收入,以应对世界橡胶市场上合成橡胶的竞争。1979年,马来西亚等“天然橡胶生产国协会”成员国与消费国签署《国际天然橡胶协议》,该协议生效后成功干预了橡胶市场价格的几次变动。到1988年,马来西亚的橡胶产量达到了历史最高峰。

——摘编自姚《《从殖民地经济到现代经济》

材料三 1952年,中国政府与锡兰签订贸易协定,用大米换取锡兰橡胶。50年代中国在海南等地尝试种植天然橡胶,后来成为世界上唯一在北纬18°到24°范围内大面积成功种植天然橡胶的国家。21世纪初,中国橡胶企业实施“走出去”战略,在马来西亚等国投资建立橡胶加工厂或控股、参股当地橡胶企业。2006年,云南农垦集团在老挝成立了云垦云椽公司,与政府合作积极带动当地村民发展橡胶产业,实施罂粟替代种植。

——摘编自杨云匀、马俊《中国与东南亚天然橡胶产业合作研究》等

(1)结合材料一、概述20世纪初西方资本公司在东南亚建立橡胶种植园的背景。(2)结合材料二、概括马来西亚政府在从殖民地经济到现代经济转变中所做的努力。

(3)简析中国与东南亚天然橡胶产业合作的意义。

材料 19世纪以来,铁路在全球范围内迅速扩张。中国的铁路建设始于19世纪晚期,早期铁路修筑多出于增强军事实力和稳固清政府统治的目的。甲午战争之后,政府官员普遍认识到铁路的军事价值,确定了以修建铁路为“力行实政”的首要项目,修建速度明显提升。1895-1911年间平均每年新开通544公里;铁路客运量达到162330万人,货运量达243233万吨。一大批铁路沿线的乡村迅速发展为城镇,带来了大量人口聚集。铁路的开通极大地便利了报刊的发行,为新思想和民族国家观念在更广阔的空间范围内流播莫定了基础。晚清政府因财政条件的恶化,筑路资金不得不大量依赖外债,外债借款合同中附加的特别条款不仅削弱了铁路自主权,也刺激了收回利权运动的兴起。20世纪初,伴随铁路展筑,社会冲突频发。

——摘编自赵劲松、何佩霖、蔡杨《晚清铁路建设与辛亥革命》

(1)据材料,概括晚清中国铁路建设的背景。(2)据材料并结合所学知识,简析晚清铁路建设的影响。

材料一我国城市规划历史悠久。在《周礼・考工记》中记“匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,面朝后市”。《左传・隐公元年》孔疏:“王城九里,公城方七里,候城方五里,爵城方ニ里。”《管子》提出:“凡立国都,非于大山下,必于广川之上。高费近早而水用足,下毋近水而沟防省。因天材,就地利,故城郭不必中矩,道路不必中准绳。

——摘编自尹家琦等《西周时期城市规划理念探讨》

材料二近代中国最早开始现代化的城市主要是一些开埠通商城市,特别是沿海沿江少数开通商的新兴城市现代化发较快;而原来那些历史悠久,经济较发达的内地城市由于处于封闭状态,现代化起步更晚。西方的现代科学技术和文化知识通过开放城市传进中国,而开放城市的社会经济的日益现代化,也对现代科学文化知识产生了巨大的需求,各种以传播现代知识文化为目的的新式文化教育机构应运而生,日益发展。近代中国城市愈发展,农村就愈落后这些城市在文化上与周围地区相对疏远,在经济上则被当成是获得出口产品的中转站,而不是促进国内商品经济发展的市场

——摘编自何一民《近代中国城市早期现代化的特点与外力的影响》

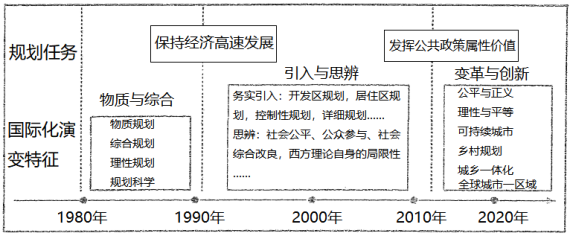

材料三下图是1978年以来中国城市规划理论国际化演示图

——摘自曹康等《改革开放以来中国城市规划理论国际化历程研究》

(1)根据材料一,归纳中国古代的城市规划理念。(2)根据材料二,概括近代中国城市发展的特点,并结合所学知识分析其背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析20世纪九十年代以来我国城市规划理论变化的作用。

材料一1871年,为了改变卫生总署(1848-1854)裁撤后,公共卫生管理政出多门、效率低下的现象,英国议会通过了《地方政府事务部法》,成立地方政府事务部,统筹负责涉及卫生健康的各类事务。在经历了不同的公共卫生管理尝试后,英国政府最终让其公共卫生管理制度呈现出以地方政府为主导核心,同时适当接受中央监督的特色路径。此后,在新成立的地方政府事务部引领监督下,英国公共卫生管理取得了较大成就。19世纪后半期,英国主要传染病致死率、婴儿死亡率均大为下降。自来水供应条件改善,大量排污工程兴建,包含有洗衣设备的公共浴室也开始出现。英国政府累积了丰富的工业化和城市化时期的公共卫生管理经验。

——摘编自王广坤《十九世纪中后期英国公共卫生管理制度的发展及其影响》

材料二 新中国成立后,党和政府领导全国人民开展起声势浩大的爱国卫生运动,取得了多方面成效。为了减少蚊蝇繁殖,北京市群众广泛动员,仅用十八天就清除了垃圾六万四千六百五十七土方。通过动员群众户户建厕所,河北城乡群众掀起一场“厕所革命”。沈阳某厂改进工作环境,将“病号”占职工人数的比例,由百分之十七降低到了百分之二,工人生产热情高涨。过去困扰老百姓多年的各种烈性传染性疾病几乎绝迹,曾经严重威胁群众生命的疾病也得到了有效防治。爱国卫生运动符合群众切身利益,因此赢得了广大群众的赞誉。

——摘编自高中伟、曾菊《新中国初期爱国卫生运动中的群众动员》

(1)据材料一并结合所学知识,分析英国地方事务部成立的背景。

(2)据材料二,概括新中国初期爱国卫生运动的影响。

(3)据材料一、二,指出中英两国在公共卫生管理上的差异,并谈谈你的认识。

材料一 明朝末年,《遵生八笺》首次记载辣椒,称为“番椒”。最早食用辣椒的是贵州及其相邻地区,“土苗用以代盐”。辣椒的扩散是伴随着农业“内卷化”进程的,人口的增殖使农民的副食选择越来越少,不得不将大量的土地用以种植高产的主食,辣椒作为一种用地少,产量高的调味副食受到越来越多的小农青睐。

——据曹雨《中国食辣史》等

材料二 “卑湿之地”的特殊地理气候是湖南人嗜辣的客观原因。湖南人把辣椒文化视为湖湘文化中不可或缺的重要元素,并由此提炼出湘人的“辣椒精神”。毛泽东诙谐地将辣椒与红色革命精神联系起来,“不吃辣椒不革命”。辣椒传入中国虽只有四百多年的历史,但辣椒文化已经完全融入中华饮食文化,在国人的饮食生活中演绎出不同风味,各地不同的辣味孕育出各具特色的代表菜肴,吸引着世界各地的游客去当地品尝最地道的辣味美食。

——据张艺凡等《辣椒传入中国的地域文化影响》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出辣椒在中国广泛传播的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析辣椒传入中国的影响。

材料一 下表是中国古代有关质量管理的内容。

| 史料记载 | 出处 |

| 先秦时期出现“物勒工名”制度,即在制作的物品上要镌刻工匠的姓名,以便日后发现问题时追究责任。 | 《礼记·月令》 |

| “衡石不正,十六两以上”“甬(桶)不正,二升以上”“斗不正,半升以上”“斤不正,三朱(铢)以上”,均要罚款,“为器同物者,其小大、短长、广亦必等”。 | 《秦律》云梦睡虎地秦简 |

| “诸校斛斗秤度不平,杖七十……有行溢、短狭而卖者,各杖六十”,官吏如果是违法知情者,则与违法者同罪;不知情者,罪轻二等。 | 《唐律疏议》 |

| “民敢违诏复织,募告者,三分赏其一”,军器监派人到各地都作院指导、监督各项标准的执行,并将执行标准和产品质量作为都作院官员考核的依据。 | 《宋刑统》 |

| 凡造器用之物不牢固、(不)真实,及绢布之属纰薄、短狭而卖者,各笞五十,其物入官。 | 《明律》 |

| 本店……须凡事究心,益求其善,以为子孙世守之业。倘有不肖……劣者则为下流苟且之事,丧心败德,永无昌炽之期。 | 清代徽陈士策 |

——摘编自李良平《古代标准化与质量管理措施的启示》

材料二 秦汉时期,无论是对官营手工业还是民间产品生产,其“度”“量”“衡”等计量规范,以及法式、形制等质量标准都由官方直接控制。唐宋时期,政府除了对京畿地区和宫廷奢侈品、兵器等特殊产品采取较为严格的事前质量规范外,对商品流通和市场交易环节的“行滥”现象,则更多采用“诸色人”等社会主体主动“募告”以进行事后惩戒的方式进行监管。明清时期……政府对官营手工业产品的质量监管从生产流程的直接控制转向对采购环节的事中、事后管理……政府对商品流通环节和市场交易环节的质量监管更大程度地依赖牙侩、行会、公所等社会第三方机构和个人进行,契约习俗取代法令条格成为商品质量监管的主流规范。

——摘编自程虹、陈昕洲《我国古代政府质量管理体制发展历程研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括我国古代质量管理的特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出我国古代政府质量管理体制的变化,并分析变化的原因。