1 . 阅读材料,回答问题。

材料一 西瓜,原产于非洲干旱地区,唐五代时由西域传入中国。《农政全书》记载“西瓜,种出西域,故之名”,《本草纲目》也认为“按胡峤于回纥得瓜种,名曰西瓜,则西瓜自五代时始传中国,今南北皆有。”

——《略论古代丝绸之路中西动植物物种的交流》

材料二 材料三 古代中国的知识和学术,原本是为官府所垄断,是所谓王官之学。但是随着王权的衰落,王官不断流落到民间,成为“士”(特殊的知识阶层)的主要来源之一、因此出现了学术下移的趋势,这为私学的出现提供了重要的背景。与官学相比,私学可以使知识普及社会的每一个阶层,这就大大地扩展了受教育的范围,使知识以更快的速度向民间转移和传递,这成为士人的另外一个来源。私学和士人之间,实际上呈现着一种互动的关系。他们二者的结合,则是诸子学出现的直接土壤。

——摘编自袁行霈等《中华文明史·第一卷》

(1)根据材料一并结合所学知识试分析西瓜传入中国的历史条件和影响。

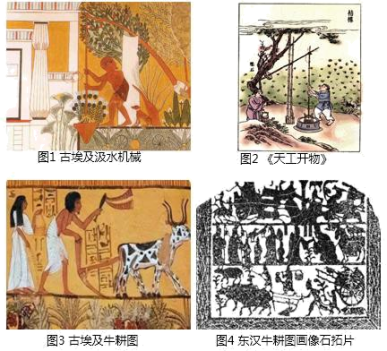

(2)根据材料二并结合所学,比较古代中埃农业的共同点,并列举上古时期两地主要农作物。

(3)根据材料三、概括私学和士人之间的“互动关系”。结合所学,指出“诸子学出现”所指代的思想局面及其在中华文化发展中的地位。

| A.是君主专制制度的重要体现 | B.是手工业高度发达下的产物 |

| C.从侧面反映了古代工匠精神 | D.提升了民营手工业生产效率 |

| “稻,美田欲稀,薄田欲稠” | 《四民月令》 | 崔寔(东汉) |

| “下泉宜稻,得其宜,则利百倍” | 《博物志》 | 张华(西晋) |

| “曝(稻)根令坚”;“稻无所缘,唯岁易为良” | 《齐民要术》 | 贾思勰(北朝) |

| A.土地利用效率需要提高 | B.南北方种植结构存在差异 |

| C.农产品商品化程度较高 | D.稻作农业生产技术的进步 |

| A.中医治疗瘟疫的技术已比较成熟 | B.政府重视医疗卫生与疫病防治 |

| C.地方官员在防疫中发挥主导作用 | D.医学进步能有效控制疫病传播 |

材料一 1709年,利物浦入港船舶374艘,载重量14574吨,出口船舶344艘,载重量12636吨,船只平均装载量38.3吨。……1730年利物浦的船舶进出口吨位达到37000吨,1750年上升到65000吨,1760年为100000吨,到1770年就突破了140000吨。……1700年利物浦居民为5000人,1720年为10000人,20年中增加一倍。1740年利物浦人口增至15000人,1760年为26000人,1773年进行人口调查所得出的数字是34407人……利物浦成为英国少数几个人口最多的城市之一。在不到一个世纪之内,利物浦人口增加十几倍,显然是移民造成这一情形的出现。

—摘编自张金鹏《大西洋的国际贸易与利物浦的城市近代化》

材料二 明清时期,广州商人已经成为全国乃至海外远程贸易商人集团中最强势的一支,其足迹遍布全国和海外。对海外,广州商人成为大多数东南亚国家和地区商业的重要力量。对国内,广州商人更是无所不往。明末清初所撰的《广东新语》记载:广州望县,人多务贾与时逐,以香、糖、果箱等,北走豫章、吴、浙,西北走长沙、汉口,其黠者南走澳门。1798年,来华长期留居的瑞典人龙思泰在《早期澳门史》中记载:广州不仅是广东货流中心,而且是全中国货流中心,福建、浙江、山东、直隶等十数省“每年都有大量的产品运到这里,换取西方世界的物产和制品”;同时,“中华帝国与西方各国之间的全部贸易,都以此地为中心”。

—摘编自黄滨《明清珠三角“广州—澳门—佛山”城市集群的形成》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明18世纪利物浦崛起的主要原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出18世纪广州与利物浦城市经济发展状况的异同点,并简析广州城市发展模式的影响。

材料一 我国古代典籍中城市规划相关记述表

| “匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,面朝后市” | 《周礼·考工记》 |

| “王城方九里,公城方七里,侯城方五里,爵城方三里。” | 《左传·隐公元年》 |

| “凡立国都,非于大山之下,必于广川之上。高毒近早,而水用足,下毋近水,而沟防省。因天材,就地利,故城都不必中规矩,道路不必中准绳。” | 《管子》 |

材料二 官方传统:涉及地方府县城市皆须建置官方设施,如坛庙、救济场所、学校、仓库、旌表申明设施等,对选址、规模、式样等有不同程度的要求。

民间传统:参与选址、择向、山水格局建构等工作处理人工建设与自然环境之间的关系和人工建设中的具体工程技术问题。

士人传统:保障着官方法规以适当的方式落实于城市具体的自然环境、社会条件、经济状况之中,不懈追求和谐的社会秩序。

——摘编自孙诗萌《浅论中国古代城市规划的“三个传统”)

材料三 中国城市告别传统城市形态走向近代是从19世纪40年代开始的。中国的威市近代化发轫于西方资本主义的侵入,一批有别于传统封建市镇的近代城市首先在通商口岸崛起。这些通商城市以贸易为中介,并通过强行建立租界等手段,将西方资本主义社会新的技术、城市建设与管理、文化样式及价值观念移桂嫁接到传统城市之中,从而使这些城市走出乡村社会及文化的包围而开始了艰难的近代之旅。

——摘编自涂文学《中国近代城市化与城市近代化论略》

(1)根据材料一、二并结合相关史实,归纳中国古代的城市规划理念。(2)根据材料三概括近代中国城市发展的特点,并结合相关史实分析其背景。

(3)结合上述材料和相关史识,作为研究者,对有关古今城市的记载应如何考证?

材料一 在古代,“王者以民人为天,而民人以食为天”,民食问题事关政权稳固。据《礼记》记载,周朝禁止出售不 成熟的粮食和水果等;汉代,干肉腐坏变质出售致病,商贩及监管者“与盗同法”。《唐律疏议》规定,明知脯肉 已经变质而不及时焚毁构成的刑事犯罪将受重罚,“其有害心,故与尊长食,欲令死者,亦准谋杀条论;施于卑 贱致死,依故杀法”。《宋刑统》要求食品行业从业者必须加入行会,由行会对食品质量负责;明嘉靖时,“发现 猪羊肉灌水,及米麦等掺和沙土货卖者,杖八十”。

——摘编自蒲丽娟、王伟《政治伦理视域下的古代食品安全治理及启示》

材料二 当前总的看,我国粮食供求形势是好的。必须清醒地看到,一些影响粮食安全的因素和苗头已经出现,近几 年耕地大量被占,粮食播种面积大幅度减少;粮食比较效益低,农民种粮的积极性不高,地方抓粮的积极性不高; 有利于粮食生产持续发展的长效机制尚未建立起来。粮食问题是关系经济安全和国计民生的重大战略问题,党中 央、国务院对此高度重视,专门召开了农业和粮食工作会议,提出了确保粮食安全的重大政策措施。第一,兼顾 保障粮食供给和增加农民收入两个目标。第二,充分发挥市场机制的作用,保护和调动农民的种粮积极性。第三, 守住耕地、依靠科技、改善条件,进一步加强粮食生产能力建设。第四,突出重点,集中力量支持主产区发展粮 食生产。第五,大力发展粮食产业,提高粮食生产的综合效益。

——摘编自2003年中央农村工作会议报告

(1)据材料一并结合所学知识,概括我国古代历史上食品安全治理的特点和目的。

(2)据材料二并结合所学知识,分析影响我国粮食安全的主要因素,并说明粮食安全政策制定的意义。

| A.构建了以咸阳为中心的全国性道路网 |

| B.构建了以长安为中心向各方辐射的交通网 |

| C.构建了以洛阳为中心沟通中国南方和北方的水陆交通网 |

| D.构建了以大都为中心的通向全国乃至境外的驿路交通网 |

| A.地理优势促进汉口成为重要商业中心 |

| B.经济重心转移的速度逐渐加快 |

| C.汉口的城市政治和经济功能得到加强 |

| D.区域性商人群体在汉口已出现 |

材料一 我国城市规划历史悠久。在《周礼考工记》中记载:“医人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨道。左祖右社,面朝后市。”《左传隐公元年》孔疏:“王城方九里,公城方七里,侯城方五里,爵城方三里。”《管子》提出:“凡立国都,非于大山之下,必于广川之上,高毋近旱而水用足。下毋近水而沟防省。因天材,就地利,故城郭不必中规矩。道路不必中准绳。”

——摘编自《西周时期城市规划理念探讨》

材料二 近代中国的城市化有着一系列的局限。一方面,由于城市变革更多的属于外力冲击下的被动过程,缺乏足够的内在动力和自主性。加上持续动荡的社会环境,因而始终徘徊于传统与近代之间,只能说是“半截子”近代化;另一方面,近代因素在中国社会的渗透和扩散,在地域空间上很不平衡。东部沿海地区与西部内陆城区,南方地区与北方地区、口岸地区与非口岸地区在近代化形式和发展水平方面存在很大差异。更进一步讲,中国近代的城市化某种程度上是一种外力强制的移植,必然与中国社会产生一系列的矛盾和冲突,从而走上一条扭曲的道路。

——摘编自陈国灿《中国城市化道路的历史透视和现实思考》

(1)根据材料一,归纳中国古代的城市规划理念。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代中国城市化的局限及其原因。