材料一 19世纪世界城市化进程及地区差异。

| 年 | 全世界 | 发达国家和地区 | 发展中国家和地区 | ||||

| 总人口(百万) | 城镇人口(百万) | 城市化水平(%) | 城镇人口(百万) | 城市化水平(%) | 城镇人口(百万) | 城市化水平(%) | |

| 1800 | 978 | 50 | 5.1 | 20 | 7.3 | 30 | 4.3 |

| 1825 | 1100 | 60 | 5.4 | 25 | 8.2 | 35 | 4.3 |

| 1850 | 1262 | 80 | 6.3 | 40 | 11.4 | 40 | 4.4 |

| 1875 | 1420 | 125 | 8.8 | 75 | 17.2 | 50 | 5.0 |

| 1900 | 1650 | 220 | 13.3 | 150 | 26.1 | 70 | 6.5 |

材料二 从1978年年底到1997年年底,我国城市化水平由17.9%提高到29.9%,年均增长0.63个百分点,是新中国成立后前29年城市化速度的2.5倍,是世界同期城市化平均速度的2倍。1992年以后,逐步加快了中西部地区对外开放的步伐,一批陆上边境口岸城市、长江沿岸城市、内陆地区省会城市开始享受沿海开放城市的优惠政策。20世纪80年代以后,小城市的数量和在城市人口中的比重开始呈增长趋势。到1997年末,有731个外资金融机构(代表处和分行)分布在中国大陆的29个城市,其中700家分布在东部沿海地区,63%集中在北京(243家)和上海(215家)两个城市,其次是广州(61家)和深圳(54家)。

——摘编自周一星曹广忠《改革开放20年来的中国城市化进程》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括19世纪世界城市化发展的主要特征并说明其原因。(2)根据材料二并结合所学知识,指出改革开放以来中国城市化的发展趋势。综合上述材料,请你给当代我国的城市化提出合理化建议。

| A.新技术开启了资本的社会化 | B.世界金融体系多元化格局形成 |

| C.金融领域呈现出共享化趋势 | D.国际经济新秩序在变革中发展 |

材料一 1978年10月22日,邓小平第一次访问日本,乘坐时速210公里的“光号”新干线列车。小平同志说:“我就感觉到快,有催人跑的意思,我们现在正合适坐这样的车。”2001年后,随国内外形势的变化,依托国内健全的工业体系,中国高铁建设加速。2008年第一条高速铁路——京津城际铁路正式开通运营。2010年,新一代高速动车组创造了时速486.1公里的世界铁路运营第一速度。2012年,世界第一条新建高寒地区高速铁路,哈尔滨——大连高铁投入运营。2014年,兰新高铁全线贯通,全长1776公里。是世界上一次性建成通车里程最长的高铁,也是首条穿越沙漠大风区的高铁。2016年,《中长期铁路网规划》再次得到了国务院的批准实施,并提出了构建“八纵八横”的高铁网络布局。截至2022年,全国高铁总里程4.2万公里,居世界第一、整体技术领先世界。

——据《中国统计年鉴2022年》等

材料二

| 年份 | 日本GDP (亿美元) | 中国GDP (亿美元) | 日本GDP 世界排名 | 中国GDP 世界排名 |

| 1978 | 9807 | 2138 | 2 | 11 |

| 1995 | 54548 | 7345 | 2 | 7 |

| 2010 | 57017 | 61013 | 3 | 2 |

| 2022 | 53700 | 166400 | 3 | 2 |

——据世界银行中国大陆统计数据

材料三 20世纪80年代末,日本经济持续发力,1987年人均 GDP成为资本主义世界大国第一。日本各大企业开启全球扩张模式,美国洛克菲勒中心、哥伦比亚影业公司、环球影业等被日本收购或者控股。然而从1991年开始,巨大的地产泡沫破灭并迅速蔓延至日本全境。1997年日本金融危机全面爆发,经济奇迹不复存。日本大藏省(财务省)在经济领域采取收缩政策,同时加大国内经济模式转型力度,重点发展高技术产业,但成效有限。从1989年到1998年,内阁更迭频繁,其中羽田孜内阁仅存在64天,这严重削弱了重大决策执行能力。目前,日本在半导体、民用芯片、生物科技等少数产业仍就领先外,中国在很多领域已赶上,甚至超越日本。

——据小峰隆夫:《日本激荡三十年:平成经济1989-2019》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国高铁建设的背景。(2)根据材料并结合所学知识,概括上世纪80年代至今日本经济发展的趋势。

材料一 自19世纪中叶开埠以来,随着生产力的发展和城市化的步步推进,上海转变为世界的“东方巴黎”,成为中国最为现代化的都市,英文modern在上海有了它的第一个译音——摩登。城市化伴随着上海的国际化、商业化、现代化,使其成为中国现代化城市的象征。城市化和工业化都离不开人口的增加。上海的城市化也同样表现为人口集中和城市人口的不断增加。中国早期的城市化更多是在外力推动下,以商业化为主要动力。在经济因素推动的人口聚集过程中,商业贸易成为其中更重要、更突出的一大环节。随商业贸易而移民上海的商人成为上海都市移民中重要的一部分。

——摘编自艾萍《近代上海城市化特征初探》

材料二 19世纪中叶以后,中国城市出现了不同于乡村的变化,形成了城乡分离的趋势。近代城市从物质外观到文化样式上都呈现出了迥异于传统乡村的新局面。然而在近代中国,城市化进程并不是一个普遍的问题。在全国范围内,中国近代城市的变迁不仅有着明显的不同步性,而且也因城市近代化进程的差异性与不平衡性,形成了相互对立的两个世界。

——摘编自翟志宏《论中国近代城市化进程中的文化冲突和价值演变》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代上海城市化的特征。(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析推动近代中国城市化进程的因素。

| A.密切关注全球经济形势变迁 | B.顺应了经济多极化趋势 |

| C.为发展中国家提供长期贷款 | D.实现成员国的同步发展 |

材料:洋务运动首开学习西方医学教育办学经验的先河,为中国传统中医教育注入了全新的教学内容和教学形式,打破了中国医学教育单一中医学课程结构的框架。新中国成立初期,以苏联为师,形成了以学科为中心的课程设置新模式。改革开放以来,尤其是20世纪末以来,随着世界经济的加速发展、全球化趋势的不断深入和我国高等教育大众化进程的迅猛推进,高等医学教育的国际交流与合作日益频繁,我国医学教育课程设置不断优化,逐步形成了新的理念,一种新型的复合型课程体系正在形成。

——摘编自黄睿彦《近现代中国高等医学教育课程设置的历史变迁与启示》

根据材料自拟一个论题,并予以阐述。 (要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰,表述完整。)材料一1750年英国城镇人口约占全国总人口的21%,1851年增加到52%,城市人口首次超过农村人口。同时,城市的数量不断增加,1851年,英国已有580多座城镇,十万人以上的城市已有7个,移民人数约1790万人。这时期推动城市增长的因素有很多,如大型纺织和钢铁工业,海外贸易和服务业的急速扩张,铁路的延伸等,制造业城镇、港口城镇和休闲城镇层出不穷。英国的近代城市化并无先例可循,此时的英国又是处在自由主义时期,城市化发展产生了区域的非均衡性、城市基础设施不足和组织混乱等一系列社会问题。

——摘编自彼得·克拉克《欧洲城镇史》

材料二20世纪中后期,在城市化发展水平较高的西方发达国家中出现了逆城市化的趋势。这里的“逆”,并不是指城市人口的农村化,而是指大城市中心人口过度聚集,开始逐步向城市周边迁移,同时城市中心的部分工业、商业等经济活动也向周围蔓延扩散。随着逆城市化现象的发展,城市周围农村地区发展迅速,而城市中心出现了衰退趋势。

——摘编自曹立杰《中国城市化进程中的逆城市化研究》

材料三1978到2017年,中国城镇人口从1.7亿增长到8.1亿,中国经历了大规模快速城镇化过程。1984年10月,党的十二届三中全会出台《中共中央关于经济体制改革的决定》,明确要求“城市政府应该集中力量搞好城市规划、建设和管理,加强各种公用设施的建设,进行环境的综合治理。”党的十八大报告强调:“要根据实际,合理控制人口密度。建设一批产城融合、职住平衡、生态宜居、交通便利的郊区新城,推动多中心、郊区化发展。同时,有序推动数字城市建设,提高智能管理能力,逐步解决中心城区人口和功能过密问题。”

——摘编自《百年党史》

(1)结合材料一和所学知识,概括近代英国城市化的特点和原因。(2)结合材料二和所学知识,分析逆城市化现象出现的背景。

(3)综合上述材料和所学知识,总结改革开放以来中国城市治理的经验。

| A.全球化背景下资本主义阵营走向破裂 |

| B.国家之间博弈导致国际货币体系的变动 |

| C.布雷顿森林体系内部存在缺陷与隐患 |

| D.多极化趋势出现猛烈冲击美苏两极格局 |

材料一 “山东蓬莱县之有大粒种,始于光绪年间,是年大美国圣公会副主席汤卜逊自美国输入十瓜得(quarter)大粒种至沪,分一半于长老会牧师密尔司,经其传种于蓬莱”。大花生在山东东部试种成功以后,逐渐向山东中西部及全国扩种。《怀宁县志》(1915年)记载: “落花生宜沙地。道光以来,洪水泛滥,渌水乡江滨,田园多被沙压,蔬菽不生,惟宜种此。花生结实,或挖或筛,为酒馆茶肆中所不可缺之品。亦可以之榨油,每斤可值钱四五十文。其利虽薄,然以沙废之业,得此亦不为无补云”。

——摘编自王宝卿、王思明《花生的传入、传播及其影响研究》

材料二 清末至民国年间,受气候变化和市场化的影响,花生逐渐成为山东低山丘陵区的主要经济作物,形成集中产区。在高利润刺激下,低山丘陵区的农民通过种植花生融入国际市场,并利用种植花生的方式维持家庭的正常运转,青岛港是当时花生的主要输出港口。

——摘编自王保宁《花生与番薯:民国年间山东低山丘陵区的耕作制度》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明美国花生传入中国的背景及意义。

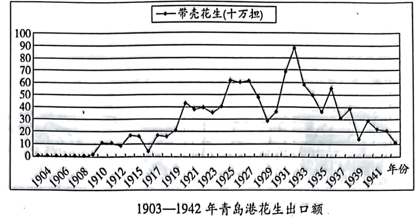

(2)根据材料二并结合所学知识,指出民国年间青岛港花生出口额演变趋势,并分析其影响因素。

| A.中国历代亩产总体呈增长趋势,增速较快 |

| B.战国中晚期亩产与青铜农具推广提高农业生产效率有关 |

| C.秦汉亩产提高与南北两种精耕细作的农业技术体系形成相关 |

| D.明清时期亩产提高外因是玉米、甘薯等高产农作物的传入 |