| A.缓解农村医疗资源匮乏的状况 | B.满足合作社农民的医疗需求 |

| C.将农村居民纳入公费医疗系统 | D.建立新型农村合作医疗体制 |

材料一 雍正二年(1724年)全国耕地面积达890647.524亩,前所未有。清代前期农业生产单位面积产量提高。南方水稻产量一般亩产“大约共三石(一石约180斤)为常耳”。江苏、浙江、福建、广东等有不少地方专门或主要种植经济作物,如乾隆年间,植棉专业区的江苏松江、太仓、通州和海门厅所属各县“每村庄知务木稻者,不过十之二三、图利种花者,则有十之七八”。粮食大量向经济作物区运销。例如,乾隆中期后苏州产丝区的粮食,常年由江西、湖北、安徽供应,每年计数百万石,天津粮食则由东北地区供应,乾隆年间,由东北运粮到天津的船只达数百艘,山东的临清县产棉区,粮食由河南供应,广东珠江三角洲缺粮,主要靠广西、湖南供应。

——摘编自黄启臣《清代前期农业生产的发展》

材料二 新中国成立初期,粮食短缺、温饱问题成为最大的民生问题。粮食功能主要是食物,满足人们最基本的生存需求,一直持续到20世纪70年代末。20世纪80年代开始,我国粮食供给能力大幅度提高,人们的饮食需求向温饱型转变,单一的粮食型食物结构开始向多样化发展。到20世纪90年代初,粮食功能除满足基本吃饱需求外,各种粮食加工制品日益丰富。

——摘编自王永春等《新中国成立以来我国粮食生产变动规律研究及趋势展望》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清代前期农业的新发展。(2)根据材料二并结合所学知识,简析20世纪80年代中国粮食生产与加工出现变化的原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈对于农业生产发展的认识。

材料一 20世纪60年代,美国针对社会主义国家构建所谓“新月形包围圈”(从日本、韩国,经过中国台湾、菲律宾、马来西亚、新加坡、泰国等国,直到印度),为配合这一战略致力于向印度、菲律宾、巴基斯坦等国家和台湾地区开展农业援助,即“绿色革命”。输出水稻、小麦等高产新品种、农业机械、化肥、生物技术,以提高农作物的产量,这使得受援国(地区)在一定时期内实现了粮食自足。“绿色革命”在实施过程中逐渐暴露局限性,主要是化肥、农药的大量使用和土壤板结、盐碱化等问题……90年代初又发现农作物中矿物质和维生素含量很低,造成当地人民抵御传染病和从事体力劳动的能力衰弱,从而国家劳动生产率降低,经济的持续发展受阻,威胁到上述国家(地区)的粮食安全。

——摘编自沈志华《冷战国际史》

材料二 1955年万隆会议后,中国与非洲国家建立外交关系并对其进行农业援助……至70年代末,中国政府主要向非洲国家提供无偿农业援助,帮助非洲建设了许多大型农村水利工程、农业技术推广站等。80年代以来援外工作不断改革,在很多援非农场实行承包责任制的经营方式。90年代以来,大批中国农业学者前往非洲,他们研发了适合非洲自然条件的粮食生产技术,如马达加斯加种植了中国专家培育出的3种适合当地土壤气候的高产杂交水稻,远高于当地一般产量,场区农户年纯收入高达2600美元···同时鼓励国内有实力的企业参与实施援助项目,引导援助资金投向当地有资源、有市场的开发性和生产性项目。2000年至今,伴随着中非合作论坛机制的建立,中非农业合作进入了新阶段,逐渐形成了援助、投资和贸易三大关键领域,更加体现出互利合作的原则。

——摘编自郑青亭《授人以渔,中国助力非洲国家实现粮食安全》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出美国推行“绿色革命”的背景条件。(2)根据材料二并结合所学知识,简析中国对非洲农业援助的特点与意义。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,说明20世纪五六十年代以来中、美对外农业援助的重要区别。

| A.国际海洋法的形成 | B.世界贸易中心的转移 |

| C.荷兰航运业的发展 | D.商业经营方式的变化 |

材料一 1700年,英国的人均收入大约只有8-9英镑,1750年左右增长到12-13英镑,到19世纪初已经增长到21.6-23.4英镑,正是由于人们收入的增加,才使得商业化的休闲方式与休闲消费品被普通人所认可接受。此外,伴随着收入同步增加的生活压力,成为休闲理念形成的基石。随着这一时期城市化的进程加快,城市开始替代农村成为最为重要的文化传承载体,休闲作为社会文化的重要组成部分,城市代替农村成为引领休闲制流的“领头羊”。同时,现代市民意识开始觉醒,英国资产阶级革命中提出的“天赋人权”等思想得到了广泛的传播与认同,打破了原本不同阶层中所存在着的休闲方式差异,让休闲的理念为更多的人所接受。

——摘编自蒋萌《近代英国民众休闲生活转型》

材料二 工厂制严格规定了工人们的工作时间和休息时间,英国政府还制定了各种工厂法案,在规定劳动纪律的同时,保证了工人们的休闲时间。英国人的休闲生活得到了很大发展,工业革命以前英国人的休闲生活中很多内容充满了暴力、血腥和混乱。随着社会的发展,在政府当局和社会各界的努力下,这些野蛮、暴力的休闲方式逐步得到了改造。从工业革命前以宗教庆典和各种节日庆祝活动为主发展到工业革命期间的餐饮娱乐休闲、文化休闲、演艺观赏休闲、体育休闲和旅游度假观光等多种休闲娱乐方式共同发展。

贵族和乡绅是社会的上层,他们生活悠闲,每日没有必做的工作,闲暇时间很多,可以参加很多休闲娱乐活动。他们最喜欢的户外活动是打猎,几百年来,打猎一直是贵族和乡绅的特权。随着城市化的兴起,逛公园、看戏剧表演、到音乐厅欣赏音乐成为中产阶级比较喜欢的休闲娱乐方式。劳动人民的休闲娱乐生活又呈现出另外一种景象。他们的休闲娱乐活动主要有参加节日庆祝活动、在民间集会上观看各种表演如斗鸡、杂技、说唱、训兽等。

——摘编自马婕好《英国工业革命期间的休闲生活》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析推动英国民众休闲生活发展的因素。(2)根据材料二并结合所学知识,概括工业革命时期英国民众休闲生活的特点。

| 1531年,最早的一家商品交易所在安特卫普开业。 1602年,荷兰东印度公司成立。 1694年,英格兰银行创立,是最早全面发挥中央银行各项职能的银行。 1852年,世界第一家百货公司在法国巴黎开业。 |

| A.商品流通种类日益增加 | B.商业经营方式发生变化 |

| C.世界市场规模不断扩大 | D.国际贸易格局发生改变 |

材料一 据《周礼》记载,周王室为保证夏天有冰块使用,专门成立了“冰政”这一机构,其负责人称“凌人”。每年大寒季节,他们就监督奴隶、庶民到水质好的地方凿采冰块,再将冰块藏到预先准备好的冰窖里。大约到唐朝末期,人们为生产火药开采了大量硝石,并偶然发现,硝石溶于水时会吸收大量的热,能使周围的水降温直至结冰。溶于水的硝石还可以用蒸发结晶法等手段提取出来重复使用,但硝石提纯极其困难,且要耗费大量人工,故制冰成本仍然十分高昂。

——摘编自宋衍昌《实现制冰自由,究竟靠什么黑科技?》

材料二 《钦定大清会典则例》记载了北京城主要冰窖的分布和储量。民国时期,民办冰窖显著增多,各大酒楼、饭庄往往和民营冰窖建立了较为稳定的供应关系,走街串巷贩卖鱼虾的小贩也经常在担子中放块冰以保鲜。中华人民共和国成立后,北京城区周边又修建了一批冰窖,民营冰窖也通过公私合营逐步收归国有。但冰窖收储的天然冰取自于河湖池塘,难免受到污染,人吃了天然冰制作的食品后容易罹患肠胃传染病。随着现代制冰厂特别是冰箱、冷柜、空调等制冷设备的出现和普及,冰窖很快衰落,到20世纪80年代,北京的冰窖已基本停用,少数明清遗留下来的老冰窖被定为文物保护单位。

——摘编自刘林智《冰窖旧事:老北京的消夏记忆与历史遗存》

材料三 2020年9月,中国提出“双碳”目标,作出应对全球气候变化的大国承诺。2022年年初,北京冬奥会应用的跨临界二氧化碳制冰、造雪技术首次在冬奥史上用二氧化碳替代了对臭氧层存在危害的氟利昂系统。习近平总书记对此评价说:“国家速滑馆二氧化碳制冰技术世界领先,实现了低碳化、零排放。”

——摘编自王静宇、吕可欣等《张信荣:以碳制冰,变废为宝—绿色能源的领跑者》

(1)根据材料一并结合所学知识,解释唐末制冰技术取得突破的有利条件,并简要评价这一技术突破。(2)根据材料一、二、概括中国历史上“冰窖”的发展趋势,并结合所学知识简析影响“冰窖”发展的因素。

(3)综合以上材料并结合所学知识,谈谈你对技术进步与生活变迁的认识。

| A.生存压力倒逼技术革新 | B.国家对技术革新的支持 |

| C.受江南先进技术的启发 | D.小农经济发展的需要 |

材料

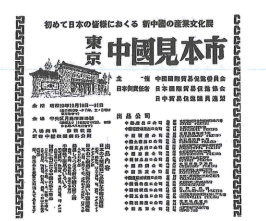

1955年10月,在日本举行中国商品展览会前夕,展览会广告登上了日本主流媒体《读卖新闻》(见上图)。这是新中国成立后日本主流媒体出现的首条中国广告,约占1/4版面,十分吸引眼球。

广告上大字标注“东京中国见本市(东京中国商品展览会)”,标题上方的文字强调“初次向日本民众展示,新中国产业文化展”。这条广告注明,“免费入场,欢迎参观,免费放映断到中国电影”,并列举了15家参加展览会的中国公司,广告还介绍了展览的主要产品品类:第一类是日本工业原料所需的中国矿产品,包括煤炭、铁矿石、盐等;第二类是与日本家庭密切相关的中国农产品,包括大米、大豆、植物油以及相关农产品加工品;第三类是正在发展中的中国重工业品,包括机械、金属、冶金产品、化工产品;第四类是中国各种轻工业品,包括针织品、文具、日用百货、酒、烟、皮革、毛皮;第五类是世界知名的中国手工艺品,包括地毯、刺绣品、玉器、象牙制品、雕刻品、陶器、瓷器、服饰品、漆器。

——摘编自赵新利《新中国成立初期中国品牌对外传播研究(1949~1965)》

根据材料信息,拟定一个论题,并结合所学知识加以论述。(要求:论题明确,持论有据;论证充分,表达清晰)材料一 20世纪20年代,美国的农业逐渐走下坡路,危机不断凸显。1900年,美国1/3的耕地是为数以百万计的马匹和骡子生产饲料的,但随着汽车取代这些牲畜,越来越多的耕地用于生产粮食。在第一次世界大战期间,粮食的巨大需求造成了一种假象,但到20世纪20年代,粮食供应激增,而农村的收入却因农产品供过于求而大幅下降。1921-1929年农产品价格指数较1920年下降了35%,农业赋税却占农民纯收入的30%以上。美国垄断资本通过银行金融机构,利用贷款剥削农民和农场,1930年负债农场从1920年的37%扩大至42%。1929年,美国农业生产率较1913年提高了26%,机械设备减少了对体力劳动者的需求,但食品价格随着利润的减少而下降,小农无法支付新设备的成本。更加不幸的是,大萧条期间,美国一些地区气候异常,干旱持续了很多年,沙尘暴增多。一位露宿街头的农民说道:“1927年我种植棉花赚了7000美元,1931年失去了所有,1932年开始流浪。”

——摘编自孙树强《伯南克的“圣杯”:1930年代美国大萧条的背景及诱因》

材料二 民国成立以来我国人均粮食占有量在下降,大大低于清代平均水平。1926-1937年总平均,农业收成只相当于丰年的64.4%。1931—1935年,我国农村出现了一场深刻的农业危机,农业生产萎缩,耕地大量荒芜。这一时期,中国农产品输出贸易总指数逐年下降,1935年比1929年下降一半。而1934年农产品价格总指数比1930年下降28%。随着西方剩余农产品和工业品源源流入,现银不断从农村流向城市、海外,到1933年,全国农户大半处于负债之中,农民大批死亡。由于大众购买力萎缩,国内市场缩小,使完全依赖国内市场的民族工业如棉纺织业破产。……面对严重的危机,许多省份征收田赋不得而归,为此一些省份还征收各种杂税和提高税率。财政当局还实行新进口税则,降低税率,推动进口品汇价倾销。而此时中国共产党直面农村突出问题并开展土地革命,通过农民运动和农村革命根据地建设,对中国农村展开了全面改造。

——摘编自符长泉《三十年代中国农业危机及其影响》等

(1)根据材料一并结合所学知识,简析20世纪二三十年代美国农业危机产生的原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,比较20世纪二三十年代美国农业危机与中国农业危机表现的异同。

(3)根据材料二并结合所学知识,简要说明国共两党处理农业危机的不同影响。