材料一 美国学者昆廷·斯金纳尔讲道:“乡村居民必须先维持自己,才能以剩余产物维护城市居民,所以,要先增加农村产物的剩余,才谈得上增设城市。”近代中国城乡间矛盾对峙关系的存在和日渐加剧,造成广大乡村经济的残破和农业生产者的贫困,导致近代城市的畸形发展和近代中国城市整体发展水平受到诸多制约,使近代中国城市化发展无法得到必要的物质基础支撑,从而不可能健康、快速地发展。

——摘编自何一民《近代中国城市与社会变迁》

材料二 1950—2025年中国城乡人口以及城镇化率演变示意图

——摘编自顾朝林著《中国城镇化》

(1)根据材料一并结合所学知识,从经济的角度归纳“导致近代城市的畸形发展和近代中国城市整体发展水平受到诸多制约”的主要因素。(2)根据材料二、概括新中国城市化进程的主要趋势,并简析形成这一趋势的政治保障

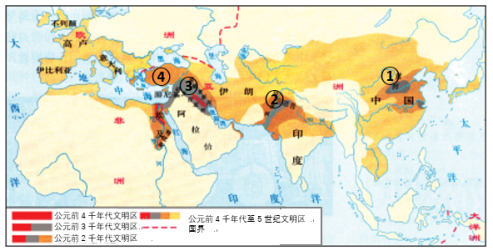

汉朝与罗马帝国交往的主要路线示意图

材料一 古典时代(公元前500—公元500年)之前,远距离贸易存在很大的风险。在古典时代,两方面的发展降低了旅行的风险,刺激了远距离贸易。首先,统治者出于军事和管理国家的目的,大力投资修建道路和桥梁,客观上促进了国内贸易的发展。其次,古典社会建立起来的庞大帝国往往彼此相连。当这些帝国彼此之间没有直接的对抗和冲突时,整个欧亚大陆和北非的广大地区就会出现一派和平的气息。远距离商贸的成本降低了,商品经营的规模急剧扩大。

——摘编自杰里·本特利 等《新全球史》

材料二 “哥伦布交流”指的是16到18世纪间,发生在美洲、欧洲、亚洲和非洲间的动植物、微生物的交流和人口的迁移。下表为“哥伦布交流”的大事年表(部分)。

| 1492年 | 哥伦布到达新大陆 |

| 16世纪初 | 马和牛被引进到新大陆 |

| 1510年 | 西班牙的殖民地开始进口奴隶劳动力 |

| 1535年 | 法国人带来的流感病毒使圣劳伦斯河谷的印第安人灭绝 |

| 1555年 | 中国出现最早的玉米种植记录 |

| 16世纪70年代 | 巴西成为主要的奴隶输入地 |

| 16世纪90年代 | 爱尔兰、西班牙、法国等地开始种植马铃薯 |

| 约1700年 | 欧洲人渗透地区的美洲土著人口下降60%-90% |

——整理自菲利普·费尔南德兹—阿迈斯托《世界:一部历史》

材料三 拉丁美洲革命不是一次偶然事件,它早已在酝酿中。孕育这次革命的重要因素,是人民大众遭受不可忍受的殖民压迫。殖民地人民在同一领域、同一环境内相互交往,相互学习,相互融合和同化,逐渐形成了共同的风俗习惯、历史文化传统。拉丁美洲人民的民族意识已经普遍高涨。

18世纪中叶以后,拉丁美洲与外界接触日趋频繁。卢梭、伏尔泰、孟德斯鸠等启蒙主义者的重要著作,在殖民地广泛传诵。到18世纪后半叶,资本主义工业虽然还很薄弱,但它是殖民地经济中一种新的因素,它必然会在殖民地不断发展,决非任何殖民主义与封建主义的反动势力所能压抑和扼杀的。

——摘编自李春辉《拉丁美洲史稿》

(1)依据材料一,概括古代远距离贸易发展的条件。

(2)依据材料二和所学,分析“哥伦布交流”带来的影响。

(3)依据材料三和所学,说明拉丁美洲独立运动爆发的原因。

| A.① | B.② | C.③ | D.④ |

材料一 隋唐大运河与元朝京杭大运河示意图

材料二 元代初创的京杭大运河,经过明代多次大规模疏浚,重新贯通,形成了北京至杭州贯穿南北的大运河。永乐年间,明成祖朱棣迁都北京,建造紫禁城。建城所用的木料、砖瓦、石料等大部分都是通过大运河运送的,临清的贡砖、苏州的金砖等,纷纷顺大运河漂流至北京,为宫城建筑添砖加瓦。大运河上还漂来了江浙的丝绸、棉布、织锦,安徽的笔、墨、纸、砚,江西景德镇的瓷器等。可谓“大运河漂来了紫禁城”。

——据网络材料整理

(1)根据材料一并结合所学知识,指由隋唐大运河与元朝京杭大运河在空间分布上的不同点,并分析造成不同的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈你对“大运河漂来了紫禁城”这句话的理解。

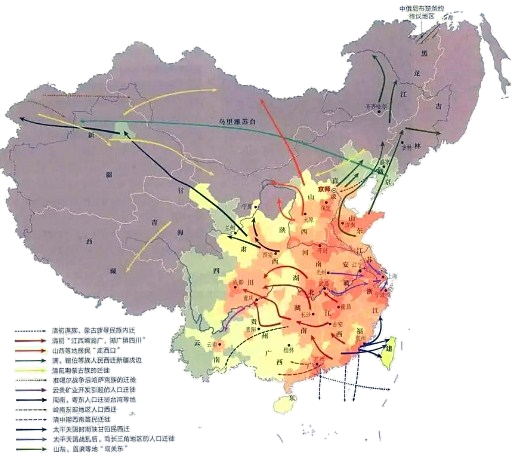

材料 番薯于明代万历年间(1573—1620年)由广东人、福建人分别从安南(今越南)吕宋(今菲律宾)带回中国大陆,并先在粤、闽二省形成大面积种植区,成为主要粮食作物。清初,番薯由粤入赣南,乾隆初,由闽入赣东北。番薯入湘始于平江县(今湖南东北部),“山中广(东)福(建)客民多种之”。不久推广到邻近县份,如巴陵、攸县。闽粤移民还在四川建成了规模可观的番薯产区,如在资州,“先是资民由闽粤来者始嗜之,今则土人多种以备荒”。

——据葛剑雄、曹树基《简明中国移民史》

清代前期移民示意图

阐述从上述材料中发现的历史现象,并得出一个结论。(要求:现象源自材料,结论明确,史论结合,表述清晰)

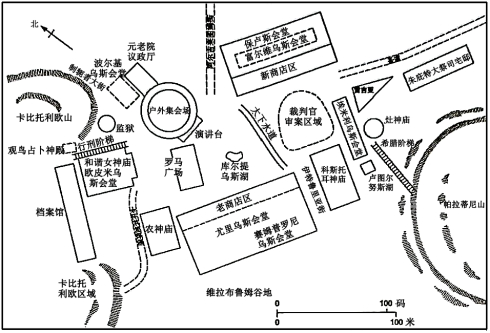

| A.宗教色彩的强化 | B.商业为主的经济结构 |

| C.城邦政治的传统 | D.公民参政的平等地位 |

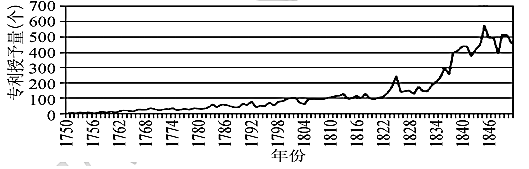

| A.工业革命促进专利制度诞生 | B.英国垄断近代自然科学成就 |

| C.科学理论和新技术紧密结合 | D.知识产权保护适应经济发展 |

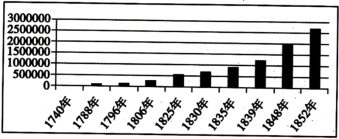

| A.生铁产量的增加与蒸汽机的广泛应用密不可分 |

| B.生铁产量增加是第一次工业革命的主要标志 |

| C.电力的广泛应用推动了生铁产量的增加 |

| D.生铁的海外市场需求不断增加 |