材料一 晚清至民国武汉纱厂创办情况表

厂名 | 建成时间 | 开工时生产规模 |

湖北织布官局 | 1892年 | 纱锭30440枚,布机1000台 |

湖北纱布官局 | 1897年 | 纱锭50064枚 |

第一纱厂 | 1919年 | 纱锭44000枚,布机500台 |

华裕纱厂 | 1922年 | 纱锭30396枚,布机400台 |

震寰纱厂 | 1922年 | 纱锭26000枚,布机250台 |

申新第四纱厂 | 1922年 | 纱锭14784枚,布机1000台 |

泰安纱厂 | 1924年 | 纱锭20330枚,布机200台 |

——摘编自刁莉、唐倩《近代武汉棉业的贸易与发展(1893—1937)》

材料二 1955~1990年聊城地区棉花出口概况表(单位:万吨)

| 时间 | 出口数量 | 出口的主要国家和地区 | 组织方式 |

| 1955年 | 0.96 | 山东省花纱布公司统一组织 | |

| 1959年 | 0.95 | 苏联、朝鲜、越南、捷克斯洛伐克等东欧国家 | 由地区供销社调拨到山东省棉花二级站,再由山东省统一组织出口 |

| 1966年 | 开始向日本等地输出 | ||

| 1983年 | 0.80 | 日本、南朝鲜、印度尼西亚、罗马尼亚、苏联、澳大利亚、意大利、捷克斯洛伐克、加拿大等 | 山东省纺织品进出口公司 |

| 1984年 | 1.26 | ||

| 1985年 | 1.55 | 聊城地区直接对外出口 | |

| 1986年 | 4.94 | ||

| 1990年 | 2.47 |

——摘编自史晓玲《国家、生态、技术、市场——棉花与鲁西北社会变迁(1906—2006)》

(1)根据材料一,简要概括19世纪末到20世纪二十年代武汉棉纺织业的发展情况,并结合所学知识分析其影响。(2)根据材料二,归纳新中国成立以来聊城地区棉花出口的新发展,并结合所学知识分析其成因。

材料 “中国式现代化”主要是指在中国共产党领导下的社会主义现代化,其本质是以人为本,而不是以资本为中心。新中国的社会主义现代化大致可划分为两大时期。1949年新中国成立时,全国5亿多人口,绝大多数生活在农村,86%以上是文盲。党的第一代领导集体直面时艰,通过制度变革和道路探索,营造了全国上下团结一心、共商国是、共谋发展的良好政治氛围,逐步建立了比较完善的工业体系,为现代化打下坚实基础。

1978年党的第二代领导集体审时度势,作出了改革开放的历史性决定。一切有利于发展社会生产力、有利于增强国家综合实力的要素,都得到空前释放与扩大,计划与市场相结合,创造了举世瞩目的“中国经济奇迹”。2001年中国正式加入 WTO,于2013年成为全球货物贸易第一大国和“世界工厂”。中国用短短几十年时间走完了发达国家几百年的工业化历程。通过“引进来”和“走出去”战略,中国走出了一条既发展自身、又造福世界的现代化之路。中国式现代化,不仅注重人们物质生活水平的提高,而且从5000多年深厚文明传统中汲取养分,为实现民族复兴熔铸精神之魂。“两个文明”协调发展,构成中国式现代化的鲜明特征。

——摘编自马敏《中国式现代化新道路的历史演进及前瞻》

(1)根据材料,概括新中国的社会主义现代化各时期取得的主要成就。

(2)根据材料和所学知识,归纳中国式现代化新道路的特点。

材料一:我国古代典籍中城市规划相关记述表

| “匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,面朝后市” | 《周礼·考工记》 |

| “王城方九里,公城方七里,侯城方五里,爵城方三里。” | 《左传·隐公元年》 |

| “凡立国都,非于大山之下,必于广川之上。高毋近早,而水用足,下毋近水,而沟防省。因天材,就地利,故城郭不必中规矩,道路不必中准绳。” | 《管子》 |

材料二 官方传统:涉及地方府县城市皆须建置官方设施,如坛庙、救济场所、学校、仓库、旌表申明设施等,对选址、规模、式样等有不同程度的要求。

民间传统:参与选址、择向、山水格局建构等工作处理人工建设与自然环境之间的关系和人工建设中的具体工程技术问题。

士人传统:保障着官方法规以适当的方式落实于城市具体的自然环境、社会条件、经济状况之中,不懈追求和谐的社会秩序。

——摘编自孙诗萌《浅论中国古代城市规划的“三个传统”》

材料三 中国城市告别传统城市形态走向近代是从19世纪40年代开始的。中国的城市近代化发轫于西方资本主义的侵入,一批有别于传统封建市镇的近代城市首先在通商口岸崛起。……这些通商城市以贸易为中介,并通过强行建立租界等手段,将西方资本主义社会新的技术、城市建设与管理、文化样式及价值观念移植嫁接到传统城市之中,从而使这些城市走出乡村社会及文化的包围而开始了艰难的近代之旅。

——摘编自涂文学《中国近代城市化与城市近代化论略》

(1)根据材料一二并结合所学知识,归纳中国古代的城市规划理念。(2)根据材料三概括近代中国城市发展的特点,并结合所学知识分析其背景。

材料一 历史上很长一段时间里,多数人并没有选择吃的权利,“丰衣足食”成为普通人追求美好生活的最切实的目标。不过,这一情况随着人类社会步入近代而发生了巨大变化。16世纪初,人类饮食发生了根本性变化。美洲特有的农作物,如玉米、土豆、红薯、辣椒、番茄被带到了欧洲,进而传播到非洲和亚洲,旧大陆的一些农作物和家畜也被欧洲人带到了美洲。蔗糖这一来自旧大陆的食物,它是在美洲被广泛种植,然后又回流到欧洲,带来了饮食和社会关系上的革命。蔗糖产量的增加,导致欧洲糖价不断下降。之前只有贵族才吃得起的价格昂贵的调味品,到1800年左右已经成为普通人的日常必需品,这意味着“吃什么”已经不再是一种权力或特权的象征。1835年、1874年,美国人雅各布·珀金斯和德国人卡尔·冯·林德在大西洋两岸先后发明了制冷机和冷冻机,堪称食品工业化历史上的里程碑。随后,大型屠宰厂、肉类加工厂、罐装食品厂纷纷建立,食物就像汽车等电器一样,成为流水线上的批量产品,之前手工烹制食物的“温情脉脉”被标准化大规模生产的工具理性所代替。民众从食品的工业化中还是得到了好处,因为获得了更多吃的权利。有充足的肉吃一直是富人的特权,但现在,普通人也吃得起肉。与此同时,为防止食物腐败而加入化学添加剂,以及代替自然生成物的人工食品的出现,进一步引发了人们对食品安全问题的担忧。随着西方快餐和工业加工食物的传播,肥胖、心脏病、糖尿病等与不健康饮食有关的疾病也在扩散。一系列新的健康风险抵消了工业化食物的好处,也让人们开始警觉快餐和工业化食物的弊端。

——摘编自张旭鹏《舌尖上的世界——近代以来食物从区域到全球的传播》

材料二 不同的烹饪方式,则体现出不同的文明形态。游牧文明与农业文明之间最大的差别之一,就是获取和烹饪食物的方式。前者以铁石刀兵获取食物,其烹饪方式也显得粗犷豪放,以配合其游牧生活;后者需要驯化谷物,悉心照料,将其碾碎为粉,揉制成团,或烹煮,或发酵烘烤,精细化的烹饪方式,塑造出复杂的分工社会,也构建出农业文明相对复杂的等级性。帝国的兴起,将烹饪方式化为某种帝国特质的表现,随着帝国在地域上的扩张,不同地域的烹饪方式被纳入到同一个体系之中,而不同帝国间的接触与碰撞,又互相交换着不同的烹饪方式,烹饪成了征服者与被征服者进行自我表达的方式,也提供了在对抗中互相融合的可能性。全球时代,通过烹饪构建起的多元文明,早已冲破了帝国的疆域和界限,而这已经大大超出了征服——扩张的叙事模式了。从这一意义上讲,你所吃的每一口食物,都与这个世界息息相关。食物的历史表明,饮食不仅仅是一种生物性行为,即只是为了解决温饱,当人们日渐进入丰裕社会的佳境时,饮食更多反映的是人们对自由和权利的追求。

(1)根据材料并结合所学知识,指出“多数人并没有选择吃的权利”的原因,并归纳近代食品工业化的影响。

(2)根据材料并结合所学知识,指出哪一事件导致16世纪初人类饮食发生了根本性变化,并概括饮食文化交流的特征。

材料一 美洲的发现是黄金欲所促成的。14世纪和15世纪蓬勃发展的欧洲工业以及与之相适应的贸易,要求有更多的交换手段。这些纯粹由贸易利益促成的发现和侵略,终归还是对工业起了极大的反作用:由于有向印度这些国家输出的需要,才创立和发展了大工业。

工业所加工的,已经不是本地的原料,而是来自极其遥远的地区的原料;它们的产品不仅供本国消费,而且同时供世界各地消费。

对资本主义生产的大部分产品来说,资本主义生产的市场是世界市场。这个世界市场最初是由一些农业为主或纯粹从事农业的国家所组成的,这些国家都围绕着一个工业中心——英国。

英国人来了,夺得了在五个通商口岸自由通商的权利。这个国家很快就为英国和美国用机器生产的廉价工业品所充斥,中华帝国濒于破产。世界最古老的帝国八年来被英国资产者的印花布带到了一场必将对文明产生极其重要结果的社会变革前。将来欧洲反动分子到亚洲逃难,他们说不定会看到最反动的堡垒的大门上写着:中华共和国、自由、平等、博爱。

——整理自马克思、恩格斯文集、选集和全集

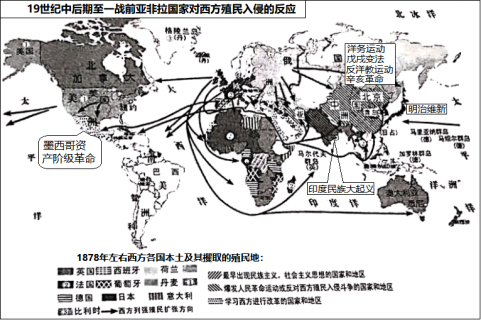

材料二

(1)根据材料一,归纳马克思、恩格斯关于世界市场形成的基本观点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析世界市场形成对亚非拉国家的影响。

材料一 中国古代城市最早源于距今6000多年的仰韶文化时期,正式形成于西周。《周礼·冬官·考工记》中“匠人营国”的建都模式通常被称为“周礼·王城”。春秋战国之际,随着生产力水平提高,农业和手工业进一步发展。这一时期中国古代城市发展也出现了一个高峰,城市数量增多,规模扩大,各诸侯国的国都基本上成为当时的商业中心,城与市的结合更紧密。由汉代至清代,中国的城市基本就是中央集权式的行政体系的载体,主要的城市都是地方官府和士人集中的地方,又是科举与官学等教化机构所在,城市发展的规模和繁荣度与其政治地位的高低成正比。

——薛凤旋《中国城市及其文明的演变》

材料二 近代以来进入工业时代,经济中心城市优先增长。中国城市发生分化,部分城市衰落,而另部分城市因被迫开放成为通商口岸脱颖而出,如上海、天津、武汉、广州、重庆等沿江、沿海的中等城市相继发展成为百万人口以上的特大城市。

——何一民《试析近代中国大城市崛起的主要条件》

材料三 新中国成立初期,中国城市出现了有关民生的企业,城市设施、服务,以至城市房产的快速国有化过程。翻身作了主人的工人和市民以饱满的热情积极投入到国家的建设洪流之中。

——薛凤旋《中国城市及其文明的演变》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳中国古代城市发展特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出和中国古代城市发展相比近代城市发展的不同,并分析其原因。

(3)根据材料二、三并结合所学知识,说明与中国近代城市相比,新中国初期城市发展有何变化,并简析其意义。

材料 1795年,法国政府征集食品长期保存的方法。巴黎糕点商阿佩尔采用加热密封方法,在1805年发明可以长期贮存的玻璃瓶装食品。1810年,阿佩尔获得政府奖金,随后建立了世界第一个罐头食品装瓶厂。

1810年,英国人杜兰德发明马口铁罐头,罐头很快成为英军标准口粮。1851年,伦敦万国博览会展出了大量罐头商品。与此同时,食品罐藏技术传入美国,波士顿、纽约等地先后建立了罐头工厂。

二战期间,各参战国军队在欧洲战区、北非沙漠、炎热的太平洋岛屿和白雪皑皑的北极地区作战,需要大量的罐头食品。1959年苏联领导人赫鲁晓夫在访美时曾坦言:“当1941年苏联的‘大粮仓’乌克兰被纳粹占领后,如果没有美国援助的罐头,我们当时真没有什么东西可以拿来养活红军。”

1961年4月12日,罐头随苏联宇航员加加林第一次到达太空。1969年,美国开发的袋装软罐头食品由于保质性能好、没有金属罐腐蚀与生锈等缺陷、无需开罐工具即可开启等特点,成功应用于阿波罗宇航计划。

如今,罐头也成为文化艺术和理念宣传的载体,许多罐头实物被各国博物馆收藏,不仅向世界人民传播食品罐头的历史文化,并且鼓励人们向罐头未来的创新发展和技术革命进军。

——摘编自韩锦平《食品罐藏发展史略》

(1)根据材料并结合所学,分析19世纪以来影响罐头食品发明、发展的因素。(2)根据材料并结合所学,概括罐头食品的演变趋势,并说明罐头食品发展的影响。

材料一 1927—1937年,住在城市中的武汉民众的境遇和条件千差万别。交通工具新旧并存,不仅给民众出行提供了多种选择,更拓展了人们都市生活的时空观念。传统的泡茶馆、西来的跑马和电影则是市民奔波生计之余的消遣和休闲。此时,武汉城市社会生活呈现出一种现代性品格,但在日常生活领域,对于传统的固守依然存在。社会转型的力量将现代和传统交织在一起,构成了近代武汉社会生活的画面。

——摘编自胡俊修等《近代武汉城市社会生活的现代性品格和传统性固守(1927—1937)》

材料二 1934年,毛泽东主要从支持和赢得革命战争的视角来思考党内、苏维埃政府如何关心群众生活的问题。毛泽东把建立具有集体经济性质的合作社作为制度前提,通过建立新的金融制度、开展反剥削的商业斗争和开办专业技术学校,全面关心群众生活,解决劳动力和耕牛缺乏的问题,以满足广大人民群众对工业品的需要,此外还向群众教授手工艺术和工业技术。

——摘编自严九发《中央苏区时期毛泽东关于关心群众生活的重要论述及实践探析》

材料三 土地革命时期,为了切实保障中央苏区农民的生活,党中央和苏维埃政府摧毁封建土地所有制,给农民提供生产资料,确立农民土地所有制;拓宽收入渠道,提高农民生活水平,恢复市场,保护私营工商业发展;成立中央苏区革命互济总会,开展社会救济,消除农民的后顾之忧。

——摘编自高汝伟《论中央苏区保障农民生活的政策与实践》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪二三十年代武汉社会生活的特点。(2)根据材料二、三并结合所学知识,简析土地革命时期苏维埃政府支持改善民众生活的原因及其影响。

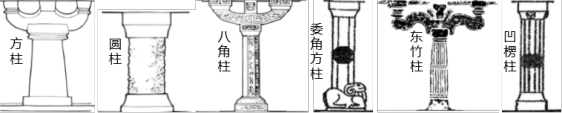

材料一 “造物”是指以人为主体的物质创造过程和成果。造物同步于人类征服自然的实践活动。汉代和古罗马的造物形态各有特色。以柱子为例,汉代柱(如下图)的柱础主要有羊形柱础、覆斗形柱础、方形柱础等样式。汉代一些重要的柱子用雕刻、彩绘装饰,注重其所承载的精神内涵,如青山泉白集东汉画像石墓的手形柱础,“羊”即“祥”。

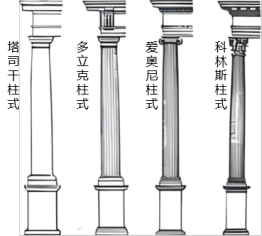

古罗马柱(如下图)重视对柱身细节的处理,柱身上有特定数量被打磨成光滑弧形的凹槽,除此之外没有别的装饰。古罗马柱式有精细的比例模数,如科林斯柱式柱高与柱径的比例为10:1,柱头上用忍冬草装饰。古罗马的柱础并不作浮雕装饰。

——摘编自于美慧、齐佳《汉代柱式与古罗马柱式的比较》

材料二 “汉代在造物艺术并不强调对历史政治事件的纪念,而更多的是对过去的圣王、明君、贤后、哲人、名臣的历史追念并加以尊崇。同时还对义士仁者、孝子列女进行赞颂和对史上暴虐君主的揭露与批挞。古罗马在这类主题的内容表现上有着很大的差异,在社会政治活动的造物装饰主题中,古罗马表现的军事活动内容比较突出,一般在凯旋门的墩座上以叙事浮雕画的形式出现,常见的场面有:皇帝正在作战或得胜归来;皇帝对战败者的惩罚或宽宏大量;对民众的慷慨赏赐等等。”

——摘编自朱文涛《古罗马与汉代造物艺术比较研究》

(1)根据材料一、二、概括汉代和古罗马造物艺术的差异。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,阐释汉代和古罗马造物艺术差异所折射的时代特征。

材料 有学者对公元500年以来的世界史作了如是概括,其中“东”指以中国和印度为代表的东方,“西”指以西欧等为代表的西方。

第一阶段(公元500年至1500年):东强西弱,东富西穷,东稳西乱,东进西滞,东学西传。

第二阶段(1500年至18世纪中期19世纪初):西升东降,东强西弱,东富西追。

第三阶段(19世纪初至1945年):西强东弱,西富东穷,西扩东衰,西学东渐,以西塑东,东西彻底逆转、易位。西方取代东方成为历史主流。

第四阶段(20世纪中期至今):东升西降,东西相持,多极平衡。

——据李兴《世界史“西方中心论”破解与“三大体系”构建初探》整理

根据材料并结合所学知识,制作一份历史年表。[要求:年表时段或时间表述符合材料意涵,史实准确,作答要素应包含阶段、时间(时段)、支撑史实、简要说明等。]