材料一 哥伦布之后,亿万年来相互分离的生态系统开始相遇融合,形成了“哥伦布大交换”,掀起了动植物以及人种的迁移融合狂潮。这一交换将玉米带到了非洲,将番薯带到了东亚,将马和苹果带到了美洲,将大黄和桉树带到了欧洲,同时也交换了一些不那么常见的生物。欧洲人所做的只是将大部分美洲和亚洲,以及小部分非洲改造成欧洲的生态版本,从而让他们这些外来人口更舒适地享用这块新土地。欧洲人的远征和扩张促成了全球生物物种的混杂、交换和融合,最终导致各大洲的生物种类越来越相似,同一化程度加深。

——摘编自【美】查尔斯·曼恩《1493:物种大交换开创的世界史》

材料二 新大陆的猪、马、牛、羊等大牲畜,也是从旧大陆引进的。时人戏称:有三大动物引领着大征服——西班牙贵族、猪和马。在土著人口纷纷死于病菌时,猪却大量繁殖。殖民者随处放养的猪,几乎是他们早期的唯一肉类来源,帮助他们渡过了难关。马为欧洲人在与印第安人的战斗中赢得了一定的军事优势。马作为畜力的使用,改变了新大陆以人力为主的劳动模式,影响深远。

——摘编自武寅主编《简明世界历史读本》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“哥伦布大交换”的特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析全球物种交换带来的影响。

材料一 为了适应在华贸易发展的需要,1864年,英商投资创立汇丰银行。1868年,该行已被公认为“在中国最为重要的公司”。19世纪七八年代以后,汇丰银行一家买卖的外汇数额,经常占上海外汇市场成交总额的60%-70%,其外汇买卖牌价成为中国外汇市场行情的准绳。从1874年到1890年,清政府共借外债26笔,汇丰银行一家贷了17笔,占70.04%,成为对中国进行资本输出的急先锋。1894年后,汇丰银行在承贷的外国银行中独占鳌头,并在每一笔对华贷款中,附加苛刻的条件,借此控制中国的税收存管等命脉。此外,汇丰银行营业即对外发行小额钞票,到1890年末,已达618万元,“与营业于东方各国之银行相比,则汇丰银行之兑换券流通数为最多”。

——摘编自姜建清、蒋立场《中国近代银行史》

材料二 1912年经孙中山先生批准,大清银行改组为中国银行。成立伊始,即大力支持南京临时政府,经募公债、代收税款、稳定货币发行。1915年中国银行试办外汇业务,后又增加外币贷款、经理政府外债等业务,与外国银行相抗衡。1928年后,中国银行通过贷款支持,帮助经营困难的张裕酿酒公司、无锡荣氏申新纱厂渡过难关。20世纪30年代,中国银行斥巨资扶助铁道、公路、煤矿和水利建设,大力倡导并身体力行支持内地经济振兴,率先发展农业贷款。抗战爆发后,恐慌蔓延,引发提存和抢购外汇风潮,中国银行为平衡汇市共投入英镑797万磅、美元1442万元。太平洋战争爆发后,中国银行积极为国纾难,每年经收侨汇占全国侨汇总数的50%以上,有力支援了前线。

——摘编自宗良、孙雨心《百年中行金融报国的历程与启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括晚清时期汇丰银行在中国迅速扩张的表现及其历史背景。(2)根据材料二,归纳中国银行对近代中国社会发展的贡献。

材料一 在景德镇陶瓷历史上,元青花的出现,既是一次陶瓷技术的革命,更是一次文化融合和时代风尚的变化, 其融合了14世纪儒家文化、道家文化、藏传佛教文化、伊斯兰文化、蒙古草原文化等不同国家和地区的文化。元青花的器型普遍较大,这种大器型为文化附加提供了更大的艺术创作空间,绘画、书法等传统文化的艺术样式都可以借助陶瓷媒介进行传播。 就文化传播媒介功能的发挥来看,陶瓷比丝绸、茶叶更适合各文化样式的创作,陶瓷如同纸张一样,成为文化传播和交流的基本媒介。

——摘编自张泽兵《景德镇陶瓷文化传承创新的历史经验与当代实践》

材料二 中世纪期间,中国瓷器在欧洲受到珍视。1500年后,中西方贸易扩大,欧洲人把购买和搜集中国瓷器说成像去“寻找黄金”。17、18世纪,仅有记载的由荷兰东印度公司运销的中国瓷器就达6000万件, 但当时的外销瓷器规模远不止于此:从市场看,除了欧洲,日本、东南亚和南亚也是中国瓷器外销的重要市场,马尼拉大帆船贸易也把美洲市场纳入了世界瓷器贸易中;从贸易商看,除了荷兰商人外,还有中国海商,东印度公司、散商以及已逐渐衰落的葡、西两国商人。

——摘编自刘强《18世纪末-20世纪初中国制瓷业的衰落:一个全球的视角》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括景德镇陶瓷的文化价值。(2)选取材料二中的某一时期,结合所学知识对东西方瓷器贸易进行简要评析。

材料一 20世纪30年代,墨西哥政府实施进口替代战略,即为推动面向内部市场的本国工业的发展,政府全面干预经济生活,提高关税,引进外资,建立国有企业,发展和完善基础设施。70年代,墨西哥工业部门占全国总产量的35.8%,但企业经济效益低下,产品缺少竞争力。墨西哥进口替代战略实施需要大量进口资本和中间产品,这使墨西哥国际收支状况恶化,最终引发债务危机。为此,政府实施新自由主义政策,对外开放,转向外部市场,克服国家干预带来的弊端。但由于政府责任的缺失,贫富差距和贫困问题加剧。墨西哥陷入“中等收入陷阱”,未能迈入高收入国家的行列。

——摘编自董经胜《墨西哥现代化模式的转换及其经验教训》

材料二 20世纪50年代末,新加坡实行进口替代工业化发展战略(国家扶持本国工业发展以代替进口产品)。60年代,新加坡政府充分利用资本主义世界相对繁荣和国际贸易放宽限制的机会,采取鼓励出口的外向型发展战略。在发展中,新加坡形成了制造业、对外贸易、金融业和运输业四大产业并存的多元化经济结构。70年代末,西方经济发展缓慢和贸易保护主义抬头,新加坡调整经济结构,以技术密集型产业取代劳动密集型产业。进入90年代,新加坡又将有限的资源从制造业转向高科技、金融服务业,使其经济发展到更高层次并跻身于高收入国家的行列。

——摘编自汪恩键、潘黎明《新加坡的现代化及其经验》

(1)根据材料一,分析墨西哥陷入“中等收入陷阱”的原因。(2)根据材料并结合所学知识,指出与墨西哥相比新加坡工业化道路的独特之处,并归纳影响工业化发展路径的主要因素。

材料一 中国古代的农学理论始终把天、地、人作为一个有机整体,强调实现农业丰收必须把顺天时、量地利、用人力三要素加以有机结合,并进行统筹规划。在医学上,传统的中医理论强调把人放在自然环境和社会环境的整体中去剖析病症,严格反对“头痛医头,脚痛医脚”的局部的、有明确针对性的疗法,始终把患者当作一个有机整体来整体观察、辩证论治。也正因如此,传统中医理论令推崇技术实验、病理分析的西方医学家颇感费解。

——摘编自夏国军《论中国古代科学的特质》

材料二 17世纪以来,科学的权威已为近世多数哲学家所承认。此一权威,殊不同于教会的权威。科学权威,理智的力量也。人之于科学权威,可以拒绝,可以接受。拒绝,无须受惩罚。接受,无须出于保身家、保名誉之考虑。……再者,科学的权威,明一理有一理之权威,明二理有二理之权威。科学的权威,止于已明之理:不若天主教义,乃包罗万象之体系,道德准则,人生理想,甚至世界之过去与未来,无一不在此体系之内。科学如有所见,仅以此时此物已有科学实证者为限。……科学的权威,尚有一点不同于教会的权威,……即科学作出的判断,曰此是暂时的结论,此有盖然性,科学的结论可加以修正,此是科学家共有的见解。

——摘编自罗素《西方哲学史》

(1)根据材料一,概括中国古代科学的思维特征,并分析这一特征对中国产生的积极影响。(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代西方多数哲学家承认科学的原因。

材料一 从1839年光生伏特效应被发现,到1954年太阳能电池的问世,光伏发电逐渐由理论探索走向量产应用。1980年以来,德国利用住宅、商场、企业屋顶开展分散式光伏发电,而大型地面集中式电站只占25%;为减少温室气体排放,制定《可再生能源法》,长期维持固定上网电价,为投资者稳定收益创造条件;推广“虚拟电厂”市场模式,依托中央信息技术系统,促进光伏能源的灵活调节与就近吸纳;优先考虑农用沼泽地安装发电设施,实现“一地两用”。然而,可再生能源附加费的征收,也加剧了低收入群体的“能源贫困”。

——摘编自谢晓惟《德国光伏发电综述》等

材料二 1958年,新中国研发的硅单晶,为“东方红”系列卫星的太阳能电池板奠定基础。改革开放后,中国逐步引进国外光伏电池生产线。民用光伏发电则始于西藏、新疆、内蒙古等地,并根据东中西部差异,逐渐形成了集中式与分布式并进的格局。以无锡尚德为代表的光伏企业异军突起,使中国在2007年一跃成为全球最大光伏设备制造国。2015年,“光伏扶贫”因“收益稳定、见效较快、带动就业”,而被国务院纳入精准扶贫工程。基于“富煤、缺油、少气”的能源状况,光伏发电已经成为中国兑现“双碳”国际承诺的重要途径。

——摘编自韩梦瑶《中国光伏发电的时空分布、竞争格局及减排效益》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括德国光伏发电产业的发展特征,并分析其形成条件。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与德国相比,中国光伏发电产业发展进程的不同之处,并分析中国发展光伏发电产业的意义。

(3)综合以上材料,简析世界光伏发电产业发展的影响因素。

材料一 “有人告诉我各种职员曾采用了如此不正当的手段,以至于下班时用走得最快的钟来计算,而且在他们下班时间到来前就打铃,上班时则让钟走得很慢而铃在他们上班时间过去后才响。那两个黑心的内奸福韦尔和斯凯乐恩故意允许这样做。有鉴于此,这里命令:除了告诫员的钟,任何人因此之故不得以其他的钟、铃、表或日晷来计算时间;除了管钟人,这个钟指的时间决不允许任何人变动……”

——18世纪英国克劳利铁厂制订的《手则读本·监察员守则》

材料二 “我在布雷德先生的工厂里工作……在那儿,夏天我们得干到天黑得看不见的时候。我说不出我们是在几点钟停止工作的。除了主人和他的儿子。谁都没有表。所以我们不知道时间。有一个人有表……但被人拿走了交给主人保管,因为他曾把白天的时间告诉其他工人……”

——18世纪一个英国工人的证词

材料三 “《字林报》云,江海关新装大钟,业已校拨准确,定于元旦子正为始,正式报时。从此上海一埠对于沿海区标准时刻,复得有所准则,中外人士同蒙利□,该钟计时非常准确,制造者保证每月时差不逾十五秒,即每日不逾半秒,而其鸣声亦殊宏亮,若在静夜,几可闻于全埠,所以海关税务司深望本埠各公共处所时钟,咸能以该钟为标准,使全埠时刻得以划一、不爽分秒云。”

——《海关大钟今晨校准》,《申报》1928年1月1日

(1)材料一与材料二在时间问题上有何分歧?请结合历史背景分析这一分歧产生的社会根源。(2)根据以上材料,以“从传统到现代”为角度说明1928年江海关新装大钟的历史意义。

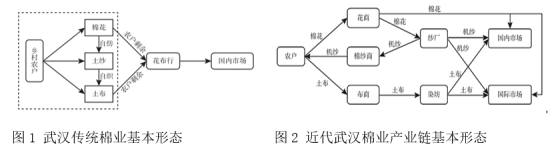

材料一 清末民初,随着汉口镇商业贸易的迅速发展,武汉与外界市场的联系越来越紧密,武汉棉业贸易格局在外力冲击下开始重塑。早期工业化的推进使武汉地区棉业从生产到销售环节发生了系列变革。

材料二 1920年—1932年中国进口各国棉花情况表

| 年份国别 | 印度 | 美国 | 日本 | 其他 | 总计 | ||||

| 担 | % | 担 | % | 担 | % | 担 | % | 担 | |

| 1920 | 418964 | 60.9 | 34049 | 4.9 | 161978 | 23.5 | 73505 | 10.7 | 688496 |

| 1922 | 1370069 | 73.7 | 155319 | 8.4 | 302895 | 16.3 | 29587 | 1.6 | 1857870 |

| 1924 | 669267 | 54.3 | 107180 | 8.7 | 426541 | 34.6 | 28487 | 2.3 | 1231475 |

| 1926 | 1529033 | 54.7 | 506424 | 18.1 | 733964 | 26.3 | 26197 | 0.9 | 2795618 |

| 1928 | 981673 | 50.8 | 489230 | 25.3 | 447735 | 23.2 | 14652 | 0.8 | 1933290 |

| 1930 | 1941681 | 55.8 | 1143874 | 32.9 | 350591 | 10.1 | 45078 | 1.3 | 3481224 |

| 1932 | 426014 | 11.5 | 3102351 | 83.4 | 88934 | 2.4 | 102230 | 2.7 | 3719529 |

(2)根据材料二并结合所学知识,分析该现象产生的原因,并提出改变这种现象的合理对策。

材料一 毋庸置疑,英国工业革命时期需要人才,而同时这一大背景又为人才的发展提供了重要的契机。英国工业革命前后,人才所处的环境也对当时人才作用的发挥、工业技术的革新等产生了十分深远的影响。18世纪下半年的英国社会的每个角落都面临巨大变化,技术发明层出不穷,新兴行业与日俱增。随着工业革命后生产的发展,资产阶级需要经济、技术、医药、建筑、航海、艺术家等各类人才,这对世俗教育事业的发展提出了更高的要求。市民阶层送自己的子女上学成为普遍现象。甚至农奴阶层随着自由身份的实现和经济能力的加强,他们也享有受教育的权利。……英国社会在呈现出经济不断发展、民生渐趋改善的一面的同时,也始终面临着一些令人困扰的社会问题,贫困问题突出即是其中之一。为了缓解当时的劳资关系,英国政府在1700—1760年间,颁布了多个劳工法令,使劳工在雇主拖欠、克扣工资时提起申诉有了法律保障。

——摘编自张瑾《工业革命时期英国人才环境探究》

材料二 20世纪五六十年代,美国政界人士、经济学家带动科技人才观发生两重变革:一是将科技人才提升至影响经济发展和国家间竞争的决定因素;二是赋予其等同于商品和资产的属性,直接影响了美国对科技人才的需求标准。美国政府和企业密切配合,将移民作为科技人力资源的重要补充,利用大规模的商业宣传、海外招聘以及“凭才能换公民身份”策略,建立起对全球人才优先挑选配置的特权。英国、加拿大等主要西方发达国家效仿美国的改革,到20世纪60年代末多方多维参与的、常态化的国际人才竞争格局基本形成,重塑了国际移民的流动方向和特征。

——摘编自任慈《20世纪五六十年代美国对国际科技人才的争夺及其影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明工业革命前后英国人才所面临的社会环境。(2)根据材料二并结合所学识,分析20世纪五六十年代美国争夺国际科技人才的原因及影响。

材料 1810年,法国颁布了对工业造成的环境危害实施管控的国家立法,即《设施分类法》,确立了以分类设施行政许可体系为基石的工业环境监管制度。高污染或高风险工厂必须在开工生产前获得官方许可,并遵守许可中列出的符合环境和安全标准的技术操作细则,否则可能遭受严厉的行政处罚。这意味着政府有权也有能力对工业生产活动施加规范与限制。1917年,法国颁布新《设施分类法》,该法令更加重视健康和安全,国家的主导地位愈加凸显。为管控大气污染,1932年《工业烟尘禁止法》(又称莫里兹法案)明文禁止工商业机构“排放可能妨害周边居民生活安宁、污染大气、危害人体健康或公共安全、农业生产、文物保护或风景区景观的烟尘、油脂、有毒或腐蚀性气体”。然而,该法令在违法情形的判定和处罚措施方面均语焉不详。高污染企业往往是地方财政税收的主要来源,禁排令无疑将提高生产成本,由此引发的某些企业关停可能造成大量失业和经济停滞,所以地方政府缺乏执法动力,这是莫里兹法案沦为一纸空文的首要原因。此外,伴随工业生产活动日趋复杂化、精细化,政府部门越来越难以对其形成有效的监督和制约。

——摘编自肖晓丹《“光辉三十年”期间法国工业环境监管模式的转型》

(1)根据材料,概括法国环境污染问题不断严重的原因。(2)根据材料并结合所学知识,谈谈法国在解决环境污染问题过程中给我们的启示。