材料一 中世纪前期,欧洲教育为教会所垄断。11世纪以来,随着政治经济的发展,社会迫切需要能读会写、具有各方面知识的人才。于是,一些城市的手工业行会和商人公会,以及市政当局,打破教会几百年来对教育的垄断,自发地创办了世俗大学。

——摘编自张磊《欧洲中世纪大学》

材料二 1825年,著名诗人汤玛斯提出建立一所“伦敦大学”的设想,以与贵族、教会控制的牛津、剑桥等古典大学相抗衡。经多方努力,利用募来的15万英镑,伦敦大学于1826年正式开学,这揭开了英国新大学运动的序幕。与传统大学相比,伦敦大学取消了神学系,代之以理学系和工学系,开设了大量有关近代自然学科和技术工科方面的课程。伦敦大学成为一所“没有上帝的学校”,它以相当于牛津大学、剑桥大学1/10的费用收取学费。在伦敦大学的影响下,曼彻斯特欧文斯学院等相似大学相继成立。

——摘编自《英国新大学运动及其对我国应用型本科教育的启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中世纪欧洲大学兴起的背景。(2)根据材料二并结合所学知识,说明英国新大学运动的特点及意义。

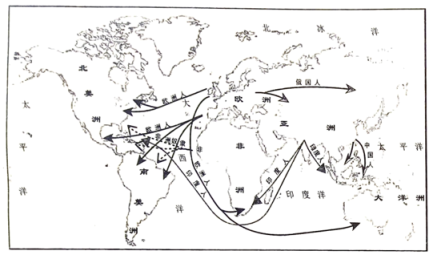

二战后人才的跨国流动

第二次世界大战结束后,跨国人口流动日益活跃,其范围逐渐覆盖了全球五大洲。在长达半个世纪的波澜壮阔的人口流动中,世界各国特别是发达国家掀起了一场没有硝烟的争夺科技人才的战争。其中,美国一马当先,从20世纪三四十年代就开始积极网络外国人才,到20世纪末,吸引外来人才成为美国移民政策的主要目标之一。

据联合国统计,全球跨国迁移的人口从1965年的7500万增至1990年的1.2亿,到2007年,约有2亿人口生活于出生国之外,占全球人口的3%。值得注意的是,在当代永久性改变住址的跨国移民中,多数流向欧美发达国家并对其人口增长影响甚大。

——摘编自梁茂信《二战后专业技术人才跨国迁移的趋势分析》

具有学士学位及其以上学历的移民占圭亚那移民中的76.9%、牙买加移民中的72.6%、几内亚比绍移民中的70.3%、海地移民中的68%、莫桑比克移民中的52.3%、尼日尔移民中的57%、印度移民中的54%、埃及移民中的53%、马来西亚移民中的53%、赞比亚移民中的51%、南非移民中的51%。

——摘编自梁茂信《美国移民史新论》

(1)根据以上材料,概括二战后人才跨国流动的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对二战后人才跨国流动的认识。

中世纪欧洲的大学

材料一 西罗马帝国溃败之后,西欧教育在相当长的时间内由处于万流归宗的教会所垄断。但随着中世纪城市的崛起和工商业的发展,全新的世俗文化正在孕育。随着11、12世纪城市化运动的兴起,原有的教会学校已经无法满足现有的教育需求,新的教育机构悄然而生。从12世纪起,世俗学校在城市中兴起。

——摘编自石广盛《欧洲中世纪大学研究》

材料二 到了13、14世纪,中世纪大学已遍布欧洲各地。政府和教会认可现存大学,或则设立新的大学。到文艺复兴之初,欧洲的大学已达80所。中世纪大学的出现和发展在一定程度上为欧洲文艺复兴运动作了准备,对欧洲社会的前进起了一定的促进作用,并对当时和后来的教育产生了重大的影响。近代欧美的大学多受其影响,有的则是从中世纪大学发展而来的。

——摘编自方勇《论11—15世纪欧洲大学的兴起》

结合所学知识,概括欧洲中世纪大学兴起的原因和影响。

材料一 明末清初,随着传教士东来,中国首次正式接触“西学”。随着经世致用的实学思潮兴起,中西文明对话的渠道得以打开。西方传教士们带来的部分西方近代科技使徐光启、李之藻等思想趋新的士大夫产生浓厚兴趣,他们认为:“秘义巧术,乃得之乎数万里外来宾之使。”徐光启与来华的传教士利玛窦一起将西方数学的经典著作《几何原本》译成汉文,翻开了中西数学交流的第一页。在这一时期,西方的天文、地理、医学等也由传教士相继引入中国,中国一度出现了学习“西学”的热潮,并取得一定成绩。

-摘编自骆利红《明末清初的“西学东渐”论述》

材料二 随着海上新航路的开通,输往欧洲的中国商品大大增加。中国商品所体现的高超的制作技巧和优雅的艺术品位,令欧洲人为之震惊。欧洲人对中国有了初步认识之后,中国人的信仰就成了欧洲人关注的焦点之一。许多报道都指出,中国人虽然不信基督教,却因尊奉儒家规范而养成了高尚的道德和良好的习俗,这就意味着,上帝的启示绝不是道德的唯一源泉。在传教士所提供的素材中,欧洲思想家们还看到了他们所追求的开明专制主义。伏尔泰以钦美的口吻写道,在中国“一切都由一级从属一级的衙门来裁决,官员必须经过好几次严格的考试才被录用。”他们把中国的政治体制视为欧洲国家应该追随的榜样。

-摘编自张顺洪等《明清时代的中国与世界》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出西学东渐的历史条件。

(2)根据材料二,概括东学西传的主要内容。

(3)根据材料并结合所学知识,简析明清时期中西文化交流对世界历史发展的推动作用。

材料一 1874年3月,清政府指派的调查团抵达古巴,调查华工受虐事件。调查团先后视察了当地的甘蔗种植园、猪仔馆、制糖厂以及囚禁华工的“官工所”,他们还收集到1176份口供证词。下表为综合其它华工史料,对所见的459份口供所进行的信息整理。

| 年龄段 | 人数 | 出洋前职业 | 人数 | 出洋地点 | 人数 | 籍贯 | 人数 |

| 1一10岁 | 4 | 耕田 | 84 | 澳门 | 354 | 广东 | 382 |

| 11一20岁 | 142 | 做小生意 | 106 | 汕头 | 38 | 福建 | 49 |

| 21一30岁 | 216 | 做工 | 87 | 厦门 | 30 | 其它 | 28 |

| 31一40岁 | 71 | 其它 | 26 | 其它 | 14 | ||

| 41一50岁 | 20 | 未说明 | 156 | 未说明 | 23 | ||

| 51—60岁 | 1 | 出洋前职业 | |||||

| 未说明 | 5 |

——摘编自张书《晚清古巴华工出洋原因再析一以古巴华工口供为中心的考察》等

材料二 吾人对此可敬可爱之中国人,正宜尊仰之,感谢不逞也。如无此数千华人助战,及在野工艺厂当工之华……以助于我古巴之人,则古巴之能否自由,亦未可料。古巴之华人,对于古巴之自由事业,无不慷慨附助。

——摘编自古巴驻德公使奇沙礼《华工赞助古巴独立史略》

材料三 19世纪五十年代初,旧金山附近五百万英亩低洼地常年浸涝,荒废无用。经华工平整后,大面积低洼地变为肥沃良田。……州的农业季节工人,华工占75%。据加州土地测量局长估计,华工在修铁路、治洼地方面为加州所创财富近三亿美元。

——摘编自(美)乔治.西华《从社会经济方面看中国移民》等

(1)根据材料一并结合所学知识,指出19世纪中期古巴华工的三个特点,并分别说明其形成原因。(2)根据材料二、三并结合所学知识,从政治、经济、文化角度说明美洲华工的历史贡献。

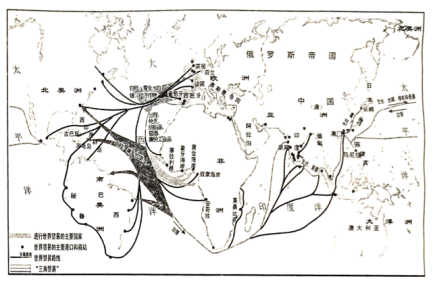

材料一 一个正在形成的全球交换网络

图1 人口的迁

图2 物种的交流

图3 商贸活动

材料二 世界史研究正在出现范式转型。……新研究范式在几个方面重塑了世界历史的书写习惯:

它更强调从全球视野或突出历史研究空间单位的相互联系和影响的视角,对传统世界史研究的很多题材,如政治事件、文化变迁、物品和贸易交流等等,进行审视。

它拓展了世界史研究的路径和学科边界。很多研究从生物学、环境科学和政治经济学等角度审视世界历史。

——摘编自何平、李明宇《略论晚近世界史研究范式的转型》

结合材料一及所学知识,对材料二的观点进行分析说明。

材料一 伊斯兰教的征服给横贯撒哈拉沙漠的贸易带来了新的动力。最早与横贯撒哈拉沙漠的贸易的发展联系在一起的是加纳帝国,其名声远播到巴格达,它甚至被阿拉伯作家描述为“黄金之国”。由于宗教冲突和战争,12 世纪末,加纳帝国逐渐走向衰落。13世纪后,马里帝国迅速扩张,1324年,马里统治者曼萨·穆萨到麦加朝圣归来后,马里在政治、商业和教育上更是成就非凡。但也是由于内部政治和外来攻击,马里才开始衰落。14 世纪末,桑海帝国崛起并开始扩张,得益于贸易和伊斯兰教的发展,桑海成为西非霸主和经济文化中心,不过,桑海帝国也仅经历了一个世纪的辉煌,16 世纪末,因外敌入侵而走向衰落。

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到 21 世纪》

材料二 玛雅文明的辉煌正是建立在其较高的农业发展水平基础之上的,然而,印第安人创造农业奇迹竟依赖于极其简陋和落后的生产工具,其农业生产成就与使用的农业生产工具存在着巨大反差。印第安人在天文、历法和建筑等诸多方面取得了令人惊叹的成就,但社会形态进化过程却十分地缓慢,这在东半球文明体系中是十分罕见的。在印第安各文明中,凡是与宗教信仰、精神彼岸世界有关系的科学技术都过度发达,而与生产生活密切相关的科学技术却十分落后。甚至在印第安文明中很多被称为“城市”的地方,既非“城”也非“市”,而是宗教活动的中心,亦即宗教城市,它们的长期延续性与东半球文明城市的迁移性形成了鲜明的对比。

——摘编自程洪《论拉丁美洲古代印第安文明的特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括导致古代西非三大文明古国兴衰的共同因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括古代美洲印第安文明的特点。

材料一 阿拉伯统治者虽然崛起于文化落后的阿拉伯半岛,但他们高度重视先进民族的文化,这直接体现于阿拉伯帝国民族政策在文化领域的内容。尽管在帝国统治时也发生过多次对“文化人”的杀戮与迫害,但只要文化与学术活动不涉及王权与哈里发统治,统治者都是大力提倡的。

——摘编自张咏梅《论阿拉伯帝国的民族政策与文化繁荣》

材料二 印加帝国在地理上有紧紧连成一个整体的完整的道路系统,其中有几百公里道路至今仍可通行。当时的通讯靠由驿站和信差组成的综合系统维持。复杂的朝廷仪式和基于太阳崇拜的国教,进一步促进了帝国的统一。帝国的其他统治方法还包括将土地、矿产和牲富收归国家所有;编制详细的人口普查表,以增加税收和扩充军队。毫不奇怪,印加帝国被认为是有史以来世界上最成功的集权主义国家之一。

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺断《全球通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析阿拉伯帝国文化繁荣的原因。(2)根据材料二,归纳印加帝国统治的特点。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对古代文明的看法。

材料一 不同的民族有不同的战争观,战争观的形成与不同民族的地理、历史、宗教、文学、道德学文化因素有着密切的关系。中西方的战争观存在着较大的差异,这种差异的形成与中西方的文化差异密不可分。对比《诗经》和《荷写史诗》,发现东西方在战争文化上存在诸多差并性:从战争的目的来看,东方主要是保家卫国,西方侧重于暴力扩张;从战争的审美来看,方尚武,西方嗜血;从对战争的反思来看,东方厌战、渴望和平,西方则对战争有无限向往。这样的战争文化差异在近现代的岁月长河中一直在诸例中西战事中得到明显反映。

——摘编自赵景梅、胡健《尚武与嗜血———<诗经》和〈荷马史诗〉中的东西古代战争文化比较》等

材料二

图1 亚历山大在伊苏斯(绘画作品)

图2 战国铜鉴(盛水器)及其纹饰(拓印)

(1)根据材料一、二,指出古代西方(希腊)文明战争观的特点,并结合所学知识分析其成因。

(2)材料二对于研究古代东西方战争文化对比是必需的吗?谈谈你的看法。