材料一 史料一

为湖南长沙出土的西汉晚期“中国大宁”神兽博局纹镜。镜背间铸有铭文:“圣人之作镜兮,取气于五行。生于道康兮,咸有文章。光象日月,其质清刚。以视玉容兮,辟去不羊。中国大宁,子孙益昌。黄常元吉,有纪刚。”)

史料二 东汉《前汉书·百官公卿表》记载:“少府之下有尚方令一人,御用及官制铜镜均由尚方制作。”史料三唐朝《元和郡县图志》记载,桂州(今桂林)向中央进贡“铜镜四十四面”。

——以上材料摘编自宋莹莹《由广西出土铜镜铭文看中华民族共同体意识》

材料二 在今蒙古和独联体境内,发现了不少属于战国和汉代的镜子。隋唐时期的镜子出土数量数量最多的是海兽葡萄镜。在伊朗发现了多面仿制的海兽葡萄镜。在约旦发现了花草禽兽镜和仿制的海兽葡萄镜。在日本还出土了不少唐镜和宋代的商标字号镜。

——以上材料改编自王婉云《中国古铜镜在中国历史及对外交流上的价值》

(1)根据材料一的三则史料探究中国古代铜镜的历史,指出其史料价值,并做出合理推断。(2)根据材料二并结合所学知识,简析古代中国铜镜外传的积极意义。

材料一 外族文化进入中原地区、外城文化进入中国后,大都逐步汉化、中国化,与汉族文化、中国文化融为一体,成为中国文化不可分割的一部分,如佛教文化,如我国少数民族的文化,包括楚文化、吴文化、巴蜀文化以及西域文化等。

——吴承旺《弘扬中华优秀传统文化的现实意义》

材料二 明清之际,《崇祯历书》的编纂和应用,《几何原本》的引进,以及全国大地图的测绘等标志性成果,开启了天文学、数学和地图测绘学等学科向近代科学的转变,并开始了向经世致用思想方法的转变……明清之际中西文化交流并不只是单向的西学东渐,与之相伴相随的还有一个中学西渐,葡萄牙在租借澳门后,中国产品如丝绸、陶瓷、茶叶等,更多地输往欧洲,一些传教士推介孔子思想的同时,将儒家经典如“四书”及《周易》《书经》《孝经》《诗经》《礼记》等翻译为西文出版,葡国传教士曾德昭的《大中华帝国志》,全面介绍了中国历史,地理和思想史等方面的情况。1793年,马夏尔尼使团游览了承德避暑山庄,随员巴罗在《中国游记》中盛赞了山庄的园林建筑:“错落有致,间隔合宜,恰到好处,互相衬托”,另一学者又专门指出中国园林有更高级的美——不规则的自然美,这推动了英国“不规则园林”运动的兴起,随后,整个欧洲掀起了仿建中国园林的热潮,并修建了许多包含中国元素的建筑,其中不乏代表性作品。

——摘编自袁行霈、严文明《中华文明史》与林延清《试论明清之际中西文化交流的分期、特点和历史作用》

材料三 我们的方针是,一切民族、一切国家的长处都要学,政治、经济、科学、技术、文学、艺术的一切真正好的东西都要学。

——毛泽东《论十大关系》,《毛泽东文集》第7卷

接受外来思想,并不意味着无条件地照搬,而必须根据具体条件加以采用,使之适合中国的实际……我们中国人必须用我们自己的头脑进行思考,并决定什么东西能在我们自己的土壤里生长起来。

——毛泽东《同英国记者斯坦因的谈话》,《毛泽东文集》第3卷

(1)根据材料一,概括古代中华文化的特点与发展趋势。(2)根据材料二和所学知识,概述明清之际“西学东渐”与“中学西渐”产生的双向意义。

(3)阅读材料三并结合所学,运用唯物史观简述如何看待外来文化。

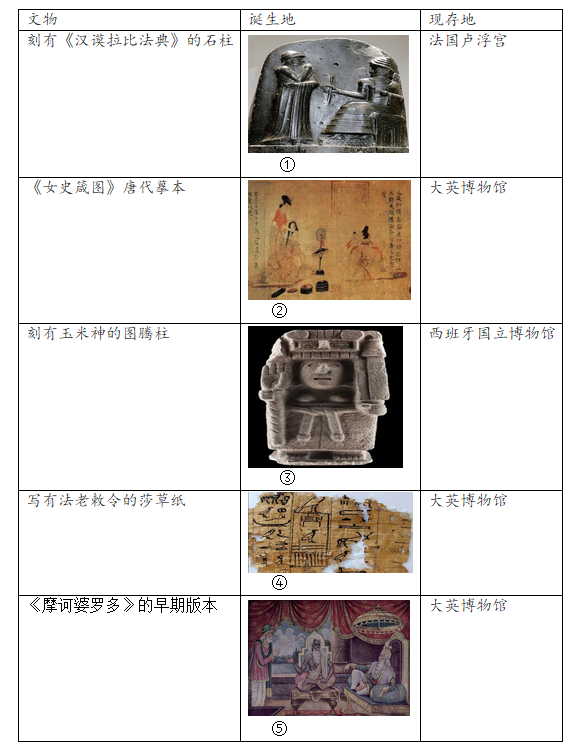

由于各种原因,历史文物可能会离开其诞生地,而保存于其他地方。

一. 阅读下列表格, 回答问题:

| A.东亚地区 | B.南亚地区 | C.西亚地区 | D.北非地区 | E.中美洲地区 |

| A.文物买卖 | B.殖民掠夺 | C.主动赠送 | D.友好交流 |

| A.女性是魏晋艺术创作的重要主题 | B.艺术作品兼具审美与教化功能 |

| C.中国古代绘画作品的写实性极高 | D.艺术创作应适应维护统治需要 |

二、目前世界上现存最早的雕版印刷品是唐朝印制的《陀罗尼经》,当时传入朝鲜,现存于韩国庆州。最早的标有印刷年代(“咸通九年印制”,即公元868年)的雕版印刷品是《金刚经》,原存于敦煌藏经洞,近代被殖民者劫掠至英国。

4.唐朝时,已经出现一定数量的雕版印刷的佛经。这说明( )(双选)| A.佛教在唐朝有相当的影响力 | B.佛教在唐朝社会中已取得独尊地位 |

| C.唐朝时尚未出现活字印刷术 | D.唐朝时雕版印刷技术已经比较成熟 |

| A.音韵学是历史考证重要方式 | B.敦煌郡是汉朝河西四郡之一 |

| C.敦煌是唐朝民族交融的典例 | D.考证史料不充分结论不正确 |

| A.主观与客观 | B.内因与外因 | C.区别与联系 | D.相同与不同 |

三、文化遗产是全人类的共同财富。各民族在数千年历史进程中创造的文化财富,一直受到威胁。19世纪开始,一些国家通过立法进行文物保护。1972年联合国通过《保护世界文化和自然遗产公约》。

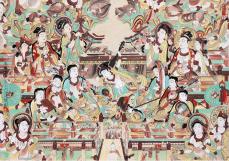

7.基于以上材料及所学知识,你怎么看文物保护的意义。材料一 北魏时期的飞天,西域风格是主流,但具体形象上已流露出中原之风。西魏的飞天洞窟,窟顶绘有道教诸神,有羽人、雷公、电母、雨神等诸神,另有伏羲、女娲等均人面蛇身,展示了中国传统的天地宇宙观念。

|

|

材料二隋代莫高窟《献花伎乐飞天》,洞窟四壁环窟带状飞天一周,飞天呈辐射形式,或奏乐,或撒花,千姿百态、飘逸秀美,充分显示了古代民间画匠的功力和智慧;唐代飞天变化无穷的飞动之美与大唐奋发进取的时代精神完全吻合,画法较前代有很大的改变:由浪漫夸张步入现实,由天宫仙人转变为宫娥舞伎。

|

|

——上述材料均摘编自刘蓉《丝路多元音乐文化在敦煌壁画中的呈现》

材料三 唐代敦煌壁画中的飞天形象,是印度的乾达婆、希腊天使和道教羽人等多元文化的混合物。唐代大型歌舞剧《羽衣霓裳舞曲》则源于印度的婆罗门曲,并含有胡旋舞等中亚歌舞元素……敦煌文化成为中国、印度、希腊和伊斯兰四大文明体系交汇融合的结晶。“儒门释户道相通,三教从来一祖风”就是一个缩影……通过丝绸之路,各国的政治、军事、经济、文化、宗教等实现了交流和对话;通过丝绸之路,中国走向了世界,不同文明实现了交流互鉴。

中华文明以海纳百川、开放包容的广阔朐襟,不断吸收借鉴域外优秀文明成果,造就了独具特色的敦煌文化和丝路精神。季羡林先生说过:“敦煌文化的灿烂,正是世界各族文化精料的融合,也是中华文明几千年源远流长不断融会贯通的典范。”

——摘自新华网

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括敦煌壁画飞天的多元特征并简析其意义。

(2)根据材料一、二、三并结合所学知识,指出敦煌文化成为四大文明交汇融合结晶的原因及价值。

材料

图1 |  图2 |