材料一 尧、舜、禹时代和夏代,黄帝被人们当作始祖祭祀。汉代帝王对于黄帝祭祀的次数较前有了明显的增多,并且形成了一定的礼仪制度,使得黄帝祭祀仪式规模化。

材料二

| 1908年 | 陕西同盟会前往黄帝陵举行了秘密祭拜, 提出要“驱除鞑虏, 光复故物, 扫除专制政权, 建立共和国体。” |

| 1912年3月 | 孙中山委派代表团到陕西致祭黄帝陵。孙中山的祭陵词说到:“中华开国五千年, 神州轩辕自古传。……世界文明, 唯有我先”。 |

| 1937年4 月 | 国民党和共产党共同祭祀黄帝陵。毛泽东亲自撰写祭文, 号召“各党各界,团结坚固……四万万众, 坚决抵抗。……还我河山, 卫我国权……昭告列祖,实鉴临之,皇天后土”。 |

| 新中国成立后 | 每年清明节由陕西省政府组织祭祀黄帝。20世纪80年代起, 祭祀黄帝典礼日益隆重, 散布于世界各地的华人、华侨纷纷寻根问祖来祭祀黄帝, 其中都包含着众多港澳台同胞。其中1983年的祭文写道:“统一祖国, 四海和衷, 振兴中华……以五讲四美三热爱之新风, 改革体制, 活跃经济……发扬民族之伟大精神!” |

——以上材料摘编自马平安《黄帝文化与中华文明》等

根据材料,结合相关史实, 围绕黄帝文化的价值, 自拟题目, 写一篇历史小论文。 (要求:立论正确,史论结合,史实充分,逻辑清晰,表述成文)材料一 顾炎武(1613—1682),昆山千灯人。初名绛,字忠清。明亡后,改名炎武,字宁人,号亭林。顾炎武曾参与“复社”活动,甚至举兵抗清。失败后,遍游各省,载书自随,考察山川形势。从崇祯十二年起,广搜史籍、实录、地方志、文集、说部笔记、邸抄著成两部有关国计民生及舆地沿革资料的著作,内容繁富。其中《天下郡国利病书》侧重各地水利、贡赋等社会经济史料,《肇域志》侧重各地沿革、建置、山川、名胜资料,图谋为匡复明室之用。这两部著作既是其学术成果,同时也是其读志用志的典范之作。

——摘编自《苏州地方志》

材料二 开放包容始终是文明发展的活力来源,也是文化自信的显著标志。中华持开放包容,就是要更加积极主动地学习借鉴人类创造的一切优秀文明成果。无论是对内提升先进文化的凝聚力感召力,还是对外增强中华文明的传播力影响力,都离不开融通中外、贯通古今。经过长期努力,我们比以往任何一个时代都更有条件破解“古今中西之争”,也比以往任何一个时代都更迫切需要一批熔铸古今、汇通中西的文化成果。我们必须坚持马克思主义中国化时代化,传承发展中华优秀传统文化,促进外来文化本土化,不断培育和创造新时代中国特色社会主义文化。

——摘自《求是》2023年第17期

(1)根据材料一,指出顾炎武注重编写“国计民生及舆地沿革资料的著作”的主观动机。结合所学,简析其时代背景。(2)中华优秀传统文化博大精深。结合所学,写出后人概括顾炎武家国情怀的至理名言,并列举春秋战国时期儒家有关“仁”的政治主张。根据材料二,结合所学,指出新时代下中国“破解‘古今中西之争’”的钥匙。

材料一 关于以民为本政治哲学思想,我国商周时代就已萌芽。西周姜尚最早提出民本的思想。春秋战国时期,经过儒家不断的丰富和发展,形成了系统的民本思想。例如,孔子主张富民、患民,提倡“仁者爱人”;孟子提倡“民贵君轻”;荀子提倡“民水君舟”。这一时期民本思想已渐趋成熟,在秦汉以后的中国封建社会里,它仍是重要的官方意识。

——摘编自邓群英《中国儒家的民本思想与西方的人本主义之比较》

材料二 共产党人可以把自己的理论概括成为一句话:消灭私有制……把资本变成公共的、属于社会全体成员的财产……这时所改变的只是财产的社会性质,它将失掉它的阶级性质。

——马克思、恩格斯《共产党宣言》

我们主张以人道主义改造人的精神,同时以社会主义改造经济组织。不改造经济组织,单求改造人类精神,必致没有效果。不改造人类精神,单求改造经济组织,也怕不能成功。我们主张物心两面的改造,灵肉一致的改造。

——李大钊《我的马克思主义观》

材料三 共同富裕是社会主义的本质特征,马克思主义认为,社会主义是更加公平公正、实现共同富裕的社会。毛泽东在1955年就明确指出:“我们还是一个农业国,在农业国的基础上,是谈不上什么强的,也谈不上什么富的。但是,现在我们实行这么一种制度……是可以一年一年走向更富更强的……而这个富,是共同的富,这个强,是共同的强,大家都有份。”……在全面建设新征程中,习总书记指出,“高质量发展,就是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展。”扎实推进共同富裕,实现人的现代化和人的全面发展,促进人民精神生活共同富裕。

——摘编自姜辉《实现共同富裕的方向原则和现实途径》

(1)根据材料一,概括先秦民本思想的特点。结合所学,指出汉朝以民本思想为“重要的官方意识”的具体实践。(2)根据材料二,分别概括《共产党宣言》和《我的马克思主义观》关于改造社会的主张。结合所学,列举李大钊等人作为早期马克思主义者的实践活动。

(3)根据材料三,结合所学,简述新中国成立初期中国共产党为领导人民走向“共同的富”而采取的经济措施。结合所学,指出为实现“高质量发展”中国人民应坚定走下去的道路及该道路的世界意义。

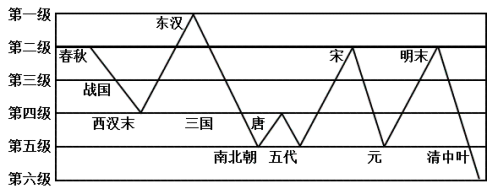

20世纪初,梁启超发表《新民说》,认为要使我国立于世界民族之林,赖“民德”的培育。民德分为私德与公德,“人人独善其身者谓之私德,人人相善其群者谓之公德”。他将春秋以来的“民德”按优劣分为第一至第六共6个等级,认为东汉儒学最盛,士人崇尚气节,民德最优。其所作《中国历代民德升降表》如下:

——摘编自梁启超《饮冰室合集》

选取中国古代史整体、部分或某个朝代,对材料中的观点提出自己的看法,并加以阐述。(要求:看法具体明确,史论结合,论据充分,表达清晰。)材料一 有关茶的记录最早出现在先秦时期的文献中。随着时间的推移,古人在食用茶叶的过程中逐渐发现茶叶的药理功能。在汉代,日常饮茶不仅成为民间的生活习俗,更逐渐进入上层生活,就连贵族也将饮茶作为一种享受。成书于东汉的《神农食经》,对茶的功能和作用则转向精神层面,“茶茗久服,令人有力悦志”。魏晋南北朝时期,饮茶因契合当时儒家、道教、佛教的精神追求而进化成为一种文化现象与社会时尚。

——摘编自赵建建《茶文化起源初探》

材料二 1658年,伦敦《政治快报》上刊登了一则茶叶广告,称饮茶可以改善体质,这是英国最早的关于茶的记载。1669年,英国政府授权英国东印度公司专营茶叶贸易,从中国大量进口茶叶到欧洲市场,并传播了中国的传统茶艺。1786年,一名法国人到英国旅行时注意到:即使是贫困百姓家,也能和富裕人家一样,一天喝两次茶。因为廉价而且能够迅速补充能量,茶叶特别受工人阶层的欢迎。18世纪末,英国从中国进口的茶叶量达到了230万磅,与这个世纪的头一年相比,足足增长了200倍。1851年,英国人将中国的茶树和制茶技艺带到印度,茶叶在印度和锡兰被大面积种植,欧洲红茶市场摆脱了对中国产地的依赖。

——摘编自(英)麦克法兰《绿色黄金:茶叶帝国》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括我国古代茶文化的特点和作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明17〜19世纪茶文化在英国盛行的原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,分析中华优秀传统文化的现实价值。

材料一 民本思想滥觞于殷商至西周。到了春秋,孔子提出了“仁”的学说,主张“为政以德”,孟子集西周以来民本思想的大成,提出了仁政学说,主张“民贵君轻”。此外,这时期的儒家还提出了“众恶之,必察焉;众好之,必察焉”“民事不可缓也”“治国之道必先富民”等民本思想。

——摘编自游唤民《先秦儒家民本思想论》

材料二 程朱一派专在士阶层中求发展,终于成为新儒家的正统。直到王阳明出现后,陆王才真正能和程朱分庭抗礼。王阳明的“致良知”教以“简易直接”为特色,是和朱子“格物致知”的理论长期奋斗而获得的。他认为“圣人之道,吾性自足”,因而打破了朱子“读书明理”之教在新儒家伦理和农工商贾之间所造成的隔阂。王阳明以来有“满街都是圣人”之说,新儒家伦理因阳明学的出现而走完了它的社会化的历程。

——摘编自余英时《士与中国文化》

(1)结合材料一及所学知识,指出春秋战国时期儒家民本思想的关注重点有哪些?分析这一时期民本思想发展的原因。

(2)根据材料三和所学知识,比较王阳明学说与朱熹学说的不同点。

材料 中华文明是世界文明史上统一时间最长的文明。中华文明的“统一性”具有悠久的历史渊源:在长达2000多年的历史长河中,统一是历史的主流,是历史发展的方向,是广大人民的愿望,是积极有为的治国理政者为之奋斗的目标。这种“统一性”具有牢固的制度保障,2000多年传统社会统一性制度建设的核心大体围绕如下几个方面展开:一是重视维护以君主为核心的中央集权;二是重视主流意识形态的构建;三是重视以民本为基础的国家治理措施制定。秦汉以后,中华民族共同体以大一统的政治形态稳固下来,有力促进了中华民族共同体意识的统一,并在各个历史时期以不同的形式表现出来。科学把握中华文明的特质,对正确认识中华文明的伟大复兴有着重要的现实意义。

——摘编自卜宪群《中华文明“统一性”的历史特点与当代价值》

结合所学中国古代史知识,从中华文明的历史统一性出发,拟定论题并予以阐述。(要求:写明论题,史论结合,逻辑严谨,表述清晰)

材料一 古代中国人普遍相信,“天”不仅是人类生存于其中的空间与时间,还是人类理解和判断一切的基本依据,“天”和“人”之间有一种神秘的互相依赖、互相模仿、互相感应的关系,人应当仿效“天”的构造,模拟“天”的运行,遵循“天”的规则以获得思想和行为的合理性……因为这个“天”是“天经地义”的“天”,是“天理”的“天”,是“人法地,地法天,天法道,道法自然”,体现着“道”和“自然”的东西。

——摘编自葛兆光《古代中国文化讲义》

材料二 为了防备蒙古贵族的袭扰,明朝在不同时期于东起辽东山海关、西至肃州嘉峪关一线修缮长城,设置了辽东、蓟州、宣府、大同、山西、延绥、宁夏、固原、甘肃九个重镇,派驻重兵,进行防卫,称为“九边”。明代长城遗迹,至今还大量地保存着。

——摘编自朱绍侯、齐涛等《中国古代史》

(1)根据材料一概括中华文化的内涵,结合所学知识谈谈你对“人法地,地法天,天法道,道法自然”观念的认识。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出明朝政府处理与蒙古族关系的政策措施。

材料 关于以民为本政治哲学思想,我国商周时代就已萌芽。西周姜尚最早提出民本的思想。春秋战国时期,经过儒家不断的丰富和发展,形成了系统的民本思想。例如,孔子主张富民、患民,提倡“仁者爱人”;孟子提倡“民贵君轻”;荀子提倡“民水君舟”。这一时期民本思想已渐趋成熟,在秦汉以后的中国封建社会里,它仍是重要的官方意识。

——摘编自邓群英《中国儒家的民本思想与西方的人本主义之比较》

根据材料,概括先秦民本思想的特点。结合所学,指出汉朝以民本思想为“重要的官方意识”的具体实践。

材料 突出的连续性是中华文明最为鲜明且最为基础的特质。进而言之,历史的连续性并非仅指线性维度上的连绵不绝,实际上具有极为广泛而深刻的含义:独特的地理气候是中华文明突出连续性的自然基础,稳定的空间规模是中华文明突出连续性的生长保障,厚重的文化积累是中华文明突出连续性的内在支撑,深沉的历史精神是中华文明突出连续性的核心品格。只有从历史连续性来认识中国,才能理解真正的中国。

——摘编自王学斌《中华文明源远流长的连续性》

阅读材料,简述“从历史连续性来认识中国”的史实依据。