材料一 秦简《编年记》记载:“今元年,喜傅。”“今元年”,指秦始皇元年。喜,指墓主人。《汉书·高帝纪》颜师古注:“傅,著也。言著名籍,给公家徭役也。”秦始皇元年,根据国家规定,喜已成年,进行登记,开始向国家服事徭役。喜生于秦昭王四十五年(前262年),喜傅籍时为十七岁。在秦简出现以前,人们根据《史记》和《汉书》的记载,把傅籍年龄确定在二十岁或二十三岁。

材料二 海昏侯墓出土文物包括:木牍约200版,竹简约5000枚。包括《悼亡赋》《论语》《易经》《礼记》《孝经》《医书》《五色食胜》等。孔子徒人图漆衣镜上有迄今为止所发现的最早孔子像。水稻、粟、甜瓜、梅等多种可食用植物遗存。金器478件,重量约115公斤。具有典型北方和西北风格的银质车马器“大角羊银当卢”。作为编钟架构件的鎏金青铜钩取骆驼,是长江流域较早出现的骆驼形象的文物。

(1)根据材料一,在傅籍年龄方面,你认为出土秦简与《史记》《汉书》哪个价值更高?为什么?

(2)根据材料二并结合所学知识,说明海昏侯墓出土文物的史料价值。

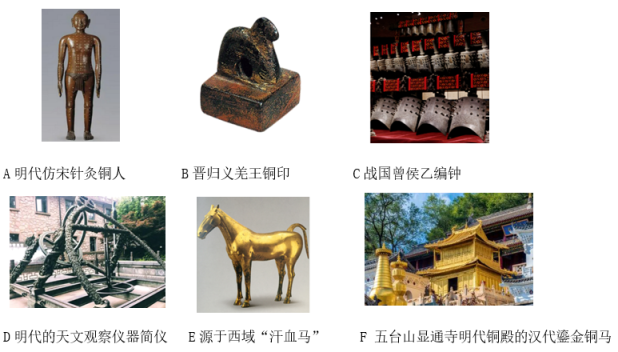

2 . 人类文明的起源与金属的利用有着密切的关系。铜作为人类最早使用的金属,中华土地上的古代先民每一次对其重铸,就象征着对中华文化的创新和书写。某校学生以“铜—中华文化的使者”为主题开展了自主性探究学习,过程如下:

1.任务一:收集中华先民使用铜的考古证据。| 序号 | 考古发现 | 名称 | 历史意义 |

| ① |

| 铜绿山古铜矿冶遗址 | 遗址位于湖北省大冶市,是我国目前发现铜采冶延续时间最长、规模最大、采冶链最完整、采冶技术最高、保存最完整的古代矿冶遗址 |

| ② |

| 半圆形铜残片与两截铜管 | 出土于陕西西安临潼姜寨聚落遗址,可能是目前我国已知的最早冶炼产物 |

| ③ |

| 网格纹青铜鼎 | 出土于河南偃师二里头遗址,是中国迄今所见时代最早的铜鼎,被誉为“华夏第一鼎”。 |

| ④ |

| 秦始皇陵铜车马 | 是中国考古史上出土的体型最大、结构最复杂、系驾关系最完整古代青铜车马,是考古所见的最大的组合型青铜器,被誉为“青铜之冠” |

A.旧石器时代 B.新石器时代 C.“万邦”时代 D.夏商时代

(2)上列文物中,能够反映中华大地早期国家形成的历史是(单选)( )

A.① B.② C.③ D.④

(3)上列④号文物能够反映秦朝的(单选)( )

A.皇帝制度 B.三公九卿制度 C.郡县制度 D.宰相制度

2.任务二:收集文献中有关铜钱的记载。阅读下列材料,回答问题。

①“(西汉)元狩五年三官初铸五铢钱,至平帝元始中,成钱二百八十亿。”

②“(唐)武德四年,废五铢钱,铸‘开元通宝’钱,每十钱重一两,计一千重六斤四两。”

③“(北魏)初至太和,钱货无所用也。孝文帝始诏天下用钱。十九年,公铸粗备,文曰‘太和五铢’。”

(1)上述材料中“元狩”“元始”“武德”“太和”属于(单选)( )A.谥号 B.庙号 C.年号 D.字号

(2)上述材料③孝文帝属于(单选)( )

A.匈奴族 B.鲜卑族 C.女真族 D.蒙古族

(3)三则文献史料共同反映中国古代(双选)( )

A.政治制度建设 B.货币名称变化

C.货币制度改革 D.赋税制度演变

3.任务三:解读文物背后的中华文化。

示 例:(F):中外文化交流下佛教文化在中国的传播和中华文化对外来文化的吸收;

中国古代宫殿式大型建筑文化特色。

(1)( ):________________。

(2)( ):_______________。

4.任务四:结合本题中提供的文物,概括中华文化的基本特点。

| A.考古发现 | B.史料记载 | C.文学作品 | D.神话传说 |

| A.中华文明多元一体的特点 | B.区域之间相互交流频繁 |

| C.生产工具出现革命性变革 | D.民族交融程度大大提高 |

文物 | 简介 |

| 南宋·青釉刻花“吉”字碗 | 在西沙群岛“华光礁I号”古沉船出水,内外施釉色,青中泛黄,碗心一圈弦纹内模印“吉”字 |

| 南宋·青白釉菊瓣纹印花粉盒 | 在西沙群岛“华光礁1号”古沉船出水,资胎细腻,轴色净雅,盖面模印折枝花卉,通身模印菊瓣纹装饰,为热销海外的化妆用品 |

| 清代·《顺风东西沙岛更路簿》 | 该路簿侧重记录西沙和南沙海路,是一代代船长口口相传,笔笔记录,将航海技术、路线水流、岛屿暗礁、水文气象分类整理的航海“秘本” |

| 清代·《驶船更流簿》抄本复制件 | 此簿经琼海潭门渔民黄家五代人卷抄、校订、使用,上面详细记录着南海的航线、岛礁、水流等,是黄家四百余年从事渔业生产的经验总结 |

| 清代·航海罗盘 | 该航海罗盘由一根指南针和中央挖空的圆形刻度盘组成,采用十二地支、十天干中的八干,以及八卦中的四维来表示二十四个方位 |

| 当代·巨幅黎族苗族织锦拼布《黎苗锦绣百年梦想》 | 织锦以黎族吉祥图纹、苗族秀丽花边等为主题元素,主画面是大幅黎锦,中间是“庆祝中国共产党成立100周年”标识,党微采用黎族织绣技艺制成,标识轮廓由苗族织带勾边,56条光芒线采用苗族编织带缝制 |

材料:北宋画家张择端创作的《清明上河图》是中国古代风俗画的杰作,千余年来,此画声名显赫,辗转传世至今,已经成为中华文化的重要代表。下表是《清明上河图》收藏流传及外出展览相关事件的记录。

| 1127年左右 | 流落北方金国民间。 |

| 1352年左右 | 从元朝秘府流出后,辗转于今浙江、江西、江苏、福建等地。 |

| 1799年 | 嘉庆四年被收入紫禁城。 |

| 1924—1931年 | 经溥仪之手由天津租借带往长春。 |

| 1945—1948年 | 张克威同志调任东北行政委员会,将在民间收集的名画交由沈阳的文化部门保存。 |

| 1953年 | 在东北博物馆举办的《伟大祖国古代艺术特展》中展出。赴北京展览后,调拨给故宫博物院收藏。 |

| 2007年 | 首次出境,在香港艺术馆《国之重宝——故宫博物院藏晋唐宋元书画展》展出。 |

| 2010年 | 上海世博会中国国家馆展出长128米、高6.5米的动态投影版《清明上河图》引起轰动,成为百姓和媒体认证的“镇馆之宝”。 |

| 2012年 | 在日本东京国立博物馆《国宝观澜——故宫博物院文物精华展》展出,超过10万人次观展。 |

| 2015年 | 上线故宫博物院官网名画记栏目,提供高清大图赏析和多媒体导览。 |

——摘编自陈传席《<清明上河图>的创作及收藏流传》

请根据材料信息,自拟一个论题,并结合所学知识予以阐述。(具体要求:观点明确、史论结合、逻辑严密、表述通畅)

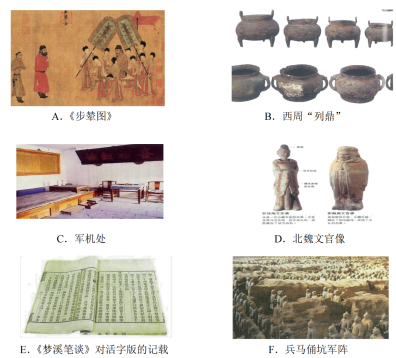

(1)图反映的文物按时代先后顺序排列(填写字母)

B →( )→D →( )→( )→( )

(2)某学生拟定了一份历史研究主题清单,请为他推荐一项最适合的文物史料(填写字母)。

| 研究主题 | 推荐文物 |

| ①最后盛世的隐忧 | |

| ②科技领先的王朝 | |

| ③分裂动荡中的民族融合 | |

| ④封建盛世的政治与文化 | |

| ⑤大一统帝国的形成 | |

| ⑥等级森严的社会生活 |

8 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 在两汉统治的四百余年间,蹴鞠等运动项目得到了广泛的流行与传播。汉代曾有人写了一部名为《蹴鞠》的新书,共计二十五篇,这是我国最早的一部蹴鞠专业书籍,也是世界第一部体育专业书籍。当时的蹴鞠,主要有两种形式:一种是以对抗性比赛为主的蹴鞠,多流行于军队;另一种是以娱乐、表演为主的非对抗性的蹴鞠,主要流行于民间和宫廷。考古发现的汉代画像石中多次见到蹴鞠的图像,如河南省南阳出土的《击鼓蹴鞠图》,从其形象来看两人是边击鼓边蹴鞠。值得注意的是,汉画像石的蹴鞠图中,蹴鞠者的形象有男有女。东汉时期的李尤在《鞠城铭》中讲述了汉代蹴鞠的场地、球具、队长、裁判、比赛规则、比赛道德等问题,是今天研究汉代蹴鞠运动的重要资料。

——摘编自杨绍华《汉唐时期河洛体育文化研究》

材料二 明代的蹴鞠已经不再是朝廷宴会的表演节目,只不过是王宫贵族的一种消遣娱乐,此时蹴鞠艺人在城市里已无演出的地方,只能靠走江湖卖艺糊口。更为凄惨的是有些艺人已不是以表演技艺博得观众的赞赏,获得糊口之资,而是混在妓院里靠帮闲混碗饭吃,蹴鞠的娱乐层次下降,社会价值低下。“寒食蹴鞠”是一种民俗活动,是不限男女老少的自娱自乐活动,在明以前的节日民俗娱乐中具有极其重要的地位。但是在明代,“寒食蹴鞠”的民俗同样走向衰落。进入清代以后,蹴鞠这一历史悠久的汉族人民喜爱的活动,逐渐为踢毽子等运动所取代。

——摘编自李艳国《明清蹴鞠运动探究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉代蹴鞠运动发展的特点及兴盛的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明明清蹴鞠文化的变化并简析其原因。