材料一 以血亲为基础的埋葬制度、礼制及精神信仰、祖先崇拜及祭祀礼仪,与血缘组织密切相关的家族政治,构成了中国早期文明的底色,且最终完成对中国早期区域文明整合的主体还是中原文明。首先是位于中原腹地的二里头文化(夏朝文明)强势勃兴,随后雄踞大中原的商周文明又接力扩展。东周时期列国争雄,同时又蕴含着强烈的统一趋势,文化上反倒有深度的互动交融。秦汉帝国则完成了中国八大核心文化区的政治统一,并持续扩展到周边更广大的一些区域,文化上也日益趋同,奠定了中华文明多元一体格局的基础。

——摘编自戴向明《中国史前社会的阶段性变化及早期国家的形成》

材料二 汉承秦制。汉代统治者继续开疆拓土,经过不断的开拓和经营,汉朝建立了一个东起东海、西到巴尔喀什湖、南抵南海、北至贝加尔湖,由多民族共同组成的统一国家。刘邦建汉后,实行无为而治。后随着中央集权的进一步加强,在叔孙通、陆贾等人的劝谏下,逐渐重视儒家思想。至汉武帝时,最终采纳董仲舒建议,“罢黜百家,独尊儒术”。秦朝统一多民族国家建立后,其辖境内民族统称为“秦人”。汉朝建立后,国力不断强盛。在与匈奴、诸羌、西南夷、百越和西域诸国进行交往的过程中,各邻国和邻族逐渐称汉王朝的使者为“汉使”。到东汉时,汉民族已有“汉人”之称。

——摘编自段红云《秦汉统一多民族国家的建立对中国各民族形成与发展的意义》

(1)根据材料一,概括中国早期文明发展的特点,并结合所学知识指出其成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析秦汉时期中国统一多民族国家建立与发展的影响。

材料一 中国优秀传统文化富含“仁”“爱”“和”的优秀基因。孔子说,“泛爱众,能亲仁”“有朋自远方来,不亦乐乎”;老子主张“见素抱朴”“道法自然”;孟子主张“亲亲而仁民,仁民而爱物”;孙子反对战争,他说“百战百胜,非善之善也;不战而屈人之兵,善之善者也”。墨翟更为博爱,他提出要“兼相爱,交相利”。习近平多次赞誉的明代思想家王阳明主张“天下一家”,“圣人之心,以天地万物为一体,其视天下之人,无外内远近。……天下之人,皆相视如一家之亲”。这些优秀传统文化,是中华文明得以传承和繁荣的精神支柱,也是构建人类命运共同体的思想渊源。

——摘编自冯颜利、唐庆《习近平人类命运共同体思想的深刻内涵与时代价值》

材料二 文化多样性是世界文化的基本特征。当今世界,有200多个国家和地区,2500多个民族,6000多种语言。不同历史文化背景的人们,共同创造了丰富多彩的世界。然而,在经济全球化和社会信息化过程中,文化多样性也面临着前所未有的挑战。各国都在努力维护自己的文化特性,维系自己的文化根脉。

——摘自张海鹏、徐蓝《中外历史纲要(下)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中华文化的精神内涵并分析其历史作用。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出我们该如何应对世界文化多样性的挑战。

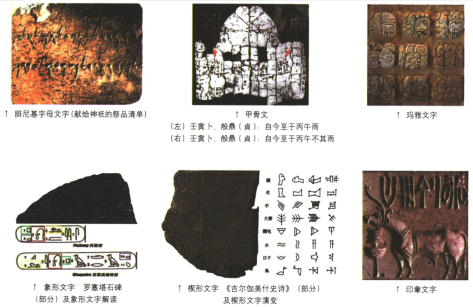

部分古代文字分布示意图

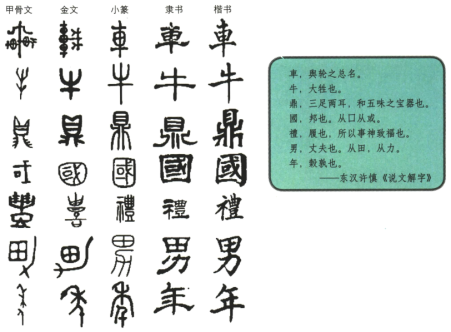

部分汉字演变示意图

(1)上述古文字透露了中国古代文明的哪些信息?

(2)这些古文字有的流传至今,有的消失了。任选一种文字,查找资料,探究其流传或消失的原因。

(3)有人说,文字是一个民族最深沉的记忆。结合汉字历史,简要谈谈你对上述观点的理解。

材料一 中国传统文化精神要义,主要分为三个方面,首先是刚健有为、天人协调的精神,这是民族精神的内核,是教人们在面对苦难时要保有自强不息的精神品质。其次,在中华传统文化的核心内容中,人是中心,强调的是先做人后做事,这种思想在当前素质教育之中也是有所体现的。最后,中国传统文化精神强调的是牺牲与奉献,家是人们避风的港湾,父母之爱与民族之爱是有着异曲同工之妙的,受这种价值观的影响使得民族的向心力与凝聚力十分强大,也正是这种文化才会使得中国人心中始终怀有落叶归根、血浓于水、尊老爱幼、厚德载物的认知。

——摘编自张应杭《中国传统文化概论》

材料二 五四运动是影响中国民族传统文化精神发展的重要事件。作为传播新思想、新文化、新知识的伟大思想启蒙运动,五四运动通过继承以爱国主义为核心的民族精神坚守转化的价值根基,开启马克思主义与传统文化的对话为转化确定前进方向,以民主科学冲破封建主义思想桎梏赋予转化时代特征,推动中国共产党的诞生为转化提供领导力量,开辟中国社会发展新阶段为转化提供现实支撑,充分体现了五四时期传统文化转化的创造性。进一步深入理解和思考五四运动对传统文化创造性转化,应紧紧围绕革命性这个核心问题来深化。

——摘编自张岱年方克立主编《中国文化概论》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国传统文化精神的特点并分析其成因。(2)根据材料二并结合所学知识,指出五四运动推动中华民族传统文化精神创造性转化的表现,并分析其背景。

材料 “仕”与“隐”是自士阶层出现便困扰士人身心的两难选择。孔孟二人都有过看似机变,通达的仕隐观念,实际上“隐”不过是一种暂时的退避策略,最终目的还是“仕”。汉代大一统确立后,由于国家的强大,士人深受鼓舞,投身庙堂成为自然选择。但东汉中后期一直到南北朝,由于时局动荡,士人或归隐山林放浪形骸,或欲隐却仕苟且偷生,在生存和内心自由之间痛苦挣扎。唐朝科举兴盛,思想开放,仗进之风大起,乐于高卧山林者凤毛麟角。安史之乱后,国势由盛转衰,时令人生存状态和心灵世界的关注催生了白居易的“中隐”思想。他更愿意选择远离朝廷政治权力中心,到州郡做地方官或闲职散官,似官似隐,同享世俗享乐与精神自由。白居易以儒修身以佛道修形成了更为成熟、圆融的处世心态和行为。

——引用自微博作者《传统心态与行为》

(1)根据材料概括儒家仕隐观念的特点,并结合所学知识指出影响其发展的因素。(2)根据材料并结合所学知识,简要评述白居易的“中隐”思想。

材料 早在先秦时期,中国就已经有了天下的观念,这种观念并不是在地理空间上的无限延展,而是基于当时地理知识所及的有限认知。梁启超认为“中国地形,平原磅礴,阨塞交通,其势自趋于统一。”董仲舒认为天是宇宙主宰,人受命于天,天下人要服从天之子的统治,疆域上实行天下一统。随着思想一统的实现,政治一统和天下一统作为理想为历代王朝所追求。但这种观念随着辽、金、蒙古等政权的崛起而遭受挑战,所以以朱熹为代表的理学家们继承和发展了“夷夏之辨”观念,主张用文化来区分华夏和夷狄,以至于19世纪以前的日本、朝鲜和越南等国在仰慕和学习中国文化后以“小中华”自居。

古代天下观意识形态化的同时,封建王朝对其还设计了一系列具体制度。……清朝统治者通过祭祀历代帝王以表达天下为公,祭祀孔子以尊崇儒学,恩赐满洲王公表明统治根基,恩赐外藩王公表明领有天下,免征浮粮、增加科举名额表明重民。从秦汉到宋,中原王朝与“夷狄”几乎一直维持在“礼”的范围内,如汉宣帝接见匈奴呼韩邪单于时,大臣们认为应以君臣之礼来对待,而汉宣帝则认为应待以客礼,此后基本作为定例。随着后世王朝对天下进一步有效管理的诉求增加,对边疆和藩属国都颁布了相关律令进行管理和控制。此外,汉代设置西域都护府、护羌校尉等官职管理西域和其它边疆地区,唐代安西、安南、安东、安北等都护府的建立进一步强化了对这些地区的管理。清朝更是在边疆地区设置了将军、都统和大臣等进行管辖。但对于传统疆土概念以外的地区,往往视其为“绝域”,即使一些部落主动内附或归顺,也会因为恪守传统天下观的理念而予以拒绝。

——摘编自吕文利《中国古代天下观的意识形态建构及其制度实践》

(1)根据材料概括中国古代天下观形成的原因,并指出其在制度实践上的表现。

(2)根据材料并结合所学知识,简要评价中国古代天下观。

材料一 5000多年的历史长河中,中华民族创造了博大精深的中华优秀传统文化。春秋战国时期,面对礼崩乐坏的局面,孔子对西周礼乐文明进行多方面阐述,形成了儒家文化的思想核心。到战国时期,一大批思想家著书立说,提出自己的看法和主张,“百家争鸣”局面出现。这一时期思想文化大放异彩,成为后世思想文化的源头。

——摘编自张岂之《中国思想史》上卷等

(1)根据材料一结合所学知识,指出春秋战国时期儒家思想的文化内涵,并分析这些主张产生的时代背景。

材料二 在数千年的历史进程中,中华文化形成了独特的品格。各民族共同创造的中华文化,博大精深,领域广阔。两汉之际,来自印度的佛教传入中国,经魏晋南北朝到宋明的融合,以儒家学说为核心兼容佛教和道教的宋明理学形成。中国建塔艺术源于佛教,又融入了中国传统建筑特色,创造出具有中国特色的佛教建筑。中华文化还是世界上唯一一个绵延不绝,传承至今的文化,具有强大的生命力。

——摘编自选择性必修三《文化交流与传播》

(2)根据材料二,概括中国文化的历史特点及价值。

材料三 公元前4世纪一公元3世纪,汉字传入朝鲜半岛、日本列岛和东南亚地区

3——5世纪,儒学在东南亚地区传播

7世纪,日本大化改新以唐朝为蓝本

8世纪,中国的造纸术传入中亚、西亚和欧洲

15世纪,郑和下西洋

16世纪到18世纪,欧洲出现“中国热”

——摘编自白寿彝《中国通史》等

(3)根据材料三并结合所学知识,概括中华文化的世界影响。

材料一 20世纪初,晚清政府引进资产阶级法律思想和制度,以外国法律制度为蓝本,起草制定了一大批新的法律法规。直到1906年,清政府在内忧为患的重压下,为了配合立宪改革,采用资本主义国家的司法原则,改革官制。1910年,清政府通过《大清刑事民事诉讼法》草案,第一次在中国历史上规定了辩护和律师制度。1911年2月7日,清政府颁行《法院编制法》,这是清末制定并公布生效的各级审判机关组织法,完全否定了中国传统的审判诉讼制度。还通过了《各级审判厅试办章程》《大理院审判编制法》《刑事诉讼律草案》《民事诉讼律草案》等多部近代法典,清末司法体制转型过程中所留下的经验和教训影响深远。

——摘编自春杨《论清末中国司法体制的转型及其历史启示》

材料二 1949年至1956年,新中国法制建设经历了由“破”到“立”的特殊历史时期。人民政府在司法改革中肃清了司法队伍中的主观主义和官僚主义作风。在惩治贪污和镇压反革命斗争中采取了教惩结合、严打慎刑、宽严相济、详查区分的原则。1952年,掀起的司法改革运动实现了对旧法观点和旧司法作风的有力批判,实现了司法领域指导思想、工作方法、机构性质的全面转型。

——摘编自刘莹《新中国成立初期法制建设思想及启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明清末司法改革的作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析建国初期司法改革的原因。

材料一 中华优秀传统文化博大精深。夏商时期,人们相信上天和鬼神。商朝人每遇事必祭天地、祖先。周公提出“敬天保民”的思想并制礼作乐,建立了以人为中心的礼乐制度。周朝统治者主张“明德”“敬德”。《周易》中写道“天行健,君子以自强不息”“地势坤,君子以厚德载物”。老子提出“人法地、地法天、天法道,道法自然”。荀子提出“天行有常,不为尧存,不为桀亡”“制天命而用之”的思想。孔子提倡“仁”“为政以德”。孟子提出“仁政”“贤者举而上之,富而贵之,以为官长”“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”“修身齐家治国平天下”“尊贤使能,俊杰在位”等思想主张。而对于和的主张,西周太史伯说“和实生物,同则不继”,孔孟视和为人性中应有的美德,提出了“和为贵”“君子和而不同,小人同而不和”“天时不如地利,地利不如人和”等思想。

——摘编自普通高中教科书《历史选择性必修3》

(1)依据材料一和所学知识,指出材料一中蕴含了哪些中华优秀传统文化内涵?中华先进传统文化又有哪些特点?材料二 科学对待文化传统。不忘历史才能开辟未来,善于继承才能善于创新。优秀传统文化是一个国家、一个民族传承和发展的根本,如果丢掉了,就割断了精神命脉。我,们要善于把弘扬优秀传统文化和发展现实文化有机统一起来,紧密结合起来,在继承中发展,在发展中继承。

——习近平《在纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会上的讲话》

(2)依据材料二和所学知识,谈一谈我们今天应该如何对待中国传统文化?材料三 纽约市是联合国所在地。联合国总部就建在曼哈顿岛中部。但纽约市即使没有联合国总部,也是一个世界的缩影。这个市里的移民来自世界各地,本身就已经是一个联合国了。联合国将总部设在这里真是选对了地方,世界上没有一个城市能像纽约这样种族多元化。但在这里你更感觉到美国像一盘大色拉,西红柿还是西红柿,土豆还是土豆。这里,中国人在中国城里用筷子吃饭,而黑人深夜在哈林区里闲逛,法国人则聚集在曼哈顿的中上城。

——摘编自新华网《剖析美国移民文化》

(3)依据材料三和所学知识,说明“感觉美国像一盘大色拉"的理由?材料一 《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。……邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——摘自《汉书·董仲舒传》

材料二 建筑室内空间的顶棚,藻井通常只用在宫殿。唐代“一凡王公以下屋舍,不得施重拱、藻井及五色文采为饰”……“中庸”的观念体现在建筑平面作对称布置,布局上必须有一条庄重的南北中轴主线,起着中枢神经的作用,也显“中为适应之谓,庸为经久不渝之意”……建筑“以天为尊”并“致中和,天地位焉,万物育焉。”

——据尹晖《中国古代建筑设计与传统文化思想》等整理

材料三 20世纪初,当人们还在跪拜君上、礼拜神佛的时候,所穿礼服已有用新式机织衣料者,甚至出现了“批洋衣揖孔孟”现象;当人们还在以牲醴笾豆于春秋岁时祭祀祖先的时候,西点西肴、洋酒洋饮料已悄悄进入日常饮食中;当有的贵族、官吏建房逾制遭到参奏的时候,西式洋楼已矗立于通都大邑閱闠之中。

——摘自严昌洪《20世纪中国社会生活变迁史》

(1)根据材料一,结合所学知识,指出董仲舒“大一统”思想的基本观点,并简要分析“邪辟之说灭息”所带来的影响。

(2)根据材料二,概括中国古代建筑所体现出的特点,结合所学知识,例举凸显“中庸”观念的中国古代建筑两例。

(3)阅读材料三,有两点认识可供选择讨论。①有学者认为“一种文化对于异质文化的吸纳,往往学开始于最表面的生活习尚层次”。试以清末民初的服饰和婚姻礼俗变化为例加以说明,并科指出这段时期物质生活和社会习俗变迁的主要特征。②有学者认为“旧事物的异变往往需网要内外力量的相互作用”。请列举20世纪初社会习俗存在“旧事物”的现象,并指出导致它发生“异变”的外力因素。