材料 魏源认为, “五帝不袭礼,三王不沿乐”,人类社会的历史总是向前发展,不断变化的。 “天下无数百年不变之法,无穷极不变之法”。严复翻译《天演论》, 对西方进化论加以改造,倡导“天演哲学”,用“生物进化”“物竞天择,适者生存”“变化日新”的道理,鼓吹“变者,天道也”, “变者古今之公理也”。邹容在中国近代哲学史上第一个提出了“革命者,天演之公例也;革命者,世界之公理也;革命者,争存争亡过渡时代之要义也;革命者,顺乎天而应乎人者也”的革命哲理。陈独秀宣称, “自宇宙之根本大法言之,森罗万象,无日不在演进之途,万无保守现状之理。” “封建时代之道德、礼教、 生活、政治,所心营目注,其范围不越少数君主贵族之权利与名誉,于多数国民之幸福无与焉”,根本与“现代自由平等”的新思潮背道而驰。

——赵璐《论中国近代进化论发展的四个时期》

(1)四位思想家对“进化”观点的阐释,反映了各自怎样的思想诉求?(2)中国近代进化论发展的历程折射了怎样的时代变迁?

| A.中西方文化在交流融合中不断发展 | B.中国的中医药学受到世界广泛认可 |

| C.西方生物科学深受中医药学的影响 | D.西方科学在理论研究领域早于中国 |

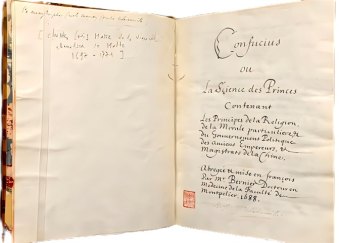

材料一 1688年法国学者弗朗索瓦·贝尼耶撰写了《论语导读》,希望法国的王公贵族从中“汲取灵感,培养有爱、温顺、质朴和人道的精神”。这一时期,法国传教士和政治家认为,中国的儒家伦理并非教义,而是一种理性原则,它们与政治有机统一、确保中国政治稳定和经济繁盛。这一观点促使法国知识阶层进一步怀疑宗教信仰和教会制度的合理性,而他们对中国政治与伦理的认识,逐渐演化为自我解放的力量,成为新的政治理念的催化剂。

中国国家图书馆收擦的《论语导读》杜洋(中新社)/供图

材料二 来华法国传教士极度赞美中国的政治制度。他们认为,中国的官僚制度是基于知识和技能而不是基于血缘和财富的政治制度,很大程度上避免了腐败和权力滥用,他们相信“在中国,且唯有在中国,一个人才可以凭借其功德攀登到国家最高官位,而不是倚仗出身的优越或国王的宠爱”。经过传教士与启蒙思想家的传播……“以学识孕育政府”成为法国社会的新理念。1791年,法国国民议会决定实行文官考试制度,传统的封建等级制逐渐发展为专家治国的官僚政治。

——整理自张慧《“中学西渐”推动近代法国政治变革》《历史评论》2023年第4期

(1)根据材料一、分析《论语导读》对研究“中学西渐”的价值。(2)根据上述材料并结合所学知识,指出“以学识孕育政府”的中国官僚制度,并概括“中学西渐”对近代法国政治变革的影响。

| A.中日之间的友好交往 | B.唐代官员的丧葬礼仪 |

| C.遣唐使者的使命所在 | D.贞观盛世的兼容并包 |

材料:

| 17世纪 | 从晚明到清朝中期,有80名来华耶稣会士对文化交流作出了重大贡献。中国人从他们那里学到了大炮铸造法、历法、绘图、算术、天文、代数、几何、地理、艺术、建筑和音乐。利玛窦绘制《坤舆万国全图》,利玛窦、徐光启合译《几何原本》,汤若望、徐光启等编订《崇祯历书》,熊三拔、徐光启合译《泰西水法》,李之藻、傅泛际合译《谈天》(亚里士多德著)。与此同时,耶稣会士也将中华文明介绍到了欧洲 |

| 18世纪 | 百科全书派领袖狄德罗认为儒学的政治伦理是支撑中华民族几千年文明之存续的不可战胜的力量所在,盛赞“孔教不谈奇迹,不言灵感,纯粹不脱离伦理学政治学的范围”“孔子教义以保存天赋的理性为圣人的特质,以补充天赋的理性为贤人的特质” |

| 启蒙运动领袖伏尔泰是“欧洲人中最大的中国赞美者”。他认为儒学是世界上最好的、最合于理性的哲学。中国的孔子及儒学是世界上最完美的“理性宗教”或“哲学宗教”的典范 | |

| 19世纪 | 林则徐(钦差大臣)雇人翻译《四洲志》《各国律令》;魏源编写《海国图志》;江南制造总局翻译馆的李善兰翻译《方圆阑幽》《垛积比类》。严复翻译《天演论》(赫胥黎著)和《法意》(即孟德斯鸠《论法的精神》)、马君武翻译《民约论》(即卢梭《社会契约论》) |

6 . 一位儒学爱好者对儒家创始人孔子在历史上的尊称有着深厚的兴趣,整理出孔子尊号变化表。

| 尊号 | 时期 | 说明 |

| 尼父 | 春秋 | 孔子逝世后,时任国君鲁哀公十分伤心,给孔子上谥号为“尼父” |

| 褒成宣尼公 | 西汉 | 公元1年,王莽加爵“安汉公”,他高兴之余追谥孔子为“褒成宣尼公”,孔子后裔则封为“褒成侯” |

| 褒尊侯 | 东汉 | 公元92年,孔子的爵位被降了,从原来的“公”爵降到了“侯” |

| 邹国公 | 北周 | 北周静帝时期,孔子又从虚职转实,于公元580年被追谥为“邹国公”,再次成为“公” |

| 先师尼父 | 隋 | 581年杨坚以隋代周,北周灭亡。随着北周灭亡,孔子也从“邹国公”降为“先师尼父” |

| 先师 | 唐 | 李渊于公元624年将孔子改谥为“先师”,去掉了“尼父”二字 |

| 先圣 | 唐 | 唐太宗上台后就废了周公“先圣”的称号,改尊孔子为“先圣” |

| 隆道公 | (武)周 | 武则天称帝后,于公元690年被封为“隆道公” |

| 文宣王 | 唐 | 公元739年,唐玄宗追封孔子为“文宣王”,这是孔子第一次被封“王” |

| 玄圣文宣王 | 宋 | 宋真宗于公元1008年追谥孔子为“玄圣文宣王”,公元1012年,为避讳而改谥孔子为“至圣文宣王” |

| 文宣帝 | 西夏 | 公元1146年,党项人建立的西夏仁宗李仁孝直接将孔子推到了“帝”的高位 |

| 大成至圣文宣王 | 元 | 两宋时期孔子在中原王朝的封号一直都是“至圣文宣王”,直到元成宗时期才又加了“大成”两个字 |

| 至圣先师 | 明 | 嘉靖帝见将孔子的王号去除,改称“至圣先师” |

| 大成至圣先师 | 民国 | 孔子最后一次变更谥号已经是民国二十四年(公元1935年)了,由国民政府为孔子上“大成至圣先师”的谥号 |

1.通过整理发现:明代以前孔子的尊号经历了“父”-“公”- “侯”-“王”-“帝”的变化过程。请结合史实,简要分析这一现象的原因。

2.少数民族政权北周、西夏都给予了孔子很高的“地位”,请结合史实简析你对这一现象的看法。

3.新文化运动中,出现了“倒毁孔家店”的口号,民国后孔子尊号重新回归“师”,孔子的地位为何会出现如此变化?

4.当代,我国在世界各地建“孔子学院”,同时提出从中华优秀传统文化中汲取智慧。请简要分析以儒家思想为核心的传统文化对中国“特色大国外交”的积极意义。

| A.传承中华文化精髓 | B.构建多元社会结构 |

| C.厚植民族文化根基 | D.抵御西方文化侵略 |

| A.对华夏文明发展贡献卓著 | B.使国家由分裂走向了统一 |

| C.促进了民族间文化的交融 | D.对周边国家产生较大影响 |

| A.运用和平赎买政策改造资本主义工商业 | B.实行三三制政权维护抗日民族统一战线 |

| C.一国两制在台湾香港问题上的成功实施 | D.搁置争议,共同开发解决国际领土争端 |

材料一 《灵著录序》和《灵著录略》两篇文章,是重要的妈祖史料。《灵著录序》提到元代诗人张翥曾奉旨到湄洲妈祖祖庙代祀,得祖庙《灵著录》母本,致仕后汇订成编。另一篇《灵著录略》,著者林朝裕,作于康熙二十四年五月,是对张翥《灵著录》一书内容的概括,保存了《灵著录》的主要内容。《灵著录序》中“妈祖诞降”“海上灵迹”等是后来妈祖显圣故事的母本。如妈祖诞降湄洲,有“生而地紫”异象,自幼“变幻而秘法得”;能“席海以行”,即后来的“挂席泛槎”故事;“逝而见梦以祠”,即后来的“显梦辟地”故事;海上救护神迹即“怒涛济溺”“神助漕运”等故事。林朝裕在《灵著录略》按语中说妈祖“种种奇迹”及“褒赠”,早在宋元时期就“俱载《灵著录》”。《灵著录略》记载“天妃妈祖,林氏,出自吾族,毓诞湄洲,而神灵赫濯,利国济民”。曾祖统军兵马使林保吉,曾参加高平之战,“乘功而归,遂别业于莆阳之湄屿”。

——摘编自林龙锋,刘福铸《仙游郭坑林氏族谱与妈祖史料》

材料二 传说妈祖受到观音菩萨的超度而成为女神,有预测大海变化的能力,故而成为福建地区民众心目中的保护神。宋元时期,中国海商数以万计,虽然中小商人最多,但资产数十万乃至上百万的海商也层出不穷。据南宋刘克庄文集记载,“海贾归来富不赀(同“资”,财),以身殉贸实堪悲。”两宋以来的王朝政权多次因“护海神迹”而将福建地方社会的妈祖信仰纳入到国家礼制秩序当中。

——据王文钦《妈祖崇拜与儒释道的融合》等

材料三 妈祖信仰起源于北宋时期的福建莆田湄洲岛,大陆移民将其传入台湾后,在岛内各地进行了广泛传播,初步形成“福建祖庙、台湾开基庙、台湾分灵庙的三层关系网络”,奠定两岸妈祖信仰的谱系结构。

——游红霞《妈祖信仰铸牢两岸中华民族共同体意识的社会基础与实践机制》

材料四 妈祖文化在国外传播的主要有三种途径:一是古代海上贸易,主要是海上丝绸之路沿线。二是福建、广东等地去海外的移民传播。三是当地华侨华人团体的积极推动。据陈尚胜《清代的天后宫与会馆》中的资料统计,总共159座天后宫会馆,其中闽商所建占105所,分布在广东、广西、云贵川、湖北、湖南、江西、山东、安徽等地。资料显示,全球有妈祖庙数千座,分布在40多个国家和地区,遍及南极洲外的所有大洲,信众超3亿人。

——摘编自林明太《妈祖文化在海上丝绸之路沿线国家的传播与发展》

(1)根据材料一中的史料探究妈祖信仰的历史,指出其史料价值。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析两宋时期妈祖信仰兴起的背景。

(3)根据材料三四并结合所学知识,分析妈祖信仰传播的现实意义。