材料一 历史上客家人曾经历五次大规模的迁徙运动……第五次是清朝后期,受广东西路事件及太平天国运动影响,部分客家人分迁至广东南部、海南乃至海外,客家人走向世界。

客家人陆续通过海路和陆路向海外迁徙。海路由厦门、汕头、广州、香港等港口出发到达南洋各地。逃亡海外的志士,以及相当数量的破产农民和城市贫民,他们或自驾帆船,或被掳掠、诱骗、招雇为“契约华工”到南洋等地从事苦役。

——据《客家研究导论》和《中华百家姓起源故事》

材料二 改革开放初期,我国流动外出的农民不足200万而到1987年流动人口猛增至1810万人。进入90年代后流动人口的增长更是势不可挡,其中1995年全国流动人口达7073万人,占全国总人口的比例进一步提高到5.86%,人口流动的方向大多由内地省份向沿海省份流动。

——摘编自段成荣《改革开放以来我国流动人口变动的九大趋势》

(1)依据材料一并结合所学知识,概括近代客家人迁往海外的历史背景。

(2)依据材料二并结合所学知识,分析90年代后流动人口迅速增长的主要原因,并指出改革开放后人口流动与历史上客家迁移相比发生了怎样的变化。

材料一 中国是一个文明古国,古汉语的传播历史悠久。两千多年前,《周礼》及《礼记》中就提到“通译”。东汉初年,随着佛教等宗教文化传播,也有大批外国人或外族人到中国学习汉语,唐代达到一个顶峰,明清也出现过热潮。追溯外国的汉语教学历史,早在公元372年朝鲜就正式设立太学讲授汉语;公元1世纪至10世纪佛教传入越南,为研读佛经,越南人开始学习汉语和汉字;……据史料记载,大约公元一世纪,我国汉字开始传入日本。……古汉语的传播促进了日语中的平假名、片假名的产生,丰富了日语词汇,对日本语音也有一些影响。

——李文《跨文化语境中古汉语传播的语言学意义》

(1)据材料一,古汉语的对外传播有何特点?结合所学知识简要分析中国古代汉语不断外传的原因有哪些?

材料二 16世纪,英语主要是英格兰人的语言。到18世纪中后期,英语已扩展到英国的殖民地,并在国际商贸活动中广泛使用。二战后,英语逐渐超越其他语言,成为科教领域和众多国际组织的通用语言,被称为语言的“日不落帝国”。

(2)根据材料二,结合所学知识,分析近代以来英语发展成为语言的“日不落帝国”的原因?

材料三 新中国成立后,毛泽东认为“文字必须改革,要走世界文字共同的拼音方向;形式应该是民族的,字母和方案都要根据现有汉字来制订。”在这一思想指导下,1958年2月11日,第一届全国人民代表大会第五次会议正式批准《汉语拼音方案》。1958年秋季开始,《汉语拼音方案》作为小学生必修的课程进入全国小学的课堂。据统计,即使是一般农民,15到20个小时就能掌握汉语拼音,利用汉语拼音识字,100个小时就能识字1500个。从此,汉语拼音开始走进千家万户。

——网络整理

(3)根据材料三概括汉语拼音的特点?并结合所学知识分析推广汉语拼音的积极作用?

(4)综上,概括影响语言传播的因素有哪些?

| A.古代经济中心南移的继续 | B.列强入侵导致区域失衡 |

| C.近代政府大力扶持的结果 | D.近代中国国内战争频繁 |

材料 欧洲移民大量涌入美国是从19世纪二三十年代开始,共出现过三次高潮。第一个高潮从1820年至1860年,移民总数达500万;第二个高潮从1860年至1890年,总数多达1000万;第三个高潮从1890年至1930年,移民人数猛增到2200万。

1940年,美国移民史研究先驱马库斯•李•汉森提出“拉力”说,认为19世纪的美国无异于巨大而富有魔力的磁铁,牢牢地吸引着欧洲各地的人们。英国经济学家布林利•托马斯提出“推力”说,认为欧洲传统经济的摧毁、频繁的革命与战争、人口的增长等对美国移民潮的推动作用要大得多。

——摘编自王英文《关于欧洲移民迁往美国的原因问题》

材料中两位学者提出了关于19世纪美国移民的不同观点。结合世界近代的相关史实,围绕材料中的一种观点进行论述。(要求:观点明确,史实充分,史论结合,逻辑清晰。)

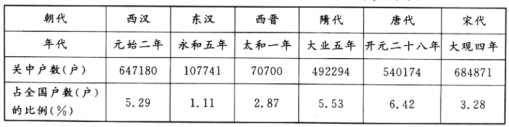

材料一 中国古代关中地区人口在全国总人口(户数)所占比例统计表(部分)

——摘编自唐杰等《中国古代核心城市变迁与雄安新区》

材料二 第二次鸦片战争后,汉口的英商、俄商建砖茶厂,雇佣了大量周边农村的农民。洋务运动企业和民营企业也多采取这种方式获得劳动力。甲午战争后,各地开始兴建专门技术学校。清末废科举,新式学.校遍及全国各主要城市,城市因此成为思想知识青年汇聚之地。民国初年,许多民营工厂的工人从外省农村招募而来。当民营企业进入稳定发展阶段后,便以零星的方式补充所需员工。这些新补充的员工多靠已在城市立足的亲友、同乡的介绍,寻求谋生之处。而企业也特别强调这种介绍的作用,以便管理。

——摘编自王跃生《近代中国人口的地区流动》

材料三 1985—1990年我国农村迁出人口为2130.11万人,占迁出总人口的62.48%。这些农村迁出人口主要选择迁入城市,占比为78.48%,其中选择迁向三大城市群(京津冀、长三角、珠三角)的人口为364.85万人。随后该数据逐年增加,在2005~2010年增长到3534.55万人,20年间增长了8.7倍。三大城市群迁入人口占全国迁移人口的比例也相应由改革开放初期的约30%提高到65%左右。

——摘编自王桂新《新中国人口迁移70年:机制、过程与发展》

(1)根据材料并结合所学知识,指出从西汉到宋代关中地区户数变化的趋势,分析影响这一时期户数变化的因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明中国近代前期农村人口大量流入城市的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括改革开放以来农村人口迁移的特点,并说明其影响。

| A.经济和人口的增长正向相关 | B.政治的稳定促进了经济发展 |

| C.产业革命需要更多的劳动力 | D.和平为人口的增加创造条件 |

材料一 1862年,林肯政府颁布的《宅地法》规定:凡年满21岁的美国公民或符合入籍规定申请加入美国国籍的外国人,缴纳10美元登记费即可领有西部160英亩的土地作为“份地”,耕种5年后即归其所有。法案大大激发了东部贫民、南部“解放黑奴”、欧洲新移民西进的热情。截止1875年,西部各州共吸纳人口400多万人,其中来自德国、法国、意大利、爱尔兰的移民高达100多万。为开垦土地、开发矿山、修筑铁路,许多当地印第安人遭到驱逐、屠杀,被迫迁至荒凉偏僻的“保留地”。

——摘编自田雨《近代美国西进拓荒运动的遗产》

材料二 1949年新疆和平解放后,党中央提出“西进新疆、安边固疆”的号召,要求驻疆部队积极拓荒生产。1950年, 进疆部队垦荒5万多公顷,实现粮食大部分自给、食油蔬菜全部自给。1954 年10月,中央政府命令驻新疆人民解放军第二十二兵团集体就地转业,脱离国防部队序列,组建“新疆军区生产建设兵团”,其使命是劳武结合、电垦戍边。此后,全国.各地大批复转军人和科技人员“西进新疆”, 加入兵团行列。兵团遵循“不与民争利”的原则,保护维吾尔族同胞利益,他们向沙漠要良田,在戈壁建新城。1962 年,初步建成2000多公里长的边境沿线林业带。1966 年,兵团总人口达到148.54万,拥有农牧团场158个。

——摘编自兰君《新疆生产建设兵团的历史与发展》

(1)根据材料并结合所学知识,指出美国“西进拓荒”与中国“西进新疆”的异同。

(2)根据材料并结合所学知识,简析新中国“西进新疆”的重大意义。

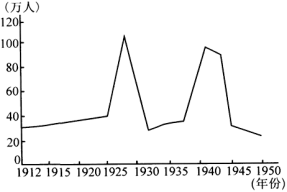

| A.东北易帜、国家基本完成统一引发首次高潮出现 |

| B.民族工业发展黄金时期开始导致30年代初移民骤减 |

| C.华北事变、山东沦陷造成第二次移民高潮的形成 |

| D.山东逐步解放、民众生活改善促使40年代移民骤减 |

材料 1650—1990年的世界人口变化

——引自【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

从上述材料中概括出一历史现象,并结合所学知识对该历史现象进行解释。(要求:观点明确,史实客观,史论结合,论述清晰。)

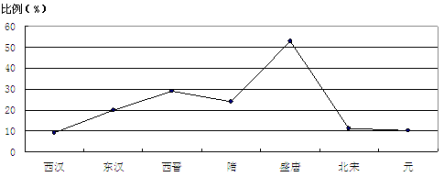

材料一 西汉至元朝我国西部地区(含川陕地区)人口占全国人口比例(单位:%)

(1)依据材料一概括我国西部地区人口变化的特点,结合所学分析导致中国古代人口变化的相关因素。

材料二 1820~1911年间广东沿海某乡居民离乡谋生情况统计表

| 时期 | 乡民迁出总人数 | 迁至他乡种田人数 | 迁至城镇做工或经营小商业人数 | 出国从事工商业人数 |

| 1820—1849 | 29 | 29 | 0 | 0 |

| 1850—1879 | 72 | 15 | 49 | 8 |

| 1880—1911 | 156 | 0 | 118 | 38 |

(2)根据材料二说明百余年间该乡居民离乡谋生呈现出的变化趋势。结合所学分析出现这些趋势的背景。

材料三 地理大发现时代新旧大陆的相遇,肯定是迄今为止历史上最大规模的两个巨系统之间的交汇,而其中最积极的后果之一就是玉米、南瓜、西红柿、马铃薯、蕃薯、花生等美洲粮食作物输入旧世界。它不但极大地改变了欧洲人的餐桌,也养活了更多人,因为马铃薯的单位亩产通常超过任何其它作物,其结果使它成为了穷人的保命食物。从爱尔兰、东欧、俄国,直到中国,这些美洲食物都使人口增长有了基础性保障。正是由于美洲粮食作物的传入,从明末清初起,福建、广东、汉江流域等原本不适合种植粮食的山区都被开垦出来(因为蕃薯和玉米不挑剔田地),为人口大增奠定了基础。当然,它也带来一个消极后果,即当地水土流失的加剧。在南部非洲,木薯和玉米革命性地改变了食物生产形势,立刻引起人口增加,并进而在许多地方导致国家级政治制度的兴起,因为人们已有足够多剩余食物来供养统治阶级。

——《哥伦布大交换:1492年以后的生物影响和文化冲击》

(3)根据材料用“地理大发现”、“美洲”、“欧亚大陆”、“人口”几个关键词写一篇主题为“地理大发现的影响”的短文。

(要求:正确提取信息,史实准确,逻辑关系严谨,180字以内。)

材料四 公元1500年,伦敦的人口不过5万,1600年人口增至20万,1700年增至70万。1800年英国本土人口加上移民为2000万,英国人口快速增长。英国维多利亚女王统治的时代保证家庭稳定生育,导致生育率居高不下。英国由于人口增长快,每年增加大量年轻劳动力,源源不断地满足工业革命的需求。

——《大国崛起与现代化》

材料五 毛泽东说:“……除了党的领导之外 ,六亿人口是一个决定的因素,人多议论多、热气高、干劲大”。到1962年,由于人口政策指导思想的偏差和高生育率的延续,人口数量猛增,国民经济发展出现明显的不协调。

——《浅析毛泽东的人口观》

(4)依据材料四、五概括英中两国人口政策的相同点,并分析其对两国造成的不同影响。