材料一 鸦片战争以来,越来越多的中国人从中国的南部和东部出发,出国谋生。到19世纪70年代,6.3万中国人来到美国,其中多数人生活在“金山”一加利福尼亚。 这些早期出国者大多是契约华工或称苦力、“猪仔”。他们名义上是受雇到海外与外国资本家或华人工头订立契约来做工的,实际上大多数华工是被人用欺骗、诱拐、绑架的手段运往海外的,他们从事最繁重的工作并无人身自由。当时美国人克拉克的调查报告中说白种人不愿做的活就强迫华工去做。华人劳工不仅仅在美国西进运动的采矿业中付出了劳动,更为著名的是他们在修筑横贯美国东西铁路中洒下的血与汗。他们不论严寒酷暑,一直工作在高山峡谷、人迹罕至之地,很多人因劳累身亡。据老华侨说,华工前后参加筑路的有四五万人,因筑路而牺牲的不下万人。

——摘编自张晓路《西进路上的血泪与荣光》

材料二 19世纪60-80年代,随着相当数量域外移民的进入和租界的建立,上海人有了更多的机会接触域外的物质文明、风俗礼仪和精神文化,对域外文化的兴趣日益增长,态度开始发生巨大的变化。英语开始被视为了解西方文明的钥匙。官方同文馆和广方言馆的建立,都透露出官方对外语教学的重视。而随着中外交往的扩大和贸易的发展,翻译中介人员的需求也大大扩展,掌握外语的人可以充任买办,得到更多的就业机会和更高的工资,这也推动了上海的英语学习热潮兴起。

——摘编自刘叶华《浅议洋泾浜英语在近代上海的使用状况》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析鸦片战争后华工大量移民美国西部的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,评价近代域外移民在上海的活动。

材料一 19世纪50年代末到60年代初,沙皇俄国利用中国东北边疆地区人口稀少、存在大量真空地带的机会,采用先实施武装移民、强行占领,后逼迫签订不平等条约,使既成事实在法律上“合法化”的手段,鲸吞中国东北边疆大片领土。在部分开明官员的倡议下,清政府开始反思其边疆政策,在东北地区实施移民实边政策。甲午中日战后,日本逐渐控制朝鲜,于是利用中朝边界问题大做文章,企图以邻为壑,视比其自身国土广阔数倍的中国东北地区为最佳殖民地区,庚子之变以后,在东北边患日益加剧的同时,全中国也面临被帝国主义瓜分的严峻形势,清政府被迫发起新政运动,“清政府实施移民实边政策的最高潮,也是推行新政的重要历史时期,因而把移民实边政策作为一项主要的边疆政策纳入新政的轨道是理所当然的”。

——摘编自高强《清末东北移民实边政策述论》

材料二 咸丰年间,山东人应募开发漠河金矿,在他们的辛勤劳作下,漠河很快就成为繁华的边境城镇。同治初年,许多山东破产农民“闯关东”谋生,有“木把头”招雇他们入林伐木,这是中国资本主义伐木业的雏形,采伐逐渐扩展到松花江和大、小兴安岭。交通运输业中从事艰苦创业劳动的,大多也是吃苦耐劳的山东人。山东移民的大量迁入,传播了先进的农业生产技术和工具,还带来了农作物的新品种,摆脱了当地单一的游牧经济,很多少数民族也开始出现“屯居者渐习汉语”。同时,山东等关内移民也改变了少数民族的风俗信仰、服装以及饮食习惯。清末东三省逐渐成为日俄帝国主义的角逐之地,其他一些帝国主义国家也妄图对我国东北进行侵略。但是鲁人等汉移民的到来,促进了黑龙江一批新的城镇村落的兴起,一改过去千里荒芜的旧貌,遏制了沙俄侵略势力的扩张。

——摘编自张光宇《清代山东移民黑龙江述论》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析清政府实施移民实边政策的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括清政府实施移民实边政策的作用。

材料一 以理学为旗帜的新儒学的理性精神,在11世纪中叶到12世纪中叶的北宋时期,将中国传统科学技术达到顶峰。布衣毕升发明的胶泥活字开启了活字印刷时代的先河,军事著作家曾公亮和丁度主编的《武经总要》记载了火药配方和水罗盘指南鱼的制造方法。数学家贾宪在其《黄帝九章算经细草》中所创造的开方作法本原和增乘开方法,600年后才有法国数学家帕斯卡达到同一水平。天文学家苏颂在其《新仪象法要》中,描述了他与韩公廉等人合作创建的水运仪象台,其中有十几项属世界首创的机械技术,包括领先世界800年的擒纵器。建筑学家李诫著《营造法式》(全面而准确地反映了当时中国建筑业的科学技术水平和管理经验,以其权威性作为建筑法规指导中国营造活动千年左右。

——摘编自董光璧《中国科学传统及其世界意义》

材料二 17、18世纪是西方社会从中世纪向近代转变的实质性时期,它以本身的科学成功影响并成就了这一实质性的转变。自然科学给这个时期的文化打上了深深的烙印,科学孕育的理性思维及其原则在哲学、宗教、文学艺术乃至政治经济社会领域都引起了新的变革。17、18世纪推动社会发展的动力并非仅仅归结为科学技术,而是科学精神。科学在改观旧世界面貌的同时,也紧紧依持当下的社会史境。尤其是科学与宗教,它并不是与社会结构和社会价值无关的,在17世纪它只是一种基于神学的根据而进行的分化,而对神学的摆脱则可能标明科学已经取得了同科学的女王(神学)的分离。17世纪历史的中心点乃是科学精神的旭日东升,它以鲜艳的理性的光辉照耀着将临的未来。

——摘编自赵立坤《论17世纪科学革命的理性思潮》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括北宋时期我国传统科技达到顶峰的历史条件。(2)根据材料二并结合所学知识,概括17、18世纪西方向近代转变的表现,并分析这转变对当时世界产生的影响。

原始印欧语是印欧人的语言,随着印欧人的迁徙而产生了印欧语系。学者运用了多种学科的办法复原了印欧人的迁徙路径。印欧语系的构成印欧语系是世界上最大的语系,主要分布在欧亚大陆西部和南部,涵盖了欧洲的大部分、印度次大陆北半部以及伊朗高原的语言。印欧语系又被分为若干语族,包括日耳曼语族、意大利语族、凯尔特语族、波罗的−斯拉夫语族、印度−伊朗语族、希腊语族、阿尔巴尼亚语族、亚美尼亚语族、安纳托利亚语族、吐火罗语族(包括焉耆方言、龟兹方言)等。原始印欧人的起源英国考古学家戈登·柴尔德1926年提出印欧语系起源于乌克兰黑海以北、俄罗斯西部的东欧大草原地带,他用印欧语中的动植物名称来描绘印欧人的居住环境,又以“马匹”“车轮”等词确定其所处年代。柴尔德的观点在立陶宛裔考古学家玛丽亚·金布塔斯的著作《史前的东欧》中得到进一步引申和论证,并于1963年首次提出“库尔干假说”,根据考古墓穴中发现的冶金术、青铜兵器、战士和马匹遗骸,推断早期操印欧语的游牧民族在公元前4500年到公元前2500年之间从东欧大草原迁徙而来,他们向西扩张进入东欧、中欧和北欧地带,向南到达了北高加索、小亚细亚一带,向东抵达乌拉尔山东部。

(1)依据材料及所学,画出印欧人的主要迁徙路径。并分析印欧人迁徙的影响(2)材料摘编自杨文姣《X学、X学、X学多学科视角下的印欧语系起源与扩散》,结合材料及所学,思考学者最有可能会运用哪些学科复原印欧人的迁徙,补全题目

(3)印欧语系中的英语是今天世界上最通用的语言,分析其历史成因

材料一:11-14世纪是欧洲中世纪盛期,这一时期出现了一场教会、贵族、广大农民广泛参加的拓殖运动。经过长达数百年的拓殖,原本荒芜的森林、沼泽得到大面积开发,粮食产量和人口增加了1倍。农业种植结构日趋多元化,工商业也发展起来,市场不断扩大。 至14世纪,西欧共兴起了2000多座市镇,其中有不少是自治城市。庄园的农奴获得了更多自由,甚至得到解放。农民承担的劳役地租减少,货币地租增加。

——摘编自郑崧《欧洲中世纪盛期拓殖运动的社会经济意义》

材料二:1759年,清军平定新疆。此后,大量八旗兵、绿营兵及其家属屯驻新疆,其人数之多超过了以往任何一个王朝。 随之而来的军需问题也愈加突出。 于是,清政府在西北地区实施了以边养边的政策。除设置屯田外,还招徕大量内地民众前往屯垦,政府给移民发放耕牛、种子,并减免其赋税。随着内地移民的大量迁入,屯垦面积不断增加,新疆地区的农业获得长足发展,甚至出现因粮食丰产,粮价只有内地几分之一的现象。随着军需问题的解决,清政府的移民政策也由鼓励转趋限制,这在一定程度上迟滞了新疆地区的发展。

——摘编自屈小强《试论清代前期的边疆开发》

材料三:从18世纪末开始,美国开展了一场大规模的西进运动。 在一个多世纪的时间里,数以百万计的农民、工人、商人、淘金客进入西部地区。最初的移民主要从事农业,随着工业革命的深入,西部地区的制造业和采矿业也发展起来,旧金山等大城市相继崛起。 美国联邦政府给西部的交通提供了大量的补贴和贷款。1825 年,伊利运河开通。到19世纪末,美国先后修建了五条纵贯大陆的铁路,把西部和东部密切地连接起来。

——摘编自成崇德、张世明《清代中国边疆开发与美国西部开发对比刍议》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析欧洲中世纪盛期拓殖运动的影响。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,指出清代前期西北开发与美国西进运动的不同。

(3)根据上述材料并结合所学知识,总结古代和近代中西边疆开发的历史经验。

材料一

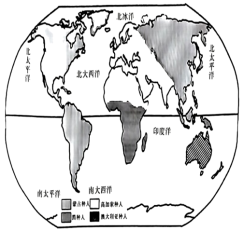

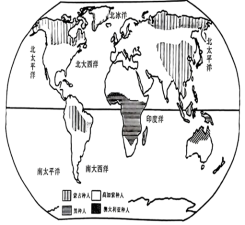

图1 15世纪世界的种族分布图 图2 20世纪世界的种族分布图

——[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二

美国幅员辽阔,种族杂糅,国民中没有哪一部分人能有效地处于主宰地位。在这样一个国家里,多元化并非人们一开始就抱有的理想,而是互不兼容所造成的惨重代价迫使他们彼此相安共处的结果。美国各种发财致富的机会,也给人们的精力提供了另一条出路,使大家感到对现存物质条件的争夺没有为全体人民扩大生产来得重要,并使齐心协力者有所报偿,因此也就顾不上去计较那许多分歧了。

——摘编自[美]索威尔《美国种族简史》(1981年)

(1)根据材料一,指出15世纪到20世纪美洲种族分布的变化,并结合所学知识从经济角度解释变化的原因。

(2)结合材料一、二,分析外来移民对美国社会的影响。

材料一 15世纪以来,欧洲民族国家的形成、殖民主义和工业化促使移民数量迅速增长。殖民主义使欧洲人作为水手、军人、农民、商人、僧侣,以及行政人员迁居海外。15—19世纪,欧洲殖民者从殖民地获取了大约1500万劳动力,其中不少是非洲奴隶和契约劳工。1861—1920年,迁居美国的移民有3000万人。美国立国和经济发展靠的就是这些移民。在西欧内部,各国在工业化建设中也大量利用移民劳工,如英国用爱尔兰人、德国用波兰人、法国用意大利人。

——摘编自李其荣《经济全球化与国际人口迁移》

材料二 晚清至新中国成立前的百余年间,中国国内人口迁移的方向发生转变,向东北地区迁移逐渐成为人口迁移的主流。1866年清廷宣布对东北的封禁废止,之后大量人口迁入东北。据统计,在新中国成立前的50多年间共迁去3000多万人。移民主要是来自山东、河北和安徽一带的破产农民。中国人口大规模向海外移民发生在鸦片战争以后,冒险向海外移民的人群中绝大部分是广东、福建两省居民,移民的主要地区是东南亚,其次是美国,他们主要是以华工身份移民。当时闽粤两省地少人多,粮食供应紧张,而西方殖民者在东南亚大力发展种植业,需要大批廉价劳动力,美国为开发西部地区也从中国招募大量劳工。此外,还有部分人口迁移到拉丁美洲、大洋洲、西欧和非洲等地。

——摘编自杜守东《中国人口迁移的回顾和展望》

(1)据材料一、二并结合所学知识,概括近代欧洲与中国人口迁移的异同。(2)据材料二并结合所学知识,分别说明近代中国人口向关东和国外迁移的主要原因。

材料一 侨批是海外华侨通过民间渠道以及后来的金融、邮政机构寄回国内,连带家书或简单附言的汇款凭证,属于民间的家庭或家族文献。

——摘编自汕头市档案馆

材料二 侨批大规模盛行始于19世纪中叶,止于20世纪70年代。广东是近代以来产生侨批最多、覆盖最广的省份,广东侨批占中国内地已发现侨批总数的80%以上。侨批档案作为中国国际移民的集体记忆文献,从民间的视角,翔实地记录了近代中国移民运动发展的历史,在同类国际移民文献中,具有不可比拟的唯一性,是弥足珍贵的世界记忆遗产,是研究近代中国历史的珍贵档案文献。

——摘编自广东省档案馆编研《海邦剩馥——广东侨批档案》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,说明侨批的历史价值。

(2)比较材料一、二中的两类史料的不同特点,并据此指出其对历史研究的启示。

材料一 大约从1500年到1800年,世界移民主要是来自欧洲的移民,他们来到美洲、非洲、亚洲和大洋洲的大部分地区定居。在这300年中,移民通常分为四种类型:第一种是相对大量的农业定居,第二种是少数管理人员和工匠,第三种是更小的企业家建立种植园,以生产原材料促进欧洲的重商主义经济的增长,第四种是罪犯因犯罪受到刑罚,被殖民国家送往海外。虽然参与种植园生产的欧洲人很少,但他们对美洲的人口历史、文化产生了深远的影响。

——摘编自高岱、郑家馨《殖民主义史》

材料二 在19世纪初的欧洲,收完庄稼的农民、流浪汉、走街串巷的修补匠、沿街叫卖的小贩、运货的马车夫以及牲畜贩子,屡见不鲜。但是在1846~1875年,约有900多万人离开欧洲,其中大部分到了美国。这个数字等于1851年伦敦人口的四倍。在此之前的半个世纪里,离开欧洲的总人数不超过100万。以1885年的柏林为例,计有81%的食品供应人员,以及83.5%的建筑工人和85%的运输工人是外地移民。

——摘编自【英】艾瑞克·霍布斯鲍姆《资本的年代》

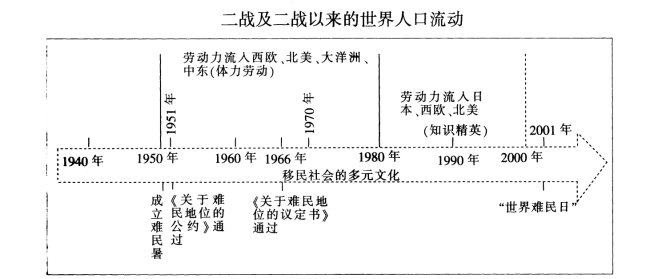

材料三

——据《现代社会的移民和多元文化》编制

(1)根据材料一,简析“1500年到1800年”世界移民的主要流向;结合所学,概述近代“对美洲的人口历史产生了深远的影响”。

(2)根据材料一、二、三,以“移民社会的多元文化”为话题,选择一个或多个材料,提炼一个论题,结合所学知识进行论述。(要求:论题明确,史论结合,结构清楚,逻辑严密)

材料一 清朝的版图广阔稳定,统治者具有明确的国土守护意识,因此十分重视治边与边疆治理。清朝在中央设立理藩院,专门管理边疆地区的行政建制、社会经济、民族立法、宗教文化等。清朝统治者注重民族关系的调整,清入关以后,世祖把调整满汉关系提到重要议事日程。顺治三年(1646年)下令开科取士,顺治五年(1648年)又下令允许满汉联姻,特别是康熙朝颁行了崇儒祭孔之令、开博学鸿词科之令、满汉官员品级划一令等。在调整满汉关系的同时,亦十分重视联合其他少数民族上层,制定笼络安抚少数民族上层的各项政策,如封爵、给俸、朝觐年班、联姻等。清朝统治者遵循因地制宜、因俗而治的原则,根据边疆蛮夷的特点分别施治,并制定了相应的法律加强规范。先后颁布了《蒙古律例》、《新疆条例》、《西藏通制》、《理藩院则例》、《大清律例》等法律。清政府还积极兴办学校,推广儒学教育,增强边疆蛮夷的素质,增进他们的国家观念。

——摘编自方铁《论元明清三朝的边疆治理制度》

材料二 美国的边疆治理主要指对西部的开发与治理。1862年,美国颁布《宅地法》,规定“一切忠于联邦的成年人,交付10美元登记费,即可在西部领取160英亩土地,耕种5年后,就成为这块土地的主人。”美国政府利用土地政策刺激移民的涌入,加快了西部的开发。在推动西部经济迅速发展的同时,美国还重视西部民主政治的建构。1787年颁布《西北法令》规定:“保证西北领地的人们有信仰自由、比例代表制、陪审制、习惯法特权、人身保护法以及私人契约的保障,禁止奴隶制,禁止制定保存巨额遗产的贵族继承法”。同时为了更好的解决土著印第安人和移民集团(主要指非欧洲移民)的问题,美国政府改变了最初的民族理论——“盎格鲁遵从”理论,转而推行“熔炉”政策。“熔炉”理论的核心是强调盎格鲁一撒克逊文化与新的移民文化相互融合,形成新的文化形态。

——摘编自张健《美国边疆治理的政策体系及其借鉴意义》

材料三 治国必治边,强国先强边。党的十九届五中全会明确“十四五”时期经济社会发展指导思想和必须遵循的原则,是要“推进国家治理体系和治理能力现代化”。边疆是中国的重要组成部分,中国的边疆不仅具有边疆性、多元性特征,更具有基础性与战略性特征。边疆的多重样态决定了边疆治理具有多重任务,不仅要稳定边疆、富裕边疆,更要建设美丽边疆、强盛边疆。新时代中国边疆治理体系的建立,是国家治理体系和治理能力现代化的题中应有之义,也是重要的有机组成部分。

——摘编自吕文利《新时代中国边疆治理体系与治理能力现代化:意蕴、内涵与路径》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析清朝边疆治理的特点及意义。(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括中美边疆治理的异同点。

(3)根据材料并结合所学知识,简析中美两国边疆治理的历史启示。