阅读材料,完成下列要求。

材料一 2023年3月15日中共中央总书记、国家主席习近平在北京出席中国共产党与世界政党高层对话会并发表主旨讲话。习近平强调,我们要共同倡导尊重世界文明多样性,坚持文明平等、互鉴、对话、包容,以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明包容超越文明优越。

材料二 多元文化之间的接触、碰撞、相互学习和相互吸收形成文明进步的巨大动力,不断地为各地的文明增添活力。纵观世界历史,以文明多样性为基础的文明交流互鉴始终是人类文明演进的主流。不同文化并不是孤立地、互不联系地各自发展,而是在相互交流、相互对话、相互学习、相互碰撞中携手前行。从这样的人文视角出发,可以看到人类发展史是一部多元文明共生并进的历史,不同文明之间相互学习借鉴、互通有无、和谐相处、共同发展,始终是促进人类社会发展进步的正确道路。

——摘编自《文明多样性彰显构建人类命运共同体的文明自信》

结合中外古代史的有关知识,提取材料中关于世界文明的观点并进行论述。(要求:观点明确,中外结合,史论结合,逻辑清晰)

材料一 明末农民战争使四川人口大量死亡和外逃,经济凋敝。康熙年间“定各省贫民携带妻子入蜀开垦者,准其入籍”,后又规定“凡流寓愿垦荒居住者,将地亩给为永业”。湖广、江西、福建、广东等省人民纷纷携儿带女大规模移居四川。“前去四川耕种纳粮”的民众普遍希望通过自己的诚实劳动“成家立业,发迹兴旺”。他们或插占,或佃耕,或商贩,或从事其他职业以求生存,形成了一种移民杂居并各求发展的局面。在清代,福建人不仅迁往临近的江西、浙江和台湾,还移往江苏、山东、四川,直至东北。与此同时,外地也有移民移入福建,如邵武的江西人有南昌帮、抚州帮、南丰帮、广昌帮等,总称江西帮。在南平,有浙江、安徽、江西的商人分别从事种菇、饮食、木工等行业。

——谢方里《试论明清人口迁移的特点》

材料二 历史上由欧洲人发起的殖民扩张经历了两次狂潮,第一次狂潮始于15世纪,止于18世纪末,第二次殖民扩张狂潮始于1870年,止于第一次世界大战爆发。殖民扩张的过程也是欧洲人向全世界移民的过程,欧洲白人殖民者本身就是移民。二战后,殖民时代的结束带来了原殖民统治者退出前殖民地的趋势。同时,西方很多国家制定了优惠政策,以吸引拥有相当财富和拥有知识、技术优势的外国人前来定居、工作、投资。总的说来,后殖民时期发展中国家向发达国家移民的数量要远远大于发达国家向发展中国家移民的数量。据联合国2002年的统计,发展中国家在发达国家的移民每年汇往本国的资金达到5000亿美元,已经成为许多发展中国家最大的外资或外汇来源。

——摘编自郑亚伟《殖民与后殖民时期国际移民的特征及不同后果》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出清代国内移民的特点,并说明其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出二战后形成国际移民潮的原因。

材料一 在古代南下移民的长河中,有三次浪潮使南方农业文化的发展出现三次飞跃。第一次发生在西晋永嘉之乱后,南来的北方侨民,使江淮一带的农业经济在东晋南朝时期取得长足的进步,将三国以来南方已经加速开发的势头更加推向前进。但是唐朝安史之乱将北方诸道化为千里萧条的灾区,大批难民蜂拥而至淮汉以南地区,形成了第二次移民浪潮。南方经济以安史之乱为转折点,已足与北方抗衡。靖康元年,金人南侵,宋王室辗转南逃杭州,大批北方各阶层人士随之南迁,形成第三次移民浪潮,使南方经济再度加速发展。从东汉末年到两宋之际的八百年,开始并完成了经济重心向南转移的全过程。

———摘编自周振鹤《中国历史政治地理十六讲》

材料二 中国区域间人口流动在近代以前就已十分普遍,近代列强在对我国实行军事侵略和政治渗透同时,强行在我国沿海沿江地区开辟通商口岸倾销货物和掠夺物资,与此同时,近代工业的出现并以较快速度发展,正是在这一大背景下,中国的人口流动进入了一个新的发展阶段。出现了人口在乡村与城市之间以及城市与城市之间的较大规模流动。从同一区域内部看,东部沿海沿江地区乡村人口流向城市规模大于西部内陆地区,从不同区域来看则呈现由内陆地区向东南沿江沿海单向流动。

———摘编自鲁克亮陈炜《略论近代中国区域城市发展不平衡的原因》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述古代中国移民的特点及其作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析近代中国人口流动原因。

材料 与拉丁美洲地区一样,1850年前,美国同样推行这种契约华工制度。……1849年9月,加利福尼亚召开制宪会议,制定了一种禁止蓄奴制的州宪法。1850年,美国国会各代表经过激烈争论,终于达成了《1850年妥协案》,加利福尼亚作为自由州被接纳加入合众国。……英国国会于1855年通过一项《乘客法案》,规定香港为由中国赴美国的唯一港口,而香港早在1841年已被宣布为自由港。……基于以上原因,赴美国的移民又出现了一种新形式——“赊单工”。“赊单”系广东话,意为“赊欠船票制”。……从香港到旧金山的船费最低每人约40美元,而归还时须偿还大约100美元。这笔钱规定每月在工资中加以扣除。华工必须偿清债务才能回国,否则,轮船公司就不准售给他回国的船票。由于华工在国内一般都有妻室老小,都想工作一段时间后返回故里,所以一般都尽快还清这笔债务。

——摘编自陆国俊《美洲华侨史话》

(1)19世纪中叶以后,美国移民形式发生了什么变化?据材料概述其原因。(2)材料所涉及的前后两种移民形式有何根本区别? 有人认为,从华工的角度看后者显然优于前者,试分析这种观点的主要原因。

材料一 重商主义人口理论是对资本主义的第一次理论探讨,其代表人物是英国的托马斯·孟(1571一1641)。在《英国得自对外贸易的财富》一书中,他认为生产者人数愈多,生产出来的产品就愈多,因而可以输出的商品就愈多。他还写道:“在人数众多和技艺高超的地方,一定是商业繁盛和国家富庶的",对技术、科学和工业发展最有利。

——摘编自吴忠观《人口科学辞典》

材料二 马尔萨斯(1766-1834)提出了以“两个级数”与“两种抑制”为代表的人口学说。“两个级数”是指如果没有限制,人口数量会呈几何级数增长,而食物供应呈算术级数增长,人口增加必然面临食物不足的问题。“两种抑制”是指抑制人口数量的两种不同机制:预防性抑制是通过限制婚姻(如晚婚)来控制人口增长;现实性抑制是人口无节制增长,直到不断增长的贫困导致饥荒、瘟疫等引起人口死亡率的上升。马尔萨斯人口理论使得经济学在当时获得了两个称号,忧郁的科学与可怕的学科。

——摘编自谭磊《试论英国古典经济学派的人口思想》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出托马斯·孟人口理论的观点,并说明其主要影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,比较马尔萨斯人口理论与重商主义人口理论的不同之处,并做简要评价。

材料一 北宋期间的耕地面积有了很大的增加,据学者推算,宋代的最高垦田数大约是7.2亿亩。江南和东南沿海地区经过唐后期和五代十国时期的开发,农田水利有了很大的发展,耕作水平也有了显著进步。宋太宗时,开始在南方水稻区扩种麦豆类作物,同时在江淮之间推广水稻,以充分利用地力,防止水旱灾害的影响。大中祥符五年(1012年),长江下游和淮河流域大早,真宗下令从福建运送三万斛早熟耐旱的占城稻种,到受早地区推广;并在宫中试种,让百官了解新品种的效益。…吴越国旧地元丰年间的户数与唐朝开元时相比,增长率是相当高的,其与江南各州的户数分别是开元时的138%和325%。

——摘编自葛剑雄《中国人口发展史》

材料二 新中国成立后,全盘学习苏联,反对避孕和节育,一定程度上顺应了人口补偿性增长的需要……由第一次全国人口调查登记结果公报显示的数据可知,1953年6月30日24时,我国的人口数量为58260万人,不到四年就比新中国成立时估计的“四万万七千五百万”多出一亿多。这一数字一经公布,就引起了舆论界的哗然,要求节制生育的呼声远比二三十年代更为强烈,因为这当中融入子越来越多的来自人民大众的声音。政务院在1953年8月要求卫生部推行帮助群众节育的运动。1955年2月,卫生部报送了《关于节制生育问题向党中央的报告》。同年3月1日,中央做出批示:“节制生育是关系广大人民生活的一项重大政策性的问题。在当前的历史条件下,为了国家、家庭和新生一代的利益,我们党是赞成适当地节制生育的。”

——摘编自李文《再谈毛泽东与计划生育》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析宋代江南地区户口快速增长的原因。

(2)根据材料二,概括新中国成立初期人口政策的变化,并结合所学知识说明其意义

材料一 近代以来全球国际人口迁移

| 时间 | 1500~1850年 | 1850~1945年 | 1945~2000年 |

| 主要移出地 | 欧洲、非洲 | 欧洲、亚洲 | 亚洲、非洲、拉丁美洲 |

| 主要移入地 | 美洲 | 美洲 | 西欧、北美洲、大洋洲 |

| 人口迁移数量 | 至1850年,黑奴约为1500万,为白人移民的4~5倍 | 1846~1924年欧洲移出4800万,1834~1941年亚洲移出1200~3700万 | 1960年迁移人口为325万,1974年为947.5万,1985~1990年年增长率为2.59% |

——据邬沧萍《世界人口》等编制

材料二 中国的海外移民历史悠久,大致从1567—1840年是一个承前启后的时期,移民数量有所增加,1801—1850年中国海外移民人数达到32万人,近代中国海外移民的总数为1500万人左右,期中90%移往东南亚,移民与祖国保持着密切联系,1862—1949年,华侨投资国内企业有25510家,投资总额约63271万元,新中国成立后,大陆地区很少向外移民。70年代以后,出现了一个新的移民潮,到2008年,移民人数达到1000万以上,主要集中于发达国家。

——摘编自曹树基《中国移民史》(第六卷)等

根据材料一、二并结合所学知识,指出16世纪以来中国海外移民的特点。

材料一 明代自宣德以后,我国大部分省区发生过规模巨大的流民浪潮。这些流民的出现,其根本原因是皇族、勋戚、官僚地主通过赐田、投献、圈占等手段,侵占小农土地;苛重的赋役,使农民不堪重负而逃亡。其直接诱因是全国范围内大部分地区不时出现严重的自然灾害,迫使无数失去土地的农民扶老携幼、背井离乡,汇集成一股洪流,对当时社会产生重大影响。在此基础上,社会力量发生了新的洪流影响。在此基础上,社会力量发生了新的分化,传统的四民之说已经无法规范社会大发展下社会各阶层力量的新变化。正是在这种前提下,明人姚旅才重新提出了“二十四民”之说。所谓“二十四民”,就是在士、农、工、商、兵、僧之外,新添了“十八民”,有道士、医者、卜者、星命、相面、相地、小唱、优人等。这新增的“十八民”,全都是“不稼不穑”之民。“四民”或“六民”向“二十四民”的转化,显然在某种程度上反映了明代社会大流动的一种格局。

——摘编自陈宝良《明代社会流动性初探》

材料二英国在16—18世纪是一个社会流动尤其显著的社会。英国社会各个阶层在社会流动中表现出不同的特征:贵族的开放式单向度的;中间阶层向全社会成员开放,成为一个生机勃勃的社会阶层;社会下层逐渐向无产阶级过度,没新社会准备了一个重要的部件。这种频繁社会流动的一个主要表现是贵族构成发生变化。伊丽莎白统治时期,一共任命了18人,虽然贵族的总数基本不变,但是贵族的构成却发生了变化。伊丽莎白任命的18名贵族中,只有两人出生于老贵族家庭,绝大部分贵族都是新贵族。他们有非贵族阶层跻身贵族阶层,甚至一跃而成贵族。

——摘编自刘贵华《近代早期英国的大学教育与社会流动》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明代人口流动的主要特点及引起人口流动的原因。

(2)依据材料二和所学知识,概括近代英国人口流动的原因。根据材料一、二并结合所学知识,概括人口流动对中英两国产生的共同影响。

材料 欧洲移民大量涌入美国是从19世纪二三十年代开始,共出现过三次高潮。第一个高潮从1820年至1860年,移民总数达500万;第二个高潮从1860年至1890年,总数多达1000万;第三个高潮从1890年至1930年,移民人数猛增到2200万。

1940年,美国移民史研究先驱马库斯•李•汉森提出“拉力”说,认为19世纪的美国无异于巨大而富有魔力的磁铁,牢牢地吸引着欧洲各地的人们。英国经济学家布林利•托马斯提出“推力”说,认为欧洲传统经济的摧毁、频繁的革命与战争、人口的增长等对美国移民潮的推动作用要大得多。

——摘编自王英文《关于欧洲移民迁往美国的原因问题》

材料中两位学者提出了关于19世纪美国移民的不同观点。结合世界近代的相关史实,围绕材料中的一种观点进行论述。(要求:观点明确,史实充分,史论结合,逻辑清晰。)

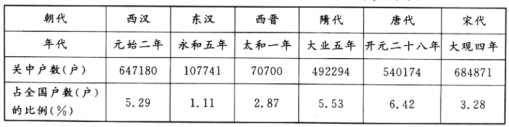

材料一 中国古代关中地区人口在全国总人口(户数)所占比例统计表(部分)

——摘编自唐杰等《中国古代核心城市变迁与雄安新区》

材料二 第二次鸦片战争后,汉口的英商、俄商建砖茶厂,雇佣了大量周边农村的农民。洋务运动企业和民营企业也多采取这种方式获得劳动力。甲午战争后,各地开始兴建专门技术学校。清末废科举,新式学.校遍及全国各主要城市,城市因此成为思想知识青年汇聚之地。民国初年,许多民营工厂的工人从外省农村招募而来。当民营企业进入稳定发展阶段后,便以零星的方式补充所需员工。这些新补充的员工多靠已在城市立足的亲友、同乡的介绍,寻求谋生之处。而企业也特别强调这种介绍的作用,以便管理。

——摘编自王跃生《近代中国人口的地区流动》

材料三 1985—1990年我国农村迁出人口为2130.11万人,占迁出总人口的62.48%。这些农村迁出人口主要选择迁入城市,占比为78.48%,其中选择迁向三大城市群(京津冀、长三角、珠三角)的人口为364.85万人。随后该数据逐年增加,在2005~2010年增长到3534.55万人,20年间增长了8.7倍。三大城市群迁入人口占全国迁移人口的比例也相应由改革开放初期的约30%提高到65%左右。

——摘编自王桂新《新中国人口迁移70年:机制、过程与发展》

(1)根据材料并结合所学知识,指出从西汉到宋代关中地区户数变化的趋势,分析影响这一时期户数变化的因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明中国近代前期农村人口大量流入城市的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括改革开放以来农村人口迁移的特点,并说明其影响。