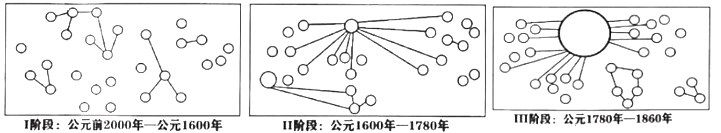

棉花:一部全球文化史棉花及棉织品的传播书写了一部棉花与人类互动的物质文化交流史,图1、2、3勾画出世界棉花种植者、制造商和消费者之间不断变化的空间安排。

——据(美)斯文.贝克特《棉花帝国》

(1)根据材料并结合所学知识,分析说明世界棉花产业的空间变化。

(2)结合所学知识,谈谈棉花贸易活动在近代世界文化交流中所扮演的重要角色。

| A.中日之间贡赐贸易加强 | B.日本蚕丝织造业有很大进步 |

| C.殖民扩张危及中日商贸 | D.中国民族资本得到长足发展 |

材料 拉姆古城是东非最古老且保存最完好的使用斯瓦希里语群体的定居,点。中世纪东非海滨独特的人文景观与自然风光,让阿拉伯商贾们青睐有加。15世纪上半叶,拉姆城已成为东非地区相对繁荣的一座海滨大都市。1506年,葡萄牙人开始独霸包括拉姆群岛在内的濒临印度洋的贸易,大肆进行航运垄断、征收关税和压制沿海贸易等。1652~1698年,阿曼人协助班图人夺回了东非地区的商业经营权。从此,以班图人为主体的沿海贸易秩序得到了恢复,这为各地商人提供了极大的便利。拉姆古城民众和来自印度的工匠们重新使用珊瑚石和红树木修建居所,东非土著人用当地盛产的象牙、龙涎香等物质交换来自印度洋的奢侈品一衣服和瓷器,或充当东非内陆人和阿拉伯及印度商人的中间人,开展跨族群间商业互动,这前后持续了百余年。繁荣的商业交往使拉姆古城的城镇格局发生了变化,社会快速发展。

——摘编自马和斌《拉姆群岛:跨族群多元文化交流交融的活化石》

结合中外古代史的有关知识,就多元文化交流与融合提出一个观点。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰)

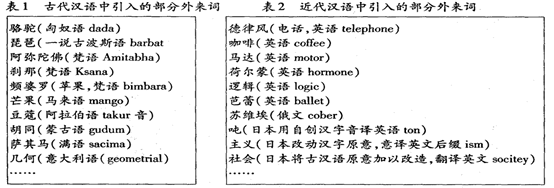

比较上表,结合所学知识,归纳古代到近代汉语种引入外来词两个方面的变化,并说明影响近代外来词变化的因素。

| A.工业文明与农业文明的碰撞交流 | B.广告文化蕴含着殖民主义 |

| C.宗教应当积极努力适应时代变化 | D.文明具有稳定性和内涵性 |

6 . 19世纪中期,博览会在中国般译作“赛奇会”、“炫奇会”等含有“奇技淫巧”之意的名称;从19世纪90年代起,朝野对博览会的经济功能愈加重视,博览会一词开始被更多地译为“赛会”。这一变化主要是因为( )

| A.西学东渐的深入 | B.洋务运动的开展 |

| C.民族工业的繁荣 | D.民族危机的加深 |

材料一 从16世纪开始,中西文化交流逐渐形成一股潮流。来华传教士将中国的文化典籍、科技工艺等输回欧洲,推动了西方文化对中国文化的融合和吸收。在18世纪动荡的欧洲面前,中国的道德哲学及开明君主专制更是为渴望改革的欧洲社会提供了实践依据。但是,到晚清时期,西方在华传教士和学者更加热衷于构造儒学与现代化不相容的逻辑。中国文化代表着束缚和停滞,而基督教才能带来一种崭新的生活。这种宣传在生物进化论在中国知识界广为传播的社会背景下,“西方思维方式(在中国)取得控制地位的日子一定会来到”的预言逐步变成了现实。

——摘编自吴礼明《17-19世纪中西文化的融合与分裂》

材料二 鸦片战争前后,国人对西学无统一称呼,多以“夷学”字称之。第二次鸦片战争后,一批有识之士对西方有了比较切实的了解,改变了对西方的偏见,加之有关条约明文禁止称西洋为“夷”,时人对西方文化比较广泛的称呼是“西学”。戊戌变法时期,西学之名日日见诸报刊,但也有人用“新学”概括西方文化,西学、新学之名并行不悖。庚子以后,越来越多的人乐于使用“新学”之名,新学与旧学被赋予了明显的价值判断色彩。

——摘编自熊月之《西学东渐与晚清社会》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明朝到晚清西方对中国文化的态度变化,并分析这种变化发生的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述“西学”在近代中国称呼变化所折射出的社会心理,并对这种社会心理作简要评价。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对中西文化交流的认识。

| A.标志英国开始进入近代社会 | B.源于英国工业革命的进行 |

| C.为英国社会转型创造了条件 | D.推动了人文主义思想下移 |

材料一 16世纪下半叶开始,太平洋作为联结欧洲、新大陆和东南亚、南亚的重要海上通道被纳入世界贸易网络。这条航道东起墨西哥西岸的阿卡普尔科,西至菲律宾的马尼拉,称为马尼拉大帆船贸易。马尼拉大帆船贸易由西班牙人开创和运营。经由马尼拉大帆船贸易路线流通的商品涉及诸多品类,最重要的是东运的生丝、丝织品和西输的美洲白银,因此它也被称为“丝—银贸易”。马尼拉大帆船把福建运来的以生丝与丝绸为主的明朝商品运往美洲等地。墨西哥人直接称之为“中国船”。马尼拉大帆船贸易编织出“以西班牙为主角的近代太平洋贸易网”。

太平洋贸易线路

| 时间 | 太平洋贸易线路 |

| 1565年 | 西班牙人奥古斯丁会修士乌尔达内塔首次探索出一条从菲律宾跨洋直达墨西哥阿卡普尔科港的航线,开始从菲律宾向墨西哥运销肉桂的贸易 |

| 1572年 | 中国与菲律宾马尼拉之间的直通贸易线开通, |

| 1573年7月 | 阿卡普尔科直通中国的马尼拉大帆船贸易开启,以中四为中心的环球贸易航线形成 |

材料二 随着18世纪下半叶大工业经济的逐渐兴起,工业生产反过来开始对商业贸易和销售市场提出直接的要求,转口贸易特别是垄断性转口贸易无法适应这一变化,其衰落和被新兴的自由贸易模式取代成为历史的必然。18世纪末,当世界经济从商业资本主义向大资本控制下的大工业和蓬勃发展的国际贸易相结合的工业资本主义过渡、开始出现“真正的世界经济”之时,受西班牙和欧洲商业资本支配的马尼拉大帆船贸易却逆势衰落,并最终消失。

——以上材料均摘编自王华《海洋贸易与北太平洋的早期全球化》

根据材料一、二并结合所学知识,指出马尼拉大帆船贸易得以开辟的原因,并分析马尼拉大帆船贸易的意义。

材料一 英法美德四国在世界贸易中所占的比重(%)

| 时间 | 英国 | 法国 | 美国 | 德国 |

| 1870年 | 24.5 | 12 | 9.1 | 6 |

| 1913年 | 15 | 8 | 11 | 13 |

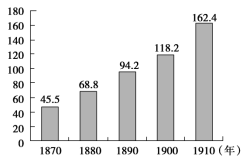

材料二 1870—1910年世界贸易总额变化(单位:10亿法郎)

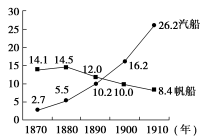

材料三 1870—1910年世界船舶吨位数(单位:百万吨)

材料四 世界工业生产指数(以1913年为100)

| 时间 | 1850年 | 1870年 | 1890年 | 1900年 | 1913年 |

| 指数 | 9 | 20 | 41 | 59 | 100 |

(2)根据材料三、四并结合所学知识,简述促进世界贸易发展的主要因素。