1 . 法律是国家的治理工具,人类社会因法律建立起来的秩序而稳定,法律也因此成为人类社会不可或缺的文明成果之一。某校历史社团开展法律专题学习,设计活动如下:

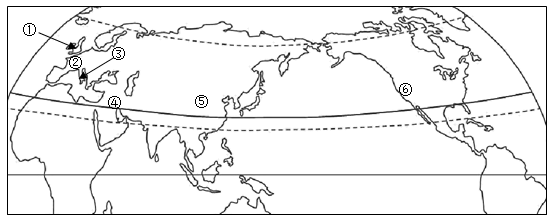

1.活动一:寻找法律成果。将下列法律成果的诞生地与世界轮廓图中的位置相对应。(填写字母) |  |  |

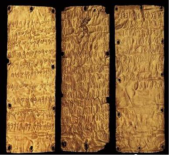

| A.《唐律疏议》 | B.《汉谟拉比法典》 | C.《十二铜表法》(部分) |

|  |  |

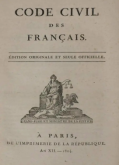

| D.《联合国宪章》 | E.《大宪章》 | F.《法国民法典》 |

①

2.活动二:揭示法律意志。请依据下列要求,对上述法律进行归类

(1)旨在维护古代君主专制统治的是

(2)明确保障私有财产和个人权利的是

3.活动三:感悟法律与法治。将下列表格中的史事与相应的国家法律机构相匹配。(填写字母)

A.制宪议会 B.陪审法庭 C.临时参议院

D.工兵代表苏维埃 E.全国人民代表大会

| 史事描述 | 法律机构 |

| (1)公元前399年判处苏格拉底死刑 | |

| (2)1789年颁布《人权宣言》 | |

| (3)1912年通过《中华民国临时约法》 | |

| (4)1917年选举列宁为人民委员会主席 | |

| (5)1954年颁布《中华人民共和国宪法》 |

材料一 现代宪法宣誓制度脱胎于带有宗教色彩的宣誓仪式,并在现代法治精神的引领下逐渐成为宣扬宪法文化的支撑制度。宪法宣誓制度的雏形可追溯至英国1215年的《大宪章》,近现代西方国家的宪法宣誓制度借鉴了英国《大宪章》的立法思想,纷纷将宪法宣誓作为一项基本制度沿袭下来,宪法宣誓制度必须遵循极为严格的程序,彰显出宪法宣誓的庄严性,这种仪式化功能唤醒、激发和强化了人们内心对宪法遵从的观念,真正在内心对宪法产生认同和依赖,从而信仰宪法。“通过宣誓仪式,生存的世界和想象的世界借助于一组象征形式而融合起来,变为同一个世界,而它们构成了一个民族的精神意识”。宪法宣誓的誓词就是将参与宣誓的国家领导人及公职人员的职责宣告于世,并遵照宪法对其职责予以约束,公民个人权利意识的觉醒、自由、独立、民主等理念逐渐成为个人权利诉求的重要内容,资产阶级也将这些个人权利诉求作为宣扬内容,因此获得民众的广泛支持。

——摘编自赫然 王鑫磊《西方宪法宣誉制度给我国的启示》

材料二 中国共产党党员干部就职宣誓主体涵盖从中央到基层各类群体,大多数西方国家的就职宣誓仪式带有宗教色彩,但中国共产党党员干部的就职宣誓是一种宣扬政党政治理念的政治仪式,体现了对中国共产党红色文化的政治传承。通过党员干部的就职宣誓可以确保就职宣誓人员时刻受到宪法的警示、内心的约束和人民的监督,进而让宣誓人员真正做到恪尽职守、廉洁奉公和全心全意为人民服务的宗旨和目的,更是中国特色社会主义国家法治建设的发展需要。中国共产党自诞生之日起就把马克思主义写在自己的旗帜上,把马克思主义、共产主义信仰看作是共产党人的命脉和灵魂,党员干部就职宣誓也可以更好地重塑他们的责任心和使命感。

——摘编自王艳卓《中国共产党党员干部就职宣誓制度研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西方国家实行宪法宣誓制度的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明中国共产党党员干部就职宣誓制度的特点和意义。

材料一 《唐律疏议》对刑讯的条件、过程、手段等作了严格的限制。《断狱律》明确规定:"诸应讯囚者,必先以情,审察辞理,反复参验,犹未能决,事须讯问者,立案同判,然后拷讯。违者,杖六十。"在审判过程中,《断狱律》按《疏》引《狱官令》:"察狱之官,先备五听,又验诸证信。”即审判采用“五听”方式,外加其他证据,方能断案。对于死刑的执行,须三次奏请皇帝考虑,皇帝批准后,过三日执行,如果不复奏而擅自处决死刑犯,要处以流罪三千里的重罚。唐律在刑讯的适用对象上作了一定的限制,如对享有议、请、减以及七十岁以上十五岁以下、废疾、孕妇等不得刑讯。《唐律疏议》发展了汉律以来“亲亲相首匿”的司法原则,将“相隐”从“亲亲”扩大到“同居”范围,即除了谋反、谋大逆、谋叛等大罪外,同财共居之人可以相互隐瞒罪行而不负刑事责任。

——摘编自李忠建、朱学英《〈唐律疏议〉司法伦理思想探究》

材料二 法制创建新时期(1978—1997年)的“司法为民”理念和陕甘宁时期(1937——1949年)的“新民主主义司法理念”在内容上有许多相似之处。在某种意义上,我们甚至可以把这一时期的司法理念看作陕甘宁时期司法理念的延续和升华。陕甘宁时期坚持"法律为政治服务的工具论",在国家生活中,法律与党的政策相比,法律要无条件地服从党的政策,法律是实现党的奋斗目标的工具。法制建设新时期中国共产党则提出了要树立法律的至上地位,宪法和法律要成为国家大法,整个国家要依法而治,法律高于官员的权力,不得以言代法、以权压法,以宪法的形式承认了法律拥有最高的权威和神圣的地位。陕甘宁时期认为法律是统治阶级意志的体现,因此法律要为阶级斗争服务。随着改革开放后社会形势的变化,这一时期更强调法律为经济建设服务,法律要切实保障改革开放的顺利进行。

——马毓晨《中国司法理念的变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐代司法理念的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析“陕甘宁时期”与“法制创建新时期”司法理念差异的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,从中国司法理念发展的历程中概括启示。

材料一 中国传统法律体系的最大特色就是法以礼为灵魂,这种以礼为原则的法律体系是被后人称为至圣先师的孔子总结了西周“礼治”经验后于2500年前创建的。孔子将法与礼所能达到的不同社会治理效果作了比较:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格”,由此看来,以理(礼)服人的“王道”显然要优于以力(法)制人的“霸道”。孔子认为依附于“礼治”的法律只有维护忠、孝、节、义,才具有惩恶扬善的功效,当人情、道德与法律相抵牾时,永恒的人情、道德是不可改变的,可变的只是法律。孔子追求的是“以礼治国”,有两个显著的标志,一是“胜残去杀”,消除了暴力的统治方式——法律,社会治理依重教育;二是将社会的和谐而不是公正放在首位,以达到礼让“无讼”的境地。孔子认为在治国中,“人”的作用远远重于法律,“善人为邦百年,亦可以胜残去杀”,“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从”。

——摘编自马小红《礼治、法治之辩》

材料二 改革开放二十多年来,我国高度注重法制建设,已制定宪法和现行有效法律(截至2010年)共237件、行政法规690多件、地方性法规8600多件,保护改革开放和人民群众的基本利益。

——摘编自赵惜兵《中国特色社会主义法律体系发展历程的全景回顾》

材料三 制定和实施宪法,是人类文明进步的标志,是人类社会走向现代化的重要支撑。中国共产党登上中国历史舞台后,经过艰辛探索和实践,成功在中华大地上制定和实施具有鲜明社会主义性质的宪法、真正意义上的人民宪法,在我国宪法发展史乃至世界宪法制度史上都具有开创性意义,为人类法治文明进步贡献了中国智慧、中国方案。

——摘编自习近平《谱写新时代中国宪法实践新篇章》

(1)根据材料一,概括中国古代传统法律体系的特点。

(2)根据材料二,概括改革开放以来法制建设的特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,扼要说明现代中国人民宪法发展的历程。

材料一 18世纪末法国工业革命蓬勃开展,但经济发展受到原有的封建制度极大的阻碍。全国法律体系极不统一,这引起了新兴资产阶级的强烈不满,他们要求废除封建法律制度并建立促进资本主义经济发展的新型法律制度。1804年拿破仑政府颁布《法国民法典》,法典明确表述了个人主义、自由主义的民法原则,这与自由竞争的经济条件相适应。同时,法典保持了革命的精神但又放弃了革命时期采取的激进措施,甚至回到传统原则。在法典中,没有总则和过多的抽象概念,实际规范简洁明确。法国民法典是资本主义社会第一部民法典,它开了近代民事法律法典化的先河,对许多资本主义国家及其殖民地附属国的民法也有深远影响。

——摘编自何方宁《浅议<法国民法典>的立法特点及其对我国民法典制定的借鉴意义》等

材料二 我国民法典在充分借鉴比较法的经验基础上,立足于中国国情,在体系构建方面作出了重要的创新。我国民法典没有采纳大陆法系国家经典的“三编制”或“五编制”的体系,而采取七编制,即由总则、人格权、合同、物权、婚姻家庭、继承、侵权责任七编组成。增设了人格权编与侵权责任编,以民事权利为红线构建民法典体系。这些都是中国民法典的重要特色,也是对世界民法典编纂的重要贡献。

——摘编自王利明体系创新·中国民法典的特色与贡献》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括法国民法典的颁布背景及特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析中国民法典编籑的意义。

(3)根据上述材料并结合所学知识,概述你从法国和中国法制建设中得到的启示。

材料一 中国传统法律体系的最大特色就是法以礼为灵魂,这种以礼为原则的法律体系是被后人称为至圣先师的孔子总结了西周“礼治”经验后于2500年前创建的。孔子将法与礼所能达到的不同社会治理效果作了比较:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格”,由此看来,以理(礼)服人的“王道’’显然要优于以力(法)制人的“霸道”。孔子认为依附于“礼治”的法律只有维护忠、孝、节、义,才具有惩恶扬善的功效,当人情、道德与法律相抵牾时,永恒的人情、道德是不可改变的,可变的只是法律。孔子追求的是“以礼治国”,有两个显著的标志,一是“胜残去杀”,消除了暴力的统治方式——法律,社会治理依重教育;二是将社会的和谐而不是公正放在首位,以达到礼让“无讼”的境地。孔子认为在治国中,“人”的作用远远重于法律,“善人为邦百年,亦可以胜残去杀”,“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从”。

——摘编自马小红《礼治、法治之辩》

材料二 孟德斯鸠所言,“在民法的慈母般的眼里,每个个人就是整个国家”。但是,民法法典化的本质正是政治运动,始于18世纪晚期的欧洲法典化潮流无不服务于各种政治目的。法国民法典成为法国革命的皇冠,巩固和实现了自由、平等、博爱等革命理念;意大利民法典直接促进了亚平宁半岛的统一;奥地利民法典迅速将奥匈联结整合,这些国家皆通过法制统一促进了民族国家的建立。

——摘编自张亮《世界史中的民法典与新中国民法典的编撰历程》

材料三 制定和实施宪法,是人类文明进步的标志,是人类社会走向现代化的重要支撑。中国共产党登上中国历史舞台后,经过艰辛探索和实践,成功在中华大地上制定和实施具有鲜明社会主义性质的宪法、真正意义上的人民宪法,在我国宪法发展史乃至世界宪法制度史上都具有开创性意义,为人类法治文明进步贡献了中国智慧、中国方案。

——摘编自习近平《谱写新时代中国宪法实践新篇章》

(1)根据材料一,概括中国古代传统法律体系的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代欧洲民法法典化潮流形成的原因及其影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,扼要说明现代中国人民宪法发展的历程。

材料一 《唐律疏议》颁布于唐高宗永徽二年,《法学阶梯》制定于查士丁尼皇帝期间。这两部分别代表古代东方与西方法律秩序的著名法典,其历史命运却有所不同。在近代东亚法律变革以前,以《唐律疏议》为代表的中华法系一直是整个东亚地区实际运行的法律体系;而《法学阶梯》逐渐湮灭在欧洲中世纪的历史尘埃中。当人类开始走出中世纪迈向近代时,它们的命运又发生了变化;《法学阶梯》以及罗马法的其他部分被重新发现并开始复兴;19世纪中后期起,中华法系从外围开始瓦解。

——摘编自张中秋《中华法系与罗马法的原理及其哲学比较》

材料二 1911年,清政府编纂完成的《大清民律草案》在法典结构、原则、制度与内容都与1900年《德国民法典》有诸多相似,是我国第一部近代民法典。1930年,《中华民国民法》施行,沿袭《大清民律草案》编纂体例。中华人民共和国成立伊始,引入苏联民法理论,制定民法典。其后经过五次编纂修订,2020年,《中华人民共和国民法典》完成立法程序,它在法典的体系、原则、制度与内容诸多方面都有超越之处。

——摘编自王立民《中国百年民法典编纂历程与启示》等

(1)根据材料一并结合所学知识,分析《唐律疏议》为代表的中华法系和《法学阶梯》为代表的罗马法命运不同的原因。

(2)根据材料二,概括中国近现代民法典编纂的特点,并结合所学知识,说明《中华人民共和国民法典》颁布的意义。

材料一 宗族内部自治以宗族习惯法为基本依据,这种习惯法以族规的形式得到表现。有关族产管理和宗族内部亲属、继承、土地、借贷等多方面的民事关系,构成习惯法的重要内容。宗族在族长的领导下,按照族规规定的方式运作,而当内部发生纠纷时,族人会依族规调解,调解不成时,由族长召集全族或族内头面人物听取双方意见,然后进行劝告,最后公断是非。对于违反族规的行为,宗族可以依族规进行处罚,其处罚方式有:训斥、罚站、罚跪、罚款、扣发“分赡”、责打、削族、鸣官,甚至处死。但是族规对于族人的约束更重要的是表现在族人对宗族的认同感上,宗族作为一个对族人无论在精神上还是在物质上都具有归属感的群体,其对族人行为的道德评价具有巨大的约束力量。

——摘编自李力《清代法律制度中的民事习惯法》

材料二 调研结果显示,“运用民俗习惯解决纠纷,当事人的接受程度高达98%。”调研还显示,习惯法在解决传统民间民事纠纷如彩礼返还纠纷、财产继承纠纷、宅基地纠纷、相邻权纠纷等方面发挥着重要作用。“71%的受访法官认为,民俗习惯在某些情况下比成文法更能有效地解决纠纷。”此外,各地法院也积极探索习惯法在司法实践中的运用,结合本地实际,发现和挖掘本地的习惯法价值。如山东省淄博市淄川区杨寨法庭努力创造调解环境,尽可能多用道德、习俗和舆论等老百姓乐于接受的方式来解决问题。陕西省安康市汉滨区法院运用善良风俗调解解决的纠纷有2100起,占审结案件总数的28%。案件涉及返还彩礼、赡养、精神损害赔偿、分割家庭共有财产等方面。

——摘编自钟春《现状与未来:我国习惯法的司法适用》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析清代民事习惯法的特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括与清代民事习惯法相比,当代习惯法应用的不同之处,并简析其作用。

| A.保证了工业化战略的实施 | B.完善了社会主义基本制度 |

| C.促进了党的工作重心转移 | D.有利于国家民主法制建设 |

| 第一条废除包办强迫、男尊女卑、漠视子女利益的封建主义婚姻制度。实行男妇婚姻自由,一夫一妻、男女权利平等、保护妇女和子女合法利益的新民主主义婚姻制度…… 封建婚姻制度有三个特点: 第一个特点是包办强迫。在旧社会里,青年男妇的婚姻…… |

| A.①③ | B.②③ | C.②④ | D.③④ |