材料一

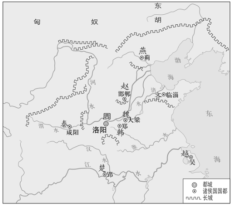

图1 战国形势图 图2 秦朝形势图

(1)指出图1、图2长城空间分布发生的主要变化,并结合所学知识简要说明其原因。

材料二 长城原是古代中国农牧业的分界线,康熙中后期,随着内地土地紧张,塞外遂成为北方各省百姓的重要去处。热河以北,清初并无汉人,到乾隆49年,汉民增加到55万人,到道光五年,增到88万,长城沿边已经形成蒙汉杂处的半农半牧区,甚至出现了“开垦地亩较多,牧场较少”的新格局。为了加强对蒙古地区汉族移民的管理,清廷在汉民聚居地建立厅县等行政机构。和以往游牧风气影响中原不同,清代,农耕文化处于积极进取地位,随着“内地民人渐集,汉文风气一开”, 是时,蒙人“起用汉名”“学习汉字文艺”已蔚然成风,“蒙古游牧为生,初多肉食,近以汉民北耕,亦甘食五谷”。蒙古与内地逐渐出现了意义深远的一体化趋势。

——摘编自刘凤云等《论清代中国北部的农耕文化及游牧文化》

(2)根据材料二,指出清前中期长城沿边地区农牧业生产格局的变化,并结合所学,分析其影响。

材料三 20世纪20年代末国内著名报刊《良友》写道:“在现代物质竞争中,西方每占优势。……虽然中国建造长城时,美洲还没被发现,可惜今日长城老而无用了。”30年代初长城抗战爆发后,在各大新闻媒体的报道下长城被赋予了新的“身体”,出现了人的长城,铁血的长城等观念。1935年田汉在《义勇军进行曲》中写道:“把我们的血肉,筑成我们新的长城”,意在重新唤起民众对于长城抗战的记忆。长城由此升华为一座更具精神意味的、新的长城。

——摘编自吴雪杉《长城:一部抗战时期的视觉文化史》

(3)根据材料三,概括20世纪二三十年代国人对长城态度的变化,结合所学知识分析变化的原因。

| A.民族交融历史趋势加强 | B.中央政府对西域管辖的开放 |

| C.“华夏认同”观念的深化 | D.凝聚着国家统一的必然因素 |

材料一 历史研究应“爬梳剔抉”,坚持有一分材料说一分话,人类历史演变留下了丰富多彩的历史史料,而这些史料都包含着丰富的历史信息,我们可以借助这此信自土接近历史的真相。

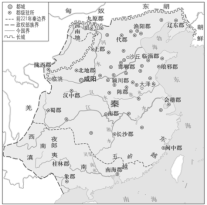

图片1交河故城 图片2唐朝《职贡图》 图片3唐蕃会盟碑

材料二 在中央集权制度之下,允许多种类、多层次的管理制度与多种类型的社会经济文化制度的并存,是中国传统政治制度的主要特征,也是保证中国数十个发展既不平衡,经济文化又有很大差异的民族能够统一于一个国家之内的重要原因。

——摘自张岂之著《中国历史十五讲》

(1)依据材料一并结合所学知识,分别说明各图片所包含的历史信息。

(2)概括材料二核心观点,并结合所学清代前期历史相关知识加以分析。