材料一

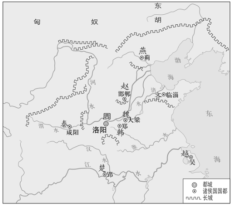

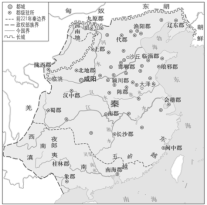

图1 战国形势图 图2 秦朝形势图

(1)指出图1、图2长城空间分布发生的主要变化,并结合所学知识简要说明其原因。

材料二 长城原是古代中国农牧业的分界线,康熙中后期,随着内地土地紧张,塞外遂成为北方各省百姓的重要去处。热河以北,清初并无汉人,到乾隆49年,汉民增加到55万人,到道光五年,增到88万,长城沿边已经形成蒙汉杂处的半农半牧区,甚至出现了“开垦地亩较多,牧场较少”的新格局。为了加强对蒙古地区汉族移民的管理,清廷在汉民聚居地建立厅县等行政机构。和以往游牧风气影响中原不同,清代,农耕文化处于积极进取地位,随着“内地民人渐集,汉文风气一开”, 是时,蒙人“起用汉名”“学习汉字文艺”已蔚然成风,“蒙古游牧为生,初多肉食,近以汉民北耕,亦甘食五谷”。蒙古与内地逐渐出现了意义深远的一体化趋势。

——摘编自刘凤云等《论清代中国北部的农耕文化及游牧文化》

(2)根据材料二,指出清前中期长城沿边地区农牧业生产格局的变化,并结合所学,分析其影响。

材料三 20世纪20年代末国内著名报刊《良友》写道:“在现代物质竞争中,西方每占优势。……虽然中国建造长城时,美洲还没被发现,可惜今日长城老而无用了。”30年代初长城抗战爆发后,在各大新闻媒体的报道下长城被赋予了新的“身体”,出现了人的长城,铁血的长城等观念。1935年田汉在《义勇军进行曲》中写道:“把我们的血肉,筑成我们新的长城”,意在重新唤起民众对于长城抗战的记忆。长城由此升华为一座更具精神意味的、新的长城。

——摘编自吴雪杉《长城:一部抗战时期的视觉文化史》

(3)根据材料三,概括20世纪二三十年代国人对长城态度的变化,结合所学知识分析变化的原因。

| A.解决了明朝内陆边疆的危机 | B.提高了朝贡贸易的地位 |

| C.顺应了民族关系发展的趋势 | D.调整了农牧经济的格局 |

材料一 汉朝对西南边疆地区的统治主要是通过控制当地的部落首领或酋长来实现的。这一政策被此后的中原王朝相继沿用,地方大姓、“夷帅”、羁縻府州等西南边疆历史要素都是该治策的具体体现。元朝在此基础上,进一步创设“蒙夷参治”制度。明代将元朝的“蒙夷参治”发展为“土流并治”的治理思想,使其普遍运用于西南边疆地区。清因明制,大体皆如此,在西南地区的基本治策是:以土官“钤制”地方,再以流官对土官进行“弹压”。

——摘编自张楠林《明清时期云南“土流并治”管理模式与边疆治理逻辑》

材料二 中国近代民族主义是在吸收西方民族主义精要与本土思想精华的基础上逐渐丰富完善的。

特别是在义和团运动失败之后,以民族国家观念和主权意识为基调的近代民族主义则逐渐流行,成为反抗西方入侵的新的思想资源。它推动中国人修正陈旧的国际观,转变为现代意义上的世界意识,认为中国不过是世界普通的一员。它把批判锋芒直指中国自身的问题,认为内部问题是危机加深的深层原因,把了解西方、向西方学习当作自强的出路。

——摘编自张鸿石《论近代民族主义与中国外交》

材料三 英国率先创建了现代民族国家。一方面,民族国家产生了国家利益的概念,有着民族利己主义的特征,成为西方帝国主义的源头和帝国主义战争的策源地;另一方面,英国创建的民族国家又产生了一种与中世纪不同的现代民族意识:这种意识首要和最重要的东西就是作为一个独立个人的尊严。它攻击封建主义的实践以及帝国暴君的压迫,并宣布人民的主权以及所有的人民有权决定其自身的命运。

——摘编自陈晓律《欧洲民族国家演进的历史趋势》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉代之后封建王朝管理西南边疆地区的政策。(2)据材料二、三,分析中英民族主义内涵的区别。

| A.民族交融历史趋势加强 | B.中央政府对西域管辖的开放 |

| C.“华夏认同”观念的深化 | D.凝聚着国家统一的必然因素 |

| 内容 | 事件用语 | 文书用语 | 对外政策 | 机构 | 仪式用语 |

| 举例 | 夷、红毛、藻属、西洋 | 诏敕、谕旨、表 | 怀柔贸易管制 | 理藩院、礼部 | 三跪九叩、朝贡、赐、接见 |

| 数量和比例 | 185个,占74.9% | 5个,占2% | 2个,占0.8% | 6个,占2.4% | 49个,占19.8% |

| A.强烈抵制西学东渐的趋势 | B.以天朝上国姿态自居 |

| C.外交具有近代国际化特征 | D.对外交往呈现多元化 |

| A.推进制度趋同以巩固国家统一 | B.变革司法体系以维持羁縻统治 |

| C.实行因俗而治的边疆治理政策 | D.消弭少数民族同中原文化差异 |

| A.统一多民族国家日益巩固 | B.马匹在战争中的地位下降 |

| C.各民族之间差异逐渐缩小 | D.茶叶生产格局的时代变化 |

材料一 华夏国家、民族从春秋战国起就逐渐加快了它的一体化进程。这种一体化进程打破“邦国”、“宗族”壁障,使国家、人民不论在政治制度、个人身份、族类从属上都发生极大变化。

——摘自李禹阶《华夏民族与国家认同意识的演变》

材料二 汉初,汉高祖赠送黄金、丝绸给匈奴,开始采取“和亲”政策以谋求和平。汉文帝时,匈奴黄当、桀龙二人来降,朝廷册封二人分别为弓高侯和襄城侯。汉武帝时期,汉军三次打败匈奴后,于其地建置酒泉、武威郡,嗣后又从中分置敦煌、张掖二郡。

——姚大力《河西走廊的几个古地名》

材料三 唐朝太宗时,征伐平定突厥,西北诸蕃及蛮夷稍稍内属,朝廷拜其首领为都督、刺史、将军等,并赠予大量帛与彩缎。唐先后在西北设安西、北庭都护府,加强对西域的管辖。唐太宗赐婚给突厥首领等赐婚事例,达十余次之多。

——吕思勉《白话本国史》

材料四 元朝对边疆的控制在以前朝代的基础上更为强化。漠北设宣慰司都元帅府,后升为岭北行省。这一地区没有州、县建置,实际基层行政单位仍然是蒙古社会中传统的千户、百户组织。元廷大批签发内地军民前往漠北屯田,并在一部分蒙古牧民当中传授耕作技术,使得漠北地区农业生产取得突出成就。……云南地区设置行省,多用土官任职,可世袭。第一任行省长官在云南“教民播种,为陂池以备水旱,创建孔子庙……由是文风稍兴”。吐蕃作为单独的大行政区,由中央宣政院直接统辖,元朝皇帝信奉吐蕃喇嘛教,尊喇嘛教萨斯迦派僧侣为帝师,吐蕃官员皆由宣政院或帝师荐举,皇帝予以任命。

——摘编自袁行霈《中华文明史》第三卷

(1)根据材料一并结合所学,概述春秋战国时期我国民族关系的发展变化。

(2)根据材料二、三,概括西汉和唐朝政府巩固北部边疆的相同措施。

(3)依据材料四概括元代边疆治理的特点,分析元代边疆治理措施的积极影响。