材料一 大历十四年(779年)年末,杨炎上奏德宗皇帝,请求改“租庸调制”为“两税法”,并取消各种杂税。建中元年(公元780年)正月初一、德宗正式下诏,实行“两税法”。“两税法”是地税和户税合二为一的一种税收制度,除此原来的租、庸及杂徭等全部免掉,纳税项目比以前减少,纳税时间明确集中,夏季税收的纳税期限最迟在六月底以前,秋季税收的纳税期限最迟在十一月底以前,便于农民缴纳和政府征收管理。“两税法”以贫富为差,殷富者多交,贫穷者少交,贫富的划分标准主要看资产的多寡,开辟了主体税种资产化的先河。后世的税制改革,基本上沿着“两税法”改革的方向进行。

——摘编自郭祥《古代重大财税改革与营改增的共性》

材料二 按照清初制度,民间男子十六岁至六十岁的称“丁”,而女子和未成年的男子统称为“口”,丁与口都记录在“户”上。清初制度要求成丁为国家服徭役,徭役可折算成白银,以代役银的形式缴纳给国家,这就是丁银。而丁银征收在后期成为压在贫苦百姓头上的一座大山。大批农民无法忍受丁银不均的负担,被迫选择反抗或逃亡。清政府于康熙五十一年(1712年)实行“盛世滋生人丁永不加赋”政策。“永不加赋”政策,固定了丁银赋税总额,并为后期推行“摊丁入亩”制度创造了有利的条件。康熙年间,手工业逐渐由家庭作坊发展为独立的工场,城镇商业日渐繁荣,吸引着大批农民弃农从工。清政府难以控制越来越多的流动人口,赋税征收出现困难。雍正时,“各省库项亏空动盈千万两”,倒逼清政府改革赋税制度。康熙末年已在广东、四川、直隶等地试行的“摊丁入亩”政策就此在全国范围内正式登上了历史舞台。

——摘编自王郁琛《“摊丁入亩”制度的历史透视与现实启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出两税法的特点。(2)根据材料二、分析“摊丁入亩”政策实施的历史背景,并结合所学知识,指出中国古代赋役制度的演变趋势。

材料一明万历四十六年(1618)至崇祯四年(1631)辽饷结构表

注:明万历末年,为应对辽东战事而加派赋税,称“辽饷”。

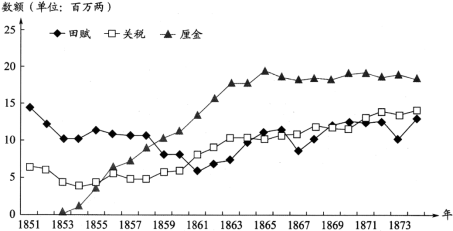

材料二清咸丰同治时期(1851—1874)主要财政收入趋势表

注:清咸丰年间,“盐引停运,关税难征,地丁钱粮复间因兵荒而蠲免(注:免除)缓征”。清政府为镇压太平天国,在国内交通要道设立关卡,依商品数量或价值加征约百分之一的税,称为“厘金”。

(1)明代为应对辽东战事、清代为镇压太平天国而筹措军费。阅读上述材料,指出两者增加军费的主要来源有何不同。(2)结合材料及所学,概括19世纪60—70年代清政府财政收入结构变化的总体趋势,并分析导致这一趋势的原因。

材料一 唐朝前期的租庸调制,是在均田制的基础上制定的,是以“人丁为本”的赋税制度。其课税对象一是田(纳粟或稻),二是户(纳绢或麻),三是身(纳绢或布代役)。天宝年间,不堪兵役和赋税负担的农民大量脱籍逃亡,朝廷控制的纳税人口减少,赋税收入受到影响。同时,户籍失实,赋役混乱,官吏趁机作弊从中渔利。这样,租庸调制无法继续存在下去。为此,杨炎建议推行两税法。户口不再分为主户和客户,一律编入现在居住的州县户籍,按照贫富差异征收赋税,具体表现为依户等高低纳钱,依田亩纳米粟。夏、秋两季征之。其中租庸调、杂徭役悉数减省。

——摘编自白寿彝《中国通史》

材料二 康熙五十一年(1712),颁发谕旨,将全国丁税总额基本加以固定,以后滋生人丁,永远不再征税。雍正初年,令各省将丁口之税摊入地亩,按每地银一两摊丁银若干计算,一起输纳征解,称为“摊丁入亩”制度。与此同时,又陆续将匠班银、盐钞银、渔课钞等其他赋役也合并到田赋银中征收,地丁银成为主要财政收入。摊丁入亩制度的基本原则是“因田起丁,田多则丁多,田少则丁少”,而且“无论绅衿富户,不分等则,一例输将”,平均了赋役负担,较为公平合理。清初以来各地多种多样的赋役制度得以统一,南北方的赋役负担渐趋平衡,无地少地的佃农、手工业者、小商人、自耕农等基本上摆脱丁银的“赔累”,负担减轻,有了更多的迁徙流动自由。此后,清政府的地丁收入逐年增加,成为清王朝赖以存在的重要物质基础。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料一结合所学,比较两税法与租庸调制的不同,分析两税法推行的原因。(2)依据材料二,概括清朝前期赋税制度的特点,分析其影响。

材料一 春秋战国时期,封建制度(分封制)崩解后,代之而起的,是编户齐民的制度。齐民,是许多地位相同的百姓,在统治阶层的统治下,有一定的身份,其权利为国家法律所保护,同时他们也必须承担交税赋役的义务。齐民是隶属于国家统治机构的百姓,是这一个庞大共同体的成员,但他们并不能分享共同体的主权。主权是属于统治阶层的,并不属于编户齐民的百姓臣民。

——摘编自许倬云《万古江河:中国历史文化的转折与开展》

材料二 由于商品经济的发展,均田制下按丁计征的租庸调制越来越不适应社会的发展。由于国家对农民的压迫严重,不堪重负的农民宁愿依托地主也不愿重回自己的家园。逃户现象成为唐代中叶时国家极为头痛的问题,故政府为了增加财政收入,实行以资产为宗的两税法。国家放松了对农民的人身控制,承认了乡村社会的土地租佃和土地买卖。在租佃制下,佃农与地主是一种互相依赖的经济契约关系,他们在法律身份上是平等的。

——摘编自曹端波《唐代土地制度的转型与农民身份地位的变化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代编户齐民制度的主要功能。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析唐代实行两税法的历史作用。