材料一 19世纪30年代初的英国,霍乱等流行病肆虐,一些统计学家、医生和其他民间有识之士,开始用他们的专业技术、理性思维和人道主义精神,领导了30—40年代的公共卫生改革运动,推进了公共卫生改革进程。他们较早利用调查和数据方式对社会卫生状况进行研究,向民众普及公共卫生知识,也号召民众以向议会提交请愿书的方式,来推动公共卫生的立法进程。一些志愿团体,关注工人的住房、清洁等状况,将公共卫生及改革的理念传递给工人。1848年的霍乱爆发,推动英国中央政府通过了《1848年公共卫生法》,成立了中央及地方相关卫生部门,标志着英国近代公共卫生迈入了制度化轨道。

——摘编自张晶晶《19世纪30—40年代英国公共卫生运动中的医学争论研究》

材料二 为抵御美国细菌战,1952年,中央人民政府政务院决定成立中央防疫委员会(后改称“中央爱国卫生运动委员会”),领导和组织反细菌战,加强防疫宣传工作。接着,全国各地成立了防疫委员会。全国人民迅速掀起了以反对美国细菌战为中心的人民防疫运动。当时主要任务是消灭传播鼠疫、霍乱等传染病的病媒害虫,被人民群众称为“爱国卫生运动”。截至1952年底,全国清除垃圾、粪便等1.6亿多吨,许多地方的卫生面貌焕然一新。1956年,中共中央把爱国卫生运动写进农业发展纲要,标志着爱国卫生运动开始从突击性的运动向经常性运动转变,从粉碎细菌战向消灭疾病转变,从保家卫国向移风易俗、改造国家转变。

——摘编自肖爱树《被WHO誉为“中国的国宝”:新中国的爱国卫生运动》

(1)根据上述材料并结合所学知识,分别简述中、英两国公共卫生运动产生的背景。

(2)根据上述材料并结合所学知识,概括中、英两国公共卫生运动的异同。

材料一 新中国成立初期,全国血吸虫病患者约1000万人,约1亿人民受到威胁,江西省余江具是当时的重灾区。1956年2月,毛泽东在最高国务会议上发出了"全党动员,全民动员,消灭血吸虫病"的战斗号召。在各级党组织统一领导下,余江县采取科学防治、中西医结合、全民动员、群防群治、因地制宜等策略,结合农田改造和水利建设,大力开展消灭血吸虫的宿主——钉螺的群众运动。1958年6月30日,《人民日报》报道了余江县首先消灭血吸虫病的喜讯。

——摘编自班和《20世纪50年代党领导消灭血吸虫病的历史经验》

材料二 毛泽东得知余江县消灭血吸虫病的喜讯后,写下《七律二首·送瘟神》∶其一绿水青山枉自多,华佗无奈小虫何!千村薜荔人遗矢,万户萧疏鬼唱歌。

坐地日行八万里,巡天遥看一千河。

牛郎欲问瘟神事,一样悲欢逐逝波。

其二春风杨柳万千条,六亿神州尽舜尧。

红雨随心翻作浪,青山着意化为桥。

天连五岭银锄落,地动三河铁臂摇。

借问瘟君欲何往,纸船明烛照天烧。

注∶两首诗分别是毛泽东对新中国成立前、后两个时期治理血吸虫病不同效果的描写。

(1)分析余江县能消灭血吸虫病的原因。

(2)简要赏析毛泽东的《七律·送瘟神》。

材料一 18世纪中叶后,大量农村人口向城市迁移,工商业城市人口骤增……英国依然遵循着自中世纪以来的自治及自由放任的传统,这种与现实社会脱节的地方管理使公共卫生更加恶化……医疗卫生改革者查得威克提出应设立一个中央政府部门承担公共卫生的基本责任等建议……1838年霍乱病再度流行,这终于使政府开始意识到卫生问题的严重性。至1848年通过《公共卫生法案》,建立了中央卫生理事会。此后中央政府干预公共卫生的思想被保留了下来,这也为英国向福利国家的迈进奠定了基础。

——张丽丽《19世纪英国公共卫生立法研究》

材料二 从1870年代初开始,美国不断涌现的食品加工厂肮脏不堪,食品和药品的掺假现象越来越普遍。经历千难万险通过的州食品法由于没有联邦统一的管理而形同虚设,改革者意识到必须让联邦政府来制止掺假产品从一个州运往另一个州。……自1879年到1905年的1/4世纪之间,有190项与食品药品立法相关的议案提交给美国国会,但均未获得通过。1906年6月30日,美国总统西奥多·罗斯福最终签署通过了《纯净食品和药品法》。

——兰教材《美国1906年纯净食品药品法之由来》

材料三 19世纪末,上海租界已经在硬件设施、组织机构、法规建设、技术保障等方面,建立了相对完善的近代公共卫生系统。上海华界在20世纪初发起地方自治运动,在市政建设、卫生管理、法规建设诸方面,将租界的一套移植过去,并在食品检疫、预防流行病等方面与租界合作。这时的上海城市公共卫生水平,在总体上走在全国前面。

——何小莲《论中国公共卫生事业近代化之滥觞》

(1)据材料一,指出19世纪英国公共卫生改革兴起的原因和影响。

(2)据材料二并结合所学知识,指出当时美国食品和药品立法的必要性,并从体制上分析其立法过程曲折的原因。

(3)据材料三,概括中国公共卫生事业近代化的特点。

卫生与健康关系百姓生活和社会稳定。

材料一 明代处于中国历史上第四个气候寒冷期,后期异常干旱。入境外国人士的增加,使我国从未有过的传染病也开始流行。1408至1644年间,各地发生的大瘟疫达26次之多。瘟疫等传染病的流行,促使瘟病学说得到发展。中医内科理论建立在《伤寒论》之上,隋代巢元方《诸病源候论》里记载了瘟病的传染性特征。宋元以来,医家从论症、治法方面对伤寒与瘟病加以区别。明清之际吴有性著《瘟疫论》,提出“戾气说”,认为瘟病是戾气所致,由口鼻传入,进而指出戾气有不同类型,并能产生不同疫病。经过清代名医叶桂、薛雪等人的努力,瘟病学说逐渐建立起体系。

材料二

| 时间 | 史事 |

| 1660年 | 用水冲刷的厕所由巴黎传入英国上层人士的家庭 |

| 18世纪末 | 英国上层开始注意个人卫生,这种习惯逐渐传至欧洲和北美 |

| 1842年 | 英国人查德威克发表调查报告,认为疾病同不卫生有密切的联系,提出建立干净的自来水系统,保证个人和公共用水卫生,建立地下排污系统,清扫街道等建议 |

| 1848年 | 英国颁布第一部公共卫生法 |

| 1855至1875 | 伦敦建设下水道现代化工程并全部完工 |

| 19世纪中期 | 公共卫生运动在美、法、德等国获得支持,自来水和地下排污系统在欧洲各城市初步形成 |

| 1868年 | 巴斯德的细菌理论获得证实,促进了公共卫生运动的发展 |

材料三 1952年,毛泽东号召:“动员起来,讲究卫生,减少疾病,提高健康水平,粉碎敌人的细菌战争”。各地掀起群众性卫生运动的高潮,并成立各级爱国卫生运动委员会。1978年后,各项工作逐渐恢复。除了创建卫生城镇,1987年,中央爱卫会还倡议讲文明、讲卫生、讲道德,心灵美、行为美、环境美。2015年,习近平就“厕所革命”和文明旅游做出批示,要求推动我国旅游业迈上新台阶。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出瘟病学说在明清时期形成体系的原因。

(2)根据材料二,概括近代资本主义国家卫生与健康领域的新特点,并结合所学分析其背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明新中国开展卫生工作的意义。

《汉书》灾情记录表

| 时间 | 灾情 | 出处 |

| 高祖时期 | (前205)六月,关中大饥,米斛万钱,民相食。 | 《汉书·高帝纪》 |

| 武帝时期 | (前138年)春,河水溢于平原,大饥,人相食。(前119年)山东被水灾,民多饥乏。(115年)夏,大水,关东饿死者以千数。 | 《汉书·武帝纪》 |

| 昭帝时期 | (前78年)民被水灾,颇匮于食。 | 《汉书·昭帝纪》 |

| 元帝时期 | (前48年)六月,关东大饥,民多饿死,琅称郡人相食;九月,关东郡国大水,饥,或人相食。(前47年)六月,关东饥,齐地人相食。(前44年关东)仇寒疾疫,天不终命。(前43年)九月,陨霜杀稼,天下大饥。(前42年)四方饥性。 | 《汉书·元帝纪》 |

| 王养时期 | (14年)七月,嫁边大饥,人相食。(18年荆州、扬州)连年久早,百姓饥穷。(琅郁)赤眉力子都、獎崇等以饥钱相聚,起于琅那,转抄掠。(19年)关东饥旱数年。(21年)秋,陨霜杀菽,关东大饥,埴。 (22年)二月,关东人相食,南阳饥荒。 | 《汉书·王莽传》 |

概括上表反映的汉代灾情的时空特征,并加以说明。

材料一

材料二 公元125年冬天,洛阳暴发了大疫,朝廷在十二月的诏书中说是因为“阴阳不和”导致“疫疠为灾。”第二年即公元126年正月甲寅诏中又说:“奸慝缘间,人庶怨读,上干和气,疫疠为灾。”……“冬十月丁亥,司徒朱伥以疾疫罢”,企图以此达到消弭疫灾的目的。

——以上材料均摘编自袁祖亮主编《中国灾害通史·秦汉卷》

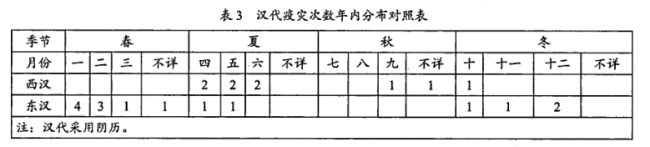

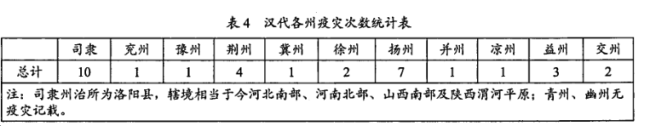

(1)根据材料一,概括汉代疫灾分布的时空特点。

(2)根据材料,指出汉代疫灾应对思想的主要特点及影响。

材料一 中华民族繁衍数千年的历史,也是与疾疫抗争的历史。商朝甲骨文中“疾年”的说法,就是指疫病流行。春秋战国时期,人们已能辨别出伤寒、疟疾、痒疥疾等传染病,抗击传染病的措施也已出现,进而以“制天命而用之”的昂扬精神,鼓舞民众防治疫病的信心。《乾卦》的九三爻辞说:“终日乾乾,夕惕若厉(疠),无咎”,意谓处于困难时期,要自强不息,要有坚决战胜疾疫的信心。疫情发生后,本着“天下之务莫大于恤民”的思想,历代政府会采取一些积极有效的救灾措施。唐大和六年春,长江以南大部分地区流传疫疾,文宗责成地方官员亲自下乡送药,向老百姓传播防治疫病的知识。历代政府都重视灾后的蠲免和赈恤,发生疫病后,地方官吏必须及时如实上报灾情,逐级向上,层层汇总,直至中央,并且对上报灾情的时间和内容作了详细的规定;有关部门要及时进行勘灾、赈济。

——摘编自邓铁涛《中国防疫史》等

材料二 近代以来,越来越多的士人走出国门考察西方,已经充分意识到预防对防疫的重要性,而治疗效果是有限的,把种痘、清洁等明确视为预防瘟疫的重要内容。面对瘟疫,传统做法基本以“走避”为主,近代士人转而主张采取诸如消毒、检疫、隔离及针对性治疗等积极防疫举措来应对。受西方影响,1905年,清政府成立了中央卫生行政机构——巡警部警保司卫生科,全国范围内制度性的卫生行政就此起步。

——摘编自余新忠《晚清的卫生行政与近代身体的形成——以卫生防疫为中心》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括我国古代防治疫病的主要特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出晚清时期与我国古代防治疫病观念的不同之处,并说明其积极影响。

材料一 古罗马伴随着对外征战和城市的扩大,曾发生过多次瘟疫。但当时罗马人把瘟疫的发生与神罚联系起来,于是大量修建神庙,定期向神献祭,而医疗和医生都得不到重视。医疗条件的限制使罗马人相信对疫病的预防胜于治疗,他们认为最佳的预防方式是卫生清洁,于是在罗马城修建大量的公共浴场和公共厕所,修建了许多输水和排污管道,成立了水务委员会作为维护城市用水的机构,并催生出与之配套的公共卫生法。

——摘编自刘琳琳《古罗马城输水道、排水道的建设及其对公共卫生的意义》

材料二 1831和1848年英国曾爆发了两次霍乱,当时正值大量农村人口涌入城市,拥挤的住房、恶劣的卫生环境加剧了霍乱的流行,导致大量人口的死亡。以查德威克为代表的医疗卫生改革者们认为,预防疾病要比遭受这些疾病带来的后果更划算,他们推动议会在1848年通过了《公共卫生法案》,组建了由中央到地方的公共卫生机构,建立起了城市的供水和排污系统,推动了公共卫生基础设施的建设,英国的公共卫生运动就此展开。

——摘编自毛利霞《19世纪中叶英国霍乱与公共卫生运动的兴起》

(1)根据材料一、二,概括古罗马和英国在疫病防治方式上的共同特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析19世纪中叶英国公共卫生运动兴起的原因及其历史意义。

材料一 早在先秦前,我国就有了社会保障思想。商朝建立初期,实施了许多爱民、利民的举措;周武王时期,大力提倡爱民、保民主张,西周王朝还实施了慈幼、养老、赈穷、恤贫、宽疾、安富等六项爱民政策。孔子在《礼记》指出“大道之行也,天下为公——故人不独亲其亲,不独子其子;使老有所终,壮有所用,幼有所长,鳏寡孤独废疾者皆有所养。”主张为政以德,建议君主爱护臣民,体贴民众。墨子提出“爱人者,必为人爱,恶人者,必为人恶——饥者得食,寒者得衣,劳者得息”。

——摘编自郭亚雄《中国古代社会保障思想及其行为研究》

材料二 宋元时期,国家曾对瘟疫的救疗采取较为积极的政策,不过到了清代,国家政策逐渐转向消极,江南地区大多数明初建成的惠民药局多废而不用。面对瘟疫,更多的是地方父母官采取设局延医诊治、制送药丸、掩埋尸体、隔离病人、加强卫生管理等疾疫救疗措施。而以乡贤为主导的地方绅富集团和民间社会慈善机构等社会力量则更为积极主动的进行瘟疫救治,除了临时性的瘟疫救疗,社会还常常举办一些经常性的救疗活动。嘉道以后,江南日常救疗设施数量激增,并由纯粹的慈善机构逐步向经常、普遍的以诊治疫病为主要目的的设施演进。在西方思潮的影响下,当时人还丰富与发展了“卫生”一词的含义。

——摘编自余新忠《清代江南疫病救疗事业探析》

(1)据材料一,指出中国古代社会保障制度形成的思想基础。(2)据材料二和所学知识,概括清代瘟疫救疗的主要特点并分析其产生的影响。

材料一 在美洲被征服的过程中,大量印第安人死于屠杀和折磨。更悲惨的是,新大陆没有天花、白喉等疾病,印第安人对这些疾病毫无免疫力,欧洲人带来的这些疾病造成他们死亡的数量可能更大,有的村子因此整个灭绝。据估计原来有1000万到2500万人口的新西班牙(阿兹特克帝国),到17世纪初只剩下不到200万人,同时期印加人从约700万减少到只有约50万……随着印第安人大量死亡,劳动力来源日趋紧张,于是殖民者又从非洲运来黑人,迫使他们在种植园里劳动。

——王加丰《世界文化史导论》

材料二 (欧洲人)不但自己大发其财,同时一手塑造了整个新世界的风貌与历史……看不见的病毒以外,另一批因哥伦布航行引发的生物大交换,是由肉眼可见的生命形式组成,从南瓜到野水牛均是。这个大交换的结果——从人类观点视之——也是正负参半……时至今日,两半球之间的动植物交换并未停止,依然在进行。

——【美】艾尔弗雷德·克罗斯比《哥伦布大交换》

完成下列要求:(1)据材料一,指出欧洲征服美洲的后果。结合所学知识,说明欧洲征服美洲的经济动因。

(2)据材料二,概括“哥伦布大交换”的特点。

(3)据材料并结合所学知识,简析“哥伦布大交换”的积极影响。