推论:对提高国民在国家政治中的主体地位,推翻主权在君的封建专制统治具有划时代的意义。

| A.《戊戌政变记》不是第一手史料 |

| B.袁世凯比梁启超更具史学规范意识 |

| C.当事人的记录不可用于史学研究 |

| D.史料的客观性受作者身份的影响 |

材料 方孝孺(1357—1403),明初著名政治家,天资聪颖,自幼受到系统的儒家思想教育,对圣贤事迹神往向学。其父方克勤为官以民生为念,恪尽职守,广受好评,其侍父宦游,深受言传身教,方孝孺曾被举荐给朱元璋,未受重用。建文帝即位后,召方孝孺为翰林侍讲,凡军国大事,都必定征求他的意见。他欲尽复三代之治,把理想变为现实,辅助建文帝省刑、减赋,更定官制,锐意文治,力图改变洪武以来严苛峻急的统治政策。燕王朱棣发动“靖难之役”时,有谋士特意对朱棣提到“杀孝孺,天下读书种子绝矣”,朱棣应允不杀方孝孺。攻下南京后,朱棣召见方孝孺,令其起草登基诏书,方孝孺坚决不从而被诛,他下令藏方孝孺之文者罪至死。但明中叶以后,方孝孺的文集被一再刊刻传诵。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括方孝孺被建文帝倚重的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,评价方孝孺的改革及遭遇。

材料 1937年初,英国统治阶层内部就外交政策出现分歧:以丘吉尔为代表的一派主张联合其他国家共同抵抗法西斯的扩张;以张伯伦为首的一派则认为德国的扩张性如果被束缚,一旦爆发将有巨大破坏性,主张与其和解。同年5月,张伯伦出任首相后,便把与德国的“和解”作为英国对外政策的首要任务。其设想有四点:允许德国合并奥地利、占领捷克斯洛伐克的苏台德区、波兰的但泽市和但泽走廊;允许德国在东欧和东南欧享有优先权,但要实行“门户开放”;同意归还德国原有的殖民地;以上变革必须以和平的方式实现。同时英国还设置障碍导致英、法、苏三国谈判归于失败;派外交人员与德国进行秘密谈判,意图缓和两国关系。英国的外交政策事与愿违,搬起石头砸自己的脚,二战于1939年9月爆发,张伯伦于1940年5月被迫下台。

——摘编自王斯德《大学世界史》

(1)根据材料并结合所学知识,分析张伯伦政府外交政策的实质及成因。

(2)根据材料并结合所学知识,评析张伯伦政府的外交政策。

材料 太行地区历来贫困落后,又面临着日本侵略者长期残酷的掠夺、封锁和军事进攻,经济受到极度摧残,边区的财政经济陷于极端困难的境地。邓小平从太行根据地的实际出发,制定了一系列财经建设的具体方针政策:在各项生产事业上,实行以农业和手工业为主的建设方针;提出厉行节约,实行生产和节约并重的原则;全面实行统筹统支,严格财政纪律,杜绝挪用公款公粮现象;规定一切机关、部队均不得直接向人民筹粮筹款,所需经费由政府供给;经济生产事业上实行统一领导、分散经营的方针;同时放手让下面自力更生,允许以相当的收益归各生产单位所有;积极开展劳动竞赛,推广“责任制”,组织军队支援群众生产,建立各种互助合作组织等。

——摘编自任敬东《邓小平抗日根据地经济建设思想探析》

(1)根据材料并结合所学知识,说明邓小平在太行根据地实施财经建设的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析邓小平在太行根据地实施财经建设的影响。

| A.欧洲宗教改革 | B.黑船事件 | C.工业革命 | D.克里米亚战争 |

材料一 1897年底,德、俄强占胶州湾以及旅顺、大连,引发了帝国主义瓜分中国的狂潮,严重的民族危机,也激发了中国知识分子高涨的爱国热情,酝酿多年的变法运动由此拉开序幕……

——出自人教版选修一

材料二 1853年,美国人佩里率舰队来到日本,要求同日本建立外交关系并进行贸易,因军舰是黑色的同时船上又冒着黑烟,日本历史上把这一事件称为“黑船事件”。日本紧锁200多年国门随之被打开,引发了日本一些有识之士开始进行一场伟大的改革——明治维新。

——出自人教版选修一

(1)依据上述材料结合所学知识,归纳中日两国在改革前所面临的共同背景是什么?

(2)由于黑船事件引发了日本明治维新,请结合所学知识回答明治维新的内容。

(3)中日两国改革形式相同,背景相似,但结局大相径庭,请你用一句话归纳出导致中日两国不同结局的原因。

(4)结合中日两国改革一成一败的史实谈谈决定改革成败的因素有哪些?

| A.改革措施不当,不得民心 |

| B.改革时机不成熟,用人不当 |

| C.改革要顺应历史发展规律,使生产关系适应生产力发展 |

| D.改革不可能一帆风顺,必然触动旧势力利益,遭到他们反对 |

| A.历史人物评价很难有定论 | B.年代愈久远,评价越客观 |

| C.主观认识影响到对史实的客观评价 | D.多数人意见更能反映客观事实 |

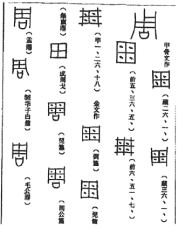

| A.西周时汉字形成完整体系 | B.西周推行井田制 |

| C.西周建立了贵族等级制度 | D.周人擅长于农耕 |