材料 希罗多德(约公元前484一425年)是古希腊最著名的历史学家,被西塞罗称为“历史之父”,他的《历史》是西方第一部真正的历史著作。从小受到了良好的教育,青年时曾积极参加城邦政治活动,反对僭主政治。大约从30岁开始,他开始四处游历,几乎走遍了当时希腊人心中的整个世界。每到一个地方,都要去考察名胜古迹,了解当地的风土人情,收集各种民间传说和历史故事,这大大开阔了他的眼界。公元前447年,他来到刚刚经历希波战争的雅典,与政治家伯里克利、悲剧作家索福克勒斯等人交往。他收集了很多资料,在公元前443一公元前425年间,集中精力写作关于希波战争的历史著作。

希罗多德的史学思想是复杂的。他歌颂雅典的奴隶制民主政治,痛恨暴君和僭主,这种进步的政治观使他能较客观地认识历史的发展。他的历史观中也体现出人本观念。分析希腊人战胜波斯人的原因时,摒弃神秘主义的因素,把人放到了第一位。他认为各民族都是平等的,对希腊之外的其他民族不抱歧视态度,肯定他们的卓越成就及其与希腊文化的关系。写到许多国家和民族的历史时都注意分析自然环境。他指出自然条件的优劣对生产发展速度、文明发展的快慢、社会发展的程度和国家的强弱等等都有重要的影响。希罗多德这种观点,实际上是开创了把自然环境作为人类历史发展因素之一的唯物史观。但他也认为在天象和世事之间有某种神秘的联系,明显带有宗教神命思想。

——摘编自刘佳《浅谈希罗多德在〈历史〉中体现的史学思想》

(1)根据材料和所学知识,简析希罗多德写作《历史》的时代背景,概括指出希罗多德成为优秀历史学家的主要原因。

(2)根据材料,归纳希罗多德所著《历史》一书体现的史学思想。

材料一 湖南教育在宋代出现了第一个发展的高潮,书院、官学、私学成为宋代湖南3种主要的教育形式。湖南则是书院教育发展之重镇,在全国非常突出,更出现了当时闻名全国的岳麓书院和石鼓书院以及书院发展史上的重大事件---“朱张会讲”(朱熹张栻在岳麓书院诘难辩论)。宋代时期,湘西少数民族地区的学校教育也有较大发展。宋代湖南进士中试人数为唐代的37倍,黄宗羲所著的《宋元学案》中共写宋代学者988人,其中湖南有141人,位居全国第5。

——摘编自冯象钦 刘欣森《湖南教育史》

材料二 湖南近代教育改革在民国建立后拉开帷幕。湖南军政府先后设立学务司、教育科,裁撤清末各县劝学所,县署内设第三科掌管全县教育事务。学务司颁布了《湖南暂定学制大纲》,将全省教育系统分为保育、普通教育、专门教育、实业教育、师范教育、女子教育6大类。各级学校取消读经讲经课,代之以民主自由;课程设置注重学生的德、智、体、美全面发展;教学上开始摆脱填鸭式的传统方法,重视并实行多元互补的现代教学方法,注重提高学生的自主能力。湖南各级教育获得了前所未有的进步,高等教育、中等教育、初等教育、留学教育均在全国占有重要地位。

——摘编自罗慧《民国初年湖南教育改革的历程与现实意义》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代湖南教育发展的特点,并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳民国初年湖南教育改革的主要内容。

3 . 【历史上重大改革回眸】秦自商鞅变法逐渐形成了小家庭制度,在中国古代家庭发展史上开创了一个新的时代。阅读下列材料:

材料一民有二男以上不分异者,倍其赋。……僇力本业,耕织致粟帛多者复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥。

——《史记·商君列传》

材料二秦自商鞅变法后,确立了最小型个体小家庭结构形态,而且,这种小家庭成为社会上普遍支配形式,是秦家庭组织最基本形态。不仅劳动者,即在官僚、富庶人家亦普遍建立起个体小家庭。这种家庭,就血统世系而言,一般为两代结构,很少有涉及祖孙三代者;就其成员间亲属关系而论,多是以一对夫妻为核心,及其未成年或虽已成年而未婚子女构成;就人数而言,通常为五口之家。

——张金光《商鞅变法后秦的家庭制度》

完成下列要求:

(1)据材料一,归纳商鞅变法的措施,并分析其对家庭制度的影响。

(2)据材料二,概括商鞅变法后秦国小家庭特征。结合所学知识,指出小家庭制度形成的时代背景。

材料一 缔约各国,为增进国际间合作并保持其和平与安全起见,特允承受不从事战争之义务,维持各国间公开、公正、荣誉之邦交,严格遵守国际公约之规定,以为今后各国政府间政府行为之规范,在有组织之民族间彼此关系中维持正义并恪遵条约上之一切义务……

——《国际联盟盟约》(1919年6月28日列入《凡尔赛和约》第一部)

材料二 联合国之宗旨为:一、维持国际和平及安全;并为此目的:采取有效集体办法,以防止且消除对于和平之威胁,制止侵略行为或其他和平之破坏;并以和平方法且依正义及国际法之原则,调整或解决足以破坏和平之国际争端或情势。

——《联合国宪章》(1945年6月26日)

(1)根据材料并结合所学知识,完成下表内容。

| 材料 | 对应的国际组织名称 | 体现的国际政治秩序 |

| 材料一 | ||

| 材料二 |

(3)针对目前国际局势,你最想对联合国说点什么?

5 . 材料一 (商鞅法令)行之二岁,秦俗日败。故秦人家富子壮则出分,家贫子壮则出赘。借父攫钮(指农具),虑有德色(指脸上显出给父亲恩德的表情);母取箕帚,立而谇语(指恶语相加)。……其慈子耆利,不同禽兽者亡几耳。

材料二 商鞅彻底改变了战国乃至后来中国的政治生态。以两千年的历史跨度而论,商鞅的治国理念被顽强地延续下来,他的核心经济理念为众多的独裁者所沿袭,在很多朝代,实际上呈现出“半法半儒”“儒表法里”的景象。也因此,苏轼曾经叹息说,对于商鞅主义,“世主独甘心焉,皆阳讳其名,而阴用其实,甚者则名实皆宗之”……后世将商鞅归为法家,他的名声似乎一直都不太好,长期被视为“异端”。在知识阶层,甚至以谈论商鞅为耻,宋代的苏轼就声称“自汉以来,学者耻言商鞅”,甚至讲出这个人的名字都是脏了口舌、写出这个人的名字则是污了纸张——“如蛆蝇粪秽也,言之则污口舌,书之则污简牍)

——摘编自吴晓波《警惕商鞅主义的幽灵》

请回答:

(1)据材料一分析,商鞅变法导致社会风气发生了哪些变化。这与商鞅推行的哪些改革措施有关。根据材料二并结合所学知识,从政治、经济、思想三个方面归纳商鞅变法改变了中国政治生态的表现。

(2)根据材料二分析中国古代知识分子阶层对商鞅及其领导的改革运动诟病颇多的原因。

材料一 中国法典的缘起与(罗马)查士丁尼法典的组成方式有相同之处……限制《中国法典》之外的出版物的发行(政府除外),罗马亦是如此:两国都各自以公告、律令和诏书等形式立法,还有诸如过继、家庭财产共同占有关系等都有相同之处。

——田涛《西方人眼中的中国法律接触与碰撞》

(1)根据材料一,归纳古代中国与罗马在法治方面,有哪些相似点?

材料二 罗马法具有资本主义发展初期所需要的现成法律形式,是现代资本主义法制的先声。世界资本主义的发展与罗马法的复兴密不可分。自19世纪以来,欧洲大多数国家皆以罗马法为法制基础,制定本国的法律制度,如《法国民法典》《德国民法典》等。现在许多国家的陪审团制度、律师制度和某些诉讼原则均直接源于罗马法。

——引自《历史必修Ⅰ·政治文明历程》(岳麓版)

(2)根据材料二,归纳罗马法与世界资本主义法制的关系。

材料三 近现代世界各国立国法律

| 时间 | 国家 | 法律文件 | 政体 |

| 1689年 | 英国 | ① | 君主立宪制 |

| 1787年 | ② | 《联邦宪法》 | ③ |

| 1912年 | 中华民国 | ④ | 民主共和制 |

| 1954年 | 中华人民共和国 | 《中华人民共和国宪法》 | ⑤ |

(3)据所学知识,请填写表格中的相应空格。

材料一 (一战前)公众压力也加剧了国家间的对抗。新的通信方式,特别是廉价的、大量发行的报纸,滋长了公众希望看到自己的国家是“第一”的愿望……公企对国家富强的期盼成为一种压力,把政策制定者和外交官们置于尴尬的培地。为了能获得媒体对他们外交政策成功的报道,这些领袖人物甘愿冒险获得短期的成功,付出的代价却是遭到其他国家的长期敌对。

——摘编自[美]杰里·本特利等《新全球史》

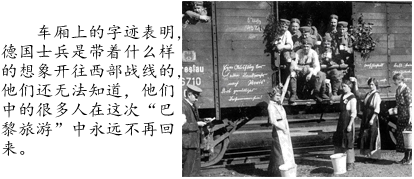

材料二 下列图片描绘了德国士兵前往战场的情形。

——摘编自[德]曼弗雷德·马伊《一口气读完世界历史》

(1)根据材料一、二,概括指出当时的公众愿望,并分别说明它们如何影响了第一次世界大战。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明这些德国士兵的命运,并指出其留给后人的教训。

材料一 在当年麦哲伦遇难的地方,菲律宾马克坦岛北岸,建有一座奇特的纪念亭,亭中耸立着一块石座铜碑。碑的正面,载有这样的文字:费尔南多·麦哲伦。1521年4月27日,费尔南多·麦哲伦死于此地。他在与马克坦岛酋长拉普拉普的战士们交战中受伤身亡。麦哲伦船队的一艘船——维多利亚号,在埃尔卡诺的指挥下,于1521年5月1日升帆驶离宿务港,并于1522年9月6日返抵西班牙港口停泊,第一次环球航海就这样完成了。

在这块墓碑的反面,刻着另一段文字:拉普拉普。1521年4月27日,拉普拉普和他的战士们,在这里打退了西班牙入侵者,杀死了他们的首领——费尔南多·麦哲伦。由此,拉普拉普成为击退欧洲人侵略的第一位菲律宾人。 ——摘自《青年博览》

材料二 马克思、恩格斯在1845-1846年撰写的《德意志意识形态》中指出:各民族的原始封闭状态由于日益完善的生产方式、交往以及因交往而自然形成的不同民族之间的分工消灭得越是彻底,历史也就越是成为世界历史。 ——《马克思恩格斯文集》第一卷

(1)曾经的敌人处于同一块墓碑的两面,这种现象是否自相矛盾?为什么?(2)根据材料二,概括马克思、恩格斯关于“世界历史”的观点,并结合史实加以论述。

材料一 商秋由姓入人后向人孝公说:治世不一道,便国不法古。故湧武不循古而王,夏殷不易礼而亡。反(通“返”)古不可非而循礼者不足多。

——《史记·商君传》

材料二 “昔日龌龊不足夸,今朝放荡思无涯。春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。”这是唐朝待人孟郊考中进士后,欣喜之际写的一首诗《登科后》,描述了他登科后骑着马在京城游街时那种志得意满的怖景。

——摘编自《普通商中教科书中外历史纲要(上)》

材料三 契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣。

——《辽史·百官志一》

(1)根据材料一,概括商鞅的基本观点。

(2)根据材料二,指出唐朝推行的新的选官制度,并分析这一选官制度的历史作用。

(3)根据材料三,分析辽国政治制度的特点。

(4)综上所述,谈谈你的认识。

10 . 材料一 春秋时期,儒家思想首先确定了“诸夏用夷礼则夷之,夷狄用诸夏礼则诸夏之”的文化认同原则。孔子就主张用西周社会的典章制度和礼仪规范,来作为分辨夷夏的标准,认为“非我族类,其心必异”。孟子也沿袭了西周以来将中原以外的文化落后地区和民族称为蛮、夷、狄、戎的说法,并将“夏”与“夷”对举,主张用华夏的农业文明改变蛮夷等落后国家的文化,实现“天下定于一”的目标。在儒家文化中,国家是家庭的扩大,世界又是国家的延伸,因此,用华夏文明的天道教化来慑服周边夷族的初衷,孕育了华夏中心主义的情结。

——摘自《儒家的华夏中心观与文化民族主义》

材料二 十六国北朝时期,匈奴、鲜卑、氏、羌等少数民族在中原建立政权后,不同程度上都面临着如何处理族群关系的考验。天兴元年(398年),鲜卑贵族拓跋珪正式建立北魏王朝,迁都平城(今山西大同),同年采用大臣崔宏建议,“自谓黄帝之后,以土德王”。孝文帝迁都洛阳后,积极推进改革,改鲜卑姓氏为汉姓,并将随魏南迁的鲜卑人改为洛阳户籍。太和十六年(492年),文帝下诏祭祀“唐尧于平阳,虞舜于广宁,夏禹于安邑,周文于洛阳”。

——摘编自马溢澳《拓跋鲜卑的“中国”认同》

(1)根据材料一并结合所学,指出先秦“华夏中心主义”情结出现的原因。

(2)根据材料二并结合所学,概括北魏统治者强化“中国认同”的措施,并从“中华民族发展”的角度,分析其历史意义。