材料一 中国的起源与发展离不开地理环境,从黄河流域的一个原始部落,步步通过融合、扩张最终成为一个庞大的中华帝国,地缘环境在国家生存、发展中的重要作用是不言而喻的。在地缘安全战略布局上,古代中原王朝形成了“北防、南融、西通”的地缘安全战略。

——摘编自赵莎莎《中国地缘环境新态势及其战略选择》

材料二 康熙帝圣谕:昔秦兴土石之功,修筑长城,我朝施恩于喀尔喀(清朝称今蒙古人民共和国境内蒙古诸部),使之防备朔方,较长城更为坚固……秦筑长城以来,汉、唐、宋亦常修理,其时岂无边患?明末我太祖(即努尔哈赤)统大兵长驱直入,诸路瓦解,皆莫敢当。可见守国之道,惟在修德安民。民心悦,则邦本得,而边境自固,所谓众志成城也。

——摘自《清圣祖实录》

(1)根据材料一并结合史实,对古代中原王朝“北防、南融、西通”的地缘安全战略予以阐述。

(2)根据材料二并结合所学知识,评析康熙帝的“守国之道”。

材料一 1924年,美国基督教来华传教士柯志仁(1876—1970年)出版了《蓝虎》一书,记载了他在中国福建地区狩猎老虎、鬣羚、野猪、野雉等动物的情形。柯志仁日常所猎获的动植物标本为美国的自然博物馆、大学等研究机构提供了重要的研究材料。以获取新奇生物为目的的考察活动主要是由美国的一些自然博物馆、大学和美国农业部策划,也有许多私人探险家自发进行。根据史料记载,野猪给当地农民生活带来巨大的破坏,每年都有大量野猪侵扰并破坏村庄谷物,许多小村庄因此被废弃,成为各种各样野生动物的理想巢穴。此外,在20世纪20年代初,福州地区还频繁发生“虎患”,柯志仁所掌管的四个教区最严重的一年有将近500人死于“虎患”。

材料二 民国初年,外国人在华狩猎几乎是“任意狩猎,毫无拘束”,刺激感十足,广州政府曾提醒注意外国人狩猎,认为“以持械行猎、每因不慎,小则践踏田禾,大则伤害人命,且于古迹之保存、鸟兽之繁殖,均极有关系”。据柯志仁回忆,他曾花很多时间去研究福州周边地区橄榄园和坟墓附近小树林里鸟类的生活,为了确定某只老虎的性别和尺寸,进入老虎最经常出没的一个巢穴,《蓝虎》和《华南的鸟类》二书便是其研究成果。此外,他记载了当地民众如何将虎骨视为有奇特作用的药材:小孩脖子上缠着沾老虎血的碎衣布可以预防麻疹或者天花,在有进攻性的狗面前挥舞沾老虎血的手帕可以威慑它们。

——以上材料均摘编自吴羚靖《民国时期美国传教士柯志仁在福建狩猎活动评析》

(1)根据以上材料并结合所学知识,分析柯志仁狩猎活动的特点。

(2)根据以上材料并结合所学知识,指出近代列强狩猎活动所产生的影响。

材料一 长城!长城!

——摘自《中外历史纲要(上)》等

材料二 康熙帝圣谕:昔秦兴土石之功,修筑长城,我朝施恩于喀尔喀(清朝称今蒙古人民共和国境内蒙古诸部),使之防备朔方,较长城更为坚固……秦筑长城以来,汉、唐、宋亦常修理,其时岂无边患?明末我太祖(即努尔哈赤)统大兵长驱直入,诸路瓦解,皆莫敢当。可见守国之道,惟在修德安民。民心悦,则邦本得,而边境自固,所谓众志成城也。

——摘自《清圣祖实录)

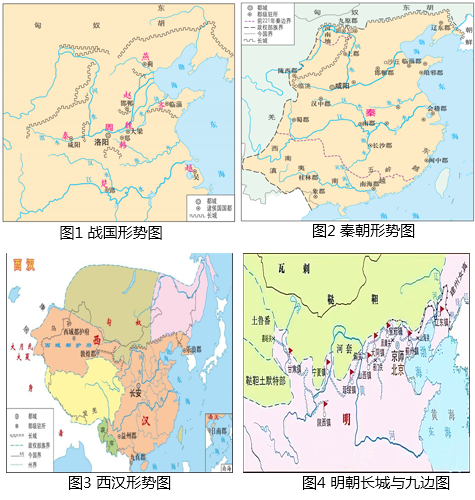

(1)根据材料一的四幅图,指出长城从战国到明朝的突出变化并分析原因。

(2)根据材料并结合所学知识,评析康熙帝的“守国之道”。

自1944年开始,反法西斯盟国开始筹备建立国际法庭,审判纳粹首要战犯。其目的在于“从根本上显示世界对纳粹系统的憎恨,并使德国人清楚地认识,我们要永远根除纳粹体制及其余孽的决心。”1945年11月至1946年10月,在德国纽伦堡组织了对法西斯德国主要战犯的国际审判。法庭起诉书指控被告违反《国际联盟盟约》和《非战公约》,犯有破坏和平罪、战争罪和违反人道罪等罪行。最终法庭判处戈林等12人绞刑,3人无期徒刑,4人有期徒刑。纳粹党的领导机构、秘密警察和党卫军等被宣布为犯罪组织。1946年12月,联合国大会对纽伦堡审判诸原则加以确认,其中包括:任何人实施了在国际法上构成犯罪的行为,都应为此承担责任并受到惩罚;个人的官方地位不能作为免除国际法责任的理由;国际法上应受处罚的罪行包括违反和平罪、战争罪和危害人类罪等等。正如纽伦堡法庭美方首席检察官罗伯特·杰克逊所说:“纽伦堡审判的重要价值,并不在于它如何忠实地解释过去,而在于它如何认真地儆戒未来。”

结合材料及所学,对“纽伦堡审判”这一历史事件进行评析。(从背景、目的、过程、意义等角度进行评析。)

材料 要讲一代的制度,必先精熟一代的人事。

任何一项制度,决不是孤立存在的。

某一制度之创立,决不是凭空忽然地创立,它必有渊源,早在此项制度创立之先,已有此项制度之前身,渐渐地在创立。某一制度之消失,也决不是无端忽然地消失了,它必有流变,早在此项制度消失之前,已有此项制度的后影,渐渐地在变质。

任何一制度之创立,必然有其外在的需要,必然有其内在的用意。

我们讨论一项制度,固然应该重视其时代性,同时又该重视其地域性。推扩而言,我们该重视其国别性。

说到历史的特殊性,则必牵连深入到全部文化史。政治只是全部文化中一项目,我们若不深切认识到某一国家某一民族全部历史之文化意义,我们很难孤立抽出其政治一项目来讨论其意义与效用。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:结论不能重复材料中观点,持论有据,论证充分,表述清晰)材料 传统视域里民族政策只是反映政府对民族地区由上而下的管理,较少关注民族需求及上下交互式的政策演变。宋朝政府在西南地区实施的羁縻政策发生了变化,主要缘于溪峒与政府之间物质价值认同的迁移。《宋史》记载:“蛮无他求,唯欲盐尔。”宋真宗中后期,对能够率领溪峒蛮人归投的土酋,“署其首领之名,月给食盐”,这种维系人心的措施与授其土官等羁縻政策相辅相成。从北宋前期“以盐易米”到南宋中后期的“以盐转易多物”,食盐交换成为宋朝政府在西南民族地区羁縻政策的重要手段。这种手段,不仅实现了政府对民族地区的有效控制,也反映出国家民族政策的制定或推行必须先期平衡中央与地方的双向需求。

——摘编自董春林《以盐制夷:宋代西南民族地区羁縻政策管窥》

(1)根据材料并结合所学知识,概括宋代西南民族地区羁縻政策改革的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,评析宋代西南民族地区羁縻政策改革的影响。

材料: 张元济(1867—1959年),清末进士。1898年,任南洋公学译书院院长期间,出版了严复翻译的《原富》(即亚当·斯密《国富论》)。1902年,清政府颁布《学堂章程》,同年,张元济加入商务印书馆,设立编译所,推出严复翻译的《天演论》、林纾翻译的《茶花女》等大批外国学术、文学名著;他主持影印《四部丛刊》、校印《百衲本二十四史》。1905年,科举制度废止。1906年,清政府学部第一次审定初等小学教科书暂用书目,共计102册,商务版《最新初等小学国文教科书》等54册入选,占一半以上。其中有的教科书,印刷总量达到一亿册,成为那个时代教科书的范本。到1926年,商务印书馆已经是远东最大的出版商;同年,东方图书馆建成,向公众开放。1932年,日本纵火焚毁了东方图书馆。面对浩劫之后的纸灰与瓦砾,商务人在悲愤中奋起,收拾烬余,投入复业的奋斗中,并很快恢复出版能力,但东方图书馆却从此消失了。

——摘编自周武《张元济与近代文化》

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出张元济主要文化、出版活动的时代背景。

(2)根据材料并结合所学知识,评述张元济主要文化、出版活动。

材料 徐寿(1818—1884)字雪村,江苏无锡人。他不仅注意学习"格致之学",也很喜欢自制各种器具。徐寿博学多才,受到了曾国藩的赏识,曾国藩以"深明器数,博涉多通"向清政府奏举其"奇才异能",让其参与造船研制工作。同治元年(1862年),徐寿接受了曾国藩交给他的试制轮船任务后,多次到外国轮船上实地考察汽机运转情况,结合《博物新编》等书中的知识,经过三个月的努力,便制成了轮船模型。同治四年(1865年),徐寿等人在试制轮船经验的基础上,终于完成了一艘新的木质明轮船,这便是我国造船史上第一艘自制船——"黄鹄"号。制造这艘轮船,除回转轴、烟囱和锅炉所需的钢铁采取舶来品外,其他一切工具和设备,完全用国产原料加工制造

——摘编自白广美、杨根《徐寿与"黄鹄""号轮船》

(1)根据材料,概括徐寿制造"黄鹄"号轮船的举措。

(2)根据材料并结合所学知识,评述徐寿在中国造船业上的历史地位。

9 . 【历史——选修3:20世纪的战争与和平】

材料一《非战公约》,1928年8月27日由比、捷、法、德、日、意、波(兰)、英、澳、加、印(度)、爱(尔兰)、新(西兰)、美、南非15个国家和地区的代表在巴黎签订,1929年7月25日生效。其由序言和正文3条组成。第1条,缔约各国郑重声明:谴责用战争解决国际争端,并在它们的相互关系中废弃以战争作为实行国家政策的工具。第2条规定:缔约国之间的一切争端,不论性质和起因如何,“只能用和平方法加以处理或解决”。第3条是规定程序问题。但对当时为世人所瞩目的裁军问题丝毫没有涉及,对破坏公约的国家也没有制定制裁的措施。且各帝国主义列强还有各自的解释和保留条件,如美国宣称,每个国家“有权决定情况是否需要诉诸战争以实行自卫

——摘编自高秋芬《评析<非战公约>》

材料二美国参议员约翰逊在参议院就《非战公约》进行辩论时,说它是“无舵之船,无屋宇之衙衢,无字之书,无剑之鞘,无指针之钟表,无花朵之花冠……无菜肴之餐桌

——王明中《评凯洛格非战公约》

(1)根据材料一及所学知识,概括《非战公约》所体现的原则及其积极意义。

(2)根据材料一并结合所学知识,评析材料二中美国参议员约翰逊对《非战公约》的评价。

材料 顾颉刚(1893~1980年),江苏苏州人,1916年考入北大。在当时学术新思潮的影响下,疑古辩伪的思想得到了发展。五四运动爆发,西方科学治史理念输入,促使顾颉刚扛起“古史辩”的大旗,提出了“层累地造成中国古史”观点。该观点的主要内容有:第一,在古史记载中,“时代越后。传说的古史期越长”。如周代人心中最古老的人是大禹,到孔子时有尧、舜、舜,到战国时有皇帝、神农,到秦有三皇,到汉代有盘古。第二,”时代越后,传说中的中心人物越放越大”。如舜在孔子时期只是一个“无为而治的圣君”,到《尧典》,就是一个“家齐而后治国的圣人”,到孟子时就是一个孝子的模范了。除此之外,顾颉刚还认为,从战国起,政治家要依托古王压服今王,于是大家看到的古王的道德功业高到极致。三皇五帝的黄金世界,是战国后的学者造出来给当时君王看的。

-摘编自白寿彝《中国史学史》

(1)根据材料,概括顾颉刚“层累地造成中国古史”观点的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,试对顾颉刚的史学观点进行评析。