1 . 尼克松访华的报道

1972年2月美国总统尼克松访华,下表列举的是当时部分媒体的报道

序号 | 内容 |

① | 《日本经济新闻》在文章中指出:“尼克松总统和毛主席笑容可掬握手的一帧照片无疑是像雷电一样打在苏联首脑的心坎上。” |

② | 日本《读卖新闻》发文指出:“自新中国诞生以来,中国已经具有作为拥有核战力的大国的发言权……陷入越南战争泥潭的美国不得不在政治、经济和军 事上从亚洲退却。” |

③ | 意大利《天使报》指出:“(尼克松访华)是因为对美国威胁最大的敌人仍然是苏联这个大国。” |

④ | 《纽约时报》的评论指出:“这一史无前例的事件既证明了美国外交政策的重大变化,也证明了中华人民共和国作为世界最强大国家之一的新地位。” |

采用“从尼克松访华的新闻报道看 XXXX”的格式,从上述新闻报道中选定一个视角,结合材料和所学知识对该视角进行解读。

停战车厢

材料

在巴黎东北部的贡比涅森林停着一节编号为“2419D”的车厢,这节车厢极富传奇色彩。据说它曾是拿破仑三世的御用车厢,但1870年9月拿破仑三世在与普鲁士的色当战役中战败被俘,成为法国历史上最屈辱的一幕。1918年11月11日,法军最高司令福煦元帅作为战胜国的代表,在这节车厢中与德国代表签订了停战协议。之后它正式以“停战车厢”之名,进入象征法国军威与战功的荣军院,接受人们的致敬。而在1940年6月21日,这节车厢又被德国人从博物馆里拉出来,做为法国停战役降文件的签署地,并被当作战利品运回德国,变成德国民众瞻仰的“爱国主义景点”,直到德国战败前夕被战火焚毁。

1950年9月,法国政府将一节与“2419D”号车厢同一生产批次的车厢,布置成“停战车厢”原来的模样,重置于贡比涅森林。与此同时,“舒曼计划”开启了西欧以煤钢联营为序幕的经济、政治合作进程。此后针对这节“停战车厢”的纪念,则更多地反映了人们对战争的追忆与反思,对过往的包容和理性。2018年11月10日,法国总统马克龙与德国总理默克尔在“停战车厢”前共同参加了一战停战百年的纪念活动,携手跨越历史恩怨,开创了合作的新篇。

——摘编自江天岳《贡比涅森林“停战空地”历史文化聚落的形成》

根据材料并结合所学知识,以“停战车厢与法德关系”为题写一则历史短文。(要求:表述成文、观点明确、论证充分、逻辑清晰。)

| 峄山刻石 | ……追念乱世,分土建邦,以开争理……乃今皇帝,一(壹)家天下,兵不复起。 |

| 泰山刻石 | 皇帝临立,作制明【法】,【臣下修饬】。廿【有】六年,初并(天下】【罔】不【宾服】。……治道运行,者产得宜,【皆有法式】。 |

| 琅琊刻石 | ……上农除末,黔首是富……器械一量,同书文字……除疑定法,咸知所辟。方伯分职,诸治轻易……六合之内,皇帝之土。西涉流沙,南尽北户。东有东海,北过大夏。人迹所至,无不臣者。 |

| 之罘刻石 | ……烹灭强暴,振救黔首,周定四极。普施明法,经纬天下,永为仪则。 |

| 东观刻石 | ……阐并天下,甾害绝息,永偃戎兵……黔首改化,远迩同度,临古绝尤。 |

| 碣石刻石 | 皇帝建国,德并诸侯,初平泰壹……男乐其畴,女修其业,事各有序。 |

| 会稽刻石 | 皇帝休烈,平一宇内,德惠攸长……初平法式,审别职任,以立恒常……夫为寄豭,杀之无罪,男乘义程。妻为逃嫁,子不得母,咸化廉清。……皆遵度轨,和安敦勉,莫不顺令。黔首修絜,人乐同则,嘉保太平。 |

从下面两个题目中任选一题作答

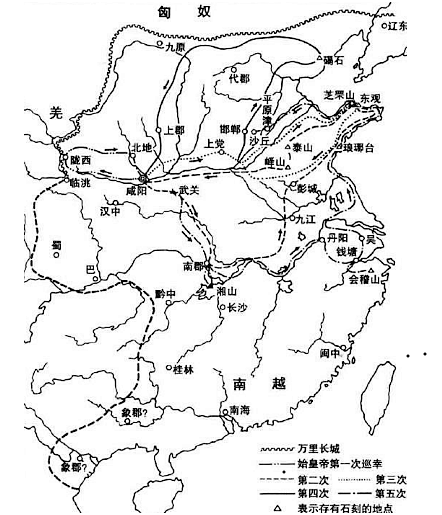

问题一:有的学者认为秦始皇东巡不过是在炫耀皇权、刻石文是歌功颂德的文本,难有学术价值。你是否认同这一观点。请结合材料和所学进行论证。要求:史论结合,论证全面,逻辑清晰。

问题二:依据材料,结合所学,选择两个不同的视角,简述秦始皇刻石对历史研究的贡献。

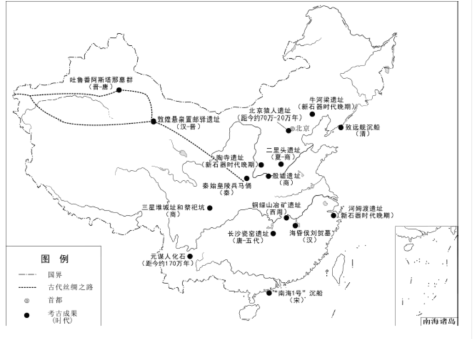

20世纪20年代,以殷墟发掘为代表的近代考古发现促成其与金石学的结合,形成了中国考古学。新中国成立以来,考古学取得令世人瞩目的成就。“我们的工作是以考古资料来阐明中国古代文明”,建设“中国气派”的考古学成为新时代的使命。

依据材料,结合所学,任选3个视角,简述考古成果对历史研究的贡献。

张謇事迹年表

阅读材料,提取信息,结合所学,任选两个角度阐释张謇的事迹年表折射出的时代特征。(要求:信息提取充分,史论结合,逻辑清晰。)

材料 康熙本人对科学充满兴趣,史书记载:“康熙初年,因历法争讼,互为讦告,至于死者,不知其几。”于是,他“心中痛恨,凡万几余暇,即专注于天文历法一十余载”。“圣祖天纵神明,多能艺事,贯通中、西历算之学……测绘地图,铸造枪炮,始仿西法。”路易十四(1643—1715年在位)热衷于跳芭蕾舞,没有兴趣参与科学活动,但他却以国王的意志支持了科学,成立了法兰西科学院。科学院致力于数学、天文学、物理学、化学、生物学等学科的研究。科学院的成员享受国王的津贴,研究活动受到资助。他们有自己独立的刊物,科学家可以自行决定研究内容,自由发表自己的研究成果和观点。欧洲的知名学者霍布斯、卡西尼、惠更斯等相继加入法兰西科学院。

康熙也在1713年发布圣谕,设立“算学馆”,翻译西方历算著作,编写《律历渊源》等书籍,“算学馆”被西方人称为“皇家科学院”。但康熙认为“算法之理,皆出于《易经》”,“西洋算法亦善,原系中国算法”。《律历渊源》编纂完成后,算学馆完成了使命而终结。法兰西科学院却一直延续了下来。

康熙晚年时,由于历法之争已不存在,公开地讨论天文预兆和历法研究都被禁止——这些内容已和清王朝的合法性有关。1715年,他在科举考试中禁止了有关历法、天文、乐律或计算方法的策问考试内容。

——摘编自江菲《康熙与路易十四时期的科学交流》

阅读材料,结合所学,你如何认识康熙和路易十四对科学的态度?

1871年,一支近百人的政府使节团从日本横滨港出发,前往欧洲各国。使节团中包括49名明治高官,这个数字几乎是当时政府官员总数的一半。为了支撑这次庞大的出行,成立刚刚三年的明治政府拿出了当年财政收入的2%……使节团在一年零十个月的时间里考察了欧美12个国家,写下了长达百卷的考察实录。这份实录详细地记录了西方先进的物质与精神文明,为日本日后改革的方向与领域奠定了基础。

1889年《大日本帝国宪法》颁布实施之后,在日本社会生活中时常能见到这些情景:西服流行的同时,和服被当作最华丽的礼服保留下来;酒吧多起来了,茶室依然是人们的精神净地;西洋歌剧开始唱响,能剧和歌舞伎在走向极致;当油画开始绚丽夺目时,日本的浮世绘也成为世界绘画的一大流派。可见,在日本明治维新中,随着西方文明的传入,日本的传统文化也保留了下来。可以说,随着历史的发展,日本文化是外来文化与本国文化重要成分的一种融合,这种融合也是一种最佳的制衡点。

——陈玉婷《“百年维新”带来的强盛——19世纪中期日本明治维新对中国的启示》

依据材料结合所学,就材料整体或其中任意一点拟定一个论题,并运用中外历史事例予以阐述。

要求:观点明确,论据充分,史论结合,逻辑清晰。

清朝晚期书院是国家的主要教育机构,大多数书院的都是为科举考试做准备。19世纪60年代以后洋务派创办了翻译学校、专业技术学校、军校等多种新型学堂,派出学生出国留学。洋务派还建议对科举考试加以改革,但由于守旧势力的反对未能如愿。维新运动时期,维新派创办了万木学堂等多所学堂,引进了西方自然科学和社会科学知识,引导学生学以致用。此间清政府颁布诏令,废除八股文,改书院为学堂,在京师创办京师大学堂,在各地设立中小学堂,各省选派学生出国留学。戊戌政变后除京师大学堂外而其它改革措施被废除。1903年清政府颁布章程鼓励自费、公费留学,1904年在全国范围内颁行《奏定学堂章程》,将学制分为初等、中等、高等教育三段,另有高级师范教育和实业教育两系统与此系统并行。1905年清廷颁布上谕废除科举考试,另外由于新式学堂发展迅速,原来由礼部兼管的教育行政事务,改由新成立的学部管理(学部为中央政府十一部之一),后又设立劝学所为府厅州县的教育行政机关,成为民国后各地教育局的前身。

依据材料并结合所学,解读晚清教育改革的历程。(要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。)

背景资料:两税法

唐初赋敛之法曰租庸调……玄宗之末,版籍浸坏,多非其实。及至德兵起,所在赋敛,迫趣(cu)取办,无复常准。赋敛之司增数而莫相统摄,各随意增科,自立色目,新故相仍,不知纪极。民富者丁多,率为官为僧以免课役,而贫者丁多无所伏匿,故上户优而下户劳。吏因缘蚕食,旬输月送,不胜困弊,率皆逃徒为浮户,其土著百无四五。至是,炎建议作两税法。先计州县每岁所应费用及上供之数而赋于人,量出以制入。户无主客,以现居为簿,人无丁中,以贫富为差。为行商者,在所州县税三十之一,使与居者均,无侥利。居人之税,秋、夏两征之。其租庸调、杂徭悉省。

------《资治通鉴》卷 226

材料一 两税法推行后,有人批评说:每州各取大历中一年科率钱谷数最多者,便为两税定额,此乃采非法之权令以为经制,总无名之暴赋以立恒规。

——陆贽(身为宰相)《翰苑集》卷 22《中书奏议·均节赋税恤百姓第一条》

国家定两税,本意在忧人。厥初防其淫,明敕内外臣:税外加一物,皆以枉法论。奈何岁月久,贪吏得因循,浚我以求宠,敛索无冬春。织绢未成匹,缫丝未盈斤,里胥迫我纳, 不许暂逡巡……昨日输残税,因窥官库门。缯帛如山积,丝絮似云屯,号为羡余物,随月献至尊。夺我身上暖,买尔眼前恩,进入琼林库,岁久化为尘。

——《白居易集》卷 2《重赋》

材料二 今天看来,杨炎创行的两税法的确有着界标性的意义:

其一,征收对象面扩大了。即使不增加每户每亩的税额,国家的收入也会增加,这便从大背景上减缓了中下层平民的税役负担。

其二,更主要的,是改变了租庸调征收以人丁为本的方式,实行以土地为依据征税的新方法。地税是履亩而税,户税虽然按户征派,但分户等高下,户等又依据资产主要是王地多少来划分,事实上也是依据地亩而征;分夏、秋两次征收,以适应当时大部分地区普及二作制的情况,也反映出两税与地亩的密切关系。这个变化是由于均田制崩波后各民户土地占有不均,并且悬殊越来越大的实际情况导致的,杨炎的主观目的是保证税收的顺利实现,在客观上却有着积极的意义。这不仅仅是因为科税由人丁转向地亩间接地松弛了官府对人丁的人身控制,也不仅仅是因为改变了以往各民户占有土地数量不同而租调无差别地征收的弊病, 使中下层农民减轻了负担,使税收趋向合理化,这只是对当时的积极作用;更应看到的是, 按地亩征税顺应了税制发展的历史趋势,结束了汉末以来赋役制度的混乱状态,并为宋代以后的税制理顺了方向。

——曹大为、赵世瑜等《中国大通史》

阅读材料,谈谈你对两税法不同看法的认识?(逻辑清晰,史论充分)