材料一 正是得益于这个郡县制,中国的国家形态才具备了逐步脱离“三代”时期多元化的联邦治理模式而向单一制中央集权模式转型的客观条件。到了秦始皇消灭六国,建立起统一的秦王朝之时,功不可没的郡县制更是全面取代了分封制而成为进一步巩固和强化中央集权的坚实根基。

——摘编自宋亚平《郡县制度:君主专制与中央集权的坚实基石》

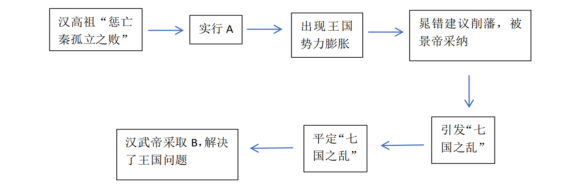

材料二 某学生在学习汉朝历史时所作思维导图局部

材料三 元世祖朝临时处理军政事务的行省和半固定化行省分沿用金行尚书省和蒙古国燕京断事官二模式,服务于特定的政治军事需要。世祖末成宗初,随着大规模征服战争的结束,元行省逐步过渡为地方最高官府体制。行省普遍设置,有确定的辖区范围(相当于金朝一两个路),宰执衔撤销和群官负责制的形成,兼领军民和不定期迁调。

——李治安《元代行省制起源与演化述论》

(1)材料一中“三代”时期多元化的联邦治理模式在商代是什么制度?根据材料思考,郡县制对比分封制的最大优点是什么?

(2)材料二中AB所代表的制度是什么?为加强对地方控制,汉武帝还采取了哪些政治措施?

(3)根据材料三并结合所学知识,概括元朝行省制形成的特点。综合上述材料,分析我国古代地方行政区划发展的趋势。

2 . 新材料·新视野·新方法

材料一

由于传统史书对于殷商历史叙述过于简略,故一度有人质疑其是否存在。甲骨文发现后,殷商的历史得以证实。甲骨文记载的商王世系继承与《史记》所载不尽相同,并出现类似“嫡”“庶”的词语;甲骨文反映出商代祭祀分为不同等级,祭祀对象有祖先和天帝、日、月、云、星、山川河流等诸神,祭祀祖先的规模和频率超过了其它神;甲骨文还记载了商王与其它地区的朝聘贡巡之礼、军事联盟之礼、贵族之间的通婚之礼等。

——摘编自陈戌国《中国礼制史》

(1)①依据材料一,指出甲骨文反映了商代哪些社会状况?

②简述甲骨文的发现对历史研究的意义。

材料二

“世界史”和“全球史”是人们研究和认识历史的两种不同视角。严格意义的“世界史”在人们具备全球性地理知识后就出现了。它以政治、军事和外交为框架,把各区域、国家、民族的历史简单拼凑在一起,近代欧洲的发展使得众多史学家把欧洲视为先进和文明的样板。“全球史”出现于20世纪后半期,是当代全球化趋势在历史研究中的反映。它研究的重点是不同国家、地区和文明之间的差别以及他们之间的相互作用和影响,提倡全面客观地看待不同地区、民族的历史,肯定所有民族对人类文明的贡献。

材料三

截止至20世纪末,关于人类全球化进程的起源主要有以下两种观点:

| 观点 | 起源 |

| 全球化500年 | 从新航路开辟算起 |

| 全球化150年 | 从工业革命的传播算起 |

(2)①依据材料二,比较“世界史”与“全球史”两种研究视角的不同点。

②阅读材料三,表明你赞同哪种观点(也可提出新观点),并运用“全球史”的视角简要说明。

材料四

在中国古代,官修史书占据主要地位,君臣纪传构成史书的主题内容,儒家思想成为判断是非的标准。统治者读经书和史书,“经则守之而治身,史则考之而应变”。

近代中国的史学研究出现了新变化。20世纪初,梁启超指出传统史学存在“知有朝廷而不知有国家,知有个人而不知有群体”等弊端。社会经济受到广泛重视,对边疆地区和世界历史的研究日益增多。进化论、唯物史观等先后成为史学研究的指导思想和研究方法,许多史学家编写历史教科书。

20世纪七、八十年代以来,一批史籍整理出来,历史读物出版繁荣,史学研究呈现出百花齐放的局面,除坚持唯物史观外,西方社会学、统计学等方法也被广泛运用,经济史持续成为研究热点,“现代化”等问题成为研究的新领域。

(3)阅读材料四,对中国史学不同发展阶段的特点进行解读。

要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

材料一 公元前4千纪始,东地中海青铜文明包括西亚、北非、南欧三个亚区。这三个亚区的共性也比较明显——均流行青铜人像或神像,随之流行的还有青铜牛、印章、护身符、双翼斧等。青铜人像或神像多与祭祀活动有关,早期形体较小,晚期出现一些真人大小的雕像。人像的身份有法老、国王、神袛、祭司、祈愿者、献祭者、武士等,体现了东地中海青铜文明浓厚的神灵信仰和宗教氛围。

材料二 亚欧草原青铜文明自西而东可分为东欧、南西伯利亚-中亚、中国北方-蒙古高原三个亚区。这三个亚区青铜器的类别与形制存在一些差异,比如东欧流行双刀战斧、横签战斧、板斧等,南西伯利亚-中亚流行弓背刀、钩刺矛、喇叭口形耳环等,中国北方-蒙古高原则流行管斧、铃首刀、铃首剑等。不过,共性更为明显,比如武器十分发达,工具、装饰品比较常见,晚期都流行马具和鍑,还有动物装饰艺术。

材料三 公元前3千纪末期,中国进入青铜时代,纵观中原青铜文明可以发现,以容器为核心的特征始终未曾改变,只是在细节上发生一些变化。比如器类方面,夏代至西周早期,青铜容器以爵、斝、觚、尊、自、罍、觥、壶等酒器为主,形成了标识身份等级的爵觚制度、流行兽面纹、夔龙纹、凤鸟纹等传说类动物纹饰,罕见人物形象;西周中期至战国时期,青铜容器以鼎、鬲、簋、篮、敦、豆等食器为主,形成了秩序分明的鼎簋制度和编钟制度,流行窃曲纹、鳞纹、环带纹、蟠螭纹、蟠虺纹等抽象纹饰,偶见人物形象。中国青铜文明的另一个突出特征是青铜器铭文众多,尤其是有很多长铭文的青铜器。

——上述材料均摘编自白寿彝主编《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,分析三种青铜文明存在差异的原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,概括中国青铜文明的主要特征。

材料一 七八千年前,中国北方和南方的农业与农耕聚落都有了很大发展。未耜的出现和普遍使用,粮食的储备,使人们的精神生活得到多方面的发展。

——摘编自中国社会科学院历史研究所《简明中国历史读本》

材料二 在郭家庄发掘的160号商代墓葬中,出土青铜礼器40 件……器表均有精美的纹饰和族徽文字,还有28件青铜乐器和生产工具,220件青铜贡器和900 多枚铜镬……墓主人可能是地位较高的武将。

——摘编自文物出版社《新中国考古五十年》

材料三 《吕氏春秋》指出:“公作则迟,有所匿其力也;分地则速,无所迟也。”所谓“公作”,就是指奴隶在井田上的集体耕作,“分地”则是指封建制度下的租佃制。这反映了没落的奴隶制与新发展起来的封建制之间的鲜明对比。

——摘编自中国书籍出版社《中国古代史》

(1)结合材料一,列举七八千年前中国农业发展的表现。

(2)结合材料二,从商代墓葬出土文物中可以归纳出当时的哪些历史信息。

(3)结合材料三和所学知识,说明春秋时期耕作方式有何变化,并说明这一变化有何历史作用。

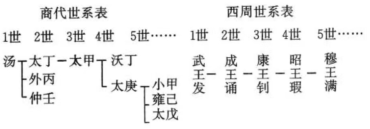

(1)阅读下列商、西周两个世系表,指出西周权力继承出现了怎样的变化?简单评价这种变化。

“天子建国,诸侯立家,卿置侧室,大夫有贰宗,士有隶子弟,庶人工商各有分亲,皆有等衰。”

——《左传·桓公二年》

(2)材料反映了哪个朝代实行的一种什么制度?简单评价这一制度。

从夏后氏比较笼统的霸权,经过商人同心圆布局的统治机制,最后到西周的封建网络,这三个阶段的发展促使“中原”成为中央政权的基地,而又以同心圆的方式扩散其势力于各处。

——许倬云《说中国:一个不断变化的复杂共同体》

(3)根据材料和所学,概括夏、商、西周“三代”的统治特点。

材料一 殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼。

——《礼记》

“务民之义,敬鬼神而远之,可谓知矣。”“未能事人,焉能事鬼?”

——《论语》

材料二 “夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。”“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。”

——《论语》

(1)材料一反映了从商朝到春秋时期人们对天人关系的认识有何变化?结合所学知识,分析变化的原因。

(2)根据材料二,指出孔子关于人际关系的两个核心概念,并简要论述孔子在中国思想文化史上的贡献。

材料一 侯的担任者多为商周围方国的首领,他们一方面臣服于商,接受商王赐予的封号,一方面是土著国家的首领。但是,各诸侯国、方国的官吏,不是由商王任免的。诸侯国要负担纳贡、服役、戍边或随王出征等义务。商王还要派王族的亲信去地方监督当地首领,便于控制并加强其统治。

——摘引自卜宪群《中国通史(一)》

材料二 汉初制度大多不切实际,要求制度变革的呼声甚高,却无法得以实施。直到武帝时期,才大刀阔斧地推行了制度变革,这是一个事功显赫的时代,也是一个垂范立制的时代,在协调地方与中央的关系、解决皇权与相权矛盾、强化对官僚队伍的管理、确立新的经济政策等重大领域,汉武帝都进行了制度创新和变革。

——摘编自孙家洲、王文涛《制度变革与汉武帝盛世的造就》

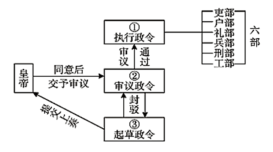

材料三 唐朝中央中枢机构示意图

“汉代宰相是首长制,唐代宰相是委员制。最高议事机关称政事堂,一切政府法令,须用皇帝诏书名义颁布者,事先由政事堂开会议决,送进皇宫画一敕字,然后由政事堂盖印中书门下之章发下。”

——钱穆《国史新论》

(1)根据材料一并结合所学,写出商朝“控制并加强地方统治”的制度并阐释其内涵。

(2)根据材料二并结合所学,说明汉武帝在协调“地方与中央”、“皇权与相权”关系上的重大制度变革。

(3)写出材料三中①、②、③所示机构的名称。依据材料并结合所学,比较汉朝、唐朝相制所发生的变化并分析其积极作用。

材料一 七八千年前,中国北方和南方的农业与农耕聚落都有了很大发展。耒耜的出现和普遍使用,粮食的储备,使人们的精神生活得到多方面的发展……内部大小血缘集体之间以及个人之间,关系平等和睦。

——摘编自《简明中国历史读本》

材料二 在郭家庄发掘的160号商代墓葬中,出土青铜礼器40件……器表均有精美的纹饰和族徽文字,还有28件青铜乐器和生产工具,220件青铜贡器和900多枚铜镬……墓主人可能是地位较高的武将。

——摘编自《新中国考古五十年》

材料三 《吕氏春秋》指出:“公作则迟。有所匿其力也;分地则速,无所迟也。”所谓“公作”,就是指奴隶在井田上的集体耕作,“分地”则是指封建制度下的租佃制。这反映了没落的奴隶制与新发展起来的封建制之间的鲜明对比。

——摘编自《中国古代史》

(1)根据材料一,列举农业“有了很大发展”的表现。结合所学知识,举一例说明河姆渡原始居民的“精神生活”得到了发展。

(2)根据材料二,从商代墓葬出土文物中可以归纳出当时的哪些历史信息?

(3)根据材料三并结合所学知识,说明春秋时期耕作方式有何变化?根据材料三,说明这一变化有何历史作用?

(4)综合上述材料,概括这一时期社会形态的演进过程。

材料 中华文明是人类最古老的的文明之一……北京东胡林遗址出土了距今10000年前后栽培的粟和黍。此外,浙江上山、湖南玉蜂岩也出土了距今10000年左右栽培的稻。这表明当时农业生产力提高,人们过着定居生活。距今约5300年前的辽宁牛河梁遗址,出土了祭坛、积石壕、神庙、玉器等:安徽含山凌家滩遗址、良绪遗址和陶寺遗址都发现了大型都邑、宫殿和权贵阶层的大墓,这表明当时社会分层和分化加剧。约4000年前,二里头遗址一系列重要的考古发现,表明中国由古国文明向王国文明过渡。这一时期,长江中下游等区域由于洪涝和地下水位的上升等环境变化,农业遭受严重打击,文化和社会转向衰落,本区域的文明进程出现挫折,转而纳入以中原地区王朝为中心的文明一体化进程。约3000年前,西周王朝封邦建国,加强了对王微地区之外广大区域的控制,中原王朝统治得以巩固。

——摘编自王巍《中华文明奠基》

(1)根据材料并结合所学知识,概括原始社会时期中华文明的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析推动奴隶社会中华文明继续发展的因素。

材料一

(1)阅读商、西周两个世系表,指出西周权力继承出现了怎样的变化?简单评价这种变化。

材料二 “天子建国,诸侯立家,卿置侧室,大夫有贰宗,士有隶子弟,庶人工商各有分亲,皆有等衰。”

——《左传·桓公二年》

(2)材料反映了哪个朝代实行的一种什么制度?简单评价这一制度。

材料三 从夏后氏比较笼统的霸权,经过商人同心圆布局的统治机制,最后到西周的封建网络,这三个阶段的发展促使“中原”成为中央政权的基地,而又以同心圆的方式扩散其势力于各处。

——许倬云《说中国:一个不断变化的复杂共同体》

(3)根据材料和所学,概括夏、商、西周“三代”的统治特点。

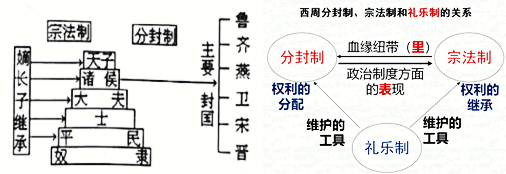

材料四

(4)结合两幅示意图,指出宗法制、分封制、礼乐制之间的关系。

(5)综合以上四则材料并结合所学,归纳早期国家的特征。