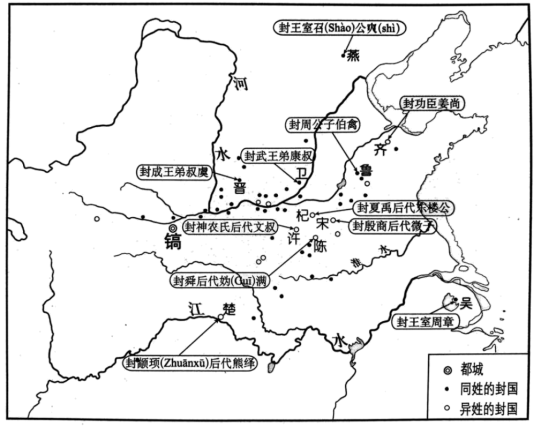

材料一 周人后世子孙追述周初分封情况时曾说:“昔武王克商,光有天下,其兄弟之国者十有五人,姬姓之国者四十人,皆举亲也。”,又说:“昔周公吊二叔之不咸,故封建亲戚以蕃屏用,管、蔡、都、霍、鲁、卫、毛、胁、郜、雍、曹、滕、毕、原、酆、郇,文之昭也。邘、晋、应、韩、武之榜也。凡、蒋、邢、茅、胖、祭,周公之胤也。”荀子也指出:周初“立七十一国,其中姬姓独居五十三人焉:周之子孙,苟不狂惑者,莫不为天下之显诸侯。”从之籍记载来看,周之分封皆以土地为主,“天子、诸侯及卿大夫有地者皆曰君”。有地者曰君,反之,无地者当然也就不成其为君。

——摘编自梁颖《试论西周春秋时代宗法制与分封制的结合》

材料二 回顾起来,到将近公元前3世纪中期,秦开始了一项看似系统地否定帝国理念的战略。公元前256年,秦的统治者废止了一切帝国礼仪,实际上解散了帝国。十年之后,一位新的秦王一一始皇帝宣布,解体的帝国可以被替代。在后来25年中,他系统地孤立并征服了所有的敌对王国,并宣布他自己是一个新的君主政体的“第一个皇帝”。他宣称:“天下共苦战斗不休,以有侯王。换言之,以他为唯一的统治者,一个统一的中国就将享受和平与繁荣。”

一一摘编自菲利普·费尔南德兹一阿迈斯托《世界:一部历史》

(1)根据材料一,概括西周分封制的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,列举“第一个皇帝”为巩固统治而采取的主要政治措施。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,说明西周与秦朝政治制度的不同特点。

材料一 进入战国后,诸侯国君逐渐演变为集权专制君主,实行官僚制度。这套制度的基本内容是:其一,在官吏任免方面,突破“亲贵合一”“世卿世禄”的旧制。选拔官吏,或因军功,或由荐举、游说,或择自侍从养士。被任命的官吏多非贵族,“官无常任”,不得世袭。其二,以玺印符节作为官吏权力的象征和凭据。国君任命官吏时授予玺印,免职辞官时回收玺印。将帅统兵发兵,也须持有兵符。派遣使臣,则用国君授予的“节”,国君颁赐给官吏玺印符节,赋予官吏行使行政、军事、司法诸权以合法性。其三,严格实行官吏岁终“上计”。每年地方官须向国君呈报财政预算。国君采用合券制,年终稽查两片符券所载数目的盈亏。盈者升官受赏,亏者降职问罪,以督促官吏尽责尽力。其四,推广俸禄制。发放数额,依官职高低而有等差。俸禄取代封色,国君可随时任免或调动官吏。

——李治安《中国古代官僚政治)

(1)概括战国时期官僚制度的特点,结合所学分析官僚制度形成的历史背景。材料二 秦统一六国后,实行郡县制,“分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监”,这里的“监”是“掌监郡”的“监御史”。它隶属于御史大夫,代表皇帝监察地方官吏,使地方官不敢欺骗和违抗中央。汉初,郡国并行,各郡没有设置监御史这个官职,但中央派人监察地方的作法继承下来。到汉武帝时,在全国置十三州部,每州派刺史一人。刺史对上受中央御史中丞直接管辖,对下主要监察郡守和强宗豪右,从其“周行郡国”可以看出,诸侯王也在督察之列。刺史以六条问事,形成“秩卑”“任重”的局面。作为中央派出的监察官,虽不是地方官,由于能控制地方长官,因而极易越权。随着东汉后期阶级矛盾尖锐,刺史(州牧)的秩位提高、权限扩大,刺史可以督察辖区内一切朝廷命官,有选举、劾奏之权,有权干预地方行政,又拥有领兵之权,事实上演变为地方的高级行政长官。有的州牧、刺史甚至权位父子相袭,实际上成了割据一方的军阀。

——摘编自安作璋、熊铁基《秦汉官制史稿》

(2)依据材料二并结合所学,指出秦汉地方治理体系的变化,并分析变化的影响。材料 分封制与郡县制第一次大的争论发生在秦统一后。以丞相王绾为代表的大多数官僚认为:“诸侯初破,燕、齐、荆地远,不为置王,毋以填之。请立诸子,唯上幸许。”廷尉李斯独驳众议:“周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚足易制。天下无异意,则安宁之术也。置诸侯不便。”秦始皇不顾群臣的反对,坚决支持李斯的主张。这次争论的结果是“分天下以为三十六郡”,在全国范围内用郡县制取代了分封制。

汉武帝以后至东汉末,尽管郡国并行的双轨制格局被保留,但分封制的性质却发生了根本的变化。分封制在政治上已不起任何作用,形式上存在的王国和侯国已形同郡县。唐初关于分封制和郡县制的争论几乎是一边倒,柳宗元在《封建论》中指出秦“有理人之制,而不委郡邑,是矣。有理人之臣,而不使守宰,是矣。郡邑不得正其制,守宰不得行其理,酷刑苦役,而万人侧目。失在于政,不在于制”。

北宋建立不到几十年就出现积贫积弱的局面,最后被北方游牧民族灭掉。南宋偏安江南,又为蒙古族所灭。庞大的明帝国竟被满族推翻。这些现象不得不引起一些思想家的反思。因此,至明末清初,关于分封制与郡县制的争论又掀起第三次高潮。多数人在肯定郡县制的前提下,也指出郡县制的弊病。顾炎武认为:“封建之失,其专在下;郡县之失,其专在上”“尊令长之秩,而予之以生财治人之权,罢监司之任,设世官之奖,行辟属之法”。这说明这个时期关于分封制与郡县制的争论已上升到一个新的高度,即从分权与集权的高度去认识分封制与郡县制。

——摘编自冯辉等《中国古代分封制与郡县制之争》

(1)根据材料并结合所学知识,评析李斯、柳宗元、顾炎武对郡县制的看法。(2)根据材料并结合所学知识,分析中国古代长期存在的分封和郡县之争的本质,并予以评价。

材料一 周人以同姓兄弟或姻姓亲信所封的诸侯国已非过去承认的原有邦国,而是以武力为背景,在原有众多邦国的地域内人为“插队”进去,很像“掺沙子”。这是鉴于殷商孤立而亡的教训,属于周的创造。分封出去的邦国,仍是“有其土,田,人民”的地方实体,并实行贵族世袭统治,地方拥有实权。

——王家范《中国历史通论》

材料二 秦始皇全面推行郡县制,以郡统县。郡行政长官称守,掌一郡行政等事务。设郡尉负责军事。郡下设县,县行政长官称县令。每年岁末。郡守派遣官吏赴京师上计,向中央呈交记录本郡情况的计簿。朝廷据此行赏罚。县则在郡上计前,向郡守呈交县计簿。中央派监御史监察郡政,纠举弹劾有罪过的官吏。

——摘编自《简明中国历史读本》

材料三 西周的封建是层层分封,而汉代封建只有一层分封,诸侯王国以下依然是郡县制。所以《隋书地理志》说:“汉高祖……矫秦县之失策,封建王侯,并跨州连邑,有逾古典。而郡县之制,无改于秦。”这是一点也不错的。

——周振鹤《中国地方行政制度史》

(1)根据材料一,指出西周分封制的创新之处。结合所学知识,分析分封制实施产生的政治作用。

(2)根据材料二,概括秦朝中央政府通过郡县制来加强对地方控制的措施。结合所学知识指出郡县制全面推行的政治条件。

(3)根据材料三结合所学知识,指出汉代实行分封的后果及汉武帝采取的对策。

材料一

材料二

材料三 “汉高祖……矫秦县之失策,封建王侯,并跨州连邑,有逾古典。”这些受封的诸侯王和列侯都是“有土之爵”,在其封地上享有两大特权:一是“自置吏”,二是“得赋敛”。

——摘编自周振鹤《中国地方行政制度史》

愿陛下令推恩分子弟,以地侯之。彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国,不削而稍弱矣。于是上从其计。

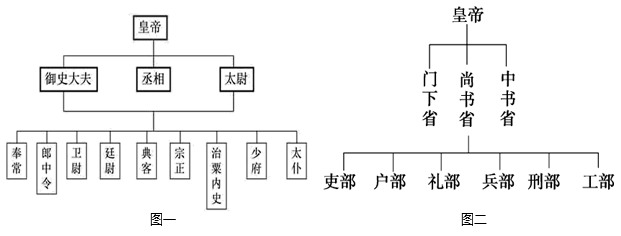

(1)材料一中图一反映的是什么制度?图二中三省的职责分别是什么?(2)材料二反映的是什么时期的什么制度?

(3)依据材料三并结合所学知识,指出西汉时期地方行政制度是什么?这一制度会造成什么后果?列举汉武帝“矫秦县之失策”的具体措施

材料一 长期流行的说法是:中国历史的 主流是统一。公元前221年以前,中国处于分裂状态,经过一两千年发展,到这时建立了以中原为中心,以华夏族为主干的集权政权。此后有一千余年的时间里,存在着一个以秦朝疆域为基础的中原政权,其版图时有盈缩;其余时间则分裂为若干个政权,但自治的政权始终存在。

——摘编自葛剑雄著《统一与分裂》

材料二 中国国情的特点是民族众 多、 地域辽阔、地区差别较大,中央政府要对之实行有效管理,就必须建立和健全便于加强控制的地方行政体制。元朝是一个幅员辽阔的大帝国,它“北逾阴山,西极流沙,东尽辽左,南越海表”,疆域“有难以里数限者”。以今日地理来说,帝国的势力所及,北到北冰洋,南到越南、泰国北部,东南至海而达澎湖,西至东欧和西亚。在这样大的国土内,政治、经济情况当然差别很大,元朝统治者便采用多种形式来实行管理。

——摘编自柏桦著《中国政治制度史》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明秦朝稳固统一措施产生的深远政治影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明元朝为巩固统一多民族国家采取的地方管理措施。

材料一 秦有天下,裂都会而为之郡邑,废侯卫而为之守宰,据天下之雄图,都六合之上游,摄于四海,运于掌握之内,此其所以为得也

——柳宗元《封建论》

材料二 元世祖忽必烈登上汗位后……元朝则重建了以中原为中心的大一统,其对边疆地区的控制比前代更为强化,在漠北、东北、云南、吐蕃等边远地区,都因地制宜地实施了有效的管理。漠北设岭北行省,基层单位仍然是蒙古的千户、百户组织。东北设辽阳行省……云南行省下辖72路,2府,多用世袭土官任职……元朝皇帝信奉喇嘛教,尊吐蕃喇嘛教萨斯迦派僧侣为帝师,因而由掌管全国佛教事务的机构兼领吐蕃之地。此后,元朝对西藏地区行使行政管理权并实行了充分和有效的管理。

——摘编自张帆《中国古代简史》

材料三 当人们唱起“中华民族到了最危险的时候”,不管是汉族、满族、蒙古族、回族、藏族、维吾尔族,壮族,还是其他许多兄弟民族,不管是国内的居民还是海外的华侨,都同样难以抑制地热血沸腾,聚结成一个整体去抵抗外来的侵略者。

——引自金冲及《二十世纪中国史纲》

(1)根据材料一和所学知识,指出秦为“摄于四海”所采取的地方管理制度,并用一句话说明其能使秦“运于掌握之内”的原因。

(2)根据材料二和所学知识,指出元代管理西南地区的措施,并分析其对中国统一多民族国家发展的意义。

(3)阅读材料三并结合所学,指出抗日民族统一战线正式形成,从而使中华民族“聚结成一个整体”的标志。简述抗日战争的胜利对中华民族伟大复兴的意义。

材料一 公元前227年,罗马建立第一个行省,之后,随着罗马海外征服的范围不断扩大,行省数目大为增加,行省制成为罗马统治海外领地的重要制度。公元前27年,罗马帝国建立后,行省制度趋于完善。长期的战争以及行省需要重兵驻扎,从而为军阀的出现提供了条件。行省的发展,破坏了罗马城邦的社会政治经济基础,即与氏族血缘关系有联系的具有闭塞性质的罗马公民集体,最终导致罗马城邦走向崩溃。……古代中国的县出现在春秋时期。至战国时期,秦对外扩张活动不断加剧,县的数目也越来越多。郡大概到春秋末期才出现,秦国郡辖县制度的形成,大概要到战国末期。秦帝国建立后,废除分封制,确立郡县制为帝国的地方行政制度。

材料二 在秦汉时期,氏族血缘关系残余被较为彻底地铲除,但罗马帝国仍存城邦时期血缘关系的残余。罗马与秦汉的专制政体有明显的不同之处。秦汉县的机构大,尽管秦汉郡县机构复杂,人员众多,但管理层次则是相当分明的,罗马行省机构则远不及秦汉帝国那样复杂。罗马行省之下为城市,由于城市具有自治或半自治的性质,所以罗马行省机构设置简单;官吏人数不多。行省主要负责税收、司法和治安等方面事务,不及秦汉县管辖得那样广泛。尽管随着罗马帝国的发展,中央政府对行省控制不断加强,但罗马行省始终没有形成层次分明的管理机构。

——以上材料均摘编自易宁《秦汉郡县制、罗马行省制与古代中西文明的特点》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析秦汉郡县制和罗马帝国行省制建立的相同之处。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,比较两者的不同之处及产生的主要原因。

材料一 秦帝国建立了单一制的郡县制统治,但是实际上,战国列国相互并立的国家观念以及更为古老的分封制传统并没有完全被统一的、郡县制国家观念所取代。统治阶级内部对新帝国建立怎样的国家结构本身即存在着不同的意见,赞同分封的人很多;六国的政治势力、社会势力仍存,恢复列国并立统治的愿望依然十分强烈;文化的地域性差异仍然十分突出。

材料二 汉初社会经济残破,地方割据势力强大,中央集权有限,统治者采取了变通的郡国并行的国家结构形式,这种国家结构形式符合了汉初历史与现实的客观状况。统治阶级在与分裂势力作顽强斗争的同时,也要求“郡国自拊循其民”,给予地方政府较大的自主权,为缓和汉初国家与社会的矛盾奠定了政治基础。经“文景之治”,武帝时国力上升,在调整、限制、打击王国势力的过程中,郡县制逐步成为汉国家结构的主体,也正是在这个基础上,汉武帝从政治、经济、文化上采取了一系列措施,使汉帝国走向强盛。

——以上材料均摘编自卜宪群《秦汉之际国家结构的演变》

完成下列要求:

(1)据材料一,指出秦朝郡县制国家观念受到的挑战。

(2)据材料一、二并结合所学知识,以秦汉国家结构发展为例,就“国家结构与社会发展”写一篇小论文。(要求:观点明确;史论结合:逻辑严密;表述通畅;260字左右)