材料一 《史记》记载,秦武公十年(前688年),“伐邽、冀戎,初县之”。秦武公把邽、冀直接纳入国家行政体制之内,由中央政府委派官员去主持政务。至商鞅变法时,秦国普行县制于秦国全境,共设了31个县。秦并天下后,作为统一的封建国家,其领土空前广阔,将郡县制推行至全国。秦朝以法治国,大量任用并重用法家人士,作为法家重要人物的李斯希望强化君主专制,强调严刑峻法,在这种政治背景下,李斯个人及其代表的政治力量在很大程度上推动了秦朝实行郡县制。秦朝郡县制奠定了中国地方政治行政体系的基础,构建了两千多年中央集权封建王朝的基本框架。

——摘编自《中国郡县制的产生与演变过程》等

材料二 1869年7月,日本政府发布“版籍奉还”令,版籍奉还,就是要诸侯向政府交出对土地和人民的封建领主所有权。版籍虽然归还了,但藩主仍是藩的行政长官,而且藩主仍旧控制着征税和军令的权利。1871年8月,岩仓具视等人调集一万御亲兵于东京,进行武力威慑,召集56藩的原藩主到东京,当面宣布了废藩置县诏书,并表示他们必须强制在东京居住,领取国家俸禄。在明治维新运动中,明治政府先后废除620多个藩地,共设三府七十二县,县知事由日本中央政府任命。虽废藩置县,但长州藩、萨摩藩、肥前藩、土佐藩,这四大藩帮的藩主依旧有着极高的政治话语权。

——摘编自《日本明治维新中的废藩置县》等

(1)根据材料一并结合所学知识,说明秦朝实行郡县制的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括日本废藩置县的特点。

(3)根据材料并结合所学知识,简析中日两国历史上设置县制共同的积极意义。

统一的背景

(1)长期战乱,

(2)

(3)地理位置优越,

(4)数代秦王励精图治,

(5)秦国

统一的过程

(1)东方:公元

(2)南方:征服

(3)北方:抗击

统一的巩固

(1)政治上:建立

原因:

经济根源:

政治根源:

政治前提:

思想来源:

实践条件:

措施:

①

②

御史大夫

太尉

九卿

③

④

影响:

①有利于多民族封建国家的形成和发展;

②可以有效地组织大规模生产活动和经济建设;

③容易形成暴政和腐败现象,阻碍历史发展。

(2)其他方面

①统一

②编制户籍,实行

③

④完善官员考核:实行

⑤重视民族治理:中央设

⑥交通建设:统一

⑦采用

统一的意义

(1)结束了春秋战国以来诸侯割据混战的局面,其创立的中央集权制度被以后的王朝长期沿用,影响深远。

(2)空前统一的封建国家促进了各民族的交往交流交融。

(3)推动了统一多民族国家政治、经济、社会的发展。

材料一鉴于战国时,“七国异族,诸侯制法,各殊习俗”,秦统一后的“移风易俗”主要针对的是东方六国。秦始皇企图用严厉的法令手段来匡饬异俗,实现文化上的大一统,形成了“以法治俗”的统治思想。由于秦“事皆决于法”“以法治俗”走向了极端,风俗与政治形成了尖锐对立,激起原东方各国的反抗,其中楚人表现得最激烈,齐人、赵人次之,其间包含着区域文化的差异与冲突,加速了秦帝国的灭亡。

——摘编自牟发松《从“移风易俗”看秦汉对地方社会的控制》等

材料二在完成政治统一之后,刘邦在秦、韩、魏等西部地区设郡县“奉汉法以治”,在赵、 燕、齐、楚等东部地区则立王国,允许诸侯王在一定范围内制定和颁布本国的政策法令,依靠本 国士人“从俗”而治。在东方各地特别是楚、齐、赵地的文化传统仍有很大势力的情况下,将承 秦而来的汉朝法律强行向全国推广,仍有激起东方社会反抗的危险。刘邦一方面必须“承秦”, 包括承秦之制,另一方面又必须尊重东方社会的习俗,特别是楚、齐、赵人之俗,这是汉初实行 郡国并行制的深层背景。西汉能成功地避开亡秦覆辙,将帝国的统治巩固下来,与此不无关系。

——摘编自陈苏镇 《<春秋>与“汉道”:两汉政治与政治文化研究》

材料三为了实现文化的统一,汉朝儒生们提出“德教”的主张。贾谊和董仲舒分别对“德教”进行了系统论述,提出了两种不同的方案。贾谊的方案可以称为“以礼为治”。他建议汉朝仿照西周,尽快“制礼作乐”,自上而下地建立一套儒家制度,用这套制度约束百姓的行为,“使民日迁善远罪”,逐渐移风易俗,实现文化的统一。董仲舒则主张“教化”必须由“圣人”主持, 圣人奉天命来到人间作天子,这种圣人加天子的角色就是“王者”;王者自上而下、由近及远地 推行教化,逐渐移风易俗,实现文化的统一。汉武帝即位后,尊崇儒术,确立了儒家的主导地位。

——摘编自陈苏镇 《秦汉时代社会治理模式的演进》

(1)阅读材料一和材料二,结合所学,以社会风俗与国家统一的关系为视角,评析秦至西汉初期的统治政策。(2)阅读材料三,结合所学,说明西汉时期东西部风俗差异是如何消弭的。

材料一 秦朝为华夏与四夷的交流提供了两大基础:其一是建设首都和修治驰道。秦吞并诸侯便将诸宫室仿造于咸阳,成为国家象征……秦始皇五次巡狩全国,修筑驰道,将四夷生活的区域与中原联系起来。其二是创立法制和设置机构。“云梦秦简”有属邦律专门调整归属秦朝的少数民族社会关系……在机构设置上,中央设典客官职,位列九卿,掌管异族归附事务;民族地方设道,“县有蛮夷曰道”。中国多民族国家发展进入新时期,“春秋时代华夷杂处之局,逐渐消融,而成一车同轨、书同文、行同伦之社会”。

——摘编自唐勇《论中国“多民族国家”的历史传统》

材料二 1938年,中共中央六届六中全会提出建立广泛的抗日民族统一战线,推动国内各个党派和各个阶级与各个民族的联合。针对敌人已经进行并加紧对中国的分裂活动,中国共产党强调要团结国内各民族,在共同抗日原则下,在各抗日根据地的少数民族聚居区建立了许多不同级别的行政机构,使少数民族享有自己管理本民族事务的自治权利,取得了成功的效果。

——摘编自孙懿《中国民族区域自治的历史过程》

材料三 中共十九大报告提出,全面贯彻党的民族政策,深化民族团结进步教育,铸牢中华民族共同体意识,加强各民族交往交流交融,促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起,共同团结奋斗、共同繁荣发展。铸牢中华民族共同体意识被写入新修订的《中国共产党章程》,赋予民族工作新的内涵和重大历史使命,是习近平新时代中国特色社会主义思想在民族工作领域的具体体现。

——摘编自历史选择性必修1《国家制度与社会治理》

(1)根据材料一,概括秦朝促进民族交融采取的措施。

(2)根据材料二,指出中共中央早期民族区域自治政策探索的历史背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,简析铸牢中华民族共同体意识的历史意义。

材料一 “秦昭王时,义渠戎王与宣太后乱,有二子。宣太后诈而杀义渠戎王于甘泉,遂起兵伐残义渠。于是秦有陇西、北地、上郡,筑长城以拒胡。”

——《史记·匈奴列传》

“秦已并天下,乃使蒙恬将三十万众北逐戎狄,收河南。筑长城,因地形,用制险塞,起临洮,至辽东,延袤万余里。”

——《史记·蒙恬列传》

材料二 古罗马也曾修筑过“千里长城”。从1世纪到3世纪,罗马人为防备日耳曼人的袭扰,陆续在莱茵河与多瑙河之间修建了一条“防御之墙”,从今天德国的波恩附近直到雷根堡附近,全长584千米。另外,公元117年,罗马皇帝哈德良来到不列颠视察后,下令修建长城以抵御凯尔特人,该长城由三个罗马军团历时约六年分段筑成,史称哈德良长城,全长约118千米。

——摘编自马兆锋编著《伟大的古罗马文明》

材料三 清朝入关后,一直没有修缮过长城,康熙三十年(1691),古北口一带的城墙有不少地方损坏倒塌,边防总兵蔡元上疏朝廷请求修缮,工部等建议康熙帝予以批准。康熙帝很不以为然,他认为秦筑长城以来,汉、唐、宋历代经常修缮,但从来都没有因此而免除边患。他说:“民心悦则邦本得,而边境自固,所谓众志成城者是也。”

——摘编自徐永清《长城简史》

(1)根据材料一、二,结合所学知识,分析古代欧亚帝国大规模修筑长城的共同原因。(2)根据材料三,结合所学知识,评析康熙帝对修筑长城的看法。

材料一

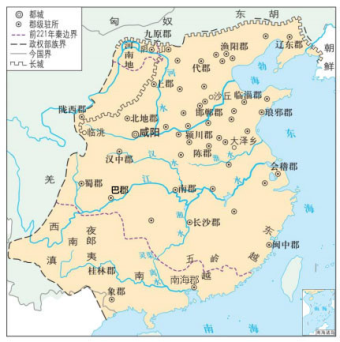

秦朝形势图

公元前221年灭掉六国后,秦始皇派大将蒙恬率30万大军北伐匈奴夺取了河套地区,设九原郡,并迁内地3万户到当地屯垦。又在原秦、赵、燕三国修筑的长城的基础上,修葺、增补、新筑,建成了西起临洮、东至辽东的万里长城。

——据人民教育出版社《普通高中课程标准实验教科书历史1必修教师教学用书》等

材料二

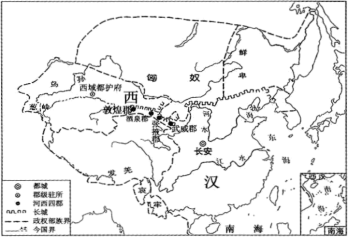

明代长城建设同北边局势密切相关,东自鸭绿江西至嘉峪关的明长城主要防御对象为鞑靼、瓦剌、吐鲁番等。明清鼎革之后,康熙帝在漠北蒙古归附之后曾提到:“昔秦兴土石之工修筑长城,我朝施恩于喀尔喀,较长城更为坚固也。”随着嘉峪关以西地区逐步纳入清朝统治,内地人民相继出关赴安西和新疆地区谋生定居,嘉峪关成为内地通往新疆的要道,清朝管理内地同新疆贸易的依托,以及管理西北藩部及外国朝贡使者的首要之区。

——据邓涛《延续与变革——清代嘉峪关长城功能辨析》

材料三

起来,不愿做奴隶的人们!

把我们的血肉,筑成我们新的长城!

中华民族到了最危险的时候,

每个人被迫着发出最后的吼声,

起来!起来!起来!

——田汉《义勇军进行曲》(1935年)

(1)结合材料一与所学知识,指出秦朝长城得以建成的原因。

(2)根据材料二,指出明朝与清前期长城功能的不同,并结合所学知识简析清前期长城建设的意义。

(3)结合所学知识指出,相比于材料一、二,材料三中“长城”的含义有何变化?结合中国近代史知识任举一例予以说明。

材料一:西南地区包括今四川、云南、贵州与重庆市全部,地形复杂,民族众多,交通道路是将西南地区不同地理单元与民族连为一体的纽带。秦始皇时期将军常颇开通五尺道,自成都通往云南昭通、曲靖,汉武帝时期唐蒙整修扩建。另一条川滇道为灵关道,从成都通往洱海。汉武帝时期,唐蒙出使夜郎,夜郎归附,设置犍为郡。唐蒙自僰道将路伸延至牂牁河沿岸,打通了川、滇、黔、桂数省的古代交通道路。朝廷相继在西南设置郡一级行政机构,考古学者在昆明发掘出主体为两汉时期的文化堆积层,发现包括“益州太守章”及益州郡下辖的24个县中18个县的长官封泥。虽然这些行政机构的设置来自汉王朝之令,但其内部管理则以部族为基础。

——据韩茂莉《中国历史地理十五讲》整理

材料二:西南边疆近代交通起于中法战争之后法属滇越铁路的修建,西南边疆社会的路权意识亦随之觉醒,也使滇越铁路从修筑到之后的运行,始终伴随着边疆人民的路权声张及对交通权益维护的问题,并与内地保路运动形成呼应。抗战时期,“自西南局面打破,全国政令统一后,当局锐意发展西南交通,以沟通各省之运输与文化,且为联络巩固国防计,各省交通,亦有早为联络之必要”。为此,亦展开了从公路、驿路、铁路、航空、电话、邮寄等全方位的交通开发,凸显了国民政府在西南边疆社会凝聚力的增强。解放后,党和政府高度重视西南地区的道路建设,成渝、宝成、川黔、滇黔、成昆等重要铁路干线相继建成通车。当代,新技术融合交通发展,高速公路和高铁以及大飞机等交通弥补了被大山阻隔的河海航运,新技术支撑下的新的物流体系形成,使得在深山中的大多数村寨都可以借助互联网和物联网,实现订单试生产和预订服务。

——据陈征平《论近代交通对西南边疆民族地区的内地化牵引》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦汉时期中央政府管理西南地区的举措,简述该时期发展西南交通的重要意义。(2)根据材料二并结合所学知识,说明交通现代化对西南民族地区内地化的牵引作用,并分析新中国成立以来西南地区交通发展迅速的原因。

材料一 秦朝实现了真正的大一统,其并未延续分封制,而采用了郡县制。这是由于秦始皇吸取了西周的教训。随着世代更迭,分封制之下的亲缘关系会逐渐淡化,若王室衰微,诸侯国就会割据一方。故秦始皇需加强对其他六国旧地的管控。此外商鞅变法也推动了郡县制的推行。总之,郡县制适应了大一统的需要,其推行便如同水到渠成。

——摘编自袁娜等《秦汉至晋分封制与郡县制演变动因》

材料二 北魏前期,鲜卑拓跋部虽然在军事上是胜利的征服者,但在文明程度上却是个后进者,北魏政权继续采用原有的制度和办法已经难以维持其统治,必须改弦更张······伴随着拓跋部的逐步封建化,一部分鲜卑贵族成为封建地主,他们对本民族落后的东西不再固守和留恋,其要求改革的愿望比较强烈······北魏同南朝的力量对比已趋均衡,来自北方柔然的干扰也大为减少,为北魏统治者致力于内部的改革事业,提供了一个相对安定的外部环境······在太和年间,北魏朝廷中形成了以李冲等代表人物为核心的汉族士大夫智囊团,其中的许多人参与了孝文帝改革的全过程。

——摘编自景有泉《北魏孝文帝改革成功的历史经验》

(1)根据材料一,概括秦始皇采用郡县制的原因。结合所学,列举秦始皇在经济与文化领域巩固大一统的举措。

(2)根据材料二,概括北魏孝文帝改革的历史背景,结合所学,简述这场重大改革的历史意义。

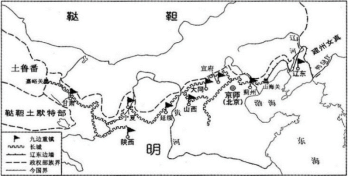

材料一 秦朝、汉朝、明朝北方长城示意图

纲要上16页,秦朝形势图

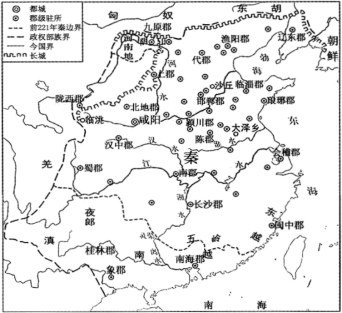

纲要上22页,西汉形势图

《国家制度与社会治理》64页,明朝长城与九边重镇示意图

材料二 1935年5月24日,影片《风云儿女》在被誉为“国片之宫”的金城大戏院(今黄浦剧场)首映,主题歌《义勇军进行曲》从此响彻长城内外、大江南北。这部影片是由许幸之执导,田汉、夏衍编剧的一部抗战故事片。影片讲述了在抗战时期,青年诗人辛白华最终因为挚友梁质夫的牺牲,精神受到巨大鼓舞,思想觉醒,进而投身抗战,保家卫国的故事。该片的主题歌《义勇军进行曲》的歌词是作者田汉在被国民党逮捕后于监狱中创作,1935年4月18日由聂耳完成作曲。建国后,《义勇军进行曲》成为中华人民共和国国歌,融入中国人民的血液,化为中华民族的灵魂。不论在任何历史时期,国歌永远是凝聚人心的纽带、鼓舞士气的力量。

——根据网络资料整理

(1)观察材料一地图,说明历代长城有何变化?试解释其原因。

(2)依据材料二和所学知识指出,电影《风云儿女》创作和上映的时代背景。

(3)依据上述材料谈谈你对长城的认识。