历史的折页:1924年温布利博览会

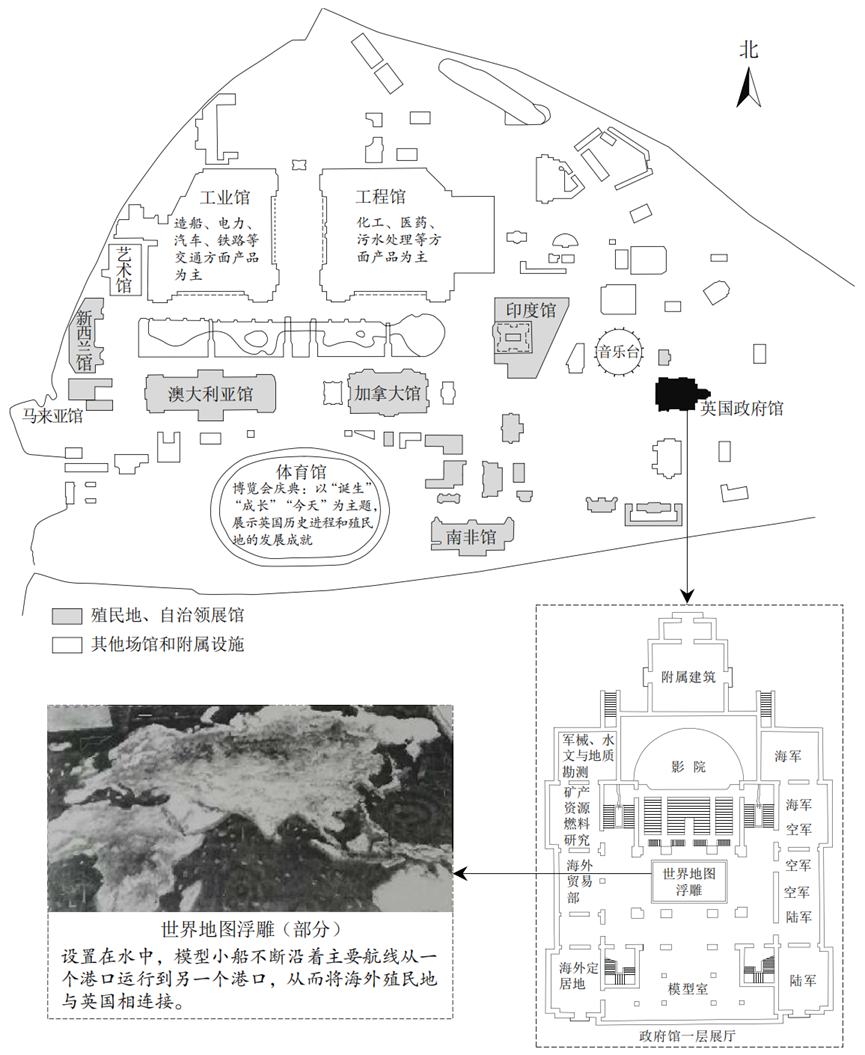

20世纪初,英国提出了与自治领和殖民地举办一次博览会的计划。因为第一次世界大战爆发,这一计划搁浅。一战后,计划重启。1924年,博览会在伦敦温布利举办。下图为本次博览会规划示意图和相关展览内容

——据《谢菲尔德每日电讯》等

材料中哪些信息可以作为解释英国为什么举办这次博览会的证据?概括说明理由。中国传统史书总体采用“中国中心”的书写视角,一直盛行到晚清。1874年出版的《四裔编年表》虽仍在彰显中国的尊贵,但也融入了一些圣经历史,并将传统纪年方式和西方公历纪年相结合。黄遵宪在1895年刊行的《日本国志》中主张以“华夏”而非“中华”为国名,以淡化“自尊卑人之意”。

进入20世纪,“欧洲中心论”影响较大。从20年代起,有不少中国学者对此提出挑战:1924年,陈衡哲《西洋史》出版,她希望借此“揭穿武人政客的黑幕,揭穿他们愚弄人民的黑幕……国际的混乱状态,不但不是西洋文明的精神,并且是他的一个大缺点”,提出“国际主义的目的,是在求人类的彼此了解,及各国文化的成为世界的共产”。

20年代末,共产党人杨贤江在译著《世界史纲》中,将世界划分为三个阵营:苏维埃阵营、帝国主义阵营和被帝国主义盘剥的广大殖民地,并指出“这一新时代——即帝国主义时代,又普罗列塔利亚特(无产阶级)获得政权时代”。

1934年,何炳松《外国史》认为:“中国民族解放运动的成功,关系世界前途确是非常重大”“旧式外国史总以欧洲一洲为中心;东洋史则以中国一国为中心。欧洲和中国固然为东西两洋文化的重心,不可忽视;但亦不宜偏重。”

(1)阅读材料,概括晚清至民国时期中国“世界史”书写视角转换的过程。

(2)结合所学,对民国时期中国学者挑战“欧洲中心论”的现象进行阐释。

材料一 一战是资本主义发展到垄断资本主义的产物,是西方国家长期殖民扩张和争霸的必然结果。帝国主义国家之间发展是不平衡的,后起帝国主义国家随着实力的不断加强,要求重新瓜分势力范围;老牌帝国主义国家为了维护既得利益,极力巩固已有优势。帝国主义国家两大军事集团的形成,为第一次世界大战爆发准备了条件。一战总体上讲,是帝国主义国家之间的争霸战,从更深层次看,是私有制占主体地位的资本主义社会发展演变的产物。一战后,欧洲大国地位总体下降,即使取胜的英国和法国,国力也大为削弱。美国实力大增,成为最大的债权国和资本输出国,世界金融重心开始向美国转移;美国成为军事强国,其海军实力打破了英国的“双强标准”。日本也实力大增,在海军力量上仅次于英美。一战还催发了俄国十月革命,同时也促使战后初期殖民地半殖民地爆发了广泛的反殖反帝斗争。

——摘编自张顺洪《深刻认识一战爆发原因和影响》

材料二 第二次世界大战对人类社会产生了极大的影响。第二次世界大战摧毁了法西斯的势力,减弱了帝国主义的力量,也摧毁了殖民体系,促使世界上形成了社会主义阵营,同时也使发展中国家一定程度上得到发展。二战过后,世界范围内的革命与改革更加向前,使得战争过后世界的和平和发展都有了进步。在人类社会,发展靠的不再是征服与掠夺,而是平等与相互依存,只有这样人类社会才会进入新的时期。

——摘编自袁媛《浅析第二次世界大战对世界的影响》

材料三 一战结束后,由于原有矛盾没有得到根本解决,时隔大约20年又爆发了第二次世界大战。二战将84个国家和地区、20多亿人口卷入战火,军民共伤亡1亿余人。人类运用自己制造的坦克、军舰、飞机相互杀戮,生命在战争中转瞬枯萎,文明在战火中遭到蹂躏。两次世界大战以规模之巨、破坏之大、伤亡之重、影响之深,在人类历史上占据空前位置。两次世界大战既是人类历史进程中的浩劫,需要我们深刻反思;也是人类历史发展的产物,需要我们认真研究。

——摘编自李成刚《两次世界大战的反思与启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括一战爆发的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出一战与二战的影响的不同之处。

(3)综合上述材料并结合所学知识,简述你从两次世界大战中得到的启示。

材料

第一次世界大战前的欧洲外交

20世纪的第一个十年结束时,曾维护和平达一个世纪之久的欧洲协调已名存实亡。欧洲列强盲目地投入两极化的对抗,最后也像50年后的冷战期间一样形成两大阵营。多年来史学家一直在辩论谁应为第一次世界大战的爆发负责,但我们说不出哪个单一国家能导致欧洲如此疯狂地迈向毁灭。欧洲的主要国家都有其短视与不负责任之处,而且想法很天真,正是它们一手造成了那场深植于所有欧洲人记忆中的大灾难。

冷战的开始

无可避免,大战结束后,留下了一个地缘政治大真空形势。权力均衡已毁,广泛的和约依然虚幻难测。世界因意识形态不同而分裂为两大阵营。1946年3月5日,在美国密苏里州富尔顿市,丘吉尔针对苏联的扩张主义敲响警钟:“自波罗的海的斯德丁,到亚得里亚海的的里雅斯特港”,已经落下一副“铁幕”。

——[美]亨利·基辛格《大外交》

(1)根据材料并结合所学知识,阐释“正是它们一手造成了那场深植于所有欧洲人记忆中的大灾难”的含义。

(2)根据材料并结合所学知识,概括指出冷战期间的两大阵营与一战前的两大阵营相比有何不同,并说明各自的结局。

材料一 在罗马帝国,中国丝织品物以稀为贵,以致不得不颁布一部限制奢侈法来禁止男子们穿丝绸衣服。在中世纪,元代中国的丝织品和绘画与意大利和文艺复兴的形成并非毫无关系。随着东印度公司的创立,东方的各种产品纷纷朝欧洲涌来,随之带来亚洲的各种艺术产品,尤其是中国某些艺术品。

——摘编自(法)艾田蒲《中国之欧洲》

材料二 地中海地区曾经使用的是一种横帆帆船,这种帆船在气候恶劣时较易于驾驶。阿拉伯人使用的是高大的三角形纵帆帆船,它操纵灵活,能逆风行驶。随着阿拉伯帝国的扩张,纵帆帆船传入地中海地区,进而传到大西洋。15世纪葡萄牙和西班牙的设计师结合两种帆船的优点。制造出三桅船,可在任何天气里航行,使远洋航行成为可能。

——摘编自(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 在历史的长河中,19世纪成为一个突出的时期,这个时期欧洲统治者和知识精英坚信他们处在进步的最前沿,体现了世界顶级文明——如此露骨的自信在19世纪前不曾有过,一战以来也未再出现。

——据(德)于尔根·奥斯特哈默《世界的演变:19世纪史》

(1)根据材料一指出从中国传入欧洲的文明成果有哪些,并结会所学知识概括其传播途径。

(2)根据材料二并结合所学知识,举例说明“欧洲是站在东方的肩膀上崛起的”……说法的合理性。(至少举二例)。

(3)根据材料三并结合所学知识,简析一战以来欧洲人自信心下降的原因。

材料一 17世纪之前,利物浦只是一个小渔村。1688年后,英国的海外贸易进入持续发展时期,各地的商品、原料源源不断流入利物浦,比如棉花、糖、烟草、咖啡、木材等,各种制成品也经此运销欧洲大陆或殖民地。英法七年战争后,英国控制了奴隶贸易的主导权,贩奴船把利物浦和非洲、新大陆联接在一起,带来了它的繁荣,使之成为仅次于伦敦的第二大海港城市。18世纪末,利物浦人口增长了几十倍,在以利物浦为中心半径200公里的区域内,集中了全国大约60%的重工业。这一区域也成为英国大中城市最集中的地区。

——摘编自张金鹏《大西洋国际贸易与利物浦的城市近代化》

材料二 20世纪世界历史发展的主题

主题 |

战争与革命 |

国际秩序从无序走向有序 |

社会主义从理论到实践 |

资本主义的危机与改革 |

从两极走向多极化 |

——摘编自徐蓝《世界近现代史(1500-2007)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括利物浦城市兴起的背景,并说明其历史影响。

(2)选取材料二中的任一主题,结合史实进行阐述。(要求:明确写出所选主题,表述清楚,逻辑严密。)

材料 巴黎和会上德国问题的一个重要内容是莱茵兰问题,这是由法国提出的。英国首相劳合·乔治与美国总统威尔逊都反对法国吞并莱茵兰或是建立独立莱茵兰国家的建议,因为这将严重削弱德国。劳合·乔治于3月14日建议:如果法国放弃它对莱茵兰的要求,英美可以在法国遭到德国入侵时联合给予它军事援助。威尔逊赞成劳合·乔治的建议,因为这个条约看似与他所制订的国际联盟盟约中的成员国互相保证领土完整与政治独立一致。威尔逊同意战胜国分三区占领莱茵兰左岸50公里区15年,以此来确保德国能履行和约义务,占领军将每五年撤出一个区,还同意禁止德国军队进入莱茵兰地区,莱茵兰右岸为非军事区。英关两国做出对法国的保证条约,保证两国将在法国遭受德国未经挑衅的侵略时给予援助。

——摘编自韩莉《评巴黎和会上的美国对德政策》

(1)根据材料并结合所学知识,概括一战后美国对“莱茵兰问题”的态度。

(2)根据材料并结合所学知识,简评一战后美国对“莱茵兰问题”的态度。

材料 为了避免同时在东西两线作战,德国有必要先以最快的速度解决一个方向的敌人,然后再解决另一个方向的敌人。1905年制定的史里芬计划把战争爆发以后德国打击的重心首先集中于西线,力争在4—6个星期之内打败法国,然后再把力量集中到东线,打败俄国。从1870年普法战争普军迅速打败法军的历史来看,史里芬计划是有足够信心的,以为对法国的战争是一场“轻轻松松一上午的战斗”。之所以会有如此错误的判断,是因为对工业化时代各资本主义国家进行一场持久消耗战的能力缺乏正确的认识。当时欧洲的军界和政界“很少有人相信一次大战能持续一年而国家的政治和财政却保持不崩溃,更难有人相信一次大的冲突和战斗会持续两年”。事实证明,1914年不是1870年,各方面的形势都已发生了翻天覆地的变化,第一次世界大战是一场规模巨大的、持久的消耗战。

——摘编自熊伟民《传统与突破:论第一次世界大战期间德国的战争指导》

(1)概括第一次世界大战成为一场持久消耗战的原因。

(2)简析第一次世界大战成为一场持久消耗战的影响。

材料 日本1918年生活费指数和实际工资指数分别为1914年的174.3%和92.3%。农村分化十分严重,特大地主增加42%。1917年的大米产量比1916年下降6.6%,但城市人口比战前增加了20%。奸商进一步囤积居奇,哄抬米价。群众无法压抑的愤懣终被政府出兵西伯利亚的告示所触发,爆发了声势浩大的米骚动事件。1918年7月23日,富山县妇女自发发动了阻止将大米运往外地的斗争,揭开了米骚动事件的序幕。整个骚动历时2个多月,波及全国2/3地区。斗争矛头不仅对准奸商豪富,而且指向天皇和统治阶级,提出了打倒寺内内阁的口号。米骚动事件被镇压后,工农革命斗争继续高涨。1921年各种马克思主义小组在全国陆续成立。1922年4月还建立了日本第一个全国性农会——“日本农民组合”。

——摘编自王斯德《世界现代史》

(1)根据材料,概括米骚动事件发生的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析米骚动事件给日本带来的影响。

材料 英日两国于1902年1月30日签署了主要是针对俄国的《英日同盟条约》。因为双方的互有所需,该条约于1905、1911年两度得到续订。1904年,日本利用同盟的保障发动对俄国的战争,并取得了胜利。1914年,日本借英日同盟的名义向德国宣战,出兵中国山东,取代德国在中国山东的特权。日本逐步由亚洲强国走向世界强国。自1915年起,英国等协约国向日本订购军需物资,到1918年,在短短约四年时间之内,日本对外贸易增加了3倍。但是,一战后,英国许多官员对待英日同盟的态度可以概括为“英王陛下政府应该避免在中国承担支持日本'特殊利益'的义务”。最终,在美国的强力推动下,英日同盟在华盛顿会议上最后被四国同盟所取代。

——摘编自王蓉霞《再谈英日同盟及其解体》

(1)根据材料并结合所学知识,概括英日同盟对日本的影响。

(2)根据材料并结合所学知识,简析英日同盟被取代的原因。