作为历史教育的核心教学材料,历史教科书在很多方面体现着国家意志和意识形态。1954年的联邦德国教科书中仅用3页记述希特勒的独裁统治,描述纳粹德国吞并奥地利和苏台德区时,强调“希特勒在德国的成功影响了居住在帝国边界之外的德意志人,他们萌发了强烈的民族意识,喊出了‘我们要回归祖国’的口号”;1956年的联邦德国教科书描述二战的原因时强调“斯大林尝试扩大在国际上的影响”;该教科书只用47个字来描述屠杀犹太人的历史。1968年,西德青年对父辈曾经支持和追随纳粹的历史进行了猛烈抨击。1972年的联邦德国教科书用了35页来剖析希特勒的独裁统治,在“纳粹统治下的德国”一章中,教科书以“政治自由的终结”“集中营”等为标题对纳粹统治进行了全方位描述;该教科书以“对犹太人的迫害”为题专述一节,详细记录了纳粹德国对犹太人迫害不断升级的全过程。1990年,以“新纳粹”为代表的极端右翼势力沉渣泛起,这引起了德国主流社会的强烈不满。2005年的教科书在记录苏德战争时写到,“德军将一个区域内所有人集体杀害或送往德国充当奴隶劳工”;教科书试图表达,犹太人本应是德国大家庭中的一员,却被视为游离于主流社会之外的特殊团体遭到迫害;还记录了纳粹政府对吉普赛人等人群的迫害,制定消灭逾10万“无价值生命”的计划。

——摘编自孙文沛《联邦德国历史教科书中“二战历史”叙述的变草》

(1)德国历史教科书中关于“二战历史”的叙述在20世纪50年代、20世纪70年代和21世纪前10年呈现出不同的特点,请任选其中的两个阶段,概括特点并结合所学知识分析其背景。

(2)谈谈你对德国历史教科书中“二战历史”内容叙述变化的认识。

材料 1935年10月,意大利不宣而战,发动全面侵略埃塞俄比亚的战争。同年11月,中共中央和中央红军长征甫抵陕北,毛泽东即预言“帝国主义间的矛盾走向大战”。

1937年7月7日,日本法西斯发动全面侵华战争。毛泽东认为接下来就是希特勒同各大国打,而且确定无疑。“目前的战争发展到世界大战之间,是不会间断的,人类的战争灾难不可避免。”

1938年3月,德国侵吞奥地利。同年10月,毛泽东明确地将世界上的国家分为两类:一类是法西斯国家,另一类则是民主国家。他再次预言“世界一定会打更大规模的战争”。

——摘编自王树林《毛泽东预言第二次世界大战》

根据材料,选择毛泽东对于第二次世界大战的一条或多条预言,谈谈你的看法,并予以论述。(要求:表述成文,持论有据,论述充分,逻辑清晰。)

材料 第一次世界大战的社会记忆以及二战前和平主义思潮的盛行,使得一战期间英国政府“为了国王和国家而战”的口号失去吸引力。在二战前的和平主义运动中,经验丰富的政治家和数百万民众寄希望于国联来防止战争。英国对德宣战后,和平主义和绥靖主义思潮在英国仍有很大影响力。英国民众不再像一战时那样用欢呼声以及对军事荣耀的期待去迎接战争,相反,二战被视为一场人们缓慢接受的、不可避免的战争。政府与人民之间缺乏信任,政府的战争动员话语较少涉及人民。负责政府战时宣传的信息部由于机构庞杂、分工不明、人员业余等弊病,给人留下愚蠢且无能的负面印象。在此背景下,政府动员话语逐渐出现“人民战争”的转向。“人民战争”话语延续到战后初期英国的社会转型中。在1945年大选中,工党领导人艾德礼表示,“人民”在战争中做出了巨大牺牲,必须建立“人民的和平”即符合“人民”利益的经济和社会秩序。工党最终赢得大选,映射出“人民战争”话语承载的价值理念在战后英国的社会吸引力,为战后英国共识政治的确立提供了基础。共识政治的基础主要包括混合经济、充分就业和福利国家。

——摘编自莫磊《第二次世界大战期间英国“人民战争”话语的生成、传播及其影响》

根据材料说明英国“人民战争”话语生成的历史背景并谈谈你的认识。

两次世界大战给人类社会带来了空前的灾难,暴露出人类社会发展中的问题,敲响了治理世界、维护和平与安全的警钟。

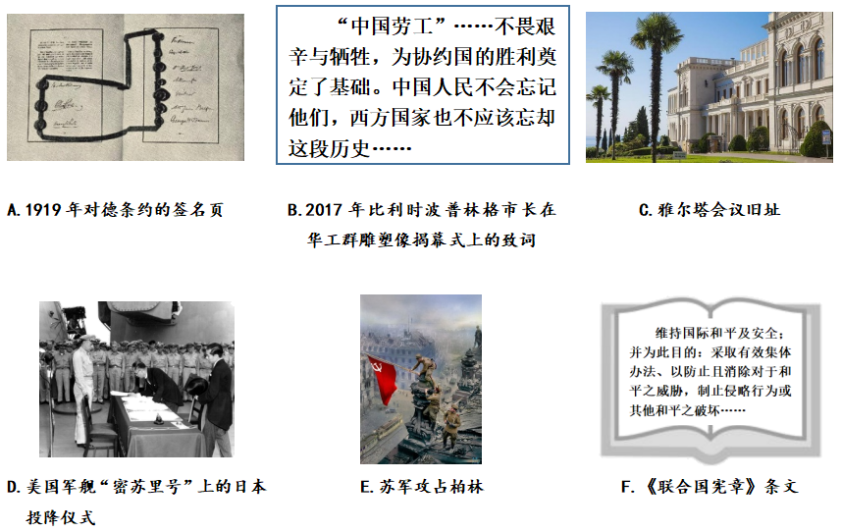

(1)签署材料A所示条约的国际会议名称是?材料B中“中国劳工”参加的战争名称是?

(2)一战结束后,通过国际会议构建起来的国际格局名称是?有人把这个体系称为“胜利者的蠢事”,你是否赞成,请简要说明理由。

(3)将下表的选项合理配对

| (1)一战的导火线 ( ) | A.第二次世界大战的序幕 |

| (2)1914年9月,马恩河战役 ( ) | B.《凡尔赛条约》 |

| (3)1919年巴黎和会 ( ) | C.第二次世界大战发展到全球阶段 |

| (4)1921年华盛顿会议 ( ) | D.1914年6月,萨拉热窝刺杀事件 |

| (5)1931年九一八事变 ( ) | E.《九国公约》 |

| (6)1937年七七事变 ( ) | F.德国“速决战”破产 |

| (7)1939年德国突袭波兰 ( ) | G.第二次世界大战在亚洲爆发 |

| (8)1941年太平洋战争 ( ) | H.大国一致原则 |

| (9)国际联盟 ( ) | I.第二次世界大战全面爆发 |

| (10)联合国 ( ) | J.全体一致原则 |

(4)阅读材料,回答问题

第二次世界大战便成为国际格局的真正转折点,以欧洲为中心支配世界的时代成为历史的陈迹,取而代之的是美苏对峙的两极格局时代。这个新的两极格局的基石,就是第二次世界大战中后期由“三巨头”罗斯福、丘吉尔和斯大林确立的所谓……

——《教师教学用书》第240页

第二次世界大战后建立的国际秩序新格局名称是?两极格局是指?根据所学知识谈谈你对二战后国际新格局的认识。

材料 一战结束后,日本就提出了“资源富国主义”战略,全面实施石油战,到1941年8月,虽然日本的石油储备有约940万吨,但当时日本每月所消耗的石油就高达45万吨。1942年2月,日本通过《应如何使用帝国资源圈》计划,制订了未来15年内掠夺“2000万吨石油、3000万吨钢铁”等资源的计划。二战中后期,美国对日石油禁运使日本到1944年一季度石油进口暂时停止,整个军事机器陷入瘫痪。1945年6月,日本战时经济由于其南方的石油产地和中国东北的矿化油工厂通往日本的石油大动脉被美国切断,其军事工业生产迅速衰竭,其仿效德国的人造石油工业,也囿于技术的落后,无法实现规模化生产,且难以满足战争之需。

——摘编自庞媛媛、王倩等《日本在第二次世界大战中的石油战——兼论对国家资源安全的启示》

(1)根据材料并结合所学知识,分析一战后日本实施石油战的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈二战期间日本的石油战对国家资源安全的启示。

| 时间 | 人数 |

| 1933—1937.8 | 1000—1500人 |

| 1937.8—1939.8 | 约20000人 |

| 1939.8—1940.6 | 2000至3000人 |

| 1940.6—1941.12 | 约20000人 |

1933年的纳粹政权曾鼓犹太人移民,但纳粹政权控制范围之外的国家限制了这一行为-如果流亡者多是被纳粹政权剥夺了财富的穷人。波兰驻德国大使利普斯基在1938年9月与希特勒谈话“为犹太人问题的解决,我们波兰人将在华沙为他建造一座辉煌的纪念碑。”1939年美国政府拒绝载有900多名欧洲犹太难民的轮船进入美国,1940年和1941年,美国国会相继否决了向难民开放阿拉斯加州和接纳2万名德国犹太儿童的议案。

1933年,中国民权保障同盟向德国递交了抗议书,谴责希特勒的反犹暴行。1938年6月到10月,仅以找到的签证号码推算,中国驻维也纳大使馆总领事何凤山发放了1900多份签证,使数千犹太人逃离屠杀。1939年《东方杂志》刊文“虽然我们在上海尚有十多万难民的生活不易维持,但我们只要能力能办到,总可以尽力帮助犹太难民,我们应站在弱小民族的联合战线上,一致对付欺凌弱小民族的敌人。”自1941年12月起,日本对上海犹太难民采取了类似于敌侨的管理方式,至1945年8月,难民们终于迎来了自由。据学者研究指出,上海当时接纳的犹太难民比加拿大、澳大利亚、新西兰、南非和印度五国所接纳难民总数还多。

——摘引自王健《逃亡与拯救:二战中的犹太难民与上海》

(1)纳粹屠犹是第二次世界大战中令人痛心的人间惨剧。依据材料和所学,谈谈你对二战期间犹太难民问题的认识。

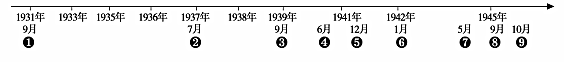

(2)在艰苦卓绝的反法西斯战争中,中国人民同世界人民一道,为国家生存而战、为民族复兴而战、为人类正义而战。依据下面时间轴的提示(序号),结合相关历史进程,写出标志性的历史事件。简述纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利的现实意义。

材料 1941年7月18日,斯大林在致丘吉尔的电报中,提出要求英国在法国北部开辟反希特勒的新战场。7月21日丘吉尔在回信中拒绝了。在1942年7月英美暂时搁置登陆西欧的“痛击”计划时,斯大林迫于苏德战场的紧急形势和对盟军军备物资的需求,只好接受这个既成事实。在1943年5月“三叉戟”会议上和8月魁北克会议上,英美决定进攻西西里,斯大林为第二战场的再次延迟而愤怒了。本来就不太友好的英美与苏联的关系现在变得更加恶化,于是,斯大林把驻华盛顿大使李维诺夫和驻伦敦大使麦斯基分别召回了苏联国内。这时候,盟国关系中出现了一种恐慌的局面。英美与苏联之间是一种非零和的共生互利关系,美英武装部队最终于1944年6月6日在艾森豪威尔将军的指挥下,渡过了英吉利海峡,并在法国的诺曼底登陆,三大国的结盟也维持到击败法西斯德国和日本。

——摘编自臧春华《浅析欧洲第二战场开辟的曲折性》

(1)根据材料并结合所学知识,概括苏联与英美在1941-1943年对开辟欧洲第二战场的不同态度及其原因。

(2)根据材料并结合所学知识,分析英美在1944年急于在诺曼底登陆的原因,并谈谈你对欧洲第二战场开辟的曲折性的认识。