材料 1939年,日军在中国战场进攻受阻,使其进一步扩大战略资源掠夺的计划破产。为此,日本决定实施两个作战取向,分别为“南下”“北上”两个作战计划。1939年5月至9月,日军向诺门罕地区的苏蒙联军发动了大规模战略进攻。由于日本军事思想和战术技术落后,遭到了自日俄战争以来首次最惨重的失败,掠夺苏联远东地区战略资源的计划也宣告破产。不久,日军就策划“南下”,夺取苏门答腊岛等地更多的战争资源,以便为日后吞并世界储备后继资源。但这一地区是美英的传统势力范围,1941年7月,日本召开御前会议,重申日本在东南亚建立统治秩序的方针,这一方针迫使美国加大对日本的石油禁运。日本军部认为要实现这一目标,必须先解决掉美国在太平洋地区的海军主力,切断美军对东南亚地区的海上军事补给线,于是军部精心策划了珍珠港事件。

——摘编自宿文渊《二战全史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括日本偷袭珍珠港的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,指出珍珠港事件对二战的影响。

——摘编自王帆《当前影响国际安全的因素》

在材料中提取2条或2条以上信息,自拟题目,结合17世纪至20世纪世界历史发展的相关知识进行简要阐述论证。(要求:论题明确,持论有据,表达清晰,论证充分)

材料 苏德战争爆发后,开辟第二战场成为苏、美、英三国外交活动的重要内容之一。英国极力拖延第二战场的开辟,它的战略是首先保卫大不列颠的安全,维护其海上运输线。而只有控制住北非、地中海和中东地区,英国才可能实现其上述战略目的。这其中,北部非洲的战略地位极为重要。谁控制了北非、苏伊士运河和直布罗陀海峡,谁就掌握了地中海这条重要的海上航运线。第二次世界大战之前,利比亚是意大利的殖民地,毗邻的埃及受英国控制。墨索里尼为实现其建立“新罗马帝国”的梦想,极力要把英国势力赶出北非和地中海。1942年6月,德意军队越过埃及边界,向亚历山大港和开罗逼近。由此,爆发了阿拉曼战役。

——摘编自王绳祖《国际关系史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括阿拉曼战役爆发的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简析阿拉曼战役的意义。

材料 1941年12月,太平洋战争爆发,蒋介石信心大增,表示抗战到底,并建议各友邦成立军事同盟。美、英、中等国相继对日、德、意宣战。同月,美、英两国首脑在华盛顿举行会议,商讨在远东设立中国战区,包括中国、泰国、越南等地区,由蒋介石担任最高统帅。1942年1月1日,由中、英、美、苏四国领衔的26个反法西斯国家,签署了对德、意、日共同采取行动的《联合国家宣言》,规定:签字国保证运用军事和经济的全部资源,打击共同敌人;相互合作,不得与任何敌人单独媾和,世界反法西斯统一战线正式形成。同月,中国战区统帅部成立。中国以多年独立抗日所显示的伟大力量,赢得了世界大国的地位。

——摘编自张海鹏主编《中国近代通史》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括设立中国战区的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,说明中国战区设立的意义。

材料一 由于中国的国情,中国战场实际上分为两个相互独立,同时在战略上相互支撑的战场。这种格局贯穿于战争始终,是中国抗日战场在极其困难情况下得以保持完整的前提条件,也是中国抗日力量,特别是中国共产党努力的结果。正是因为如此,中国战场才能在自身贫弱、外援不足的情况下为世界反法西斯战争作出战略性的贡献,使反法西斯盟国世界战略能在中国战场的牵制下得以完成。

——摘自韩永利《浅论中国在第二次世界大战中的战略地位》

材料二 第二次世界大战中,特别是太平洋战争爆发后,中国的战略地位开始逐渐受到美国决策者的重视。珍珠港事件爆发后,中国的抗日与美国的切身利益紧密联系在一起。美国在大规模援华的同时,从长远利益出发,确定了战后对华政策的长远目标,即建立一个相对稳定而亲美的中国以发挥多种作用,中国成为美国在亚洲的主要据点,抵制苏联的影响,为美国提供巨大的市场和原料基地,在国际事务中提供坚定支持美国的一票。

——摘编自刘德斌主编《国际关系史》

(1)根据材料一,概括指出二战期间中国战场的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括二战期间美国重视中国战略地位的原因。

材料一 《反共产国际协定》签字后,德国外长里宾特洛甫说:“形式上我们还要把苏联当作主要敌人。”日本驻英大使吉田茂说:“尽管军部说防共协定只不过是反共的意识形态问题,但这完全是表面上的借口。”

材料二 希特勒曾对他的党羽说:“我们必须利用布尔什维主义的幽灵来遏制凡尔赛诸国,要使他们相信,德国是反赤祸的决定性堡垒,这是我们度过危机、摆脱《凡尔赛和约》和重新武装的唯一方法。”

材料三 1937年11月,张伯伦的特使哈里法克斯在德国对希特勒说:“德国作出了伟大贡献。通过摒弃共产主义于自己国家之外、也使共产主义不能继续向西扩张。”希特勒表示:“欧洲唯一的灾祸,就是布尔什维主义,其余的一切都是可以调整的。”

——以上均摘编自《世界近代史参考资料》

请回答:

(1)材料一中,里宾特洛甫和吉田茂的话反映了德日签约的意图是什么?

(2)材料二和材料三中,德国对布尔什维主义、共产主义的态度是什么?希特勒道出的真实意图是什么?

(3)材料三中,哈里法克斯的话说明英国是否已经识破了德国的真实企图?准备对德国推行什么政策?

(4)材料三中,希特勒表示“其余的一切都是可以调整的”在第二次世界大战中有何体现?

材料

1937年日本发动全面侵华战争后,罗斯福总统发表演说,就自己的想法放了一个试探气球。他说:在世界上横行霸道的瘟疫,现在蔓延开了;爱好和平的国家应该同世界各国一致行动起来,防止疫症蔓延。可是他的演说在国内引来的却是一片反对声。报上的评论、私人的来信,都骂他是战争贩子:“把侵略者隔离起来吗?”“这种口吻太像威尔逊了!”罗斯福后来告诉一个朋友说:“你一心想领导人们前进,回头一看,跟着的却一个也没有。真可怕啊!”罗斯福确实变得小心多了。他不像丘吉尔那样,在茫茫黑夜中独自大声疾呼,他必须留在比武场上继续奋战,不让群众意见与自己距离太大。1941年,日本偷袭珍珠港,美国民众群情激愤,一致支持政府对法西斯国家宣战。

——摘编自威康·曼彻斯特《光荣与梦想》

(1)根据材料并结合所学知识,分析日本全面侵华后美国民众反对卷入战争的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,指出1938年至太平洋战争爆发前罗斯福政府针对法西斯侵略采取了哪些重大外交行动,这些行动起到什么作用。

材料 1940年5月,英法联军的防线在德国的闪电攻击下崩溃,在敦刻尔克这个法国港口城市,英国组织了当时历史上规模最大的军事撤退行动。行动历时9天,动用各种舰船861艘,包括渔船、客轮、游艇和救生艇等小型船只,把338226人从死亡中拯救出来,创造了二战史上的一个奇迹。

尽管面临各种不利条件,无论是具有专业素养的海军还是勇敢的普通民众都全力参与营救。他们在炮火和轰炸的危险下全力工作,政府组织的有序撤退也使得救援更为有效。同时,英国皇家空军的飞机都投入战斗,9天时间里,皇家空军出动了约2700架次,付出了损失110多架飞机的惨重代价。

1940年6月4日,丘吉尔在下议院演讲:“不要把这次撤退蒙上胜利的色彩。战争不是靠撤退赢得的。但是,我们应当注意到,在这次援救中却孕育着胜利……即使大部分欧洲和许多历史悠久的国家已然或即将沦陷于纳粹手中,我们也永不后退,永不言退。我们将战斗到底。我们将在法国作战,在海上作战,乘着高涨的信心和力量空中作战,我们永远不会投降。”

——摘编自温斯顿·丘吉尔《第二次世界大战回忆录》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括英国敦刻尔克大撤退胜利的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,分析英国敦刻尔克大撤退胜利的积极影响。

9 . 【20世纪的战争与和平】

材料 对外宣传是国家塑造海外形象,推进外交政策的重要方式。太平洋战争期间,罗斯福总统专门成立了美国官方宣传机构战争信息署。美国对日宣战后,战争信息署在中国相继设立了重庆、昆明等八个办事处,通过报纸、图片展、电影和广播等媒介,在中国开展了大规模的宣传活动,把美国描绘成“自由民主的典范”、“国际主义斗士”和“中国人的忠实盟友”。20世纪40年代,当大部分中国民众对美国和美国人尚无清晰概念时,战争信息署在形成中国人的“美国印象”方面扮演着重要角色。

一一摘编自王容恒《太平洋战争时期美国对华宣传塑造的美国形象》

(1)根据材料并结合所学知识,分析美国决策者在华塑造正面光辉的“美国形象”的原因。

(2)抗日战争结束至20世纪50年代,美国对中国做了哪些不符合其塑造的“美国形象”之事?

从纯粹的物质观点来看,在我们这里加工可以对成千上万的人提供就业,而我们却把各样物品远涉大洋运到彼岸去进行最后的加工…………还是从物质的观点来看,在这里提供这样的就业机会会自动的帮助我们建设我们的国防。

禁运条款的制定不但是完全改变了我们的传统政策。它还产生了这样的效果:就海运贸易而言,把陆军强国和海军强国至于同样的地位。要发动战争的陆军强国因此可以在事前就感到放心,因为任何未来的敌对海军强国都会由于享受不到古已有之的随处采购的权利而受到削弱。这在四年前就已开始给了交战的一方一项具体好处,不是由于它的本身的力量或地理位置,而是由于合众国的一项支持性行动。

材料二总统第702次记者招待会(1940年12月17日)

大不列颠的订货因此对于美国国防是极其宝贵的;因为这些订货自动地增加生产设施……我们必须鼓励这种生产。

我来给大家打个比方:假设我的邻人的家宅着了火,而在四五百英尺以外我有一截浇园的水龙管子。如果他能够把我的浇园的水龙管子接到他的自来水龙头上,我就可能帮助他把火灭掉……如果经过灭火的过程,这段水管完好如初,毫未损伤,邻人就把它还给我,对我十分感激。但是,假设它给搞坏了……他说,“好,我来照赔。”现在,如果我拿回的是一根可用的浇园水管,我就不吃亏。

换句话说,如果你借出一定数量的军火,在战后得到归还,如果这军火是完好如初的——没有损坏——你就不吃亏;如果它们损坏了,或者陈旧了,或者完全丢掉了,而如果你借给的人照样赔上,在我看来,你就没有吃亏

——摘自《罗斯福选集》

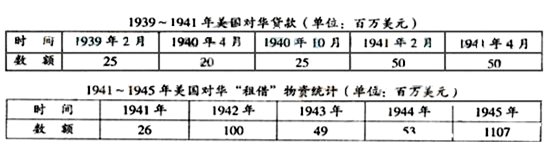

材料三

——摘编自《略论美援与中美抗日同盟》

(1)根据材料一,指出罗斯福为什么主张废除中立法中的禁运条款?

(2)比较材料一和材料二,指出罗斯福在这两次讲话中的异同?

(3)根据材料一和材料二并结合所学知识,指出美国在武器等物资禁运问题上态度发生变化的国际背景。

(4)根据材料三,概括美国对华援助的状况,结合所学知识,从抗日战争在世界反法西斯战争中的作用这一角度,说明美国为什么对华援助。