材料一 二战期间,美国出现了最后一波巨型工厂,当时这些工厂是专门生产军用物资的。为解决住房问题,以福特、通用汽车为代表的全美汽车工人联合会,提议建造一系列万套单元的“国防城”,并由此形成全新的永久定居点。二战结束后,罢工浪潮给工人们带来了物质生活的改善和工会力量的发展,但对工厂主而言,大型工厂工业高度集中及群体欲求则蕴藏着危险。于是,他们开始拆分建立更小的工厂或者把大量企业迁往南部、西部的新兴市场。

材料二 二战结束后,苏联恢复了超大型生产设施和随之而来的工人城市的模式。像斯大林格勒拖拉机厂这样的大型工厂得到了重建,主要是继续生产军事设备,同时恢复了民用产品生产。由于其具有维护民族自豪感和推动经济快速增长的双重功能,这种超级工厂模式很快传播到东欧和中国。

材料三 1949年新中国成立后,和东欧一样,中国也成了工业传统的继承者。这种工业传统是从美国经由苏联传入中国的,侧重于特殊的任务和设备、高产量、等级化的管理和奖金。尽管如此,中国共产党一直在探索新的生产组织方式,而不是满足于简单地把在资本主义和斯大林主义下发展起来的工厂移植到革命的中国。

——上述材料均摘编自钱乘旦主编《世界现代化历程》等

(1)据材料一和所学知识,分析美国建立大型工厂的原因。

(2)据材料一、二、三和所学知识,概括美、苏、中三国大型工厂的不同点。

(3)据材料三和所学知识,列举两条新中国探索“新的生产组织形式”的基本史实。

材料一 1949年,年人均国民收入只有69.29元,年人均社会商品零售额只有25.94元,年人均布只有3.49米,年人均糖只有0.37公斤,年人均粮食只有209公斤,年人均棉花只有0.82公斤……

——摘自《新中国60年民生往事》

材料二 1958年《人民日报》发表社论《办好公共食堂》,“放开肚皮吃饭,鼓足干劲生产”成为传遍大江南北的口号……1960年春,粮荒问题日见严重,为了用有限的粮食做出更多饭,人们想了很多办法,如广西大力推广“双蒸法”:即将米干蒸半小时后加上凉水,1斤米加4斤水,用猛火蒸1小时,能使每斤米出饭5斤,比原来增加40%以上。由于口粮和副食品严重短缺,不少群众患了浮肿、肝炎等疾病。

——摘自《新中国60年民生往事》

材料三 1980年全国每人平均消费粮食428公斤,城乡人民穿着质量大有提高……购买自行车、缝纫机、电视机等占用的零售额比重,由1952年的0.5%提高到1980年的24.5%。进入新千年,百姓衣食住行更加突出个性化,信用卡改变了人们的消费方式,互联网改变了人们的联系方式。

——摘自《新中国60年民生往事》

(1)据材料一概述建国初期的民生状况。列举党和政府为改变这一状况采取的举措。

(2)结合材料二及所学知识,指出该社论发表的背景。指出这一时期党在探索社会主义建设道路上出现的重大失误。这些失误导致了怎样的后果?

(3)材料三折射出这一时期有哪些方面的新发展?指出推动新发展的原因。

(4)新中国六十年民生的变化给你哪些启示?

表格内容反映的是新中国成立以来的农业经营制度的变迁。

| 内容 | 新中国成立 | 社会主义初级阶段 | 十一届三中全会 | 十八届三中全会 |

| 社会经济背景 | 恢复国民经济 | 发展重工业 | 推进城市化 | 城乡一体化 |

| 农业经营 制度变迁 | 家庭经营基础 上的合作经济 | 集体所有制下 的集体经营 | 家庭经营基础 上的双层经营 | 家庭经营基础上 的多元经营 |

| 农村土地制度 | 农户所有 | 集体所有 | 集体所有、家庭承包 | 集体所有、家庭 承包、多元经营 |

| 农业发展目标 | 恢复农业生产 | 积累原始资本 | 保障粮食安全 | 保障食品安全 |

——摘编自《中国农业经营制度:演变历程、问题聚焦与变革取向》

结合表格及所学知识,概括农业经营制度变迁的特点,并说明农业经营制度变迁的历史是中国的经济体制“改革史”。

材料一 战国末期,秦蜀守李冰在主持修建都江堰的时候,考虑这项工程所要发挥的功能依次是防洪、航运和灌溉。创建期的都江堰,还没有形成一个完善的互相影响的水利系统。两宋时期,拥有分水、导流、引水和溢洪排沙综合功能的工程体系的形成,标志着都江堰作为一项综合性的水利工程已经进入了成熟期。(都江堰的管理也更加完善,不仅形成了稽查、水政和工程三个互相制约的管理体系,而且都江堰还成为国家水利工程,朝廷派出御史领提举官,到灌区巡视,代表中央政府监督岁修工程质量和经费使用情况,地方上则设置各级官员共同负责灌区的水政和都江堰工程的管理及岁修活动。成熟期的都江堰内江灌区共分出4条干渠,灌溉面积超过200万亩。

——摘编自曹玲玲《作为水利遗产的都江堰研究》

材料二 “大跃进”后期最有名的水利工程是河南省林县的红旗渠。红旗渠于1960年2月开始修建。经10年奋战,于1969年7月完工。红旗渠工程总投工5611万个,参与民工7万人,先后有81位干部、技术人员和农民献出了宝贵的生命。红旗渠总干渠全长70.6公里,加上分干渠、支渠、斗渠,共计长约1500公里;10年间,削平了1250座山头,架设151座渡槽,开凿211个隧洞,修建各种建筑物12408座,挖砌土石达2225万立方米,被世人称之为“人工天河”。尽管林州人民为此工程付出了巨大代价,而且自90年代以来,出现水源不足,渠道老化等问题,但运行30年间,解决了全县严重干旱的问题;灌区的有效灌溉面积达54万亩。

——摘编自李克军《如何评价“大跃进”时期的农田水利建设》

(1)根据材料一并结合所学知识,以都江堰建设为例,概括中国古代水利建设的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析说明红旗渠修建的历史背景和影响。

(3)根据材料二并结合所学知识,指出红旗渠的修建所体现的时代精神。

材料一 1952年伦敦烟雾事件是1952年12月5日-9日发生在伦敦的一次严重大气污染事件。这次事件造成多达12000人因为空气污染而丧生,并推动了英国环境保护立法的进程。

材料二 1958年中国大炼钢铁的场面

材料三 20世纪50、60年代是美国工业化取得最大成就的时期,也是环境公害最严重的时期,而现今的美国却走向人与自然融合的生态中心时代。

(1)依据材料一并结合英国近(现)代化发展进程,探究1952年大雾出现的原因。

(2)结合所学知识,指出材料二反映了当时中国的一场什么运动高潮?分析这场运动的特点及对中国社会发展带来的影响?

(3)依据材料三并结合所学知识,分析美国环境问题发生巨变的原因。

1958年,一个大炼钢铁的群众运动迅速在中国城乡兴起。土高炉在全国各地遍地开花,农村的田间地头,城市的车间街道,甚至高等学校的校园里,各级党政机关的大院里,都可以见到土高炉的身影。许多地方的农民放弃耕作,上山采矿,建土炉。

依据材料,归纳1958年中国大炼钢铁运动的特点。这场运动给中国社会的发展带来了怎样的后果?

材料一:树上的鸟儿成双对,绿水青山带笑颜。从今不再受那奴役苦,夫妻双双把家还。你耕田来我织布,我挑水来你浇园。寒窑虽破能避风雨,夫妻恩爱苦也甜。

——黄梅戏《天仙配》插曲

材料二:1958年10月28日,山东范县县委书记作报告:“人人进入新乐园,吃喝穿用不要钱;鸡鸭鱼肉味道鲜,顿顿可吃四个盘;天天可以吃水果,各样衣服穿不完;人人都说天堂好,天堂不如新乐园。”

材料三:大包干,大包干,直来直去不拐弯,交够国家的,留足集体的,剩下全是自己的。

(1)材料一反映了我国古代农民在政治、经济上的理想是什么?

(2)材料二中农民向往的“新乐园”在当时是指什么?简要分析它出现的原因。

(3)材料三反映了我国怎样的一种经济体制?对我国农村经济建设产生了什么影响?

(4)中共十一届三中全会以后的农村经济体制改革是否完全否定建国初期的社会主义改造?为什么?

材料一 从公元前594年鲁国实行“初税亩”开始,控制自耕小农,据以征收赋税、调发力役,成为国家发展的重要基础。公元780年,唐朝推行“以资产为宗”的两税法。在此之前,历代的赋税征收,或据田亩,或按人口,或据户头,收取粮食、丝绢等实物,有时亦收取钱币,名目与内容时有变化,税额也各有不同,但无不以个体农户为基础清查户口、人丁,尽可能抑制豪强兼并土地,防止自耕小农破产,均是历代一以贯之的政策。两税法实施后的一千多年中,按资产收税,收取货币,成为赋税变化的主流。这也是明代“一条鞭法”、清代“摊了入亩”等制度的主要内容。土地占有量是核定资产、征收赋税的首要依据,土地兼并不再是政府关注的主要问题,对土地实际占有状况的清查与登记成为政府经济管理的重要活动。

——据李剑农《中国经济史稿》

材料二 1950~1965年中国农业税征收情况表(税额单位:细粮亿公斤)

| 时间 | 农业实产量 | 实征农业税 | 农业税占实产量% | |||

| 合计 | 正税 | 附加 | 合计 | 其中:正税 | ||

| 经济恢复时期 | 3806.50 | 494.54 | 443.88 | 50.66 | 13.00 | 11.70 |

| “一五” 时期 | 8017.80 | 933.21 | 847.45 | 85.76 | 11.60 | 10.60 |

| “二五” 时期 | 6983.20 | 833.32 | 745.66 | 87.66 | 11.90 | 10.70 |

| 1963~ 1965年 | 5004.50 | 374.02 | 333.42 | 40.60 | 7.50 | 6.70 |

——摘编自《中国统计年鉴》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,指出两税法实施前后中国古代赋税征收的特点及变化的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明1950—1965年我国农业税占农业实产量比例的变化趋势及主要原因

材料一 隋未,“率土之众,百不存一。干戈未静,桑农成废,凋敝之后,饥寒重切”。在这种情况下,唐太宗实行了均田制,并在均田制基础上制定了租庸调的赋役制度,农民负担不是很重。官府还办起义仓、常平库,其目的是“岁不登,则以赈民;或贷为种子,则至秋而偿”,到玄宗开元、天宝年间,已是“人家粮储,皆及数岁,太仓委积,陈腐不可较量”。以后,宋、明、清各代经济发展都曾出现高潮。

——摘编自阎万英、尹英华《中国农业发展史》

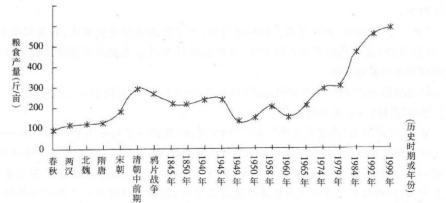

材料二 下图是中国粮食亩产量走势图。

——摘编自李进霞《近代中国粮食生产的经济效益分析》

材料三 1978年,我国粮食总产量6095亿斤,1984年达到了8146亿斤,增长了33.65%;人均粮食占有量由1978年的633斤,增加到1984年的781斤,增加了23.4%。农民人均纯收入从1978年的134元增长到了1984年的355元。党的十八大以来,我国粮食总产量连续五年稳定在12000亿斤以上,农业供给侧结构性改革实现了新突破,种植、畜牧、渔业结构不断优化,农产品加工业与农业产值之比达到2.21。

——摘编自夏青《农村改革四十年》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括唐初解决粮食问题的主要手段及产生的经济效果。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,分别指出我国古代、近代、现代粮食生产的变化趋势,并分析1978年后粮食生产变化的原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对粮食安全问题的思考。

材料 20世纪60年代初,我国开始对人民公社制度进行调整。1962年6月,党的八届十中全会通过《农村人民公社工作条例》(即著名的“六十条”),确立“队为基础,三级所有”的土地权属模式。该模式的特点为:第一,土地属于人民公社集体组织所有。公社规模大为缩小,平均大约只有原来土地和人口的1/3。第二,土地直接控制权利由属于第三层级的“生产队”行使。生产队是个大约有20户家庭、100人的组织,其规模和结构形式相当于过去的初级农业生产合作社。平时的农业经营和集体财富的分配.基本上由生产队做主。需要指出的是,“队为基础,三级所有”的基本模式也是经过多次调整才稳定下来的。在这一模式实施之初,政府曾经实行了“包产到组、到户”的政策。尽管这些措施大大调动了农民积极性,然而中央一些领导“深切感到’自发资本主义势力在农村复辟了”。于是,我国在1964年开始抛弃包产到组、到户的做法,重新确定由生产队统一进行集体耕作。

——摘编自赖丽华《新中国成立以来农村土地权属制度的变迁及改革展望》

(1)根据材料并结合所学知识,说明20世纪60年代初调整人民公社制度的背景,并概括调整前后发生的主要变化。

(2)根据材料并结合所学知识,简要评价20世纪60年代初我国对人民公社制度的调整。