材料 道路决定命运,找到一条正确道路是多么不容易。中国特色社会主义不是从天上掉下来的,是党和人民历尽千辛万苦、付出各种代价取得的根本成就。改革开放前的社会主义实践探索,是党和人民在历史新时期把握现实、创造未来的出发阵地,没有它提供的正反两方面的历史经验,没有它积累的思想成果、物质成果、制度成果,改革开放也难以顺利推进。一切向前走,都不能忘记走过的路;走得再远、走到再光辉的未来,也不能忘记走过的过去。

——习近平《在纪念毛泽东同志诞辰120周年座谈会上的讲话》

(1)根据材料并结合所学知识,指出从社会主义制度建立至改革开放前,党和人民在探索社会主义建设道路上的成功与失误。(2)根据材料并结合所学知识,分析20世纪80、90年代我国改革开放得以顺利推进的原因。

材料一 “大跃进”中,高指标、瞎指挥、虚报风、浮夸风、 “共产风”盛行,各地纷纷提出工业“大跃进”和农业“大跃进”的不切实际的目标,片面追求工农业生产和建设的高速度,大幅度地提高和修改计划指标。在工业上,错误地确定了1958年全年钢产量1070 万吨的指标,全国几千万人掀起了“全民大炼钢铁运动”,并且“以钢为纲”,带动了其他行业的“大跃进”。在农业上,提出“以粮为纲”,粮食亩产量指标被层层拔高,不断宣传“高产卫星”“人有多大胆,地有多大产”,造成农业生产极度混乱。

——摘编自张海博《浅析农业“大跃进”运动的主要形式及其影响》

材料二 尽管在探索社会主义建设道路过程中,发生了“大跃进”运动,但如果对这段历史作具体的、历史的分析,应该承认,中国社会主义建设的各项事业仍然取得了举世公认的重要成就。 “大跃进”给工农业生产和建设造成极大的破坏和浪费,然而,工业建设、科学研究和国防尖端技术的发展以及农田水利建设和农业机械化、现代化发展的许多工作,都是在那些年代开始布局的。

——摘编自谢春涛《中国共产党读本》

(1)根据材料一,概括“大跃进”运动的主要特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,简评在探索社会主义建设道路过程中的经济建设。

材料一 18世纪的英国农业经历了一场前所未有的变革,史称“农业革命”,成为英国成功“起飞”的要素。“光荣革命”后议会以立法形式推动圈地,使土地高度集中于贵族等大土地所有者手中,农场的规模不断扩大。大土地所有者利用其资金和技术优势,对土地进行改良,使用新工具和技术、引进新作物品种,提高了农业生产力。例如铁犁、收割机、脱粒机等农业工具和机械逐步推广,引进了马铃薯、甜菜、甘蓝、三叶草等作物,增强土地肥力,化解冬春季节牲畜饲料短缺的问题,促进畜牧业的发展。据统计,18世纪上半叶,英国的谷物产量增幅达到11%,保障粮食的充足供应,还有部分谷物出口。羊毛产量从1695年的4000 万吨增长到1805年的9400万吨。大地产者、贵族还将土地的收益投入到运河的建设,开发矿山等经营活动中。小农无力进行这些改良,被逐渐驱逐出市场,慢慢的破产了,从而沦为农业工人或城镇劳工。

—摘编整理自钱乘旦《英国通史:第四卷转型时期》

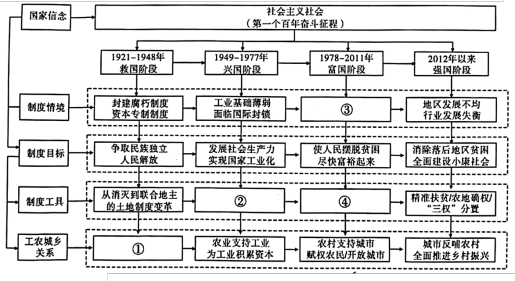

材料二 习近平指出:“我们要坚持用大历史观来看待农业、农村、农民问题,只有深刻理解了‘三农’问题,才能更好理解我们这个党、这个国家、这个民族。”本文以“信念—目标—情境—工具”这一路径来解读近代中国城乡关系演变。国家信念决定国家战略与发展目标,不同的情境和阶段性目标决定不同的制度安排;而不同发展阶段目标的转换、情境的变动以及工具的更替则归结为制度变迁。中国共产党成立以来的城乡关系演变如下图所示。

—摘编自张露《中国工农城乡关系:历史演进、基本经验与调整策略》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出18 世纪英国农业革命的实质,分析农业革命如何推动英国工业化发展。(2)根据材料二并结合所学知识对表格①、②内容进行完善,并对富国阶段的城乡关系进行说明。(说明需结合图中的各要素进行)

“耕地是粮食生产的命根子”

习近平总书记指出,“保障国家粮食安全的根本在耕地,耕地是粮食生产的命根子”。我国农业农村部农田管理司的工作人员在回顾历史的基础上将新中国农田建设历程分为六个阶段(见下表)。

| 阶段 | 相关依据 |

| 农田水利恢复建设时期(1949—1957年) | 仅1949—1952年,水利工程建设参与人数达2000万人,各地兴修和整修小型塘坝600多万处,打井80余万眼,恢复和修建较大的灌溉排水工程280多处,完成土石方17亿立方米,扩大灌溉面积5000多万亩。 |

| 农田建设“大干快上”时期(1958—1961年) | 1958年8月,《中共中央关于深耕和改良土壤的指示》明确提出农业增产技术措施“水肥土种密”,据此,全国大范围开展治沙治碱、对全国主要的低产土壤(包括盐碱土、沼泽土、红壤、冷浸田、咸酸田等)进行综合治理。 |

| 农田建设调整时期(1962—1977年) | 1964年起,全国受“农业学大寨”口号影响,农田基本建设以分期分批建成旱涝保收高产稳产农田为中心内容,辅以土地平整和田渠路林综合配置。 |

| 农田建设“数量”为主时期(1978—2007年) | 1978年国务院《政府工作报告》提出,“在提高单位面积产量的同时,在不损害水土保持、森林、草原和水产资源的条件下,组织国有农场和人民公社有计划地开垦荒地,使耕地面积逐年有较多的增加”。 |

| 农田建设“数量”“质量”并重时期(2008—2017年) | “十二五”规划纲要,提出“加强以农田水利设施为基础的田间工程建设,改造中低产田,大规模建设旱涝保收高标准农田”。 |

| 农田建设“数量”“质量”“生态”三位一体推进时期(2018年至今) | 2019年、2020年全国新建高标准农田分别为8150万亩、8391万亩,高效节水灌溉,分别完成2190万亩、2395万亩。 |

——据楼晨《新中国农田建设历程刍议》整理

(1)任选两个阶段,分析相应阶段新中国加强农田建设的时代背景。(2)运用史实说明新中国农田建设历程留下了哪些历史经验。

5 . 史料一 宣传“大跃进”的漫画

谷撒地,薯叶枯,青壮炼铁去,收禾童与姑,来年日子怎么过?请为人民鼓与呼。

——老红军致彭德怀的信

史料二 到1958年底,全国74万个农业合作社合并为2万6千个人民公社,99%的农户都参加了人民公社。

不但土地等生产资料公有,而且经济活动的若干环节也公有;一切财产统一核算,统一分配;大办公共食堂。

生产关系必须适应生产力的发展,既不能超越,也不能阻碍,否则就要受到惩罚。人民公社化运动就违背了这一经济社会规律,急于从刚建立的社会主义生产关系和上层建筑基础上快速过渡到共产主义社会。

——摘编自《浅析人民公社化运动失败原因》

[探究]

(1)根据史料一,分析“大跃进”的特点,概括其影响。

(2)根据史料二,概括人民公社的特点,分析人民公社化运动失败的原因。

材料自中华人民共和国成立50余年以来,中国的社会主义现代化进程大致经历了以下几个具体的发展时期:(1)1949年10月至1956年,是经济形态转变和国民经济由恢复走向发展的时期。(2)1957年至1966年,是全面进行经济建设和第一次探索中国社会主义现代化发展道路,并出现严重挫折的阶段。(3)1966年至1978年,是大批判、大动乱带来大损失,经济的曲折、片面发展和实现拨乱反正的阶段(4)1979年至1984年,是经济建设走上改革开放轨道和较快发展的阶段。(5)1984年至1991年,是推进和扩大改革开放的阶段。(6)1992年至2000年,是深化改革、理顺机制和经济建设开始腾飞的阶段。

——摘编自虞和平《中国现代化历程》

(1)根据材料并结合所学知识,简述建国以来的重要会议对社会主义经济建设的探索。

(2)根据材料并结合所学知识,总结中国社会主义现代化进程的特点并加以说明。

材料一 南京国民政府于1927—1936年提倡并推行了农业合作达动、1934年,国民政府颁布以西方各国合作法令为蓝本的《合作社法》。其中规定,“凡年满二十岁”“有正当职业”的“中华民国人民”均可入社,但“破产”者不得加入。同时,入社必须缴纳定额股金且必须对合作社的财产损失负连带责任。对于农村的合作事业,国民党人曾寄予厚望,希望通过合作来解决农村土地问题,“救济弱者”“复兴乡村”“避免土地革命之惨祸”。然而,国民党政府发起的农业合作运动最后却出现了“非特无益于农民反造成剥削农民之新式工具”“号称乡村运动而乡村不动”的难局。

——伍福莲《试论南京国民政府的农村合作运动》等

材料二 新中国建国后,广大个体农户被迅速动员起来积极加入各种形式的农业合作组织,我国农村进入农业集体化时期。农村集体经济办成了个体农户许多想办而没有办成的大事,像改革开放后农业生产依赖的农田基础设施基本都是依靠公社的整合力量和规模效益修建的。1954年起,全国逐渐建立起供销社。供销社一方面要及时保质保量地向农民供应各种所需的生产生活资料,另一方面要尽可能以有益于农民的价格收购和销售农副产品,“从商业上去剪除农民所受的中间剥削”。更具深远意义的是,供销合作社还通过与农业生产合作社合作,增加了农副产品购销的统筹性,以服务于国家工业化战略。

——摘编自吴淑丽《农业集体化时期发展农村集体经济的效用及其启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括南京国民政府农村合作运动的特点并分析其最终失败的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国成立后发展农村集体经济的历史意义和出现的问题。

(3)综合上述材料,谈谈对当前形势下乡村振兴的启示。

材料一 20世纪50年代中国开始的大规模工业化建设,属于国家工业化战略1.0版本。这一版本总体上参照苏联工业化模式,由国家发动工业化,以公有制为基础,以国有企业为主体,辅之集体企业以及后来的农村社队企业,实行重工业优先战略,以追赶超越发达工业化国家(如英国)为目标,力图跨越式缩小与世界先进水平的差距。国家工业化直接带动了全国资本存量高速增长,完成了工业化的原始积累,为中国工业化长远发展、经济起飞奠定了重要基础。

——摘编自胡鞍钢《中国工业化道路70年:从落后者到引领者》

材料二 20世纪80年代中国开始的工业改革,尽管受到了西方经济发展范式的启发,但深入观察可以发现,中国的工业改革主要是从中国经济的域观特质出发,实事求是地实行了分域推进的“渐进改革”“梯度推进”“试点推广”的改革路径。中国工业沿着世界工业化的产业核心技术路线极速发展,取得了震惊世界的成就,但也产生许多问题,甚至付出不小的代价。因此高速度增长转向高质量发展,也成为工业现代化的根本方向。

——摘编自金碚《中国经济70年发展新观察》

(1)据材料一并结合所学知识,指出20世纪50年代新中国工业化建设的探索和影响。

(2)据材料二,指出20世纪80年代以来中国工业发展的特点。并指出中国工业化发展方向。

材料一 新中国成立初期,中国共产党在毛泽东同志的领导下,对社会主义道路进行了艰辛的探索,全国各族人民自力更生、发奋图强,在较短的时间里,建立起独立的比较完整的工业体系和国民经济体系,在中华民族伟大复兴里程碑上写下了浓墨重彩的一笔。由于时代条件的局限和实践经验的不足,加之毛泽东的理论探索是在"左"倾思想盛行的大环境下进行的,中国在社会主义道路的探索之中也经历了一些曲折。但毋庸置疑的是,毛泽东在这一历史时期探索的成果为推进中华民族伟大复兴的事业、为中国特色社会主义道路的开辟发挥了极为重要的作用。

《中华民族伟大复兴视域下毛泽东对中国社会主义建设道路的艰辛探索及其当代价值》

材料二 邓小平指出:“改革首先是从农村做起的。”中国的经济体制改革之所以首先从农村开始,一方面是因为农村是受传统计划经济制度压抑较严重的社区,从相对意义上说,农村居民是传统计划经济制度的“牺牲者”,很多农民连温饱问题都没有得到解决,因此,广大农民群众对改革传统计划经济制度具有更高的积极性。其次,在传统计划经济制度下,农村与城市是典型的二元经济结构,农村与城市的经济往来较少,且自给自足的自然经济在农村占很大比重,使得农村的经济制度变迁可以在一个相对封闭的系统内进行,可能遇到的阻力也比较小。该制度变迁源于农民自发的行动,极大地解放和发展了生产力,也说明中国经济制度变迁的市场化方向是生产力发展所要求的方向,是正确的方向。

——摘编自许经勇《改革开放以来中国经济制度变迁回顾与思考》

(1)根据材料一并结合所学知识,举例说明我国在社会主义探索过程中的“伟大成就”和“曲折”。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国经济体制改革首先在农村推进的原因并分析其积极影响。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对中国经济发展的认识。

材料一 新中国成立初期,伴随着国家政权和国家制度的重构,明确农村地区的土地产权关系成为逐步理顺农村工作的前提。同时,党和人民政府通过废除保甲制度、颁布《婚姻法》等治理举措,崩解了农村社会原有的“政权、族权、神权、夫权”的旧政治权威。1950年,政务院颁布了《乡(行政村)人民代表会议组织通则》和《乡(行政村)人民政府组织通则》。村政府与乡政府并立为基层政权。

——摘编自丁云《新中国成立以来农村基层党建与基层治理的发展变迁》

材料二 1958年,《关于在农村建立人民公社问题的决议》,按此决议,原有的几十甚至上百个经济条件、贫富水平不均的合作社合并为一个农村人民公社,将一切生产资料上交给人民公社,统一分配。人民公社不仅要管生产、管政权,还要管社员生活,形成一种“政社合一”模式。直至土地承包到户之后,农民才开始从高度集体化的治理体制中脱嵌出来,家户重新成为独立的经营单位。农村社会重归分散,“政社合一”模式已经失去了其存在的经济基础,1983年,全新的乡镇基层政权体系逐步建立起来。同时,伴随农村经济活力的充分调动,多元利益主体纷纷出现,村委会成为群众自治组织,也是整合农村社会的组织。

——摘编自祝传佳《新中国成立70年农村基层治理模式变迁研究》

完成下列要求

(1)据材料一指出建国初期,党和政府重构乡村秩序的主要措施,并结合所学分析其影响。

(2)据材料二概括20世纪50年代末以来我国农村基层治理体制的演变。并结合所学,分析不同阶段的治理体制产生的主要背景。