材料一 中国传统农业是在国家全力倡导、监督下得以发展成为一种进步的形态。但是,“农为国本”,这话的反面,农业受到特别“照顾”的同时,也意味着国家的一切都得靠它滋养支撑。正是高度中央集权的大一统国家对农业的强控制,使农业本身受到重压,更使农业发展的成果无法扩散、转化、辐射到其他的经济领域,整个经济结构缺乏自身运行的独立机制,变得非常僵硬,难以变革。

——编自王家范《中国历史通论》

材料二 全国抗战开始后,国民政府开始实行平时经济向战时经济转轨。从1938年起,国民政府对庞杂的经济行政机构进行大规模调整,把所有经济机构都定位于为战争服务,逐步使经济行政机构集中归行政院管辖。各主要经济管理部门出台了一系列经济统制措施,使官僚资本逐渐膨胀。与此同时,国民政府加强对四川、云贵等地区的主要工业资源的开发,组织和支持东部沿海地区的一批军工企业和民营企业内迁,截止1938年底,迁到大后方的工厂达304家,这一大规模的内迁被誉为中国实业界的壮举。改变了全国工业的布局,促进了我国西南地区的开发和经济的发展。

——以上材料摘编自支绍曾主编《中国抗日战争史》

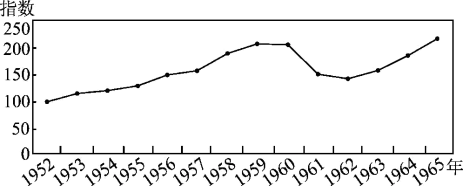

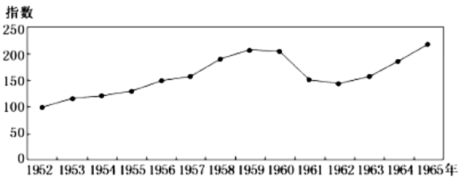

材料三 1952年——1965年国民生产总值指数图(1952年=100)

——摘编自国家统计局国民经济综合统计司编《新中国五十年统计资料汇编》

(1)概括材料一中“农为国本”的两面性。根据材料一及所学知识,分析“农业发展的成果无法扩散、转化、辐射到其他的经济领域”的原因。

(2)根据材料二,概括全国抗战开始后国民政府采取的经济举措。根据材料二及所学知识概括其所带来的影响。

(3)根据材料三,概括20世纪五六十年代我国国民生产总值的变化,分别分析其主要原因。

材料一 到1952年底,邯郸县参加互助的农户占全县总户数的65%。耕地占全县总耕地面积的34%。到1955年底,加入合作社的农民达到全县农民总数的98.6%,入社的耕地占全县总耕地面积的92%,全县共建成初级农业合作社845个。1956年春,在1955年的基础上,全县合并或转化为140个高级农业生产合作社,入社农户占全县总户数的99.57%。

——摘编自张利强《1951~1956年邯郸县农业合作化运动研究》

材料二 1958年8月23日,随着叶堡区槐川人民公社的建立,秦安人民公社化运动拉开了帷幕。继槐川人民公社建立后,9月上旬秦安县便实现了公社化。由于广泛宣传与鼓动,在人们心里造成一种只要把公社建起来,生活衣着就无忧,从此改变贫穷落后的面貌,过上幸福美好生活的印象。因此秦安人民满怀希望、支持人民公社的建立,人民公社迅速建立了起来。

——摘编自马晓兵《甘肃省秦安县农村人民公社化运动研究》

材料三 1980年11月5日,《人民日报》发表了吴象(当时是新华社记者)的文章《阳关道与独木桥——试谈包产到户的由来、利弊、性质和前景》,对包产到户做了全面的理论分析。吴象强调了坚持农业集体化方向的重要性,同时也分析了贫困地区实行包产到户的必然性。文章指出:“包产到户并不是什么独木桥,它同各种形式的责任制一样,是集体经济的阳关大道。如果一定要把它比喻为独木桥,那可以说居住在深山沟中,不走独木桥就无法行动,无法前进,就无法到平坦宽阔的阳关大道上去。在这种情况下,走独木桥正是为了走阳关道。”

——《杜润生自述:中国农村体制变革重大决策纪实》

(1)根据材料一,概括邯郸县农业社会主义改造的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析秦安县人民公社化运动迅速建立的原因。

(3)综合以上材料并结合所学知识,谈谈新中国成立后农村生产关系调整的启示。

材料一 生产关系究竟以什么形式为最好,恐怕要采取这样一种态度,就是哪种形式在哪个地方能够比较容易比较快地恢复和发展农业生产,就采取哪种形式;群众愿意采取哪种形式,就应该采取哪种形式……在生产关系上不能完全采取一种固定不变的形式,看用哪种形式能够调动群众的积极性就采用哪种形式。

——1962年7月邓小平出席共青团三届七中全会时讲话

材料二 党的十一届三中全会以来,邓小平曾十次谈市场经济问题。1979年11月,邓小平指出:“说市场经济只存在于资本主义社会,只有资本主义的市场经济,这肯定是不正确的。我们是计划经济为主,也结合市场经济,但这是社会主义的市场经济。”1992年1—2月,邓小平指出:“计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。”

——摘编自李洪峰《战略家邓小平》

完成下列要求:

(1)据材料一,指出邓小平认为生产关系调整的立足点及背景。

(2)材料二中,邓小平的思想有什么变化?这对中国经济体制改革有何重要意义?

材料一 参加农业生产合作社的农户数,1954年还只有2%,1955年上升到14.2%,1956年后升96.3%,1957年冬和1958年春,一个大规模农田水利建设高潮在全国范围内掀起,在这一建设的过程中,各地普遍出现了并社或超出社、乡、甚至于县的范围来进行协作的浪潮。1958年3月,毛泽东在成都会议上提出了把小型农业合作社适当地合并为大社的建议,中央同意了这一建议。

——摘编自孙健《中华人民共和国经济史》

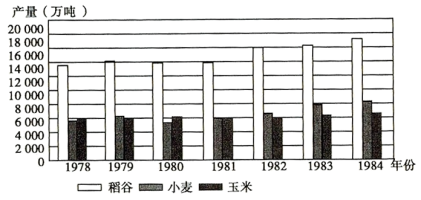

材料二 下面是1978~1984年我国主要粮食作物产品产量围。

——摘编自马晓河等《农村改革40年:影响中国经济社会发展的五大事件》

(1)根据材料并结合所学知识,指出从1954年至1958年我国农业政策发生的变化并分析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析改革开放后我国粮食作物产量持续增长的原因,

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你从新中国成立以来农业政策调整中得出的认识。

材料一 农为天下之本务,而工贾皆其末也。今若欲于器用服玩之物,争尚华巧,必将多用工匠。市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人。且愚民见工匠之利,多于力田,必群趋而为工,则物之制造者必多,物多则售卖不易,必至壅滞(不流畅)而价贱。是逐末之人多,不但有害于农,而并有害于工也。小民舍轻利而逐重利,故逐末易而务本难。苟遽然绳之以法,必非其情之所愿,而势所难行。惟在平日留心劝导,使民知本业之为贵,崇尚朴实,不为华巧。如此日积月累,遂成风俗。虽不必使为工者尽归于农,然可免为农者相率而趋于工矣。

——摘自《清世宗实录》卷五七

材料二 农业调整法:国会的政策在于——

第6条(a)兹授权农业部长,如棉花生产者书面同意将其1933年的棉花产量至少较上年减产30%,而且不增加每一英亩的施肥费用时,农业部长均得与之订立特权买卖合同,商定售予该生产者以数量不超过其前一收获年度所减产量的棉花;(c)……此项减少棉花产量的协议应载有另一条款,即棉花生产者不得将生产棉花的土地用于生产全国出产的任何其他农产品,以供直接或间接出售

第8节为了实施所宣布的政策,农业部长有权——

(1)通过与生产者达成协议或其他自愿方式,规定任何基本农产品的种植面积和减少其供销的产量,或二者并减,并规定与此有关的地租和津贴报酬,按照农业部长认为公平合理的数额,从供此项报酬的款项中支付。

——摘自王春良编《世界现代史文献与要论选编1900—1988》

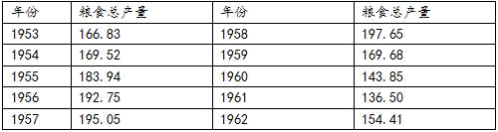

材料三 1953—1962年中国的粮食产量(单位:百万吨)

——摘编自《中华人民共和国经济年鉴》

(1)根据材料一,概括清世宗认为“本末”之争的焦点。他主张以什么方式解决“本末”矛盾。结合所学知识说明这种“本末”思想对中国社会的影响。

(2)根据材料二,分析《农业调整法》的直接目的并概括其内容。

(3)根据材料三,归纳1953年至1961年中国粮食产量的总体变化趋势。结合所学知识分析导致这种变化的政治因素,并说明1962年粮食产量比1961年增加的主要原因。

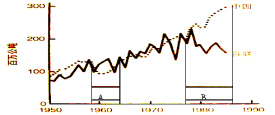

材料一 1950—1953年中国粮食需求量和粮食产量统计表(均以1950年为基数100)

| 1950年 | 1951年 | 19502年 | 1953年 | |

| 粮食需求量 | 100 | 147 | 228 | 350 |

| 粮食产量 | 100 | 117 | 128 | 154 |

——摘编自《若干重大决策与事件回顾》

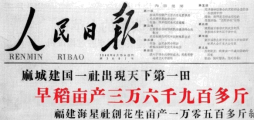

材料二 1958年8月13日《人民日报》头条

材料三 1950—1990年中苏粮食产量走势图

——[美]罗·肯尼迪《大国的兴衰》

(1)材料一突显出当时中国在粮食方面的什么问题?此后,中国在生产资料所有制方面实现的最深刻变革是什么?

(2)材料二中的头条与当时的哪一运动有关?这一运动造成了什么后果?

(3)据材料三,指出B段中、苏两国粮食产量变化的总趋势。这一时段苏联粮食产量所呈趋势的根本原因是什么?

材料一 隋未,“率土之众,百不存一。干戈未静,桑农成废,凋敝之后,饥寒重切”。在这种情况下,唐太宗实行了均田制,并在均田制基础上制定了租庸调的赋役制度,农民负担不是很重。官府还办起义仓、常平库,其目的是“岁不登,则以赈民;或贷为种子,则至秋而偿”,到玄宗开元、天宝年间,已是“人家粮储,皆及数岁,太仓委积,陈腐不可较量”。以后,宋、明、清各代经济发展都曾出现高潮。

——摘编自阎万英、尹英华《中国农业发展史》

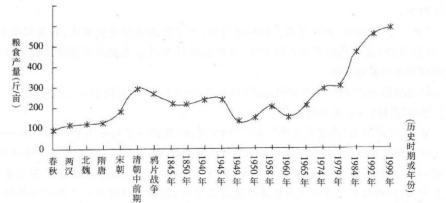

材料二 下图是中国粮食亩产量走势图。

——摘编自李进霞《近代中国粮食生产的经济效益分析》

材料三 1978年,我国粮食总产量6095亿斤,1984年达到了8146亿斤,增长了33.65%;人均粮食占有量由1978年的633斤,增加到1984年的781斤,增加了23.4%。农民人均纯收入从1978年的134元增长到了1984年的355元。党的十八大以来,我国粮食总产量连续五年稳定在12000亿斤以上,农业供给侧结构性改革实现了新突破,种植、畜牧、渔业结构不断优化,农产品加工业与农业产值之比达到2.21。

——摘编自夏青《农村改革四十年》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括唐初解决粮食问题的主要手段及产生的经济效果。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,分别指出我国古代、近代、现代粮食生产的变化趋势,并分析1978年后粮食生产变化的原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对粮食安全问题的思考。

材料一:(1958年)北戴河会议以后,全国农村一哄而起,大办人民公社。没有经过试验,只用一个多月的时间就基本实现公社化……人民公社的特点叫“一大二公”,实际上就是搞“一平二调”。在全社范围内统一核算,统一分配,实行部分的供给制,造成原来的各个合作社之间、社员与社员之间严重的平均主义。同时,社员的自留地、家畜、果树等,也都被收归社有。在各种“大办”中,政府和公社还经常无偿地调用生产队的土地、物资和劳动力,甚至调用社员的房屋、家具。这些实际上都是对农民的剥夺,使农民惊恐和不满,纷纷杀猪宰羊,砍树伐木,造成生产力的很大破坏,给农业生产带来灾难性的后果。

材料二:1978年底,安徽省凤阳县小岗村18户农民为摆脱贫困,暗中自发将集体耕地包干到户。1979年2月,中共安徽省委召开会议,决定在肥西县山南公社进行包产到户试点,指出:许多干部一讲到包产到户,就心有余悸,可以说谈“包”色变,但农民普遍希望包产到户,这是矛盾,必须要在实践中加以检验。会议强调试点不宣传、不报道、不推广。1979年9月,中共中央下发文件,认为因某些副业生产的特殊需要和边远山区、交通不便的单家独户可以实行包产到户,一般不加以提倡。1980年9月,中央下发《关于进一步加强和完善农业生产责任制的几个问题》,指出:“在生产队领导下实行的包产到户是依存于社会主义经济,而不会脱离社会主义轨道的,没有什么复辟资本主义的危险。”1982年9月,中共“十二大”对以包产到户为主要形式的农业生产责任制改革予以肯定,包产到户在农村迅速推广…

——上述材料均摘编自胡绳主编《中国共产党的七十年》等

(1)材料一中所述事件错误的实质是什么?该事件对当时中国经济发展产生了怎样的危害?

(2)根据材料二及所学知识,说明农村改革的主要内容及推进的特点。从上述经济政策的实施或调整中,你能得到什么启示?

9 . 阅读下面材料并根据要求回答问题。

材料一 1952年一1965年国民生产总值指数图(1952年=100)

——摘编自国家统计局国民经济综合统计司编《新中国五十年统计资料汇编》

材料二 20世纪70年代,洋务运动被全面否定,曾经提出洋务运动具有一定积极意义的学者被扣上“崇洋媚外”的帽子,受到批判。80年代初出现了一股研究洋务运动的热潮,尽管在一些问题上争论较大,但洋务派引进西方技术符合时代潮流、有利于中国近代化的观点为越来越多的人所接受。

——据《洋务运动研究的回顾》等

(1)根据材料一,概括20世纪五六十年代我国国民生产总值的变化,分别分析其主要原因。

(2)根据材料二和所学知识,从时代背景分析20世纪七八十年代对洋务运动评价发生变化的原因。

材料一 从公元前594年鲁国实行“初税亩”开始,控制自耕小农,据以征收赋税、调发力役,成为国家发展的重要基础。公元780年,唐朝推行“以资产为宗”的两税法。在此之前,历代的赋税征收,或据田亩,或按人口,或据户头,收取粮食、丝绢等实物,有时亦收取钱币,名目与内容时有变化,税额也各有不同,但无不以个体农户为基础清查户口、人丁,尽可能抑制豪强兼并土地,防止自耕小农破产,均是历代一以贯之的政策。两税法实施后的一千多年中,按资产收税,收取货币,成为赋税变化的主流。这也是明代“一条鞭法”、清代“摊了入亩”等制度的主要内容。土地占有量是核定资产、征收赋税的首要依据,土地兼并不再是政府关注的主要问题,对土地实际占有状况的清查与登记成为政府经济管理的重要活动。

——据李剑农《中国经济史稿》

材料二 1950~1965年中国农业税征收情况表(税额单位:细粮亿公斤)

| 时间 | 农业实产量 | 实征农业税 | 农业税占实产量% | |||

| 合计 | 正税 | 附加 | 合计 | 其中:正税 | ||

| 经济恢复时期 | 3806.50 | 494.54 | 443.88 | 50.66 | 13.00 | 11.70 |

| “一五” 时期 | 8017.80 | 933.21 | 847.45 | 85.76 | 11.60 | 10.60 |

| “二五” 时期 | 6983.20 | 833.32 | 745.66 | 87.66 | 11.90 | 10.70 |

| 1963~ 1965年 | 5004.50 | 374.02 | 333.42 | 40.60 | 7.50 | 6.70 |

——摘编自《中国统计年鉴》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,指出两税法实施前后中国古代赋税征收的特点及变化的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明1950—1965年我国农业税占农业实产量比例的变化趋势及主要原因