| A.大幅提升农村人口的文化素质 | B.满足了工业化建设的人才需要 |

| C.增强了群众对国家政权的认同 | D.有利于农村社会生产力的发展 |

材料一 明成祖朱棣命翰林院学士胡广等人编写了官学教材《五经大全》《四书大全》《性理大全》,并将三大全刊赐天下。自此,三大全成为全国各类各级学校的核心教材。《大明太宗孝文皇帝实录》卷一五八记载:“(此举)使天下之人,获睹经书之全,探见圣贤之蕴……使家不异政,国不异俗。”

——摘编自刘爱华《明清时期学校教材研究》

材料二 1877年5月,传教士在上海成立“学校教科书委员会”,旨在为教会学校及洋务学堂编译用于课堂教学的文本资源。由此,正式诞生了中国近代编译出版教科书的专门组织,“教科书之名自是始于我国矣。”到1890年,据统计,学校教科书委员会共出版、审定书籍图表98种189册。其中,供给学校教学采用的教科书有数学类8种,科学类45种,历史类4种,地理类9种,道学类(包括哲学和宗教)19种,读本类1种,其他12种。

——摘编自吴洪成《西方传教士与近代中国早期学校教科书》

材料三 20世纪50年代初期,我国使用的中小学教科书主要汲取了苏联经验、延安经验和民国经验。1950年12月,我国组建了人民教育出版社,从全国调入一批高水平人才编写全国通用的中小学教科书,开始实行中小学教科书国家统编制(又称“国定制”),即“一纲一本”教科书政策。1996年10月,根据需要,国家教委颁布了新的《全国中小学教材审定委员会工作章程》,对“教材审定制”作出了详细安排及规定。

——摘编自卢德生《新中国成立以来我国中小学教科书政策的演变》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析明朝政府编写官方教材的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,评价近代西方传教士在中国编译教科书的活动。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析新中国成立初期中小学教科书编写的特点。

专业 | 人数 | 百分比/% | 专业 | 人数 | 百分比/% |

特种 | 666 | 8.5 | 卫生 | 348 | 4.5 |

理科 | 1082 | 18.8 | 文教 | 506 | 6.5 |

工科 | 4226 | 54.1 | 经济 | 161 | 2.0 |

农科 | 434 | 5.6 | 政法 | 137 | 1.7 |

林科 | 113 | 1.4 | 体育艺术 | 150 | 1.9 |

| A.外交政策的日渐成熟 | B.科技重大成就的巨大吸引力 |

| C.完整学科体系的建成 | D.社会主义建设亟需实用人才 |

| A.中美关系的改善 | B.冷战对峙的缓和 |

| C.中苏关系的恶化 | D.教育体制的完善 |

材料一 我国扫盲教育始于清末。为应对列强入侵与民主革命浪潮,清政府1908年公布简易识字学塾计划,1909年颁布《简易识字学塾章程》,遂由京师逐渐推行各省,招收年长失学和贫家子弟无力就学者,学习国文、国民道德、算术、习字、体操五门课程,免收学费,书籍用具由学校提供。我国第二次由政府规定的扫盲教育是1929年国民政府颁布的《民众学校办法大纲》,设有识字、三民主义、常识、珠算或笔算、乐歌。抗战期间,国民政府颁布《修正民众学校规程》,赋予民众学校新使命,同时在《国民教育实施纲领》中将教育与实业、生活切实相连,并颁布《国民学校和中心学校办理社会教育要点》,进一步推动扫盲教育。此外,民间扫盲教育也有所发展,如陶行知的乡村工学团。另外,中国共产党在民主革命时期也进行了不同形式的扫盲教育。

材料二 新中国成立之初,文盲占总人口的80%以上。为使广大工农群众摆脱愚昧、当家作主,扫盲成为新中国的一项重要工作。1949年12月第一次全国教育工作会议拉开新中国扫盲事业的序幕。过渡时期,国家大力开展工农识字运动,普遍推广“速成识字法”,并不断在农村、机关干部、工厂、矿山、企业职工中加强扫盲教育。约十年的扫盲教育,使我国青壮年文盲降低了37%,依靠群众、基层组织和社会力量举办各种形式的、以识字为主要内容的文化技术扫盲教育并取得了显著成果。全面建设社会主义时期,扫盲教育由以扫盲为主,到初步建立起由扫盲、初等、中等到大专的工农教育体系。

——以上材料均摘编自刘立德等著《新中国扫盲教育史纲》

(1)根据材料一并结合所学知识,概况近代扫盲教育发展的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,简要分析新中国深入开展扫盲教育的历史意义。

材料 20世纪30年代,苏联托儿所的主要任务是帮助家长,尤其是帮助职业女性看护孩子。抗战期间,一些妇女尤其是受教育程度较高的妇女被“拉上战场,拉进机构工厂”,国民政府修建了不少托儿所帮助她们分担孩子的抚育工作。当时已有劳工托儿所、农村托儿所、职业妇女托儿所和工厂托儿所之分。具体费用,或向社会募集,或向个人收缴,或由工厂直接负担。有统计称,1949年10月前,全国共有托儿所119个。

1949年后,党和政府开始大规模配置公立国营(尤其是机关、事业单位)的托儿所,并以两种途径发展:一是从零开始(截至1954年,全国厂矿企业、医院、学校等系统已建有托儿所4003个、哺乳室2670个);二是收编民国遗留的私立托儿所。…托儿所日渐发达并逐步完善,形成了良好且独立的托儿所体系,收托出生后56天的孩子。1980年,《城市托儿所工作条例》(试行草案)颁布,明确“托儿所是三岁前儿童集体保教机构”,由地方行政部门领导。当时全国22个省(市、自治区)共有各类托儿所、幼儿园98.8万多个,入托儿童多达3400多万人,入托率高达28.2%。

——据杨菊华《新时代“幼有所育”何以实现》

(1)根据材料并结合所学知识,概述党和政府在建国初期至1980年建立托儿所体系的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,分析党和政府在建国初期至1980年建立托儿所体系的影响。

| 一 | 调整学生日常学习及生活的时间 |

| 二 | 减轻学生课业学习与社团活动负担 |

| 三 | 改进学校卫生工作 |

| 四 | 注重体育、娱乐活动 |

| 五 | 改善学生伙食管理办法 |

| 六 | 学校经费的支配,应适当照顾保健工作的需要 |

| A.蕴含着全面发展的教育理念 | B.体现了服务国家建设的追求 |

| C.基于学校向工农开门的要求 | D.使公民的受教育权得到保障 |

| A.奠定中国民主政治建设基础 | B.构建与新政权相适应的意识形态 |

| C.服务于社会主义工业化建设 | D.建立中国特色社会主义教育体系 |

①为抗美援朝的胜利奠定了基础②提高了官兵文化水平

③为人民解放军的现代化建设提供了重要条件④让中国摘掉了文盲的帽子

| A.②③ | B.③④ | C.①④ | D.①③ |

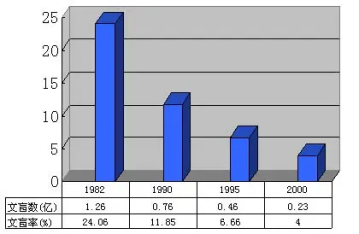

材料 下图为1982、1990、1995、2000年全国青壮年文盲变化数据。

——据国家统计局全国人口普查主要数据公报

根据材料拟定一个论题,结合所学选取20世纪80年代至21世纪初的一个或一个以上的重大事件予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,论证充分,表达清晰。)