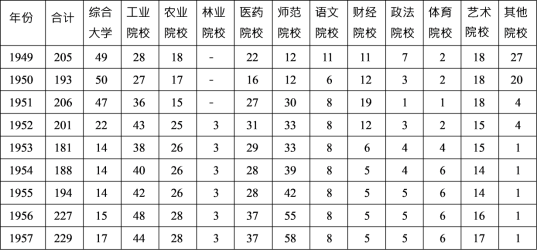

材料 下表是1949要1957年我国各类高校数量及构成情况(单位:所)

——数据来源:《中国教育年鉴(1949-1981)》

上表能够反映我国高校变化的多种趋势,指出其中一种变化趋势,并说明形成的历史原因。

| A.教育领域的大跃进趋势 |

| B.教育为工业化建设服务 |

| C.基础教育的大众化趋势 |

| D.教育与生产劳动的结合 |

| A.高等教育大众化的趋势 | B.教育良性发展的势头 |

| C.较为薄弱的教育基础 | D.“科教兴国”的基本战略 |

①辛亥革命与中华民国的成立 ②新文化运动 ③新中国的成立

④改革开放 ⑤外来文化

| A.①②③④⑤ | B.①③④ | C.①②③④ | D.②③④⑤ |

材料一 董仲舒建议汉武帝“立大学以教于国,设庠序以化于邑,渐民以仁,摩民以谊,节民以礼。”汉武帝元朔五年(公元前124年)在长安设太学。太学之中由博士任教授,初设五经博士专门讲授儒家经典《诗》《书》《礼》《易》《春秋》。武帝还下令天下郡国设立学校官,初步建立起地方教育系统。太学和郡国学主要是培养统治人民的封建官僚,但是在传播文化方面,也起了重要作用。

(1)依据材料并结合所学,指出汉朝学校教授的主要内容及目的。

材料二 朱熹重视教育对于改变人性的重要作用。提出:“今圣贤教人为学,非是使人缀辑言语,造作文辞,但为科名爵之计,须是格物致知、诚意、正心、修身,而推之以至于齐家、治国,可以平治天下,方是正当学问。”认为教人为学首先就是要使学生明义理、会做人,而并非只是为学得杂博知识,做些华丽文章,用以活名钓营,争权夸利。他在《孟子集注》中进一步明确,“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信,此人之大伦也。库、序、学、校,皆以明此而已。”朱熹认为,只有把“明五伦”作为学校教育的目的,才能使“天下国家所以治日常多,而乱日常少也”。

(2)依据材料结合所学,简要论述朱熹的教育思想。

材料三 1898年6月11日,清光绪帝下《明定国是诏》,正式宣布变法,诏书中强调:“京师大学堂为各行省之倡,尤应首先举办……以期人才辈出,共济时艰”。7月3日,光绪批准了由梁启超代为起草的《奏拟京师大学堂章程》,这是中国近代高等教育最早的学制纲要。吏部尚书孙家鼐被任命为管理大学堂事务大臣,曾出任多国公使的许景澄和长期担任京师同文馆总教习的美国传教士丁韪良分别出任中学和西学总教习。

(3)综合上述三则材料并结合所学,指出京师大学堂与传统学校在教学内容上有哪些变化,这些变化给中国带来了怎样的影响。

材料四 1952年院系调整,中央有关部门选定在北京西北郊建设“学院区”,统一集中建立了第一批(8所)高等学府,“八大学院”之名就此产生。1999年在北京市教委的大力支持下,在原有的八大学院的基础上,北京航空航天大学、北京科技大学等13所高校联合成立北京学院路地区高校教学共同体,2002年发展到包括北京师范大学的16所高校的教学共同体。学院路共同体以资源共享为途径,加强学生综合素质培养,与其在校专业素质培养相结合,形成一个有机的整体,培养国家急需的高素质创新人才。

(4)依据上述材料并结合所学,以“新中国高等教育发展”为主题对材料进行解读。

| A.经济水平的提升 | B.科技发展的需要 |

| C.世界潮流的推动 | D.对外政策的改变 |

| A.急需大量工业建设人才 | B.高等教育畸形局面的改变 |

| C.照搬苏联高等教育模式 | D.社会主义改造成果的巩固 |

| A.国家发展工业的迫切要求 |

| B.教育体制照搬苏联模式 |

| C.全面建设社会主义的需要 |

| D.意识形态色彩日益淡化 |

| A.我国形成了完整的教育体系 | B.新中国人民教育的建立 |

| C.《义务教育法》的贯彻和执行 | D.“全面教育”方针的执行 |

材料一 1904年中国政府颁布的《奏定学堂章程》中规定初等小学堂历史教育的宗旨和目标,“历史其要义在略举古来圣主贤君重大美善之事,俾知中国文化所由来,……以养国民忠爱之本源”。

——课程教材研究所:《20世纪中国中小学课程标准、教学大纲——历史卷》

(1)材料一中倡导的历史教育要培养什么样的人?政府实施这种教育的目的是什么?

材料二 1912年中国教育部颁布《学校系统令》,规定中学历史教育宗旨与目标,“历史要旨在使知历史上重要事迹,明于民族之进化,社会之变迁,邦国之盛衰,尤其注意政体之沿革,与民国建立之本”。

——课程教材研究所:《20世纪中国中小学课程标准、教学大纲——历史卷》

(2)材料二与材料一相比,在教育目标上有什么不同?产生这些不同的背景是什么?

材料三 1956年颁发的《初级中学中国历史教学大纲》中明确指出:“使学生了解劳动人民是历史的创造者,是历史的主人。他们在社会发展的过程中起着决定的作用。”

——课程教材研究所:《20世纪中国中小学课程标准、教学大纲——历史卷》

(3)材料三的教学大纲强调人民的地位,人民的主人地位在当时的社会现实中是如何实现的?

(4)近代以来中国的历史教育不断变化,谈谈你对此的认识。