“前 途”

| 例 句 | 出 处 |

| 例句1:我参加了军事干部学校;你考上了北京大学;他进了机器制造厂:咱们三个都有光明的前途。 | 《标点符号用法》(中央人民政府出版总署,1951年9月) |

| 例句2:张华考上了北京大学,在化学系学习;李萍进了中等技术学校,读机械制造专业;我在百货公司当售货员:我们都有光明的前途。 | 《标点符号用法》(国家文字委员会与中华人民共和国新闻出版署,1990年) |

| 例句3:张华考上了研究生,李萍自主创业,我当了技术工人:我们都有美好的前途。 | 《新华字典》第十二版(商务印书馆,2020年) |

(2)例句2到例句3发生明显变化。结合所学知识,谈谈你对这一变化的认识。

| A.贯彻“双百”方针 | B.落实社会主义建设总路线 |

| C.服务国民经济发展的需要 | D.推动高等教育转型 |

| A.支援了抗日救亡运动的开展 | B.形成了完整国民教育体系 |

| C.顺应了社会主义国家的需要 | D.维护了新中国的教育主权 |

| A.提升民族自豪感巩固政权 | B.为发展工业培养所需人才 |

| C.为科学发展奠定人才基础 | D.引导教育为国家建设服务 |

| A.现代教育成果显著 | B.高等教育体系的完备 |

| C.国民综合素质提升 | D.政治民主化进程加快 |

| A.注重对人全面发展的培养 | B.适应了巩固政权的需要 |

| C.旨在丰富人民的精神生活 | D.建立了完善的教育体系 |

| A.实现了对晚清以来学制的彻底颠覆 | B.得到社会各界人士的广泛支持 |

| C.在近代培养了大量的国家所需人才 | D.适应了教育近代化的发展方向 |

材料一 豫剧定型于清末。流传广泛的原因在于它的“形式重于内容”:它不是一味追求自己内容的文学性、高雅性,而是着重发展自己的对普通大众的吸引力。豫剧出自底层大众,表达着底层民众自身的精神追求。如剧目《七品芝麻官》,描述了主角唐成对自己苦读诗书进而成为进士的过程。进入民国后,中国面临内忧外患的生存压力,樊粹庭等一批知识分子创造出一系列新戏曲,如常派的《花木兰》等剧目,将花木兰这一文学形象刻画成为抵御侵略的样板。在各类剧目的空间设定方面,主要确定在河南当地,剧中的各类典故也都是以河南常见的各类典故为主。如花木兰的故居在商丘市虞城县,《穆桂英挂帅》、《秦雪梅》、《包青天》都是以河南最为繁盛的宋代为背景,设定的空间也不外乎于开封及其周围的各个地点。

——摘编自武强《河南豫剧剧目之历史考察》

材料二 新中国成立后,大量戏曲被搬上银幕。1956年10月,《花木兰》搬上银幕,标志着豫剧电影诞生。拍摄电影时,主要是对其艺术成就的忠实记录。“文革”后,豫剧电影迎来新一轮发展高峰。1979年,豫剧《七品芝麻官》被北京电影制片厂搬上银幕,吹响了新时期豫剧电影百花争胜的号角。20世纪90年代以来,因计划经济体制调整,原有戏曲电影生产模式被打破。新世纪以来,豫剧电影逐渐走出凋零状态。豫剧电影工作者保留豫剧艺术魅力的同时,加大电影技术运用以展现剧种自身优势,更注重演员内心体验,呈现诸多舞台上无法呈现的艺术效果。

——摘编自张青飞《豫剧电影的历史及艺术嬗变轨迹》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括豫剧剧目的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,简析新中国成立后豫剧电影曲折发展的原因。

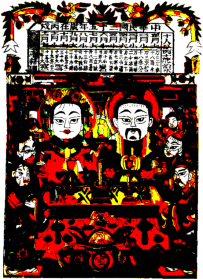

材料 灶神贴于家家户户灶壁正中。腊月二十三张贴,以祈求灶神“上天言好事、下界保平安”。新中国成立之初,党和政府决定对文化教育进行改革,改造灶神就是其中之一。

图1民国二十四年(1935年) 发行的历头灶神 | 说明:旧灶神中,正中间为灶婆、灶公正面胸像,灶公神像作为主神略宽于灶婆,两人官袍加身,神光护顶,肃穆祥和,注视观者,充盈整个龛内空间,位置显要。梁柱之侧剩余的两个狭窄空间,是灶壁后的厨房内室,各有一妇人半侧身,于案头忙活炊事。地面居中摆着一座聚宝盆,左右两侧分别站着持荷仙童和端宝盒仙童,童子两侧是财神。上方正中绘一座云端宫殿,左右三道神光。两旁各有一童子挥舞双臂,骑马飞奔,甚为欢快。表格左右各有一条神龙飞升。整幅画充满神秘宗教气息。 |

图2建国初发行的《民主家庭》 新历头灶神 | 说明:新灶神《民主家庭》正中,一对年轻夫妇的半身像取代原有的灶神形象,两人胸前分别佩戴“生产模范”“劳动英雄”字样的红花。两人头顶门楣正中题有“民主家庭”四字,左右梁柱上题有“民主自由新世界,劳动读书好人家”的对联。两人背后各有一个身穿朴素制服的公务人员。最下方有两个童子肩扛锄头、斧头,都在持书阅读。历头部分居中的是五角星,左右斜插五星红旗。旗帜斜下角空白处各有一位挑水农民朝一簇庄稼走去,左右边角处有两个青年在割麦,两人之下是两个老者持斧拄锄,寒暄正浓。 |

——摘编自张春霞《从<民主家庭>看新中国初期凤翔年画图像之变》

(1)对比图1和图2,指出建国初期我国社会发生的重大变革。(2)结合所学知识,分析导致上述变革发生的原因。

材料一 1952年,教育部对高等院校和科研机构进行了调整。经过调整,高等学校由1953年的181所发展到1957年的229所,增长26.5%;1957年在校学生44.1万人,比1952年增长1.3倍。1957年全国科研机构共有580多个,研究人员2.8万人,比1952年增长2倍多。

——摘编自1957年《光明日报》

材料二 1951年1月,教育部要求各地深入开展反帝教育,同时允许不反动的传教士留在中国,并协同各地拟定全面接收外国学校的方案。到1951年底,全国所有教会大学都已由政府接办,其中大部分改为公立,部分改为政府补助、人民办理的私立学校,其行政、财政及财产所有权均由国人掌握。对于外侨子女学校,适当增添了中文、史地和政治常识等课程。之后,“教育工作必须由党来领导”“教育必须与生产劳动相结合”逐步成为国家明确规定的方针。

——据毛礼锐、沈灌群《中国教育通史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括新中国成立初期国家对高等院校和科研机构进行调整的历史背景。(2)根据材料二并结合所学知识,说明新中国成立初期维护教育主权的特点。